探偵が密室の謎を暴く瞬間や、ラスト一行で物語がひっくり返るあの衝撃。

ミステリー小説には、人を一気に夢中にさせる魔法がある。

しかもその魔法は、国境も時代も軽々と飛び越えて、世界中に広がり続けてきた。

黄金期を築いたアガサ・クリスティやエラリー・クイーン、奇想天外なトリックを操るジョン・ディクスン・カー。社会派として重厚なテーマを投げかけたスコット・トゥローやジョン・グリシャム。

そして最近では、ミステリの面白さを改めて発見させてくれたアンソニー ホロヴィッツやM W クレイヴン。海外ミステリーの世界は、奥も広さもとんでもなく豊かだ。

とはいえ、「作品が多すぎてどれから読めばいいのか迷う」「古典と最新作、どっちに手を伸ばすべきか」という声が出るのも無理はない。

そこで今回は、海外ミステリーの名作・傑作を100作品厳選して紹介する。ジャンルも時代も飛び越えて、今だからこそ読むべき作品を揃えた。

ミステリーに初めて触れる人も、長く親しんできた人も、きっと新しいお気に入りを見つけられるはずだ。

スリルと驚きに満ちた世界を、このリストから味わってほしい。

孤島で始まる、完璧すぎる絶望── アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』

イギリス南西部デヴォン州の沖合に浮かぶ孤島。そこに、互いに面識のない十人の男女が、謎の人物U・N・オーエン夫妻からの招待状によって集められた。

だが、邸宅で彼らを迎えたのは姿を見せぬ招待主ではなく、不気味な声。その声は、十人それぞれの過去の罪を厳しく告発するものだった。

やがて壁に飾られた童謡「十人の小さな兵隊さん」の歌詞に沿うように、招待客は一人、また一人と不可解な死を遂げていく。外界との連絡を絶たれた孤島で、恐怖と疑心暗鬼が募る中、果たして最後に残るのは誰なのか。

孤島と童謡見立て殺人の金字塔

この作品の冒頭を読むたび、背筋に冷たいものが走る。

見知らぬ十人が、奇妙な招待状に導かれて孤島へ集められる。船は去り、戻る手段はない。そこから、ゆっくりと、でも確実に死が迫ってくる。

アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』は、孤島×童謡×見立て殺人という、ミステリの王道要素を全部盛りにした大傑作だ。

いわゆる「クローズド・サークルもの」の完成形であり、後続の作家たちがこの作品を意識せずに密室劇を書くのはまず無理ってくらいの、ひとつの到達点でもある。

探偵はいない。推理で犯人を暴く安全地帯なんてどこにもない。代わりに響くのは、マザーグースの童謡。その歌詞どおりに一人、また一人と命が消え、テーブルの上の兵隊人形も同じ数だけ減っていく。この演出の冷酷さが、読んでいて何度も心をざわつかせる。

集められた十人は、みな過去に裁かれなかった罪を抱えている。物語は「犯人は誰か」ではなく、「なぜこの者たちは裁かれねばならなかったのか」という一点に沈み込んでいく。互いを疑い、追い詰め合い、正気すら怪しくなっていく人間模様が恐ろしくも切ない。

ページをめくるたび、島そのものが巨大な罠に見えてくる。外から助けは来ず、内部では信じられる相手がいない。この閉塞感こそが、この物語の真の支配者だ。

そしてラスト。すべてが終わったとき、そこに残るのは人の気配の消えた風景だけ。救いも安堵もないのに、不思議な美しさが漂う。

『そして誰もいなくなった』は、何度読んでも新しい恐怖の顔を見せる怪物のような小説だ。

恐ろしくて、冷たくて、それでいて完璧に美しい。

孤島に呼び寄せられた十人の末路を知ってしまえば、このタイトルを軽々しく口にできなくなる。

村の陽だまりに潜む、史上最大の裏切り── アガサ・クリスティ『アクロイド殺し』

イギリスの田舎町キングズ・アボットで、富豪ロジャー・アクロイドが自宅の書斎で短剣に刺されて死んでいるのが発見された。彼は直前に、脅迫者の正体を突き止めたと隣人で親友のシェパード医師に打ち明けていた。

遺産相続を巡る義理の息子や親族、秘密を抱えた使用人など、周囲には怪しい人物が多い。ちょうどその頃、村には探偵業を引退し静養中の名探偵エルキュール・ポアロが滞在しており、シェパード医師の依頼で事件の捜査に乗り出すことになる。

ミステリの歴史に衝撃を与えた真相

ミステリを語るなら、これを外すわけにはいかない。

田舎町キングズ・アボット、のどかで閉じた空気の中で暮らす人々。そこへ舞い込む名士ロジャー・アクロイドの死の知らせは、平穏を水底からひっくり返すように広がっていく。

引退して畑で豆を育てていたエルキュール・ポアロが、再び「灰色の脳細胞」に火を灯す。村の人間関係はやたら複雑で、誰もが何かを隠している。その会話や視線の揺れ一つひとつが、地味に不安を積み上げてくるのだ。

推理はいつものように精緻で論理的、でも本作の本当の肝はそこじゃない。クリスティは物語全体に、爆弾を仕込んでいる。読んでいる間は穏やかな語りに安心してしまうが、その裏では冷ややかで大胆な一手が形を成しているのだ。

そしてそれが明かされた瞬間、すべてが反転する。信じていた風景が粉々に砕け、ページの文字すら別物に見えてくる。この感覚は、親しい誰かが突然まったく別の顔を見せたときの戦慄に近い。

「これは反則じゃないのか?」と思わず眉をひそめる。でも、それすら計算のうちなのがクリスティの恐ろしいところだ。真相を知ったあと、冒頭に戻れば、あの何気ない言葉や沈黙が、全く違う意味で迫ってくる。

『アクロイド殺し』は、読者の信頼を利用し、その裏をかくというミステリの核心をむき出しにした作品だ。

初めて読んだときの衝撃は、何年経っても色あせないし、この感覚を超えるために次の本を手に取ってしまう。

そういう魔力を持っている。

雪に閉ざされた豪華列車と二つの答え── アガサ・クリスティ『オリエント急行の殺人』

名探偵エルキュール・ポアロは、シリアでの事件解決後、旧友ブークの計らいで豪華列車オリエント急行に乗り込む。車内でアメリカ人富豪サミュエル・ラチェットから身辺警護を依頼されるが、好感を抱けないとして断る。

その夜、列車は雪崩で立ち往生し、翌朝ラチェットが客室で刺殺体となって発見される。外部からの犯行は不可能で、容疑者は乗客と乗員13人に絞られるが、全員に完璧なアリバイがあるという難事件だった。

ミステリーの常識を覆す衝撃的な真相

このタイトルを聞くと、まずあの情景が浮かぶ。真冬のバルカン半島を走る豪華列車「オリエント急行」、外は雪原、内は絢爛な調度品と多国籍な乗客たち。

その閉ざされた空間で、一人の男が殺される。列車は雪に阻まれ、犯人は逃げようがない。完全な舞台が整ったわけだ。

ポアロが動き出すと、車内は一気に疑心暗鬼の渦に変わる。誰もが何かを隠していて、誰もが事件の一部を握っている。言葉の端、視線の揺れ、沈黙の呼吸までもが、推理の手がかりに変わっていく。動き続ける密室という舞台は、クリスティの手で見事に張り詰めた謎の糸に覆われていく。

そしてこの作品のすごさは、真相が一枚岩じゃないことだ。ひとつの事実が複数の角度から見えることで、まるで万華鏡みたいに印象が変わる。クリスティはこの一作において、犯人探しの常識をやすやすと越えて見せて、「正義とは何か」という難題にまで踏み込んでしまうのだ。

終盤、ポアロが示すのは二つの解決。ひとつは法に則った答え、もうひとつは人の心に寄り添う答え。どちらを選ぶべきか。これは推理の問題じゃなく、価値観を揺さぶる問いかけだ。読み終わったあとも、しばらくその選択について考え続けてしまう。

『オリエント急行の殺人』は、ミステリの枠を広げた作品であり、論理と感情の境界線を探る物語でもある。雪に閉ざされた車内の緊張感と、最後に突きつけられる道徳的なジレンマは、何度読んでも胸に刺さる。

列車が再び動き出すラストシーン、ポアロの沈黙はあまりにも重い。

その沈黙を思い返すたびに、この事件はまだ終わっていないような気がしてしまう。

アルファベット順に殺される── アガサ・クリスティ『ABC殺人事件』

名探偵エルキュール・ポアロのもとに、「ABC」と署名された挑戦状が届く。アルファベット順に殺人を実行するという大胆な予告は、Aの町アンドーヴァーで老女アリス・アッシャーが殺害されることで現実となった。

続いてBの町ベクスヒルではベティ・バーナードが、Cの町チャーストンでは富豪カーマイケル・クラーク卿が犠牲となる。いずれの現場にも「ABC鉄道案内」が残され、犯人の存在を誇示していた。

ポアロは旧友ヘイスティングズ大尉やジャップ警部と共に捜査に当たるが、被害者同士の接点も動機の手がかりもなく、捜査は難航する。やがて第四の犯行予告が届き、警察とポアロは阻止を試みるが、事態は予想を超えた展開へと進んでいく。

連続予告殺人と「ABC鉄道案内」の謎

Aの町で、Aの名前の女が殺された。現場には、ABC鉄道案内が開かれたまま残されていた。

それは始まりにすぎなかった。続いてB、C、そして──。

エルキュール・ポアロのもとに届いたのは、アルファベットに従って殺人を実行するという不気味な予告状。差出人は「ABC」。挑発的で、冷静で、そしてどこか楽しげですらある。まるでゲームでもしているかのように。

だが、これは遊びじゃない。実際に人が、順番通りに死んでいくのだから。

最初の被害者は、アンドーヴァーの雑貨店主アリス・アッシャー。次はベクスヒルの酒場の女、ベティ・バーナード。その次は、チャーストンの富豪、カーマイケル・クラーク卿。

年齢も性別も地位も関係ない。ただ、名前と地名に法則があるだけ。

動機? 関連性? まったく見えない。でも、どこかに、必ず意味があるはずだ。

ポアロは旧友のヘイスティングズと共に捜査に乗り出す。だが、これまでの事件とはまるで勝手が違う。相手は明確なパターンに従いながら、核心を煙に巻いてくる。そしてその背後にあるのは、ただのゲームじゃない。もっと切実で、もっと個人的な、ある「理由」だ。

この作品が怖いのは、順番通りに人が死ぬことの不気味さだけじゃない。そこに、「人間がただ順番で消される」という、恐ろしく無機質な暴力があるからだ。でもクリスティは、それだけでは終わらせない。この物語はやがて、「秩序の中の違和感」から、「ある一人の物語」へと着地していく。

犯人はなぜABCにこだわったのか。ポアロは、散らばった手がかりの中から、ほんの少しのずれを見抜いていく。

その瞬間、物語はガラリと反転する。

『ABC殺人事件』は、構成の妙と論理の快感、そして最後に刺さってくる人間味が絶妙に絡み合った傑作だ。

「殺人は順番で選ばれた」

そんな事件が、最後にはひとつの感情に収束する。その瞬間にゾッとし、そして少しだけ胸が締めつけられるのだ。

アルファベットの裏に隠された、本当の動機とは何か。

それを知ったとき、ポアロは、いや、あなたは──

たぶん、犯人のことをただ憎みきれなくなるかもしれない。

十六年前の事件をもう一度ひっくり返── アガサ・クリスティ『五匹の子豚』

名探偵エルキュール・ポアロのもとに、カーラ・ルマルションという若い女性から、16年前の殺人事件の再調査という異例の依頼が舞い込む。

カーラの母キャロライン・クレイルは、画家である夫アミアスを毒殺した罪で有罪となり、獄中で死亡した。しかし、処刑直前に母から届いた「私は無実」という手紙を信じたカーラは、真実を求めてポアロに助けを求めたのだった。

物的証拠の乏しい中、ポアロは事件当時クレイル邸に居合わせ、裁判でも証言した5人の男女――五匹の子豚――を訪ね、それぞれの記憶を聞き出す。

食い違う証言、曖昧な記憶、交錯する感情。ポアロは16年という歳月が生んだ歪みを見抜き、過去の悲劇の真相を少しずつ紐解いていく。

過去の事件を探る「追憶のミステリー」

この作品、現場も証拠もゼロからのスタートだ。ポアロが挑むのは、なんと十六年前に「解決済み」となった殺人事件。普通ならもう終わった話だが、依頼を受けた彼は、過去をもう一度ひっくり返すことにする。

『五匹の子豚』というタイトルは、当時の事件関係者5人を童謡になぞらえたものだ。ポアロはこの5人を一人ずつ訪ねて、あの日のことを語らせる。同じ事件を語っているはずなのに、話のニュアンスや感情の温度が微妙に違うのが面白い。

まるで同じ写真を別々のカメラで撮ったら、色合いがぜんぜん違った、みたいな感覚だ。

クリスティは、この「証言のズレ」をとにかく巧みに料理する。人の記憶は主観まみれだし、好意や恨みが混じればなおさら形が変わる。ポアロはその濁りを少しずつ取り除き、みんなの話を組み合わせて、本当にあったことを浮かび上がらせていく。

聞き込みが進むにつれ、証言の間に隠れていた感情や、わざと抜かされた事実が見えてくる。そして全員の話を聞き終えたとき、バラバラだったピースがカチッとはまり、事件の姿がガラリと変わる。その瞬間がたまらない。

明かされる真相はもちろん衝撃的なのだけど、それ以上に胸に残るのは、人の弱さとか、不器用な愛情とか、そういう生々しい部分だ。論理で突き止めたはずなのに、感情がざわつく。

『五匹の子豚』は、派手なトリックや現場描写じゃなく、人間の記憶と感情の入り組んだ迷路を歩くタイプのミステリだ。

読み終えたあと、「真実を知ること」と「それを許すこと」とは、案外同じくらい難しいんじゃないか……と、しばらく考え込んでしまう。

編み物と紅茶の向こうから飛んでくる名推理── アガサ・クリスティ『火曜クラブ』

英国のセント・メアリ・ミード村に住む老婦人ミス・ジェーン・マープルの家に、甥で作家のレイモンド・ウェストをはじめ、元警視総監や弁護士、画家、女優といった多彩な客たちが集う。ある火曜日の夜、彼らは順番に未解決事件や奇妙な出来事を語り合い、真相を推理する「火曜クラブ」を結成する。

一見ごく普通の田舎の老婦人に見えるマープルだが、その鋭い観察眼と人間心理への深い洞察で、都会の知識人たちが見逃した真相を次々と言い当てていく。

編み物をしながら安楽椅子に座るその姿のまま、プロの探偵も警察も舌を巻くほどの名推理を披露するのだった。

安楽椅子探偵ミス・マープルの魅力

初めてミス・マープルを読むなら、まずここだ。

舞台は静かな村、セント・メアリ・ミード。火曜の夜になると、友人たちが集まって紅茶を片手に奇妙な事件話を披露する。警察関係者、医師、小説家…肩書きも性格もバラバラな面々が、それぞれに推理を試みるが、最後に決めるのはいつもあの老婦人だ。

マープルは、庭の花を愛で、編み物をしながら話を聞いているだけに見える。でも実際は、村の日常で磨いた観察眼と、何十年分の人間観察データベースをフル稼働させている。彼女にとって、人の心の動きは都会でも田舎でも変わらない。嫉妬、見栄、恐れ、虚栄心。場所や身分を問わず同じように湧き上がる感情だ。

だから、語られた事件の中に村の誰かの行動パターンを見つけた瞬間、真相はもう手の中にある。しかもその説明がいやに説得力を持つから、他のメンバーはただ黙るしかない。

短編集といっても、単なる謎解きの連続じゃない。どの話にも人間の滑稽さや哀しみ、ちょっとした皮肉がしっかり織り込まれている。短くきれいにまとまっているのに、読後に「ああ、こういう人いるよな」と妙に思い出させるのがうまい。

『火曜クラブ』は、マープルの初舞台にして、彼女の魅力を凝縮した一冊だ。派手な活躍ではないが、気づけば一番鋭く人間を見抜いているのはこのおばあちゃんだとわかる。編み針の向こうから放たれるその一言に、ページのこちら側で思わずうなってしまう。

読み終えるころには、日常の何気ない会話や視線の裏側に、小さな火曜クラブの謎が潜んでいる気がしてくるはずだ。

舞台の幕が開くとき、運命はもう動き出している── エラリー・クイーン『Xの悲劇』

混雑するニューヨークの市街電車内で、株式仲買人ハーレイ・ロングストリートが毒針で殺害される事件が発生する。凶器は被害者のポケットから見つかったものの、犯行の方法も犯人の正体も不明で、捜査は難航する。

ニューヨーク市警のサム警視とブルーノ地方検事は、演劇界を引退した元シェイクスピア俳優にして名探偵のドルリー・レーンに協力を依頼。新聞情報だけで事件を解いた過去を持つレーンは、冷静な推理で分析を始める。

だがその矢先、第一の事件の真相を知っていたと思われる人物がフェリーから突き落とされる第二の殺人が発生。レーンは得意の変装を駆使しながら捜査を進めていくが、事件はさらに複雑な迷宮へと入り込んでいく。

「X」が示すものとは? 幾重にも仕掛けられた謎

ニューヨークの満員市電のなか、男がひっそりと殺された。凶器は毒針。被害者のポケットから見つかったはいいものの、誰がやったのか、いつやったのか、まったく見当がつかない。

『Xの悲劇』の「X」は、単なる未知の記号じゃない。読んでいくうちに、それがどうしようもなく決まっていた運命の印みたいに見えてくる。

探偵役のドルリー・レーンは、元シェイクスピア俳優という異色の経歴の持ち主だ。耳は聞こえないが、その代わりに読唇術を極め、相手が口にした言葉を逃さない。

舞台で鍛えた観察力と表現力で、事件を解き明かす様はまさに芝居そのものだ。推理披露の場面なんて、完全にクライマックスの独演会。観客=読者を前に、テンポを変えながら一気に真相へ持っていく。

事件はパズル的な面白さと、人間臭い悲劇性がガッチリ組み合わさっている。最初の殺人から次の惨劇まで、ずっと背後で「X」の影がちらつく。この符号が単なるダイイング・メッセージではなく、もっと大きな物語の軸になっていると気づいた瞬間、物語の空気が変わるのだ。

そしてクイーンらしく、「読者への挑戦状」もある。全部の手がかりは出した、さあ解けるか? と突きつけられるのだ。ここで自分の推理を試したくなるのも、このシリーズの醍醐味。もし読み切る前に真相にたどり着けたら、その達成感は格別だ。

ただ、真相にたどり着いたときに残るのは論理の快感だけじゃない。タイトルに「悲劇」とある通り、そこには人間が避けられない感情の闇がある。レーンが最後に見せる沈黙と微笑みが、その哀しみを静かに物語っている。

『Xの悲劇』は、推理の美しさと舞台の劇的演出、そして人間の弱さが交差する一冊だ。

「X」が示す答えを知ったあと、きっとあなたもただ謎を解いた満足だけじゃ済まなくなる。

館にこもる影と、避けられなかった運命── エラリー・クイーン『Yの悲劇』

奇矯な言動で知られる大富豪ヨーク・ハッターが、ニューヨーク港で毒死体となって発見された。当初は自殺とされたが、その死をきっかけにハッター家にまつわる不穏な秘密と奇怪な事件が次々と明るみに出る。

ヨークの遺言状をめぐる混乱、盲聾唖の長女ルイーザへの毒殺未遂、そして一家の新たな家長エミリーが自室でマンドリンによって撲殺される事件。現場には血痕と謎の粉の足跡が残されていた。

サム警視らの依頼を受けた元名優ドルリー・レーンは、狂気に満ちた一族の中に飛び込み、複雑な人間関係と異常な状況を解きほぐしていく。驚愕の真相が明かされる、〈悲劇四部作〉第二作にして傑作ミステリ。

ドルリー・レーンの緻密な論理と意外な真相

『Xの悲劇』で鮮烈なデビューを飾ったドルリー・レーンが、またやってくれたのがこの『Yの悲劇』だ。

今回は舞台のきらびやかさは少し抑えめで、人間くささと探偵としての鋭さが前面に出てくる。時に迷い、時に沈黙しながらも、真っすぐ悲劇の核心へと向かっていく姿が印象的だ。

舞台はハッター家という一族の屋敷。そこには盲聾唖の令嬢ルイーザがいて、彼女の沈黙が事件そのものを映す鏡みたいに重く響く。屋敷にはクセの強い人間が揃っていて、血のつながりがそのまま憎しみや狂気を生んでいる。外から見ると殺人事件だけど、中身はまるで古典悲劇のような濃密な空気だ。

タイトルの「Y」は、単なるアルファベットじゃない。善か悪か、愛か憎しみか、正気か狂気か。人の心の中にある分かれ道そのものを示しているように感じる。どこで道を間違えたのか、あるいは最初からこうなる運命だったのか。そういう迷いが、全編に漂っている。

そして何より、この作品を語るうえで外せないのは犯人の意外性だ。レーンが冷静に真相を語るラストは、まるで舞台の幕がゆっくり降りる瞬間のような衝撃を与えてくる。

論理パズルとしての驚きも大きいが、それ以上に「そうなるしかなかったのか…」という感情の波が押し寄せる。

『Yの悲劇』は、謎解きの快感と人間ドラマの切なさががっちり噛み合った一作だ。読み終えたあと、犯人の名前だけじゃなく、その人が抱えていた孤独や家族の重さまで心に残る。

本当の悲劇っていうのは、こういう物語のことを言うのだろう。

連続殺人の影に揺れるTの正体── エラリー・クイーン『エジプト十字架の謎』

ウェストバージニア州のアーロヨという小さな村の丁字路で、地元の学校長アンドルー・ヴァンが、首を切断されT字形の道標に磔にされた無残な姿で発見された。

事件から半年後、遠く離れたロングアイランドの海岸でも、同様の猟奇的な手口による第二の首なし殺人が発生する。これらの事件は、T字というモチーフに異常なまでのこだわりを見せる同一犯による連続殺人事件である可能性が濃厚となる。

捜査に協力することになった若き日の名探偵エラリー・クイーンは、アメリカ各地を股にかけた大規模な追跡劇に巻き込まれていくのであった。事件の背後には、怪しげな古代エジプト風の宗教団体 の影もちらつく。

エラリーは、犯人の正体と、執拗に繰り返される「T」の謎に果敢に挑んでいく。

T字への固執と連続猟奇殺人

エラリー・クイーン作品の中でも、ビジュアルのインパクトでいきなり心を掴んでくるのがこれだ。

首を切断された死体が、まるで磔刑のようにT字に吊るされている──そんな衝撃の場面から物語が始まるが、ただの猟奇事件と思ったら大間違いだ。

ウェストバージニア州アーロヨという小さな村のT字路で、校長のヴァンが首を切られ、道標に磔にされて発見された。その異様な光景から始まるこの事件、半年後には遠くロングアイランドの海岸にも飛び火し、同じ手口の「T字殺人」が続発する。

捜査に協力するのは、若き日の名探偵エラリー・クイーン。恩師ヤードリー教授と共に、アメリカを股にかけた大追跡劇へと巻き込まれていく。事件の背後には、古代エジプト風の宗教団体まで絡んできて、雰囲気はどこか神話ホラーじみている。

この作品の肝は、なんといっても「T」という記号への異常なこだわりだ。ただのアルファベットじゃない。犯行の道具であり、犯人の思想であり、世界観そのものを貫く象徴になっている。殺人はバラバラに発生するけれど、そのすべてが何かの図形を描くように配置されている。点が線になり、線が形になり、やがて真実の輪郭が浮かび上がってくる構成が見事だ。

異様な殺人に彩られた道のりの中には、奇怪な儀式や神秘的なイメージが散りばめられている。でも、幻想一辺倒では終わらない。論理の魔術師エラリー・クイーンは、迷信や象徴の靄を切り裂いて、冷徹に真相へと迫っていく。そんな彼の姿には、どこか孤高の剣士のような気高さすら宿っている。

クライマックスでは犯人との息詰まる知恵比べが待っていて、ここはもう読み応え抜群だ。頭脳戦というより決闘に近い。過剰な演出、歪んだ執念、鮮烈な動機。すべてが重なった瞬間、T字路の真ん中で物語はひとつの形を結ぶのだ。

エラリー・クイーン作品の中でも、この『エジプト十字架の謎』はとびきり異質で、やたら記憶に残る。ミステリの形を借りた一種の儀式のようでもあり、理性と幻想が交差する物語だ。

理性と狂気、そのはざまを走るT字路に、迷い込む覚悟があるなら。

『エジプト十字架の謎』にぜひ挑んでみてほしい。

どんなミステリ好きでも、この「T」には抗えないのだから。

棺の中に眠るのは、死体だけじゃない── エラリー・クイーン『ギリシャ棺の謎』

ギリシャ出身の著名な美術商ゲオルグ・ハルキスが病により急逝し、その直後に彼が残したはずの遺言状が屋敷から忽然と姿を消した。若き日のエラリー・クイーンは、大学を卒業して間もない頃にこの奇妙な事件に関わることになる。

エラリーは、大胆にも遺言状はハルキスの棺の中に隠されていると推理し、関係者の反対を押し切って棺の掘り起こしを主張する。

しかし、厳重に封印されていたはずの棺から現れたのは、期待された遺言状ではなく、別の男の絞殺死体であった。当初は単純な遺産相続を巡るトラブルかと思われたこの事件は、殺人、さらには貴重な盗難絵画の行方も絡む、複雑怪奇な様相を呈していく。

エラリーは、若さゆえの自信過剰から推理のミスを犯しながらも、この難事件の真相究明に果敢に挑んでいくのであった。

国名シリーズ最高傑作!二転三転する遺言書と棺の謎

エラリー・クイーンの国名シリーズの中でも、『ギリシャ棺の謎』を最高傑作と推す人は多い。

若き日のエラリーが、探偵としての鼻っ柱をへし折られる、痛い経験を詰め込んだ長編である。

「棺の中に遺言状がある」

そんな大胆すぎる仮説を本気で口にしたのが、まだ大学出たての「自分の推理は絶対正しい」と信じていた頃のエラリーだった。

ギリシャ出身の有名美術商ハルキスの急死と、行方不明になった遺言書。事態は相続争いの域を出なかったはずが、掘り起こした棺の中から出てきたのは、別人の絞殺死体だった──という、衝撃の展開から一気に加速するのが、この『ギリシャ棺の謎』だ。

若さと自信に満ちたエラリーは、あっさりと自らの誤りを晒す羽目になる。論理の積み上げが美しく決まると思い込んでいたところに、現実のぐにゃぐにゃした複雑さが牙をむく。

この作品が面白いのは、そんな「完璧じゃない探偵」の姿が描かれるところだ。やらかして、反省して、成長する。名探偵も最初は青かったのだと、妙に親近感が湧いてしまう。

物語は、美術品の行方、偽造文書、家族間の駆け引きといった要素が何層にも重なっていく構造になっていて、トリックも動機も情報の配置もとにかく緻密。600ページ超の分量をフルに活かした本格ミステリのお手本みたいな構成だ。

積み重ねられる伏線、緻密に組み上げられた構造、そして何度も訪れる「やられた!」の瞬間。読み終える頃には、エラリーの成長を横で見守っていたような感覚になる。

ただ、それだけじゃない。父であるクイーン警視とのやりとりや、捜査チームとのぶつかり合いも含めて、「探偵という職業」がどう鍛えられていくかが、しっかり描かれている。若さ特有のイタさもあれば、その先にある慎重さや、謙虚さへの変化もちゃんとある。

振り返ってみれば、この作品でエラリーははじめて「負けた」のかもしれない。でも、その敗北があったからこそ、のちの名探偵が生まれたと思うと、この長編の重みが胸にのしかかってくる。

『ギリシャ棺の謎』は、ただの遺産ミステリでもなければ、トリックだけで押し切るタイプの作品でもない。探偵が探偵になるために通る、長くて重い道のりを描いた物語だ。

棺の中にあったのは、死体だけじゃなかった。

若者が人生の意味を知る、重たい一歩目でもあったのだ。

エラリーが見たもう一つの真実── エラリー・クイーン『災厄の町』

静養と新作執筆のため、作家エラリー・クイーンは東部の小都市ライツヴィルを訪れ、町の旧家ライト家に下宿する。そこでは、三年前に婚約者ジムに結婚式直前で姿を消された次女ノーラが暮らしていた。

ある日、失踪していたジムが突如戻り、ノーラとの結婚が実現する。しかしその後、ジムの鞄からノーラの死を予告する未来の日付の手紙が三通見つかる。

不吉な予感の中、ノーラへの毒殺未遂、続いてジムの妹ローズマリーの毒殺事件が発生。エラリーはノーラの妹パットとともに、閉鎖的な田舎町に渦巻く複雑な人間関係の中で、連続悲劇の真相に迫っていく。

クイーンの後期の代表作―ライツヴィルという名の舞台

エラリー・クイーンの『災厄の町』は、後期クイーンの象徴みたいな作品だ。

初期の彼は、ひたすら論理を武器に謎を切り裂く「冷徹な天才」だったけど、ここから始まるライツヴィル・シリーズでは、なぜか急に人間くさくなる。しかも舞台は、小さな田舎町ライツヴィル。名前からして閉ざされ感がすごい。

事件の発端は、結婚式当日に花婿が失踪するという、地味に嫌なスタートだ。その3年後、彼は何事もなかったように帰ってくるが、同時に「彼の妻は死ぬ」という不気味な手紙が届く。

で、その通りに不幸が降ってくる。普通のミステリなら「誰がやったか」一直線だが、この物語は違う。むしろ「なぜそうなったか」が重たいテーマとしてのしかかってくる。

ライト家の面々はそれぞれ秘密と影を抱え、表向きはおだやかでも、水面下では疑念と感情がぐるぐる渦巻いている。そこに客人としてやって来たエラリーは、気づけば事件の真ん中に立たされ、論理よりも共感で核心に迫っていく。もう、初期のあの冷たい探偵像はどこにもない。

そして迎える結末は、スカッとした勝利じゃなく、苦さを残す現実と、それでも進もうとする意思だ。エラリーが最後に放つ一言が、妙に胸に残る。

これはトリックの迷路じゃなく、感情の迷路を歩く物語だ。論理派だったクイーンが、人間の心というやっかいな謎に挑んだ、その節目の一作である。

ミステリーの形式に、物語の深さと人間の温度を溶け込ませたこの作品は、まさにエラリー・クイーンという作家の第二の出発点であり、到達点でもあるのだ。

過去は終わってなんかいない── エラリー・クイーン『フォックス家の殺人』

第二次世界大戦で「空飛ぶキツネ」と称された英雄デイヴィー・フォックス大尉が、故郷ライツヴィルへ凱旋する。しかし、激戦の後遺症で精神的に不安定な彼は、ある夜、無意識のうちに最愛の妻リンダの首を絞めてしまう。

デイヴィーは、十二年前に母を毒殺し服役中の父ベイヤードの血を自らに感じ、激しく苦悩していた。夫を救いたいと願うリンダの依頼を受け、エラリー・クイーンは過去の事件の再調査に乗り出す。

そして異例の手段として、服役中のベイヤード本人を一時的に釈放し、十二年前の真実に迫ろうとする。封じられた記憶と家族の闇が、再びゆっくりと開かれていく。

過去の事件への再挑戦

エラリー・クイーンは、どうしてこうも過去の事件をほじくり返すのがうまいんだろうか。

『フォックス家の殺人』もそう。十二年前に解決したはずの殺人事件が、本当に終わっていたのか。そんなテーマを掲げて、名探偵が再びひとつの家に入り込んでいく。

舞台は、戦争の爪痕がまだそこかしこに残る時代。そこで起きたひとつの死が、家族の中に沈み込んで、ずっと消えない傷になっていた。証拠も証言も揃っていたはずなのに、どこかに引っかかるものがある。十二年の時が覆い隠してきた事実を、エラリーは少しずつ、でも容赦なく掘り起こしていく。

物語の中心にあるのは、過去に届いた三通の殺人予告の手紙。誰が書いたのか、何を狙っていたのか。宛名の「妻」は今もそこにいるあの人なのか、それとももういない誰かなのか。こういう微妙なズレを突いてくるのが、クイーンの真骨頂だ。

もちろん、論理で切り込む推理の快感はしっかり味わえる。でも、この作品が特別なのは、そこに人間くさい情感がしっかり乗っているところだ。息子を守ろうとする父、傷を抱えたまま寄り添う妻、罪とともに生きる者の黙した贖罪。そういう人間模様が、謎解きと同じくらい胸に響く。

最後に残るのは「解決した!」というスカッと感じゃない。むしろ、胸の奥で温かいものが広がっていくような感触だ。

過去を掘り返すということは、真実を暴くことじゃなく、過ぎた時間を今の自分の手で包み直すこと。そんなメッセージが、そっと心に置かれる。

九つの首筋に忍び寄る恐怖── エラリー・クイーン『九尾の猫』

第二次世界大戦終結直後のニューヨークを震撼させる連続絞殺事件が発生する。被害者は年齢も性別も人種もバラバラで、無差別殺人の様相を呈していた。現場には指紋ひとつ残されず、唯一の手がかりは特異なシルクの紐のみ。

新聞はこの正体不明の殺人鬼を「猫」と名付け、街は恐怖と混乱に包まれる。前作『十日間の不思議』での事件を経て探偵業から退いていたエラリー・クイーンは、父である警視リチャード・クイーンの要請を受け、再び難事件に挑む。

神出鬼没の殺人鬼「猫」との頭脳戦。戦後の混沌の中、エラリーは再び探偵としての矜持を賭けた戦いに身を投じていく。

連続絞殺魔〈猫〉と大都市の恐怖

エラリー・クイーン『九尾の猫』は、名探偵が活躍する本格ミステリの形式をとりながら、その骨組みの奥に、戦後社会の不安と集団心理の歪みを深く刻み込んだ、異色の傑作だ。

名前も顔もわからない連続絞殺魔〈猫〉が、まるで気まぐれに首をかけていく。老若男女、貧富、国籍もバラバラ。とにかく無差別。だからこそ、誰もが「次は自分かもしれない」と息をひそめ始める。

警察も空回り。報道は煽るばかりで、街は疑心暗鬼でぎゅうぎゅう詰め。隣人の視線まで気になるようになり、ほんの物音にも肩が跳ねる。クイーンは、その空気を妙にリアルに描く。これは単なる事件簿じゃなく、大都市の精神が少しずつヒビ割れていく過程の記録でもある。

そして現れるのがエラリー。派手なアクションはない。彼はひたすらデータを拾い、被害者の背景を洗い、見えないパターンを浮かび上がらせていく。犠牲者の職業や年齢、家族構成。そんな断片をつなげていくうちに、薄っぺらい偶然が、冷酷な必然へと姿を変える瞬間がゾクっとくる。

この推理がいいのは、ただの頭脳勝負じゃないところだ。事件の裏にある人間の感情、社会の歪みまで見据えてる。〈猫〉が残したのは物証じゃなく、街全体にこびりついた不安と不信。そこから真相を引きずり出すエラリーの手際は、まるで霧の中から輪郭を削り出す彫刻家みたいだ。

ラスト、犯人が露わになった瞬間もスカッと解決!…とはいかない。むしろ「そうか、だからこんな恐怖が蔓延したのか」と腹の底が冷える。派手なカタルシスじゃなく、都市の暗がりに潜む現実を突きつけられた気分になる。

『九尾の猫』は、推理の妙と社会派の鋭さが見事にかみ合った一編だ。読んでいる間、首筋がひやっとしっぱなしになる覚悟はしておいたほうがいい。

三文字の謎が開く、連続死の迷路── ウィリアム・L. デアンドリア『ホッグ連続殺人』

雪に閉ざされたニューヨーク州の田舎町スパータで、不可解な連続殺人が発生する。

最初は建設中の陸橋から道路標示板が落下し、走行中の車を直撃するという事故に見えた。しかし、金具には切断された跡があり、事件性を帯びる。これを皮切りに、巧妙に事故や自殺に偽装された死が相次ぐ。

そして、事件を目撃した新聞記者テイサムや警察のもとには、「HOG(ホッグ)」と署名された犯行声明文が送り付けられてくる。

被害者に関連性は見出せず、犯人の動機も全く不明。この謎めいた連続殺人鬼「ホッグ」の正体と目的に、高名な犯罪研究家ニッコロウ・ベネデッティ教授と、その助手である私立探偵ロン・ブルジットの師弟コンビが挑む。

「HOG」という意味がわかった時の快感

ひそやかな街で、人がぽつりぽつりと死んでいく。撃たれるわけでも、悲鳴が響くわけでもない。

見た目はただの事故や自殺。しかし、その現場には必ず「HOG」という三文字が残されている。意味がわからないのに、妙にざわつく響き。

登場するのは、皮肉屋で頭のキレる探偵ベネデッティ教授。皮肉も推理のスパイスにしてしまうタイプで、読んでるとこの人の視点にすっかり引き込まれる。彼と一緒に「HOG」の謎を追っていくうち、死の裏にひっそりと張り巡らされた知性と狂気の糸が見えてくる。

面白いのは、この物語が派手なアクションや大仕掛けじゃなく、じっくり包囲網を狭めていくタイプということだ。会話の端っこ、誰かの何気ない仕草、そんな断片が後で全部つながってくる。まさにパズルが完成していく瞬間を味わえる。

そしてラスト。これまで撒かれていた伏線が一気に回収されて、「そういうことか!」と声が出そうになる。しかもその真相は、人間が何かを「残す」ことへの執念が絡みついた、理性と狂気のギリギリの線上に立っていた。

クラシックな構成なのに古臭さがゼロなのは、人間のどうしようもない部分をしっかりえぐっているからだ。

意味のある死と、意味のない死。

その境界を揺らす「HOG」の正体を知ったとき、あなたもページを閉じながら、ニヤリと笑っているはずだ。

鍵のかかった小屋から、少女が消えた── ジョン・ディクスン・カー『妖魔の森の家』

「密室の巨匠」ジョン・ディクスン・カーが紡ぎ出す、不可能犯罪と怪奇趣味に彩られた珠玉の短編集。

カーが生み出した二大名探偵、ギデオン・フェル博士とヘンリー・メリヴェール卿(H.M.)がそれぞれ活躍する作品を含む、多彩な謎が読者を待ち受ける。

表題作『妖魔の森の家』では、20年前に妖精に誘拐されたという曰く付きの過去を持つ娘ヴィッキーが、再び妖魔の森を訪れたピクニックの最中、H.M.卿らの目の前で、鍵のかかった密室状態のバンガローから忽然と姿を消してしまう。

人知を超えた現象か、それとも巧妙なトリックか。H.M.卿がこの不可解な人間消失の謎に挑む。

表題作『妖魔の森の家』の計算され尽くしたプロットと衝撃の結末

「妖精にさらわれたことがある」と堂々と言ってのける女性が、鍵のかかったバンガローからスッと消えた。まるで本当に妖精の仕業みたいに。

でも、そこにいたのは、あのヘンリー・メリヴェール卿。どっしりした風貌と、どこかトボけた言動の奥に、鋭いロジックを秘めた男だ。

ジョン・ディクスン・カーの『妖魔の森の家』は、そんな、どう見ても説明がつかない消失劇からスタートする。登場人物も読者も「どうなってんの?」と頭を抱える。だが、そこがカーの得意技。突拍子もない現象に見えて、きっちり筋の通った理屈が背後で静かに息を潜めている。

森、霧、古びた別荘、伝説の娘。そういう舞台装置をがっちり使って、まずは「これはきっと普通じゃない事件だ」と思わせてくる。でもヘンリー・メリヴェール卿は、その幻想に対して「いや、ちゃんと現実で説明できるよ」と言わんばかりに、あれこれ指摘してくる。

しかも説教くささがない。むしろ、ふざけたような雰囲気で核心を突いてくる。だからこそ、こっちも油断する。でもそれがまた、快感なのだ。

この作品が面白いのは、「トリックってこうやって仕込むのか」と納得するだけじゃない。どれも短い話ながら、密室、不可能犯罪、人物のクセ、すべてがギュッと詰まっていて、それでいてテンポもいい。さりげないセリフ、描写、何気ない場面──全部が、あとで「あれが伏線だったのか!」となるやつだ。

だから「なんか変だったよな……」とモヤモヤしていた部分が、ヘンリー・メリヴェール卿の手によってクリアになったとき、妙にスッキリする。というか、「そういうことかよ!」と軽く声が出てしまう。

カーは、読者を煙に巻くのがうまい。でも、ちゃんと出口は用意してある。しかもその出口にたどり着いた瞬間、「あんなにややこしく感じたのに、すごくシンプルだったな」と思えるようになっている。構成と見せ方の妙。まさに、密室の魔術師。

『妖魔の森の家』は、怪しい雰囲気に包まれながらも、しっかりと解ける謎を投げかけてくる作品だ。

怪談にしては論理的すぎる。

推理にしては幻想的すぎる。

このバランス感覚が、カーの真骨頂だ。

ふだん長編派の人でも、この一冊は絶対に刺さる。

霧の向こうにいるのは妖精か、名探偵か、それとも──その正体は、あの扉を開けたあとに見えてくる。

幻想と論理がぶつかるカーの最高傑作── ジョン・ディクスン・カー『火刑法廷』

テッドが週末を過ごすために借りたペンシルヴァニア州の田舎家。その隣家であるデスパード家の当主マイルズ・デスパードが病床にあったが、ある夜急死する。当初は病死と思われたが、主治医のクロスは毒殺の可能性を示唆する。

当主の甥であるマーク・デスパードは、テッドに協力を求め、埋葬されたマイルズの遺体を検死のために掘り起こそうと試みる。しかし、厳重に封印されていたはずの地下の霊廟の棺の中は空であり、遺体は忽然と消え失せていた。

さらに、マイルズが死亡した夜、彼の寝室では壁を通り抜けて消える古風な衣装をまとった謎の婦人が目撃されていたという証言も浮上する。

毒殺魔の伝説、消える人影、密室からの死体消失。続発する不可解な怪奇現象と、妻マリーへの疑惑がテッドを蝕んでいく。

カーの傑作中の傑作―二転三転する真相と衝撃の結末

もし自分の妻が、かつて毒殺魔として火刑に処された女と瓜二つだったら?

……考えただけで胃が痛くなるけれど、カーはそんな不吉なネタから物語を始めてしまう。それが『火刑法廷』だ。

舞台はアメリカの片田舎。主人公テッドが週末を過ごしていたら、隣の大地主が急死する。病死に見えたのに、どうやら毒殺かもしれない。しかも検死しようと棺を開けてみれば、中は空っぽ。

加えて、古風な服を着た謎の女が、壁をすり抜けるようにして姿を消した、なんて目撃談まで出てくる。理屈じゃ説明できない怪現象オンパレードに、テッドの心はぐらつき、ついには妻にまで疑いの目を向けてしまう。

この小説の面白さは、幽霊か?と思わせておいて、きっちり論理で攻めてくるところにある。カーは超常現象みたいな雰囲気を盛大に振りまきつつ、それを冷徹なロジックで切り裂いていく。しかし、全部説明されたあとも妙に怖さが残るのが、この作品のクセモノなところだ。心理的な揺らぎや伝説の不気味さが、理屈を超えてまとわりついてくるのだ。

そして何より強烈なのがエピローグ。解決編で「やっとスッキリ!」と思った瞬間、最後の数ページで見事にひっくり返される。安心しかけた足場が崩れて、また霧の中に放り出されるような感覚。読み終わったあとに「じゃあ今までのは……?」と考え込む人も多いはずだ。

『火刑法廷』は、カーの代表作の中でも特に異色で、怪奇と論理の綱渡りをこれ以上なく鮮やかにやってのけている。密室や不可能犯罪好きにはもちろんおすすめだし、ホラー寄りの雰囲気が好きな人にも刺さる。

最後に残るのは、論理の美しさか、それとも理性じゃ処理できない不気味な影か。

答えを決めるのは、本を閉じたあと、自分の胸のざわつき次第だ。

密室に挑み、密室を語り、密室を越えていく── ジョン・ディクスン・カー『三つの棺』

雪が降り積もる冬のロンドン。魔術研究の権威グリモー教授のもとに、仮面とコートで顔を隠した謎の男が現れる。書斎でふたりきりになった直後、銃声が響き、教授は胸を撃たれて倒れていた。

だが、書斎は内側から施錠された完全な密室で、男の姿はどこにもない。窓や暖炉にも脱出の痕跡はなく、外の雪には足跡すら残されていなかった。

さらに同時刻、教授を訪ねていた別の人物が、多くの目撃者の前で射殺されるという第二の不可能犯罪が発生。ここでも雪上に犯人の足跡は一切なかった。

名探偵ギデオン・フェル博士は、「施錠された書斎からの犯人消失」と「衆人環視の雪の密室での殺人」という二重の不可能犯罪に挑む。

ミステリ史に輝く金字塔「密室講義」

雪の降るロンドンで起きた二つの殺人。ひとつは、鍵がかかった書斎から犯人が消えるという典型的な密室殺人。もうひとつは、雪の上に足跡を残さずに実行された、衆人環視の殺人。

これだけでも頭を抱えそうなのに、カーはわざわざ同じ物語に二つ同時にぶち込んでくる。これが『三つの棺』だ。

探偵役はおなじみのギデオン・フェル博士。大柄でひょうきんな印象なのに、事件に対峙すれば誰よりも鋭い。彼の存在感が、この幻想的な事件をぐっと現実の舞台へ引き戻していく。

そして何より有名なのが、第17章の【密室講義】だ。ここでフェル博士は、まるで大学の講義のように、過去の名作を引きながら「密室トリックの分類と手口」を解説してみせる。しかも、それがただの蘊蓄披露で終わらない。実際の事件のカギと見事に絡み合っていくのだから鳥肌ものだ。

密室というジャンルそのものを俯瞰して見せつつ、それでもまだ驚かせてやるぞというカーの自信と遊び心がぎっしり詰まっている。ミステリ好きなら、ここを読むだけでご飯三杯はいける、という人も少なくない。

もちろん、謎解きだけじゃなく人間ドラマとしても面白い。被害者や容疑者たちの恐れや誤解が、トリックの奥で生々しく息づいていて、単なる論理パズル以上の厚みを与えている。

『三つの棺』は、密室ミステリを語る上で避けて通れない作品だ。扉は確かに閉ざされている。しかし、その鍵は読み進めるうちに、あなたの手の中にそっと握らされている。

だから最後の真相が明かされたとき、思わず「やられた!」と笑うしかなくなる。

カーの密室トリックと講義の二重奏、これはまさにジャンル史に輝く名演なのだ。

見たはずのものが、見えていなかった── ジョン・ディクスン・カー『皇帝のかぎ煙草入れ』

第二次世界大戦の影が忍び寄るフランスの避暑地ラ・バンドレット。若く美しいイヴ・ニールは、前夫との離婚を経て純真な青年トビイ・ローズと婚約し、新たな人生を歩もうとしていた。

だがある夜、トビイの父で美術収集家のサー・モーリス・ローズが、自室で撲殺される事件が発生する。直前にはナポレオン皇帝ゆかりの骨董品「皇帝のかぎ煙草入れ」の鑑定をしていたという。

事件当夜、イヴは向かいの自宅にいたが、そこには元夫ネッドがこっそり忍び込んでおり、密会を知られたくないイヴはアリバイを主張できない。血痕のついた部屋着や凶器の破片も見つかり、状況証拠は彼女を犯人と断じていた。

絶体絶命の彼女のため、精神科医にして名探偵のダーモット・キンロス博士が事件の真相解明に挑む。

アガサ・クリスティも脱帽したとされる巧妙な心理トリック

舞台は、第二次世界大戦の影が迫る南仏の避暑地ラ・バンドレット。イヴ・ニールは、過去の結婚の傷をようやく乗り越えて、新しい婚約者トビイと幸せになろうとしていた。

ところがある晩、その婚約者の父が、自宅の書斎で撲殺されるという衝撃的な事件が起きてしまう。

しかも、すべての状況証拠がイヴに不利。血の付いた部屋着、消えたアリバイ、そして元夫ネッドの存在。悪いタイミングでネッドが忍び込んでいたなんて、もう最悪だ。

当然、イヴに向けられる視線は冷たくなる。警察も疑いの目を強めていく。

でも、本当に彼女がやったのか? それとも誰かがそう見せかけたのか?

ここで登場するのが、探偵役のキンロス博士である。精神科医という異色の立場から、事件に潜む見えないトリックを丁寧に解いていく。

この作品の面白さは、なんといっても「目撃証言」がカギになっているところだ。向かいの家の窓から見えたあの動き、あの言葉、あの物の位置。どれもが意味ありげで、「これはもう彼女しかいない」と思わされてしまう。

でもそれ、本当にそう見えてたのか?

ジョン・ディクスン・カーが仕掛けるのは、密室や怪奇じゃなく、もっと緻密な認知の罠だ。人は、自分が見たものをつい正しいと思い込む。でもその「見た」という記憶は意外と脆いし、あやふやなもの。そこに巧妙な仕掛けが入ると、簡単に騙されてしまうのだ。

読みながら、「そういうことか!」とヒザを打つ瞬間が来る。でもそれと同時に、「自分も引っかかっていた」と思って笑ってしまう。カーは、読者の思い込みごと引っ張り込んで遊んでくる。

しかも、カーのおなじみ名探偵であるフェル博士もH.M.卿も登場しない。でもそれが逆にいい。キンロス博士の飄々とした論理が、このシンプルで鋭い物語とピタリと噛み合っている。派手さじゃなく、確かな説得力と静かな力強さで押し切ってくる感じだ。

アガサ・クリスティが「脱帽した」と言ったこのトリック。派手な仕掛けはないけど、読後にはズンと残る。目撃証言ってこんなに当てにならないのか、と思わされる。そして、自分の認識もまた、曖昧で心もとないものなんだと気づかされる。

『皇帝のかぎ煙草入れ』は、カーの他の名作とは違うタイプのミステリだ。でもそのぶん、心理の綾を読む面白さが詰まっていて、最高の満足感が味わえる。

見えたはずのもの。聞いたはずの声。そこに、どんな解釈を乗せていたのか。

この小説は、人の「思い込み」という錯視装置を、見事に使った心理パズルだ。

蝶番が軋むとき、過去が軋み出す── ジョン・ディクスン・カー『曲がった蝶番』

タイタニック号の沈没事故から奇跡的に生還し、英国に戻って爵位と広大な領地を相続した男──ジョン・ファーンリー卿。しかし相続から1年後、自らこそが本物のファーンリー卿だと主張する別の男が現れ、25年前の混乱で二人が入れ替わったと告白する。

家庭教師の証言や指紋帳によって真偽が決しようとした矢先、現当主のファーンリー卿が自邸の書斎で喉を切り裂かれ、池に沈められた状態で発見されるという奇怪な殺人事件が発生。

屋敷に伝わる悪魔崇拝の伝説、不気味に動き出す自動人形、そして1年前の未解決殺人――数々の怪異が絡み合う中、名探偵ギデオン・フェル博士がこの不可能状況の謎に挑む。

大胆不敵なトリックとフェル博士の論理

奇妙なものに心を惹かれる人にとって、この作品はまさに理想的なミステリだ。

『曲がった蝶番』は、怪奇と論理、幻想と現実のあわいに揺れ動く、ジョン・ディクスン・カーの筆致が最も冴え渡った傑作のひとつである。

まず出てくるのが、タイタニックの生存者。それだけでもなかなかのインパクトだが、問題はそこから始まる。

25年前の海難事故を生き延びて、立派に帰国、爵位も土地も相続した男。しかし1年後、なんと「自分こそ本物のジョン・ファーンリー卿だ」と名乗る男が現れる。しかも、タイタニックで本人と入れ替わったと、堂々たる主張付き。

「どっちが本物か」なんていうのは、遺産や肩書きが絡む以上、なかなか笑って済ませられない。証言や指紋帳まで持ち出され、屋敷には不穏な空気が漂いはじめる。

そんな中、当のジョン卿が屋敷の書斎で殺される。しかも喉を切られ、池に沈められたという念の入れようだ。部屋は見張られていたも同然の状況。誰がどうやって犯行に及んだのか、さっぱりわからない。

そこに出てくるのが、ギデオン・フェル博士だ。太っちょで陽気、でも頭はキレッキレ。登場した時点で、空気がガラッと変わる。

屋敷には悪魔崇拝の噂があったり、不気味に動く自動人形がいたり、1年前の未解決事件の影もチラついたり……もう要素が盛りだくさんすぎて混乱しそうになるが、フェル博士はそこにきっちり筋を通してくる。

そして驚くべきは、その筋道のとんでもなさだ。ある意味、トリックはかなり突き抜けている。でも、だからこそいい。論理の鎧をまといながら、背中に羽根も生やしているような自由さがある。カーという作家がミステリに持ち込んだ異物感は、ここでも炸裂している。

ラストで明かされる真実は、ぶっ飛んでいて、それでいて、ちゃんと地に足がついている。まるで「おとぎ話の結末って、実はこうでした」と打ち明けられたような感覚になる。

『曲がった蝶番』は、トリックの奇抜さも、怪奇ムードも、フェル博士の存在感も全部含めて、カーらしさが凝縮された一冊だ。重くて、軋んで、でもどこかユーモラスで、読めば読んだだけ味が出てくる。

夜にページを開けば、あなたの耳にも、あの蝶番の軋む音が聞こえてくるかもしれない。

最初から罠だった── カーター・ディクスン『ユダの窓』

若き紳士ジェームズ・アンズウェルは、恋人メアリとの結婚の許しを得るため、彼女の父エイヴォリー・ヒュームの邸宅を訪れる。書斎で二人きりとなった直後、アンズウェルは差し出された酒を飲んで昏倒し、意識が戻ったときには、ヒューム氏が胸に矢を受けて絶命していた。

書斎は内側から施錠され、窓もシャッターで閉ざされた完全な密室。状況証拠はすべてアンズウェルの犯行を示しており、彼は殺人罪で起訴される。

絶体絶命の中、弁護を引き受けたのは、型破りな王室顧問弁護士サー・ヘンリー・メリヴェール卿(H.M.卿)。十数年ぶりに法廷に立ったH.M.卿は、卓越した推理と毒舌を武器に、検察の論理と密室の謎に挑む。

「ユダの窓」が示す驚愕の密室トリック

舞台はとある英国のお屋敷。若き紳士ジェームズ・アンズウェルは、恋人メアリの父親ヒューム氏に挨拶へ。ところが、酒を一杯すすめられた次の瞬間、ブラックアウト。気がつけば、目の前で義父予定が胸に矢を刺されて倒れていた。

部屋のドアは内側からロック、窓はシャッター閉鎖。逃げ道ゼロ。証拠はすべて彼に不利。殺人容疑で法廷行き。もはや誰がどう見ても、やったのはコイツという状況。

そんな大ピンチに、現れたのがヘンリー・メリヴェール卿だ。型破りな王室顧問弁護士。見た目はうさんくさいおじさん、中身は天才。今回ばかりは探偵が現場で謎を解くなんて悠長な展開じゃない。舞台は初っ端から裁判所。ルールも空気も冷たくて、言い訳なんて通用しない場所だ。

でもH.M.は、言葉で真実をぶち破ってくる。検察の主張、証人の証言、状況証拠。全部、論破。風呂敷を丁寧にほどきながら、どうやって密室が作られたか、何が見落とされていたか、その目の付け所がもう、ひたすら痛快。

ポイントはタイトルの『ユダの窓』。何のことだ?と思ったら、それがすべてのカギ。そこに気づけるかどうかで、物語の印象がガラッと変わる。ある種の視界。つまり、「見えてるつもりで見えてなかった穴」。そこに、カーの仕掛けた罠がある。

このトリック、派手さはないのに効き目はバツグンだ。最後の真相開示は、椅子から転げそうになるレベルである。

あまりにも自然で、あまりにも盲点。

サスペンスと論理がぎっしり詰まったこの一冊は、H.M.のふざけた口ぶりと、鋭すぎる切り込みが、ずっと頭に残る。

密室を超えて、論理が真実へと届く瞬間の喜びを、ご堪能あれ。

すべての探偵小説はここから始まった── エドガー・アラン ポー『モルグ街の殺人』

19世紀のパリ、モルグ街のアパート4階で母娘が惨殺されるという残虐な事件が発生する。

部屋は内側から施錠された完全な密室状態であり、金品に手はつけられていない。警察の捜査は難航し、事件は謎に包まれる。

この不可解な事件の解決に、卓越した分析力と観察眼を持つC・オーギュスト・デュパンが、友人である語り手と共に乗り出す。

デュパンは、新聞報道や警察の調書といった限られた情報から、常人には思いもよらない論理的推理を展開し、驚くべき真相へと迫っていく。史上初の推理小説とも称される、記念碑的作品。

論理の刃が生み出す衝撃

探偵小説の〈始まりの一歩〉が、こんなにも奇妙で、こんなにも冴えわたっているなんて、誰も思わない。

舞台は19世紀パリ。ある晩、モルグ街のアパートでとんでもない事件が起きる。母娘が残虐な方法で命を奪われたのだ。

部屋は内側からしっかり施錠され、まさかの密室。盗まれたものはなし、逃げた形跡もなし、目撃者の証言はバラバラ。誰もが頭を抱えるなか、ふらりと現れたのが、C・オーギュスト・デュパンという男だ。

この人は、いわゆる「探偵」というわけじゃない。職業でも警察関係者でもない。ただの読書家だ。なのに、ちょっとした言葉や新聞の一文から、事件の真相をスルスル引き寄せてしまう。しかもその推理は、ただの勘じゃない。ちゃんと論理的。冷静に、徹底的に、すべての事実を並べて、常識をバラしてから組み直す。そんな頭脳戦で物語は進んでいく。

一番おもしろいのは、犯人が誰か?ではないのだ。「なんでこんなことが起きたのか」「どうやって可能になったのか」、そこにある筋道が気持ちいい。ふつうに読んでいたら見逃してしまうことばかりなのに、デュパンが手を差し伸べると、目の前がすっと開けていく。

当時としては前代未聞の設定ばかり。密室、論理、名探偵と助手、新聞から始まる事件。どれもこれも、後のミステリの定番になっていく要素が詰まっている。

つまりこの作品は、すべての探偵小説のご先祖様というわけだ。しかし、古いとか堅苦しいとか、そんな印象はあまりない。シンプルな設定に、サクサク進むテンポ。しかも真相は、想像のはるか斜め上。いま読んでも、まだ驚ける。そこがすごい。

『モルグ街の殺人』は、ただの歴史的作品じゃない。

ミステリ好きならもちろん、そうでなくても、物事の見方をひっくり返すような快感を味わいたい人にはぴったりだ。

謎の扉は、すでに開いている。

あとはあなたの頭で、その鍵を回すだけだ。

世界一有名な部屋── ガストン・ルルー『黄色い部屋の謎』

フランスの田園地帯に建つグランディエ城。その離れにある「黄色い部屋」と呼ばれる実験室で、科学者スタンガーソン博士の令嬢マチルダが襲撃される事件が発生する。

部屋は内側から完全に施錠され、窓も閉ざされた密室状態であった。マチルダは重傷を負いながらも一命を取り留めるが、犯人の姿はどこにも見当たらない。

この不可解な密室の謎に、18歳の若き新聞記者ジョゼフ・ルールタビーユが、友人の弁護士サンクレールと共に挑む。警察の名探偵フレデリック・ラルサンも捜査に加わるが、両者の推理は対立。

ルールタビーユは、その明晰な頭脳と「理性の両端」を駆使した独自の論理で、不可能犯罪の真相に迫る。

密室ミステリ、究極の必読書

部屋の扉は内側からしっかり鍵がかかっていた。窓には鉄格子と雨戸。逃げ道なんてどこにもない。なのに、そこでは誰かが確かに襲われていた。

……いったい、どうやって?

ガストン・ルルーの『黄色い部屋の謎』は、そんなありえない事件をめぐるミステリだ。舞台はフランスのグランディエ城にある離れの実験室、通称「黄色い部屋」。科学者スタンガーソン博士の娘マチルダが、そこで何者かに襲撃される。

しかも密室。完全なやつだ。

警察の名探偵ラルサンが乗り出すも、手がかりは少なく、捜査は空回り気味。そこに現れるのが、まだ18歳の新聞記者ジョゼフ・ルールタビーユ。年齢こそ若いが、観察力と論理力は一級品。彼が事件の裏にある意外な真実に迫っていく。

この作品の何がすごいって、物理的トリックだけじゃない。読者が信じている「常識」とか「当たり前」すら揺さぶってくるのだ。

密室とは、ただの空間の話じゃない。誰にも触れられたくない心の奥──そういう「見えない密室」というやつもある。ルールタビーユが暴いていくのは、そんな人間の深い部分だったりする。

ルルーは読者に甘くない。図面や証言、時系列が細かく提示されるのは、「さあ君も考えてごらん」と言わんばかりだ。頭をひねらされる。でも、そこが面白い。

トリックを楽しむもよし、人間ドラマに胸を打たれるもよし、あるいは若き探偵の理性と直感に唸るもよし。読むたびに発見がある、そんな古典だ。

「密室ミステリの金字塔」と呼ばれるのも納得。たとえ時代は変わっても、この謎と読み手への挑戦は、まったく色褪せない。

さて、黄色い部屋の扉を開けてみたくなっただろうか?

その扉の先には、予想もしないものが待っている。

名探偵モース、華麗なる初登場── コリン・デクスター『ウッドストック行最終バス』

英国オックスフォードの夕暮れ時。ウッドストック行きの最終バスを待っていた二人の若い女性、シルヴィア・ケイとアン・スコットは、しびれを切らしヒッチハイクを試みる。

しかし、それが悲劇の始まりだった。翌日、シルヴィアは近くのパブの駐車場で無惨な遺体となって発見され、アンはそのまま行方不明となってしまう。

この事件の捜査を担当するのは、クラシック音楽とクロスワードパズル、そしてエールビールをこよなく愛する、直感的で時に偏屈、しかしどこか憎めないモース主任警部。そして、その実直な部下であるルイス巡査部長である。

二人は、乏しい手がかりと錯綜する証言の中から、事件の真相とアンの行方を追う。

華麗なる論理のアクロバット

夜のオックスフォードは、なんだか舞台装置みたいだ。古い石造りの建物が影を落とし、そこをモース主任警部が足音も高く歩いていく。片手には酒、頭の中には未完の旋律みたいな直感を抱えて。

これがコリン・デクスターの『ウッドストック行最終バス』、モース主任警部のデビュー作だ。

話はシンプルに始まる。ヒッチハイクしていた二人の若い女性。その片方が殺され、もう一人は忽然と消える。地味といえば地味な出発点だけど、モースは気まぐれなひらめきを頼りに、調書の行間に潜む小さな違和感を拾い上げていく。

ただ、この人は典型的な天才探偵じゃない。推理をぶち上げては外し、部下のルイス巡査部長に「またですか」って顔をされるのも日常茶飯事。でも、その失敗や沈黙の中にこそ、真実へ向かう道が潜んでいる。

偏屈で頑固、酒と音楽に逃げがちで、美しい女性にはすぐ心を動かされる。そんな欠点だらけの人間くささが、モースをただの推理マシーンじゃなくしている。冷たい理詰めの世界に、体温とちょっとした詩情を持ち込む探偵だ。

英国古典ミステリーの王道を踏みつつ、人の愚かさと哀しみにまで踏み込むあたりが本作の面白さだ。真相が明かされる頃には、驚きと同時に、そこまでの迷走やため息にもちゃんと意味があったことに気づく。

結末に至ったとき、驚きだけでなく、迷走や沈黙、ため息のすべてに意味を見いだせるのは、そのためだ。

『ウッドストック行最終バス』は、名探偵モースの誕生譚であり、「完璧でないこと」の美しさをそっと差し出す物語である。

人は間違える。

でも、その遠回りこそが、真実へと続く道になるのだ。

名探偵ではなく、人間が事件を解く── コリン・デクスター『キドリントンから消えた娘』

二年半前、オックスフォードシャーの町キドリントンで、17歳の女子高生バレリー・テイラーが忽然と姿を消した。単なる家出と見られていたが、捜査は難航し、やがて迷宮入りとなる。

それから二年後、バレリーの両親のもとに「元気だから心配しないで」と書かれた不可解な手紙が届き、事件は再び動き出す。モース主任警部は部下のルイスとともに再捜査に乗り出すが、バレリーはすでに死亡していると直感する。

学校関係者への聞き込みを進める中、教頭が刺殺される第二の事件が発生。失踪と殺人、二つの謎が絡み合い、モースは幾度も推理の迷路に突き当たりながら、真相を追う。

二転三転するプロットと巧妙な伏線

オックスフォード近郊の小さな町で、十七歳の女子高生がある日ふっと消えた。コリン・デクスター『キドリントンから消えた娘』は、そんな掴みから始まる。

いかにもありがちな家出かと思いきや、手紙ひとつが事態をかき回してくる。「元気だから心配しないで」──そんな一文で片づくわけがない。そもそも、元気ならなぜ黙って消える? どうにも釈然としない展開に、テムズバレイ警察のモース主任警部が動き出す。

この男、地道な捜査もするけれど、どこか突拍子もない直感で捜査を進めたりもする。そのくせ自信満々かと思えばすぐに凹む。なのにまた立ち上がる。詩と音楽が好きで、少々女癖が悪くて、たぶん寂しがり屋。そんな名探偵らしからぬ名探偵が、助手のルイスとともに、消えた娘の過去をほじくり返し始める。

そしたらもう、次々とボロが出てくる。出てきたと思ったら、また引っ込む。証言は揺れ、動機は曖昧、人物関係はややこしい。そのうえ第二の事件まで起きて、ますます地図はぐちゃぐちゃに。

しかし、そこが本作の醍醐味でもある。モースの推理は、ひらめきだけじゃ解決に届かない。何度も間違え、やり直し、思い違いに気づいて立ち戻る。要するに、探偵小説というより、考え続ける物語だ。

肝心の真相は、派手じゃない。でも、それでいい。というか、そうでなければいけなかった気がする。すべてのピースが噛み合ったとき、モースが一人の人間として、何を見たのかがわかってくる。

『キドリントンから消えた娘』は、推理小説としてももちろん面白い。でも本質的には、人の記憶の中でどうやって誰かが残るのか、という話なのだと思う。

そして、事件が終わっても、どこかに風が吹いているような感覚が残る。正解を得たはずなのに、なにかが胸の奥に残っていく。

モースという探偵が背負っているものの重みが、ふとこちらにも乗ってくるような気がするのだ。

ページの向こうの、もうひとつの舞台へ── アンソニー・ホロヴィッツ『カササギ殺人事件』

1955年、イギリス・サマセット州のパイ屋敷で家政婦メアリ・ブラキストンが転落死する。

事故かと思われた矢先、今度は主人サー・マグナス・パイが中世の剣で殺害され、屋敷は恐怖に包まれる。余命わずかな名探偵アティカス・ピュントが、事件の真相を追う。

だが、ここまでの物語は編集者スーザン・ライランドが手にした、人気作家アラン・コンウェイの新作原稿『カササギ殺人事件』にすぎなかった。しかも原稿は結末部分が欠けており、追い打ちのように作者本人が急死してしまう。

スーザンは、失われた結末と作家の死の真相を探るため、自ら調査に乗り出す。古典ミステリと現代の出版業界が交錯する中、物語は意外な真実へと辿り着く。

二重構造に酔う―ホロヴィッツが贈る極上の本格ミステリ

物語の結末が抜けていた。しかもその原稿を書いた作家は、なぜか死んでいた。

そんな厄介な事態に巻き込まれるのが、編集者スーザン・ライランド。きっかけは、人気作家アラン・コンウェイの新作『カササギ殺人事件』だった。

まず最初に登場するのは、1950年代のサマセット州。田園の中にたたずむパイ屋敷で、家政婦メアリが死体で見つかる。当初は事故かと思われていたけれど、数日後には屋敷の主サー・マグナスが中世の剣で殺される。名探偵アティカス・ピュントがこの事件に挑むわけだが。

読んでいたスーザンが「さて真相は……」とページをめくったところで、まさかの原稿が欠落していた。しかもコンウェイ本人が急死。これはおかしい、となってスーザン自身が探偵役を引き受ける羽目になる。

ということで、本作は古典風ミステリと現代パートの二重構造になっている。前半はアガサ・クリスティばりの田園地帯ミステリで、怪しい村人たちが疑心暗鬼に陥り、探偵が冷静に見立てを整えていく。重厚な家具のある屋敷、歪んだ家庭事情、冷たい推理。ここまででもう最高に楽しい。

でも、話はここで終わらない。視点が現代に切り替わった途端、物語はまるで裏側にまわりこんだかのように別の顔を見せ始める。今度は編集者スーザンが、失われたラストの真相を探すうちに、作家の死の謎までも追い始めるのだ。

まるで手品のタネを暴こうとしたら、さらに奥にもう一つのトリックが隠れていた……そんな驚きが待っている。

ホロヴィッツがこの作品でやっているのは、古典へのリスペクトを踏まえたうえでの全力の再構築だ。探偵というキャラクターのあり方を掘り下げながら、物語を操る手の内まで見せてくれるような感覚。

最後まで読み進めると、あの原稿の一行一行が別の意味を帯びてくるのがたまらない。とにかく濃密で、贅沢。

トリックも、構成も、テンポも抜群だ。

でも、この本の一番すごいところは、「読み終えてもまだ物語が続いている気がする」ところかもしれない。

探偵は口数少なく、作家はしゃべりすぎる── アンソニー・ホロヴィッツ『メインテーマは殺人』

ロンドンで資産家の老婦人ダイアナ・クーパーが絞殺される。不可解なことに、彼女は殺害されるその日に自らの葬儀を手配していた。事件の捜査に乗り出したのは、警察のコンサルタントを務める元刑事ダニエル・ホーソーン。

彼は、かつてテレビドラマで共に仕事をした人気作家「わたし」──著者アンソニー・ホロヴィッツ自身に、捜査の過程を本にしないかと持ちかける。こうしてホロヴィッツは、ワトソン役としてホーソーンに同行することになる。

過去の交通事故や複雑な人間関係が絡み合い、二人は事件の深層へと踏み込んでいく。現実と虚構が交錯する、新感覚のメタ・ミステリ。

名探偵ホーソーンと語り手ホロヴィッツの絶妙コンビが挑む殺人劇

午後の書斎に差し込む光の中、物語はふっと動き出す。語り手は他でもない、著者アンソニー・ホロヴィッツ本人だ。

作家であることを隠さず、しかも自分の名前のまま登場するという、大胆な仕掛け。彼は小説の中で実際の自分として行動し、事件に巻き込まれていく。

相棒となる探偵・ホーソーンは、無駄を嫌うタイプだ。人当たりも柔らかくないし、何を考えているのかもさっぱり見えない。それでも真実を見抜く精度は抜群で、その推理は時に鋭く、時に意地悪なほど核心を突く。

ホロヴィッツは彼と行動を共にしながら、事件を「作品化」しようとする。作家と探偵、二人の関係は古典的な名探偵と助手のようでいて、どこか現代的な距離感を漂わせている。

事件の発端は、ある女性が自分の葬儀を予約したその日に殺される、という奇妙な出来事だ。そこから家族の裏側、過去の傷、封じられた罪が次々と顔を出す。小さなほころびを見逃さず拾い集めるホーソーンと、その過程を軽妙に描くホロヴィッツ。ふたりの視線が交差するところに、この物語の面白さがある。

本作は、単なる事件解決の物語ではない。どう語るか、どう組み立てるか。その創作の裏側までちらっと見せてくれる。読んでいるうちに、ミステリーの設計図を覗いているような感覚になるのが面白い。

寡黙な探偵とおしゃべりな作家。正反対の二人が織りなすやり取りが、事件の謎とは別の魅力を生み出している。ミステリー好きはもちろん、変わった探偵ものを探している人にもおすすめだ。

探偵は語らず、作家は語りすぎる──そんなアンバランスを、ぜひ味わってほしい。

数字182が誘う、二重構造の迷宮── アンソニー・ホロヴィッツ『その裁きは死』

実直な人柄で知られる離婚専門の弁護士リチャード・プライスが、ロンドンの自宅で頭を鈍器のようなもので撲られて殺害されているのが発見された。現場の壁には、ペンキで乱暴に「182」という数字が殴り書きのように残されていた。

さらに、被害者は殺害される直前、謎めいた言葉を口にしていたという。人気テレビドラマ『刑事フォイル』の脚本執筆に忙殺される作家アンソニー・ホロヴィッツは、またしても元刑事の風変わりな探偵ダニエル・ホーソーンによって、この奇怪な殺人事件の捜査記録係として引きずり込まれることとなる。

ホーソーンは、この事件に関する本をホロヴィッツに書かせようと目論んでいたのであった。二人は、複雑に絡み合う人間関係と巧妙に隠された動機を追う。

驚嘆確実、完全無比の犯人当てミステリ

離婚専門のやり手弁護士が殺された。現場には「182」という数字、そして不可解なメッセージ。これだけで胸が躍る人もいるだろう。

アンソニー・ホロヴィッツの『その裁きは死』は、この数字を皮切りに、複雑で鮮やかな謎の糸をほどいていく犯人当てミステリだ。

面白いのは、探偵役のホーソーンと、語り手のホロヴィッツ本人が並走する構造だ。著者が物語の中に入り込み、探偵の調査に同行しながら事件を記録するという仕掛けは、単なる小説の形式を超えて、読んでいるこちらを事件現場のすぐ横に立たせる。

ホーソーンは寡黙で、何を考えているのか分からない。だが、一度話し出すと核心を突く。彼の視線は、他人が見逃す細部に吸い寄せられる磁石のようだ。その様子をホロヴィッツが半ば呆れながらも観察し、時に突っ込みを入れながら筆を進める。この二人のやり取りが、緊張感の中にちょっとした笑いをもたらしてくれる。

「182」という数字はただの暗号ではない。物語を追ううちに、それが事件解決のカギであると同時に、物語全体の設計図の一部であることに気づかされる。ホロヴィッツは謎解きだけでなく、「なぜこの物語がこう語られるのか」という構造的な仕掛けをしっかり組み込んでくるのだ。

そして、推理の合間にふと漏れるホーソーンの素顔。彼の過去や人間関係が少しずつ見えてくる瞬間は、事件とは別の意味で引き込まれる。探偵を単なる謎解きマシンとしてではなく、感情や弱さを持つ人間として描くことで、物語に奥行きが生まれている。

最後に辿り着く真相は、もちろん見事だ。でもそれ以上に、この作品は「謎を追う楽しさ」と「物語の作られ方を覗く面白さ」を二重で味わえる。

クラシックな犯人当ての快感と、メタな語りの遊び。その両方を同時に楽しませてくれる、贅沢な一冊だ。

ひとつの真相に辿り着いたと思った瞬間、そこにあるのは答えではなく、また新たな謎。

それこそが本作に込められた論理の興奮であり、ホロヴィッツ作品が与えてくれる最大の贈り物だ。

光と影の交錯するページをめくりながら、わたしたちはただ、言葉の奥にひそむ真実を見つめ続けることになる。

相棒未満コンビの第一歩── M W クレイヴン『ストーンサークルの殺人』

英国カンブリア州のストーンサークルで、身元不明の男性の焼死体が次々と発見された。

マスコミから「イモレーション・マン(焼殺魔)」と呼ばれる犯人による猟奇連続殺人事件である。第三の被害者の胸には、停職中の国家犯罪対策庁(NCA)の刑事ワシントン・ポーの名前と数字の「5」が刻まれていた。

身に覚えのないポーは上司の判断で停職を解かれ、捜査チームに合流する。相棒として組むことになったのは、天才的な分析能力を持つが対人スキルに乏しい若き分析官ティリー・ブラッドショーであった。

ポーとブラッドショーは、複雑に絡み合う事件の糸を解きほぐそうとするが、捜査は困難を極め、思いもよらない過去の闇へと繋がっていく。

知能犯に挑む異色コンビの幕開け

ストーンサークル。苔むした石の輪の中心で、男は焼かれていた。

ただの死体じゃない。胸には数字。名指しされたのは、停職中の捜査官ワシントン・ポー。

まさかの本人、寝耳に水だ。なんで俺の名前が? のんびりしている暇はなく、即、現場復帰。迎えに来たのは、統計マニアで他人との会話は基本アウトな若き天才分析官、ティリー・ブラッドショー。この瞬間、伝説のバディが爆誕する。

ポーは直感派で、腕っぷしと嗅覚で動く男。一方のティリーは数字と論理の化け物だ。ふたりの呼吸は合わない。いや、合うはずがない。でも、事件が進むにつれて、不思議とそのズレがハマってくる。

テンポがいい。会話がイイ。ギスギスもなくはないけど、それすらも愛おしくなる。特にティリーの空回りと、ポーのなんとも言えない受け止め方。つまりこのふたり、最高すぎるのだ。

事件自体も手強い。焼死体、刻印、過去の記録。どれもバラバラに見えて、じつは一本の線でつながっている。その先にあるのは、裁かれなかった罪と、声を上げられなかった傷。犯人探し以上に、「なぜこんなことが起きたのか」を掘り下げる流れが切実だ。

『ストーンサークルの殺人』は、サイコな連続殺人を描きながらも、どこかあたたかい。人間関係がちゃんと物語を動かしていて、謎解きのスリルと、人としての成長が同時に描かれている。特にポーとティリー、この二人の「はじまり」を見届けるだけでも、読む理由としては十分だ。

結末にたどり着いたとき、読者はただ「真相がわかった」とは思わない。

理解したくなってしまうのだ。犯人の過去を、選択を、その動機の背景を。

だからこそ、苦い。だからこそ、深い。

時計が鳴るとき、街は騒がしくなる── フランク・グルーバー『おしゃべり時計の秘密』

実演セールスマンのジョニー・フレッチャーと相棒の巨漢サム・クラッグは、旅先のミネソタ州の田舎町で一文無しとなり、浮浪罪であえなく投獄されてしまう。

同房の青年から謎の質札を託されたジョニーだったが、翌朝その青年は殺されていた。殺人容疑をかけられた二人は命からがら脱獄し、いつものニューヨークへと逃げ戻る。

やがて青年の正体が、時計業界の大富豪クイゼンベリー家の孫と判明。二人は、富豪が遺したという謎の秘宝「おしゃべり時計」を巡る、奇怪な事件に巻き込まれていく。

現れる怪人物たち、そして新たな殺人。ジョニーとサムは、次第に真相へと近づいていくのだった。

ユーモアミステリの金字塔シリーズ

都会の裏通りを、腹をすかせた探偵コンビが今日も走り回る。

フランク・グルーバーの『おしゃべり時計の秘密』は、そんな生活感たっぷりの探偵物語だ。

登場するのはジョニー・フレッチャーとサム・クラッグ。頭で勝負する細身のジョニーと、腕っぷし一本で生きる豪快なサム。この正反対なふたりが組むと、なぜか妙に呼吸が合い、事件はあらぬ方向へ転がっていく。

今回の事件は、ジョニーが受けた小さな恩義から始まる。懐も心も冷えきった状況で、舞い込んだのは殺人騒動。彼らの行く先では、口論やら殴り合いやら、舞台劇のような場面が次々と展開する。それでも笑いを交えながら突き進む様子は、まるでパルプ雑誌のページから飛び出してきたみたいだ。

そしてタイトルにもなっている「おしゃべり時計」。妙に耳に残るこの小道具は、単なる飾りではない。事件の核心にしっかりと関わり、絡み合った人間関係をほどく鍵となる。軽快な物語の中に、社会のざらつきや当時の不況の影がふっと差し込むあたりが、グルーバーの芸の細かさだ。

ジョニーとサムは決して立派な探偵じゃない。食い扶持を求めて走り回る姿は滑稽だが、その根っこには妙な誠実さがある。このバランスが、後の探偵バディものの原型になったのだろう。

知恵と腕、皮肉と忠義、笑いと真剣さ。その全部を抱え込んで、ふたりは今日も街を駆け抜ける。

事件が終わっても、またすぐに何かが起こりそうな予感がする。そう思わせてくれるのが、このシリーズのいいところだ。

モネの庭が仕掛けた、美しき罠── ミシェル・ビュッシ『黒い睡蓮』

クロード・モネが愛し「睡蓮」の連作を描いた、ノルマンディー地方のジヴェルニー村。

この美しい村で、眼科医ジェローム・モルヴァルが頭部を強打され殺害される事件が発生する。ポケットには、「11歳の誕生日おめでとう、ファネット」と書かれた睡蓮の絵葉書が残されていた。

捜査にあたるのは、パリから派遣されたローランス・セレナック警部とシルヴィオ・ベナヴィデス警部補。物語は、才能ある11歳の少女ファネット、美術教師ステファニー・デュパン、謎めいた老女という三人の女性の視点を通じて語られていく。

過去の秘密と現在の殺人事件が交錯し、三人の人生が不可避の形で絡み合っていく。

謎の迷宮に誘う、仏ルブラン賞・フロベール賞受賞作

ジヴェルニーの村には、花と水の楽園がある。モネの睡蓮が咲き誇る池と庭園だ。観光ガイドに載っていそうな光景の真ん中で、ミシェル・ビュッシの『黒い睡蓮』は、とんでもない謎を咲かせる。

物語を語るのは三人の女性。年老いた村人、情熱を秘めた若い教師、美術好きの旅人。それぞれの視界からこぼれる出来事や感情が、まるで異なる色の絵の具みたいに物語に混ざり、最初は柔らかな風景を描き出す。

しかし、その風景には隠し絵がある。少しずつ水面に濁りが広がるように、どこかがおかしいと感じる瞬間が増えてくる。刑事セレナックと教師ステファニーの距離が近づく場面も、ただ甘いだけではなく、何かの影が差しているように見える。

この小説がすごいのは、事件の真相やトリックだけじゃない。ビュッシが描くのは、人が抱える孤独や執着、それでも光をつかもうとする切なさだ。モネの睡蓮が光と影の境界を絶妙に漂うように、登場人物たちもまた、現実と幻想のあいだを揺れている。

そして終盤、物語の構図がくるりと反転する。視点の枠組みが崩れる瞬間、こちらの足元まで揺らぐような感覚に襲われる。完成したはずの絵を裏返したら、もう一枚の別の絵が隠されていた──そんな驚きだ。

読み終えたあと、あの池の睡蓮はもう観光ポスターのようには見えない。水面の奥に沈む何かを知ってしまったからだ。

美しいのに、なぜか胸を締めつける。

それが『黒い睡蓮』の魔法であり、罠なのだ。

70年越しの失踪事件が呼び覚ます、封じられた記憶── ケイト・モートン『湖畔荘』

ロンドン警視庁の若き刑事セイディ・スパロウは、誘拐事件の捜査中に問題を起こして謹慎処分となり、失意のままコーンウォールの祖父のもとへ身を寄せる。

ある日、森の中で偶然見つけた打ち捨てられた屋敷「湖畔荘(ローアネス)」で、70年前の未解決事件──エダヴェイン家の赤ん坊セオ失踪の謎を知る。

1933年の夏、生後11ヶ月のセオは忽然と姿を消し、事件は迷宮入りのままだった。セイディは自らのキャリアの危機と向き合いながら、この古い事件に強く惹かれ、独自に調査を始める。

過去と現在が交錯し、エダヴェイン家に秘められた長い悲劇と秘密が少しずつ浮かび上がっていく。

迷宮入りとなっていた70年前の乳児消失事件の謎

夏の夕暮れ、湖面に映る屋敷の影は、どこか息を潜めているように見える。ケイト・モートンの『湖畔荘』は、その影の奥に隠された、長い間触れられなかった出来事を掘り起こす物語だ。

舞台は湖畔に建つ大きな屋敷。1933年の夏、その家では華やかな祝宴が開かれていた。しかし、夜が更けた頃、家族の中心にいた赤ん坊が忽然と姿を消す。捜索は行われたものの、真相は闇の中に沈んだまま、時は過ぎていった。

70年後、現代の刑事サディが偶然この屋敷に辿り着く。彼女自身も過去に傷を抱えており、調べを進めるうちに、事件は彼女の心と不思議な形で響き合い始める。物語は、1933年の出来事と現代の捜査、二つの時間が交互に織り込まれながら進んでいく。

モートンの描く時間は、まるで層になった湖底の泥のようだ。過去と現在が混ざり合い、ふとしたきっかけで沈んでいた記憶が浮かび上がる。登場人物たちは皆、それぞれの選択や後悔を抱え、あの日の夏に縛られている。

この小説の面白さは、謎解きのスリルだけじゃない。家族の愛情や葛藤、言えなかった本音や許せなかった思いが、少しずつ形を変えて見えてくる。その過程で、事件は単なる失踪ではなく、人の心そのものを映し出す鏡になる。

最後にすべての糸が結び合わさる瞬間、これまで見えていた風景ががらりと変わる。あのときの言葉や仕草が、まったく別の意味を帯びて立ち上がるのだ。読み終えたあと、もう一度最初からたどり直したくなるのは、そのためだ。

『湖畔荘』は、家族の記憶と失われた時間をめぐる物語だ。

湖面に落ちる波紋のように、過去の出来事は形を変えながら今へと届く。

扉を開けば、70年前の夏が、また息を吹き返す。

信じることの危うさと快感── ピーター・スワンソン『そしてミランダを殺す』

実業家のテッド・シーヴァーソンは、出張のため訪れたロンドン・ヒースロー空港のバーで、フライトの遅延中に見知らぬ魅力的な女性リリー・キントナーと出会う。

杯を重ねるうち、テッドは酔った勢いで、妻ミランダが浮気していることを打ち明け、半ば冗談めかして「妻を殺したい」と口走ってしまう。

すると驚いたことに、リリーは冷静に「殺されて当然の人間もいる」と独自の殺人哲学を展開し、ミランダ殺害への協力を申し出るのだった。二人の間で具体的な殺人計画が練られ、決行の日が近づいていく。

しかし、その計画は次々と予想もしない方向へと転がり始め、新たな殺人や追跡劇へと発展していく。

この展開、予想できるはずがない

人の言葉とは、どこまで信じていいのだろう。

いや、もしかしたら「信じたい」という気持ちそのものが、すでに罠なのかもしれない。

ピーター・スワンソン『そしてミランダを殺す』は、その危うさをえぐる物語だ。空港での偶然の出会いから、軽いおしゃべりの延長で飛び出す完全犯罪の計画。ちょっとした他愛ない会話のようでいて、気づけばとんでもない方向に転がっていく。

ここで顔を出すのが、謎めいた美女リリー・キントナー。笑顔の奥に潜むのは、温かさじゃなく、研ぎ澄まされた冷酷さだ。

リリーの言葉は詩のようでいて刃物みたいだ。感情を切り捨てた論理に、知らぬ間に取り込まれてしまう。読み進めるうちに、「誰が仕掛ける側で誰が狙われてるのか」その境界線がどんどん曖昧になっていく。この感覚がたまらない。

物語は視点が切り替わるたび、さっきまでの事実をひっくり返す。まるで鏡張りの部屋に閉じ込められたみたいに、どの映像が本物なのか分からなくなる。サスペンスとしてのスリルだけじゃなく、「真実」とはなんだろう、という感覚まで揺さぶられるのだ。

リリーという存在は、単なる悪女でも、冷酷な殺人者でもない。社会の中で押し込めてきた衝動や正義感や残酷さを、代わりに形にして見せてくる「もうひとりの自分」みたいなものだ。その行動は合理的すぎて、だからこそこちらの倫理観を突き刺してくる。

結末に向かって物語は加速する。だけどその途中で見えてくるのは、スリルよりも人間の複雑さ。誰もが何かを隠し、何かを演じている。

何を信じるか、どこに目を向けるか。結局のところ、それは読む人自身の選択だ。

信じることは、救いにもなるし、破滅の始まりにもなる。

そして最後に、こう思う。

「真実とは語られたとおりのものではなく、信じたいと願う私たちの心がつくりあげた幻影にすぎないのではないか?」と。

甘美で残酷な推理の晩餐── クリスチアナ・ブランド『招かれざる客たちのビュッフェ』

英国の女流ミステリー作家クリスチアナ・ブランドが贈る、技巧と意外性に満ちた短編全16編を収めた作品集。

表題作的な位置づけの『ジェミニー・クリケット事件』では、ある青年が語る不可解な密室殺人──育ての親クリケット氏は、施錠された部屋で殺害され、死の直前に謎の電話を警察へ残していたという。

本書には、名探偵コックリル警部が登場する本格推理、ブラックユーモアあふれる皮肉な運命譚、そして読者の予想を鮮やかに裏切る結末まで、多彩な物語が収められている。

緻密なプロットと鋭い人間観察が光る、ブランドの魅力が凝縮された傑作集。

『ジェミニー・クリケット事件』の圧倒的な完成度

夜の深みが増すころ、そっと忍び寄る物語がある。

クリスチアナ・ブランド『招かれざる客たちのビュッフェ』は、まさにそんな気配をまとった短編集だ。軽妙な会話に油断していると、不穏な影がすっと忍び寄ってくる。

なかでも『ジェミニー・クリケット事件』は、ブランドの職人芸が光る傑作だ。密室殺人とダイイング・メッセージという古典ミステリの王道要素を押さえつつ、その解決は思わず笑みがこぼれるほど鮮やかである。

すべての情報はフェアに提示されているのに、こちらの視界は見事に誘導され、最後のひと言で世界が反転する。仕掛けが解き明かされたときのあの感覚は、まさに極上の推理マジックだ。

ブランドの筆は冷静で、時に意地悪なまでに鋭い。登場人物の中でも特に女性の描写には、しなやかな美しさと毒気が同居している。微笑みの奥に潜む感情、嫉妬や猜疑、孤独や愛が、事件の輪郭をより鮮明にしていく。そこには人間という存在の弱さと、ほんの少しの哀しみがにじむ。

この短編集の魅力は、謎解きの快感だけじゃない。解決の場面で突きつけられる人間の滑稽さや皮肉、その中にある救いのなさや可笑しみが、読後に不思議な温度を残す。

まるで夜中のビュッフェで、甘いケーキの横にひっそりと並んだスパイスの効いた一皿を味わうようだ。

ブランドは謎を解くだけの作家ではない。論理の迷宮の奥に、人間の本性を置いてくる。だからこそ、物語は事件の終わりで幕を閉じない。

最後のページを閉じても、その影は心の片隅でひそやかに動き続ける。

気がつけば、またブランドの食卓に招かれたくなっているのだ。

全員アリバイの孤島ミステリ── クリスチアナ・ブランド『はなれわざ』

スコットランドヤードのコックリル警部は、日常の喧騒を離れ、イタリアの陽光あふれる孤島ツアーに参加していた。だがその休暇は、ツアー客の一人が殺害されるという事件によって一変する。

容疑者は他のツアー客6人に絞られるが、全員に鉄壁のアリバイが存在していた。しかもそのアリバイの証人は、他ならぬコックリル警部自身だった。

外界と隔絶されたクローズド・サークル、そして科学捜査の届かない状況の中、警部は人間の心理と矛盾の糸をたぐりながら、巧妙に仕組まれた真相に迫っていく。

全員アリバイという究極の不可能犯罪

それはまさに、はなれわざ。

誰ひとりとして、手を下すことなどできなかったのに。

地中海に浮かぶ小さな島。陽に焼けた石造りの階段、波のきらめき、のどかな人々の足音。そんな穏やかな風景の中で、唐突に現れるのが、死だ。

しかもこの事件、誰も犯行できない。全員に鉄壁のアリバイがある。それを目撃していたのは、他でもない名探偵コックリル警部本人。それなのに、なぜひとりの命は奪われたのか。

クリスチアナ・ブランドは、この設定を「本当にやってしまう」。物理的にも時間的にもありえない殺人を、論理だけで突破する。アリバイ崩しの工程は、芸術作品のように精密だが、堅苦しさよりも驚きが勝つ。

舞台は、楽園の顔をした監獄だ。逃げ場もない場所で、人間同士の関係は濃縮され、感情の温度は急上昇する。日差しの影の中から、欲望や嫉妬、怨嗟が染み出してくる。ブランドは、それらを遠慮なくすくい取り、登場人物たちを生々しく描く。

そして、この物語の真ん中に立つのがコックリル警部だ。飄々とした態度で、ひとつずつアリバイの壁を崩していくが、万能のヒーローではない。人の愚かしさや苦しみを知るからこそ、彼の推理にはどこか温かみと切なさが混じる。冷たい論理の勝利というより、人を理解しようとする姿勢が光るのだ。

終盤、最後の一枚の覆いが剝がれた瞬間、これまで見えていた光景ががらりと形を変える。その仕掛けは、まさにタイトル通りの『はなれわざ』だ。技巧と人間ドラマが絡み合い、読後に思わず唸ること間違いなし。

ブランドはこの作品で、アリバイ崩しの極限とミステリの奥行きを同時に示した。

ここには、単なる事件解決以上の、人間という存在そのものをめぐる探求が息づいている。

ホテルの戸棚にいた女が、事件を揺らすとき── ピーター・アントニイ『衣裳戸棚の女』

英国サセックス州の田舎町に佇むホテル「ザ・チャーター」で、ある朝殺人事件が発生する。第一発見者は地元名士ヴェルティ氏。早朝、ホテルの2階で男がバルコニーを伝い隣室へ侵入する姿を目撃していた。

被害者は、多くの恨みを買っていた男マクスウェル。現場は密室状態で、使用済みの拳銃と共に、衣裳戸棚からは手足を縛られた若いウェイトレス・アリスが発見される。彼女は、覆面の男に脅され戸棚に閉じ込められたと証言。

多数の容疑者がホテルに滞在する中、事態は混迷を極める。古美術蒐集家にして素人探偵のヴェルティが、この奇怪な事件の真相に挑む。

ホテルという閉鎖空間で展開する古典的ミステリ

ホテル「ザ・チャーター」は、外の喧騒から切り離された不思議な箱庭だ。そこに集まった客たちは偶然を装っているが、実は全員が何らかの形で繋がっている。

そしてその夜、ひとりの男が死んだ。誰にも見られず、密室で。

殺された男は、あちこちで恨みを買っていた。だからこそ、彼の死は驚きよりも「やっぱりな」という空気で迎えられる。しかし、そうやって流されるほど真相は単純じゃない。

事件のカギを握るのは、戸棚に閉じ込められていたウェイトレスのアリス。彼女は目撃者でありながら、何かを語らずにいる気配がある。話していることよりも、飲み込んだ言葉のほうが重たく響く。何を見たのか、そして何を見せたのか? その食い違いが、この事件の芯にある。

探偵役は、刑事でも私立探偵でもない。古美術を集めるヴェルティという、ひと味違う人物だ。彼は証拠品の扱い方ひとつから人間の心の揺れを見抜くタイプで、物の陰影や人の沈黙に真実を見出す。まるで、古い絵の裏に隠された別の構図を見つける修復師みたいな手つきだ。

この物語の面白さは、密室のトリックよりも、「思い込み」を鮮やかにひっくり返すところにある。物理的な仕掛けに気を取られているうちに、心理のすき間からするりと真実が顔を出す。気づいたときには、戸棚の奥で眠っていた「もう一つの真実」を見せられているのだ。

「戦後最高の密室ミステリー」と呼ばれるだけあって、結末には驚きだけでなく、ほのかな切なさも残る。

誰かが黙る理由、そして嘘よりも真実を隠すという選択。その痛みが、最後まで胸に残る。

紳士たちの舌戦は、いつもテーブルの上で決着する── アイザック・アシモフ『黒後家蜘蛛の会1』

ニューヨーク・マンハッタンの高級レストラン「ミラノ」の個室で、月に一度、第3金曜の夜に開かれる秘密の晩餐会。それが「黒後家蜘蛛の会」である。

化学者、弁護士、画家、数学者、広告マン、暗号専門家といった職業の6人の紳士たちが、毎回ホスト役が連れてくるゲストの抱える謎に挑む。彼らは専門知識と論理を武器に議論を交わし、解決策を導こうとするが──。

最終的に真相を鮮やかに指摘するのは、寡黙に会話を聞いていた給仕のヘンリー・ジャクスン。日常に潜む謎を、ひねりのある対話とユーモアで解き明かす、アイザック・アシモフによる洒脱な推理短編集。

個性豊かな紳士たちが織りなすユーモラスな会話劇

扉が開くたびに、ユニークな男たちがぞろぞろ集まってくる。

ここは「黒後家蜘蛛の会」。

弁護士、作家、数学者、科学者、画家、暗号の専門家……肩書きも性格もバラバラな連中が、月に一度、同じテーブルを囲む夜のクラブだ。酒とつまみを手に、笑いと皮肉を行き来させながら、何やら「気になる出来事」を持ち寄ってくる。

扱うのは大事件じゃない。人間関係のスキマに転がる小さな謎や、記憶の食い違い、何気ない会話に潜む違和感。誰かが語り始め、他の誰かが突っ込み、別の誰かがさらに屁理屈で返す。そのやり取りが、知的な遊びと社交の絶妙なミックスになっていく。

そして、この場の一番の切れ者は、意外にも会員ではない。給仕のヘンリーだ。白手袋をはめ、水やワインを注ぎながら、彼は黙って全員の話を聞く。そして最後の最後に、核心をズバリ突くひと言を落とす。その瞬間、全員の口が一斉に止まる。あの痛快さといったら、やみつきになること間違いなしだ。

アシモフの筆は、理系頭の明晰さと、人間観察の温かみを両方持っている。会話が進むたび、推理の糸がするするとほどけ、気づけばテーブルの上には解答がぽんと置かれている。血も涙も飛び散らないのに、こんなにも面白い。

この本は、派手な謎解きよりも、人が集まって知恵をぶつけ合う面白さを味わう物語である。

椅子を引いて席につけば、もうあなたも「黒後家蜘蛛の会」の一員。

グラスを片手に、彼らの舌戦に耳を傾けてみてほしい。気づけば笑いながらうなずいているはずだ。

老いてますます盛んな名探偵たち── リチャード・オスマン『木曜殺人クラブ』

イングランド・ケント州の高級老人ホーム「クーパーズ・チェイス」では、元諜報員のエリザベスを中心に、看護師、精神科医、労働運動家という経歴を持つ高齢者4人が、「木曜殺人クラブ」を結成し、未解決事件の謎解きを楽しんでいた。

そんな中、ホームの敷地内で地元の悪徳不動産業者が殺害される事件が発生。彼らはこれを好機と見て、警察とは別に独自の捜査を開始する。元警部ペニーが残した事件ファイルを手がかりに、鋭い観察力と人生経験を武器に真相を追う4人。

やがて過去の因縁や人間関係が複雑に浮かび上がり、第二、第三の犠牲者が現れる中、事件は意外な展開を見せていく。

高齢者探偵団の魅力とユーモア、巧妙なプロットと意外な真相

イギリスの片田舎にある高齢者向けコミュニティ。その一角で、週に一度だけ集まる四人組がいる。

名前は「木曜殺人クラブ」。ティーカップを前に、過去の未解決事件を持ち寄って推理を楽しむのが恒例だ。ところが、のんびりした趣味の時間は、実際の殺人事件の発生で一変する。

元スパイ、元看護師、元精神科医、元労働活動家。経歴も性格もバラバラな面々だが、全員が人生経験という武器を隠し持っている。体力こそ若いころほどではないが、好奇心と胆力は健在だ。しかも、ちょっとやそっとの脅しでは退かない。むしろ「面白くなってきた」とばかりに首を突っ込む。

リチャード・オスマンのデビュー作『木曜殺人クラブ』は、そんな彼らの機転と人間味をたっぷり詰め込んだミステリだ。軽妙な会話の裏に、孤独や喪失の影がちらつく。

高齢化社会や不動産開発といった現実のテーマも、背景としてしっかり息づいている。それでいて、全体のトーンはどこか優しい。事件の陰惨さを飲み込みつつ、人を信じる気持ちを忘れない空気が流れている。

ミステリとしての完成度も申し分ない。伏線の置き方が絶妙で、何気ない場面が後半で効いてくる。真相は意外性たっぷりなのに、ちゃんと筋が通っているから納得できる。プロットの組み立てが巧みで、最後まで緩む場面がない。

この小説の魅力は、謎解きと同じくらい、登場人物たちと過ごす時間そのものにある。口の悪い冗談を言い合い、作戦を練り、紅茶を飲みながら事件の糸口を探す。その様子がなんとも愛おしい。

老いを「終わり」とせず、むしろ人生をより面白くする要素に変えてしまうたくましさに、思わず笑顔になる。

事件の結末にたどり着いたあとも、ふと彼らのことを思い出すだろう。もし近くにいたら、きっと仲間に入れてほしくなる。

『木曜殺人クラブ』は、そんな温かさとスリルを同時に味わえる物語だ。

湿地に咲いた野花のように── ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』

1969年、アメリカ南部ノースカロライナ州の海に近い湿地帯、バークリー・コーヴの町で、地元の裕福な家の青年チェイス・アンドリュースが、火の見櫓の下で死体となって発見される。

事故か、あるいは殺人か。住民たちの間では様々な憶測が飛び交い、やがてその疑いの目は、幼い頃から家族に次々と見捨てられ、たった一人で広大な湿地の中で外界との接触をほとんど持たずに生きてきた若い女性、キャサリン・ダニエル・クラーク、通称「湿地の少女」カイアに向けられた。

物語は、1952年のカイアの孤独な幼少期から始まる彼女の半生と、1969年から始まるチェイス・アンドリュースの死を巡る捜査という、二つの異なる時間軸が交互に描かれながら、やがて一つの地点へと収束していく。

ミステリー、恋愛、法廷劇が織りなす重層的な物語

ノースカロライナの湿地と聞くと、のどかで風光明媚なイメージかもしれないけれど、この物語ではそこがサバイバルの舞台だ。

ディーリア・オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』は、ミステリー、恋愛、法廷劇を全部ひとつの鍋に入れてグツグツ煮込んだような、濃いめの一作だ。

主人公のカイアは、幼いころに家族全員が家を去り、湿地に一人取り残される。学校にもほとんど行かず、魚を捕まえたり、貝殻を集めたり、鳥を観察したりして暮らしてきた。村の人からは距離を置かれ、あだ名まで付けられる始末。でも、湿地の生き物や風景の中で育った彼女は、誰よりも自然と呼吸が合っている。

そんなカイアの生活に、ある日事件が飛び込んでくる。地元の人気者で裕福な青年チェイスが死体で見つかり、なぜかカイアが容疑者扱いされるのだ。そこから物語は、過去と現在を行ったり来たりしながら、彼女の成長、出会い、恋、そして事件の核心へと進んでいく。

この本が面白いのは、単なる殺人事件の真相探しじゃないところだ。湿地の描写がとにかく細かくて、風の匂いや草の擦れる音まで頭の中で再生される。著者が自然科学者だからこそのリアルさで、背景が背景じゃなく、物語のもう一人の登場人物みたいに生きている。

そしてラスト。派手にドカンとくるわけじゃなく、「そういうことだったのか……」と背筋をひやっとさせる種明かしが待っている。しかもそれが、カイアという人物の輪郭を最後にグッと際立たせるのだ。

湿地の中でしなやかに咲き続けたカイアの姿は、ただの生存者じゃなく、ちゃんと自分の物語を生き抜いた人の姿だ。自然と人間の強さ、両方を見せつけられる一作である。

冷戦を揺らしたのは、紙とインクの物語だった── ラーラ・プレスコット『あの本は読まれているか』

1950年代、冷戦下のアメリカ。ロシア移民の娘イリーナ・ドロズドーヴァは、CIAにタイピストとして採用され、その語学力と冷静さを買われてスパイ訓練を受ける。

彼女に与えられた任務は、ソ連で発禁となった小説『ドクトル・ジバゴ』を秘密裏に流通させ、体制への静かな抵抗を促すという前代未聞の文化諜報作戦だった。

物語は、CIAで働くイリーナや指導役の女性エージェント・サリーといった西側の女性たちの視点と、ソ連で創作活動を続ける作家パステルナークと、彼を支える愛人オリガの視点が交錯しながら進む。

一冊の文学が武器となり、言葉が国家を揺るがす。歴史の陰で奔走した名もなき女性たちの信念と勇気、そしてその代償が壮大なスケールで描かれる。

本を武器にした冷戦下の諜報作戦という史実

冷戦まっただ中、世界が核の影に怯えていた頃。銃も爆弾も使わずに国境を越えた武器があった。それが、恋と信念を描いた小説『ドクトル・ジバゴ』だ。

ソ連国内では発禁。しかしその物語を外に出し、人々の手に届ければ、体制の亀裂にひびが入る。そう踏んだCIAが動く。しかも実行役に抜擢されたのは、表舞台から遠く離れた女性スタッフたち。タイプライターを打ち、暗号文書を運び、組織の大物たちが見向きもしない雑務を黙々とこなしてきた彼女たちだ。

プレスコットは、この「声なき女性たち」を物語の芯に置く。制服も勲章もない彼女たちの武器は、根気と観察眼、そして信念。任務の合間に交わされる会話や視線には、組織や社会に対する小さな反抗と誇りが滲む。

作戦はスパイ映画みたいな派手さとは無縁だ。細心の準備、地味なやり取り、そして緊張でこわばった指先。しかし、その一つひとつが政治の壁を超え、言葉を届けるための実弾になる。小説は翻訳され、密かに印刷され、教会や見本市や観光客の荷物を経由して、ついにソ連の人々の手へ渡る。

『ドクトル・ジバゴ』を手に取った瞬間、人々は何を思ったのか。抑圧された日常に差し込む一筋の光だったのか、それとも心の奥に眠っていた渇きを目覚めさせたのか。プレスコットは、その答えを押し付けず、登場人物たちの感情の断片で読者に感じ取らせる。

本は、ただの紙の束じゃない。思想を運び、時には政府をも揺るがす。武器になりうるし、救いにもなりうる。そしてそれを届けるのは、名もなき誰かだ。

この小説を読んでいると、物語を信じることが、どれだけの勇気と希望を生むのかが見えてくる。冷戦の史実を下敷きにしながら、そこにいるのは血の通った人間たち。笑い、迷い、恐れながらも、自分の仕事を全うする人たちだ。

最後まで読むと、ページの向こうからこんな声が聞こえてくる気がする。

言葉は檻を越える。

いつの時代も。

四人が語る真実は、すべて正しく、すべて間違っている── イーアン・ペアーズ『指差す標識の事例』

1663年、清教徒革命後の混乱を経て王政復古が成ったばかりのイングランド。政治と宗教の緊張が渦巻くオックスフォードで、ヴェネツィアから留学中の青年マルコ・ダ・コーラは、大学教師ロバート・グローヴ博士の毒殺事件に遭遇する。

逮捕されたのは、被害者に仕えていた貧しい雑役婦サラ・ブランディ。拷問の末に自白し、絞首刑に処されたことで事件は一件落着したかに見えた。

だが真相は、コーラをはじめ、異なる立場を持つ4人の語り手による手記を通じて、全く異なる姿を現していく。真実とは何か、語りはどこまで信じられるのか? 巧みに構成された歴史心理ミステリ。

四人の語り手、四つの真実が織りなす迷宮

オックスフォードの石畳で起きた毒殺事件を、四人の語り手がそれぞれ手記として残していく。

ところが、一人が語ったことを次の語り手があっさり否定し、さらに別の人物が別の形に描き直す。まるで屈折した鏡を何枚も重ねたように、同じ出来事が語り手によって別物になっていく。

面白いのは、四人全員が「信用できない」ということだ。自己弁護のために事実をいじる者、感情に飲み込まれて見たいものしか見ない者、そして悪意も善意もないまま事実をねじ曲げてしまう者。どれも嘘ではないが、どれも真実とは限らない。

だから、この物語では証拠探しよりも「言葉のほつれ探し」が大事になる。文章の端に漂う違和感、記述の中でふと消えるディテール、沈黙の間に入り込む空白。それらを拾い集めて並べてみると、確かに事件の輪郭が浮かび上がる……はずなのに、別の視点から見ればまた形が変わってしまう。

ペアーズが投げかけてくるのは、単なる犯人探しの遊びではない。

「真実とは、結局は誰のもの?」

「歴史とは、語る人間が違えば別物になるんじゃないか?」

記憶はあいまいで、記録は語り手の意図を避けられない。事実は固定されず、語る人と受け取る人の数だけバリエーションが生まれる。

終盤には一応の解決が訪れる。でも、それは安心感ではなく、むしろ新しい不安を呼び込むような着地だ。知ったはずの真実が、実は誰かの手によって整えられた風景かもしれないと気づかされるからだ。

『指差す標識の事例』は、パズルであると同時に、語りの仕組みそのものを楽しむ小説である。四人の声が頭の中で反響し続け、どれを信じればいいのか決められないまま、本を閉じても考え続けてしまう。

その混沌の中でこそ、「物語とは何か」を体感できる一作だ。

現実を書き換えるという罪と覚悟── エルザ・マルポ『念入りに殺された男』

フランス西部ナントで、小さなペンションを営むアレックスは、夫と二人の娘に囲まれ穏やかな日々を送っていた。

かつて小説家を夢見ながら挫折し、社会不安障害を抱えた過去を持つ彼女に、ある日、ゴンクール賞作家シャルル・ベリエが宿泊に訪れる。

憧れの大物との出会いに胸を高鳴らせたアレックスだったが、四十歳の誕生日の夜、ベリエは卑劣な本性を現し彼女を襲う。

必死の抵抗の末に彼を撲殺したアレックスは、正当防衛を主張しても人生は破滅すると悟り、夫にも秘密を隠してベリエの存在そのものを社会から抹消する計画に踏み出す。

平凡な主婦が仕掛ける大胆不敵な隠蔽工作

作家になる夢を諦め、ナントの片隅でペンションを営むアレックス・マルサンは、ごく普通の主婦だ。優しい夫と二人の娘に囲まれて、過去に傷を抱えながらも、穏やかな暮らしを送っていた。

そんな彼女のもとに、ある日やってきたのが、フランス文学界の頂点に立つ大作家・シャルル・ベリエ。彼は「お忍び」でペンションを訪れ、アレックスの人生は思わぬ方向へ転がり始める。誕生日の夜に起きた悲劇、それは、単なる事故だったのか、それとも……。

気づけばアレックスは、ベリエの死体を抱え、人生最大の選択を迫られていた。「殺してしまった」と言えば、すべてを失う。でも黙っていれば、自分の手で、彼をもう一度殺すことになる。社会から、そして記録から。

この作品は、事件の瞬間から始まる倒叙型サスペンスだ。だからこそ緊張感が凄まじい。バレるかもしれない、その一歩手前のギリギリを、アレックスと一緒に綱渡りするような感覚が続いていく。だけど怖いだけでは終わらない。何よりも興味深いのは、アレックスが作家になるというかつての夢を、別の形で叶えてしまう点にある。

彼女はベリエの失踪劇をプロットし、伏線を張り、周囲をだますための物語を作り上げていく。現実を小説のように書き換えることで、守りたかった日常を必死でつなぎとめようとするのだ。その姿が、切なくもあり、どこか背筋を冷やす。

誰もがふと想像することがある。「もし自分があの場にいたら、どうしただろう」。この小説は、その想像の少し先まで突き進んでいく。

人は、愛する者を守るために、どこまで冷酷になれるのか。

過去を封じ、記憶を捏造し、存在をまるごと編集することは、果たして赦されるのか。

『念入りに殺された男』は、罪と愛、現実と虚構のあいだを揺れながら進む、冷たくて、どこかあたたかい物語だ。

壊れた果実にも、まだ味は残っている── フィン・ベル『死んだレモン』

飲酒運転事故で下半身不随となったフィン・ベルは、すべてを失い、ニュージーランド南島の港町リヴァトンへ移住した。さらに人里離れた「最果ての密漁小屋」で、車椅子生活の中、孤独に人生の再起を図ろうとする。

物語は、海沿いの岩場で宙吊りになるという絶体絶命の危機から始まり、そこから5ヶ月前へと遡る。やがてフィンは、この地で26年前に少女が失踪した未解決事件を知り、真相を探り始める。

隣人ゾイル家の三兄弟に不穏な気配を感じた彼は、独自に調査を進めるが、次第にその執念は危険な領域へ。ついにはゾイル家の長男に命を狙われる展開へと発展していく。

絶望の淵から見える微かな光と、最果ての地で交錯する過去の謎

崖に宙吊り。しかも下半身は動かない。死ぬには絶好の状況で、フィン・ベルはなぜかまだ生きていた。

ニュージーランド最南端の町リヴァトン。そこからさらに人里を離れた「最果ての密漁小屋」に、フィンはこもっている。

飲酒運転の末に半身不随となり、人生がごっそり崩れ落ちた男だ。家族も、仕事も、歩くことさえも失って、残ったのは車椅子と自己嫌悪。そんな彼が選んだのが、何もかもから距離を置けるこの場所だった。

物語は、絶体絶命のあの崖から、少しだけ時間を巻き戻す。5ヶ月前、フィンがその地に来た理由、そして26年前の少女失踪事件と出会うまで。再出発どころか、日々を腐らせるだけだった男が、どうして未解決事件の真相に踏み込んでいくことになるのか。その過程が、驚くほど自然に描かれている。

この小説の面白さは、単なるスリラーじゃないところだ。崖や崖っぷちの人間たちを描きながら、それぞれの傷や孤独、生きる理由のなさすら、ちゃんと掬い上げてくれる。特にゾイル三兄弟の不穏さや、マオリの男・タイ・ランギの温かさにはグッとくるものがある。

フィンは自分を「死んだレモン」と呼ぶ。もう搾る汁もない、価値のない果実というわけだ。でもこの話を読んでいると、腐りかけのレモンにだって、まだ酸っぱさは残っているし、薬味くらいにはなるんじゃないかと思えてくる。

事件の真相は簡単じゃない。誰かが嘘をついているし、誰かは過去に縛られてる。そして何より、フィン自身がいちばん自分を許していない。でも、海の音と鳥の声しか聞こえない場所で、彼は少しずつ何かを取り戻していく。

走れなくても、歩けなくても、心がもう一度前に進もうとする。そういう話だ。

『死んだレモン』はミステリーだけど、それ以上に人間ドラマで、どこか人生の応援歌みたいな力を持っている。

酸っぱくて、苦くて、でも悪くない味がする。

恐怖は、今日もどこかで目覚めている── スティーヴン・キング『ミスターメルセデス』

早朝の市民ホール前。職を求め集まった人々の列に、1台のメルセデスベンツが猛スピードで突入し、多数の死傷者を出す凄惨な事件が発生。犯人は逃走し、メディアはその冷酷さから「メルセデス・キラー」と名付けた。事件は未解決のまま1年が過ぎる。

元刑事ビル・ホッジズは、退職後に生きがいを失い、自堕落な日々を送っていた。だがある日、「メルセデス・キラー」を名乗る人物から届いた挑発的な手紙が、彼の刑事魂に再び火をつける。

バッジも権限も失ったホッジズは、ひとり犯人を追う決意を固める。狂気に満ちた殺人者と、すべてを取り戻そうとする男の対決が始まる。

退職刑事の執念 vs 歪んだ殺人鬼の狂気―キングが描く息詰まる攻防戦

未明の市民ホール前に、突然一台のメルセデスが突っ込んできた。

行列をなぎ倒し、命を奪い、現場からは忽然と姿を消す。冷酷で不条理な犯行は、犯人不明のまま一年が経過し、「メルセデス・キラー」という仰々しいあだ名だけが街に残された。

スティーヴン・キングの『ミスター・メルセデス』は、その未解決事件の先を描く探偵小説だ。主人公は退職刑事のビル・ホッジズ。現役時代に犯人を捕まえられず、今は酒とテレビに沈み込むだけの毎日を送っていた。

だがそんな彼のもとに、事件の犯人を名乗る人物から一通の手紙が届く。中身は、挑発と侮辱と、自殺を煽るような言葉のオンパレード。燃えかすになっていた刑事魂が、ここで一気に再着火する。

メルセデスで人を殺した若者、ブレイディ・ハーツフィールドは、表向きは電器屋の冴えない青年。でもその内面は、冷笑と歪みでできた暗黒の迷宮である。この物語がゾッとするのは、幽霊も悪魔も出てこないからだ。出てくるのは、どこにでもいそうな「人間の顔をした怪物」だけ。

キングはここで、ホラー作家の看板をあえて横に置き、現実に潜む恐怖にスポットを当てる。しかも、それを追うのがバッジのない元刑事。助けてくれるのは、隣に住む賢い高校生ジェロームと、心に爆弾を抱えたホリーという女性。このチームが、意外にも名コンビになるのが面白い。

物語が進むにつれ、ビルたちはブレイディの新たな犯行計画を知る。それを止めるためには、もう一度生きる覚悟を決めなくてはいけない。

この小説の見どころは、狂気の側と、それに立ち向かう側が、同じくらい人間くさいところにある。どちらも、孤独と絶望を抱えていて、どちらも、何かを壊すか、守るかで、自分を証明しようとしている。

『ミスター・メルセデス』は、ただのサスペンスじゃない。再生の物語であり、希望と絶望が真っ向からぶつかり合う一幕だ。

キングの次なる恐怖は、血の臭いよりも、人の内側に棲みつく狂気だったのだ。

やられた。完全にやられた。

笑うのは誰か。死体か、街か、それとも── ノックス・ジョセフ『笑う死体』

雨の降りしきる深夜のマンチェスター、休業中のホテルで身元不明の男の死体が発見される。指紋は丁寧に切除され、顔には不気味なまでの満面の笑み。現場には謎の文字が記された紙片も残されていた──通称「笑う男(スマイリー)」事件の始まりである。

捜査を命じられたのは、過去の薬物使用で停職処分を受けた堕落刑事エイダン・ウェイツ。年上の相棒サティと共に捜査に乗り出すが、事件の背後には街の暗部に潜む狂気と腐敗が渦巻いていた。

やがてエイダンの封じ込めていた過去も浮かび上がり、彼自身を深く蝕んでいく。複雑に歪んだ事件と内なる闇が交錯する中、真相はマンチェスターのさらに深い闇へと導いていく。

闇に嗤う死体と堕落刑事の苦闘

マンチェスターの雨が止まない夜、廃業中のホテルで一体の死体が見つかる。顔には不気味なほど完璧な笑み。指紋は切り取られ、手元には謎の文字列が書かれた紙切れ。

この異様な事件を追うのが、マンチェスター市警の刑事エイダン・ウェイツ。彼は典型的な「問題ありの刑事」だ。薬物スキャンダルで停職処分、心には消えない傷。ヒーローにはなれないが、だからこそ闇に寄り添える男でもある。

物語は、ひとつの死から始まる。しかしそこには、都市の裏側で積み上がった「何か」の気配が濃厚に漂っていた。金、暴力、権力、依存、後悔。すべてがこの「笑う死体」と見えない糸でつながっている。

相棒は、年配で無口な刑事サティ。バディものとしての味も効いていて、ウェイツの荒んだ視点にほどよく緩急をつけてくれる存在だ。だが、本作の肝はそこじゃない。何より強烈なのは、都市そのものが一つの登場人物のように息をしているところだ。

このマンチェスターは、きれいごとじゃ語れない街だ。表面をなぞるだけじゃ見えないヒビが、足元にも頭上にも広がっている。事件を追ううちに、エイダンは自分の過去とも向き合わされ、ひたすら出口のないトンネルを進んでいくことになる。

それでも読む手が止まらないのは、ウェイツがただのダメ刑事ではないからだ。破れて、濁って、それでも正気をかろうじて繋ぎ止めようとする、その姿勢が切実なのだ。

『笑う死体』は、ハードボイルドでもなく、単なるスリラーでもなく、「都市の闇に引きずり込まれた男が、それでも真実を掴もうとする」物語だ。

どこか壊れた人間たちが、それでも生きようとする気配が、ページのすみずみに染み込んでいる。

結末にたどり着いても、すっきりはしない。でもそれでいい。

世の中には、笑って死ねるほど美しい死も、誰かの正義で片づけられる事件も、そう簡単に転がってはいないのだから。

美しき狂気が仕掛けた、七つの不可能── ポール・アルテ『殺人七不思議』

物語の幕開けを飾るのは二つの不可能犯罪。ひとつは出入り不可能な灯台の密室で発見された焼死体、もうひとつは白昼の虚空から突如現れた矢に射抜かれた貴族の死だった。いずれにも犯人から挑戦状が届き、世間を騒がせる。

やがて浮上したのは、美貌の令嬢を巡り対立する資産家の息子と若き画家。噂によれば令嬢は「もし本当に私を愛しているのなら、それを証明するために人を殺して見せてちょうだい。それも、世界を驚嘆させるような美しい連続殺人を」と唆したという。

名探偵オーウェン・バーンズと友人アキレス・ストックは、この殺人七不思議と呼ばれる前代未聞の連続不可能犯罪に挑む。恋と狂気に彩られた奇想天外な事件の真相とは。

不可能犯罪の万華鏡! 知の挑戦が生んだ「殺人七不思議」の謎

焼け焦げた灯台の密室に、変わり果てた男の死体。

空っぽの青空から、突然降ってきた一本の矢。

理屈がまったく通じないふたつの事件が、物語の冒頭から全開でぶつかってくる。それも、ただの奇妙な殺人じゃない。警察に送りつけられた挑戦状つき。まるでトリック自慢選手権でも始まったかのような展開だ。

ポール・アルテの『殺人七不思議』は、不可能犯罪の詰め合わせ。しかもただの詰め合わせじゃなく、「芸術としての殺人」という倒錯したテーマを軸に、驚きと論理がめいっぱい詰め込まれている。

すべての始まりは、ひとりの令嬢が放ったとされるとんでもないセリフ。

「私を本当に愛してるなら、人を殺して証明して。世界を驚かせるような、美しい方法で」

冗談かと思いきや、その言葉に本気で応えようとした男たちが出てくるから恐ろしい。

事件を追うのは、知性と優雅さが武器の名探偵オーウェン・バーンズと、語り手アキレス・ストックの名コンビだ。バーンズの推理は、派手さはないがとにかくキレがある。どんなに超常的に見えるトリックも、「それにはちゃんと理由がある」とクールにひもといていく。

本作の面白さは、七不思議というネーミングに違わぬ多様性にある。密室、消失、衆人環視の殺人、時間トリック、どれを取っても濃度が高い。しかもそれが単発じゃなく連続で来るのだから、読み応えも申し分ない。

しかも、ただのパズル小説では終わらない。事件の裏には、愛と狂気、美と暴力、理性と執着といった、ややこしくて厄介な感情のグラデーションが潜んでいる。美しい連続殺人なんて言葉が成立すること自体が、すでに狂気の始まりだ。

『殺人七不思議』は、不可能犯罪という古典的な枠組みに、詩的で残酷な美学をまとわせたような作品だ。

七つのトリックを解いたあと、残るのは「頭のよさ」と「人間の闇」の両方に触れた感覚。

それが癖になるかどうかはともかく、間違いなく記憶に残るタイプのミステリであることは保証する。

まぼろしと現実の狭間で── ポール・アルテ『あやかしの裏通り』

ロンドンの霧深い街角に、噂だけが囁かれる不思議な空間。神出鬼没の「あやかしの裏通り」があった。ある日、外交官ラルフ・ティアニーが名探偵オーウェン・バーンズのもとを訪れ、そこで奇怪な殺人事件を目撃したと訴える。

バーンズは、友人で語り手のアキレス・ストックと共に調査を開始。やがて、過去にも同じ裏通りで不可解な体験をした者たちの存在が浮かび上がり、謎はさらに深まっていく。

霧と幻影に包まれた裏通りで、本当に起きた殺人とは何だったのか。そして、場所そのものの正体とは。幻想と論理が交錯する怪異譚ミステリ。

名探偵バーンズが挑む、時空を超えた裏通りの謎

ロンドンの霧が濃くなるとき、人々の記憶からも地図からも抜け落ちた裏通りが姿を現す。それが「あやかしの裏通り」だ。

誰かが言った。あの道は生きていて、霧と共に現れては消えるのだと。そこには時折、説明のつかない出来事が起こる。ときに、殺人事件すらも。

ポール・アルテ『あやかしの裏通り』は、不可能犯罪と幻想が混ざり合う特別なミステリだ。

舞台はロンドン。深夜、外交官ティアニーが名探偵オーウェン・バーンズの元を訪れる。彼は「あやかしの裏通り」で殺人現場を目撃したと言い、怯えながら助けを求めてくる。

こんな曖昧な話、普通の探偵なら笑って終わるかもしれない。でもバーンズは違う。彼は友人アキレス・ストックと共に、その存在するかどうかもわからない通りの調査に乗り出す。

物語が進むにつれて、過去にも似たような目撃談や奇妙な失踪事件があったことが明らかになる。読んでいるこちらも、「それは本当に心霊現象なんじゃないのか……?」と半信半疑になるが、そこはアルテ作品。最後にはしっかりとした論理の糸が張られていて、ちゃんと現実に引き戻される。

この小説の魅力は、ミステリとしてのトリックと、幻想小説のムードが絶妙に混ざっているところにある。いかにも都市伝説っぽい雰囲気なのに、その裏には人間の欲望や恐怖、過去の罪が複雑に絡み合っている。幽霊より怖いのは、結局いつだって人間なのだ。

バーンズは冷静で知的。ストックはちょっと感情寄り。その対比もいいアクセントになっていて、二人のやり取りが物語の空気を引き締めてくれる。

しかも終盤、あの裏通りの正体が明かされたとき、なるほどそう来たか……と唸らされる仕掛けが待っている。

『あやかしの裏通り』は、ミステリとしてもしっかり面白い。でもそれだけじゃない。「場所」という概念の不気味さ、人が見たいものだけを見てしまう心理のトリック、そういう曖昧なものへの眼差しがにじんでいる。

もしかしたら、あなただって、知らないうちにその裏通りを通り抜けたことがあるかもしれない。

そんな気配を残して、霧は今日も、ロンドンの街角を彷徨っている。

偽物の名探偵に与えられた3時間── クリス・マクジョージ『名探偵の密室』

かつて少年探偵として名を馳せ、現在はリアリティ番組のタレントと化したモーガン・シェパード。南仏でのバカンスから一転、彼は見知らぬロンドンのホテルの一室で、5人の男女と共にベッドに手錠で繋がれた状態で目を覚ます。

バスルームには惨殺死体、そしてテレビ画面には馬の被り物をした謎の人物。彼は告げる。「3時間以内に犯人を見つけ出せ。でなければこのホテルは爆破される」と。

記憶は曖昧、名探偵の勘も鈍った今、モーガンは生き残りと名誉を賭けて密室の謎に挑む。限られた時間、限られた容疑者、極限状態で繰り広げられる命懸けの推理ゲーム。果たして「偽りの名探偵」は、真実にたどり着けるのか?

密室の悪夢と偽りの名探偵―3時間の生死を賭けた推理ゲーム

目を覚ますと、知らないホテルのベッド。

手錠でつながれた男女5人、バスルームには血まみれの死体。そこへ現れたのは、馬のマスクをかぶった謎の男。

「3時間以内に犯人を見つけなければ、全員まとめて吹き飛ばす」

ゲーム開始の合図である。

クリス・マクジョージ『名探偵の密室』は、タイムリミットつき密室殺人という王道にして極限のシチュエーションを、これでもかとスリリングに仕上げた一作だ。

主人公モーガン・シェパードは、かつて「天才少年探偵」として脚光を浴びたが、今はリアリティ番組で過去の栄光を食いつなぐだけの落ち目の男。酒と薬に溺れ、自分自身の記憶すらおぼつかない。そんな彼が、突如として命がけの密室推理ショーに放り込まれる。

この物語が面白いのは、ただの密室殺人ではないという点だ。モーガンは探偵として推理するだけでなく、同時に「自分が本当に探偵だったのか」を問われ続ける。少年時代の名声は本物だったのか? それともテレビが作った虚像だったのか? この部屋に閉じ込められたのは、死体だけじゃない。彼自身の過去と嘘も、同じように鍵をかけられている。

しかも周囲の5人もクセ者揃い。誰もが何かを隠していて、誰もが怪しい。協力か、裏切りか、罠か、救いか。その判断ひとつで、生死が分かれる。トリックも人物造形も、疑いのベクトルが次々と揺れ動き、息をつく暇もない。

「名探偵」という肩書が、むしろ足かせになる。もし推理を間違えれば、誰かが死ぬ。だが推理しなければ、自分たちが死ぬ。そんな冷酷な舞台で、モーガンは何を信じ、どこまで進めるのか。

『名探偵の密室』は、古典的な装置である密室に、現代のリアリティと皮肉を持ち込んだ、ハイブリッドなエンタメミステリだ。派手で不穏で、それでいて、探偵という存在の脆さと可能性を描き切っている。

終盤には、探偵小説そのものへのメタな眼差しすら差し込んでくる。

名探偵とは、事件を解決する者なのか、それとも誰かの絶望の演出家なのか。

その問いが、3時間のカウントダウンと共に響いてくる。

逆回転する真実、止まらない執念── アルネ・ダール『時計仕掛けの歪んだ罠』

舞台はスウェーデン。15歳の少女が3人連続して失踪するという不可解な事件が発生。ストックホルム警察のベテラン刑事サム・ベリエルは、手がかりのない捜査に焦燥を募らせながらも、直感的にこれが巧妙に仕組まれた連続殺人事件だと確信する。

慎重姿勢を崩さない上層部に反し、ベリエルは執念の独自捜査を続ける。やがて、現場の写真に毎回写り込んでいる謎の女の存在に気づいた彼は、彼女への事情聴取に踏み切る。

そこから始まるのは、予断を許さぬ尋問劇。真実と虚偽が入り混じる心理戦の果てに、物語は衝撃の真相へと突き進んでいく。

スウェーデン発、予測不可能な逆転サスペンス

始まりからして、なんだかおかしい。

「それってもう結末じゃない?」みたいな場面が唐突に出てくる。でも説明は何もない。なぜそうなったのかは、これから遡っていくことになる。

スウェーデンで、15歳の少女が3人連続して姿を消した。現場に急行しても、何も残っていない。遺留品も、目撃者の決定打もなし。ストックホルム警察のベテラン刑事サム・ベリエルは、手応えのなさに苛立ちながらも、これはただの失踪じゃないと直感する。

きっちり計画された連続殺人。そうとしか思えない。でも、上は慎重姿勢を崩さない。ベリエルはひとり、執念で捜査を続ける。

この小説、時間の流れがおかしい。ふつうの警察ものみたいに、時系列で事件を追っていく感じじゃない。物語はどんどん過去に向かって逆走していく。最初は混乱するかもしれないが、それが不思議とハマっていく。バラバラだった情報が、少しずつ形になっていくあの感覚がたまらない。

キーパーソンになるのは、とある現場写真に何度も写り込んでいた謎の女。ベリエルは彼女の過去を洗い、本人と対峙する。事情聴取のシーンはとにかく濃い。沈黙とズレた言葉の応酬に、妙な緊張が走る。本当のことを言っているのか、それとも全部が演技なのか。誰も本音を見せないからこそ、余計に引き込まれる。

ベリエルという男もクセがある。正義感はあるけど、融通は効かない。現場で感じたことを信じて動くタイプで、合理性とか上司の顔色とか、あまり気にしない。そのぶん危なっかしいが、妙に憎めない。

物語が進むほどに、バラバラだった出来事が一本の線になっていく。この構成がうまい。視点が切り替わり、時間も入れ替わり、まるで迷路の中を歩いてるような感覚にさせられる。でも、最後にはちゃんと出口がある。その瞬間が最高だ。

『時計仕掛けの歪んだ罠』は、ただの誘拐事件では終わらない。

これは人の内側──記憶、動機、執着、そういったややこしいものを相手にした捜査の物語だ。

壊れかけた時計の針が、ようやく意味を持つ瞬間を、ぜひ見届けてほしい。

七つの人格と無限ループの館── スチュアート・タートン『イヴリン嬢は七回殺される』

エイデン・ビショップは記憶を失った状態で目を覚まし、気づけばイギリスの奥地にある古びた屋敷「ブラックヒース館」にいた。そこでは仮面舞踏会が開かれており、令嬢イヴリン・ハードカースルがその夜、殺害される運命にあるという。

仮面の怪人に告げられた脱出条件は、8日間で事件の真相を突き止めること。ただし同じ一日を8回繰り返し、そのたびに異なる招待客の体を借りて過ごすという過酷なルールが課されていた。

異なる視点と記憶を繋ぎ合わせながら、エイデンは真実に迫っていく。しかし館内には協力者のほかに、従僕と呼ばれる殺人鬼も潜んでいた。タイムループと肉体転移の迷宮の中で、彼は事件の真相と脱出の鍵を掴めるのか。

英国発、超絶技巧のSF本格ミステリ

気づけば、霧に包まれた英国の屋敷。記憶はない。名前すら思い出せない。

でも、どうやらこの日、この場所でイヴリン嬢という令嬢が殺されるらしい。そしてそれを止めなければ、ここから出られない。そう告げられる。

しかも、やり直しは8回。ただし条件つきで。新しい1日が始まるたび、主人公エイデン・ビショップの意識は、この屋敷にいる誰かの体に入り込む。老いた医師、若い貴族、太った召使、気弱な青年……それぞれの身体と視点を通じて、彼は何度もイヴリンの死を見せられる。

スチュアート・タートンの『イヴリン嬢は七回殺される』は、名探偵とタイムループとSFがひとつの屋敷に閉じ込められたような、めちゃくちゃ濃い仕掛け小説だ。

基本のルールはシンプル。「犯人を見つけろ」。でも、そう簡単にはいかない。時間は巻き戻るが記憶は薄れ、他人の身体は思うように動かず、そして何より館の中に潜む従僕と呼ばれる存在が、エイデンの行動を執拗に妨害してくる。

この小説は、まるで3Dチェスみたいだ。1人の探偵じゃなく、7人の肉体。1回の捜査じゃなく、8回の同じ日。それぞれの立場で得られる情報はバラバラで、信頼できるかどうかも怪しい。それでもエイデンは、少しずつ全体像を掴もうとする。誰が嘘をついていて、誰が何を隠しているのか。パズルのピースはそろっている。でも、揃う順番が最悪にややこしい。

この作品の魅力は、構造の妙だけじゃない。追い詰められながらもあきらめない主人公、仮面の奥で何かを抱える登場人物たち、そして何より時間というルールの中でどうやって真実に近づくかというゲーム性。

エイデンがこの地獄のループの中で問われるのは、「誰がイヴリンを殺したか」だけじゃない。「自分は誰なのか」「なぜここにいるのか」という、もっと根っこにある問題だ。

『イヴリン嬢は七回殺される』は、どこを取っても複雑で入り組んでいる。でも、ちゃんと最後にはすべてがつながる。そしてそれは、真相を知るというより、視界がひらける瞬間に近い。

ミステリとしてもSFとしても破格。

何かを見破る快感だけじゃなく、自分の中の何かを試されるような、不思議な読後感が残る。

雪がすべてを覆っても、真実までは消せなかった── アレン・エスケンス『償いの雪が降る』

ミネソタ州立大学に通うジョー・タルバートは、アルコール依存症の母と自閉症の弟を抱え、苦学の日々を送っていた。ある日、大学の課題で誰かの伝記を作るよう求められた彼は、近隣の介護施設を訪ね、末期癌の元服役囚カール・アイヴァーソンを紹介される。

カールは30年前、14歳の少女を暴行・殺害した罪で有罪となり、長年服役していた。だが、彼が語り始めた「臨終の告白」に触れたジョーは、事件に不審な点を見つけ、やがてカールの無実を信じ始める。

隣人ライラの協力を得て、30年前の雪に埋もれた事件の真相を追い始めたジョー。しかし、過去に踏み込むことで、彼自身も思いがけない危険に巻き込まれていく。

雪に埋もれた30年前の真実を追え

人生のどん底みたいなところから始まる物語がある。

大学生のジョー・タルバートはまさにそんな場所にいた。ミネソタの寒い冬、酒浸りの母親、自閉症の弟、頼れる大人なんてひとりもいない。バイトで食いつなぎながら、大学にも通っていた。

そんな彼に課された課題は、「誰かの伝記を書くこと」。家族はダメ、知り合いもいない。だから彼は介護施設に向かい、末期がんの元囚人カール・アイヴァーソンと出会う。

30年前に少女を殺したとされる男。普通なら敬遠したくなる相手だ。でもジョーは、その語り口に引っかかりを感じた。何かが変だ。話が噛み合わない。証拠の整合性もおかしい。

そこからは、雪の中をかき分けるような調査が始まる。ジョーには警察バッジもなければ探偵の経験もない。あるのは疑問と、やるしかないという気持ちだけ。隣にいるのは頭の切れる女子大生ライラ。彼女の存在がなかったら、この話は途中で終わっていたかもしれない。

この物語は、いわゆる冤罪ミステリの枠にも収まるが、それだけじゃない。ジョー自身が、誰にも助けてもらえなかった人生の中で、誰かを救おうとする物語でもある。真実を見つけるという行為が、彼にとっての「自分自身を拾い直す」ことにもなっている。

登場人物はみんな、何かしら欠けている。カールは過去に縛られ、ジョーは家庭に押し潰されそうで、ライラもまた別の傷を抱えている。それでも、彼らは雪の中で歩き続ける。誰かのせいにせず、自分の足で。

物語のテンポは淡々としているけど、地面の下ではずっと感情がうごめいている。怒りや悔しさ、後悔、そしてほんの少しの希望。それらが交差するなかで、ジョーは「正しいことをする」というシンプルな決断に向かっていく。

『償いの雪が降る』は、過去と向き合うことの苦しさと、それでも手を伸ばす強さを描いた作品だ。

雪は降り積もる。でもその下に埋まっていた真実は、確かにそこにあった。

死んだのは悪女か、それともただの人間か── ネレ・ノイハウス『悪女は自殺しない』

2005年8月、ドイツ・タウヌス地方。自然豊かな地で、橋から転落した女性の遺体が発見される。

警察に復帰したばかりの刑事ピア・キルヒホフは、上司ボーデンシュタインとともに現場へ急行。当初は自殺と見られたが、ピアの直感と法医学的所見により、毒物による殺人の疑いが浮上する。

被害者はイザベル・ケルクナー。高級乗馬クラブの常連で、その傲慢な性格から、夫である獣医や周囲の人々とトラブルを抱えていた。「誰からも好かれていなかった女」の死に、捜査線上には多くの容疑者が浮かび上がる。

巧妙に偽装された犯行の裏に潜むのは、嫉妬、復讐、あるいは愛情か。真相を追う捜査は、次第にタウヌスの静けさを揺るがしていく。

嫌われ女の死に隠された棘

ドイツの田舎町に、女がひとり落ちた。橋の上から転落した──とされるその死は、最初は自殺で片づけられそうになる。

でも、現場にいたのがピア・キルヒホフだったのが運の尽きだ。鋭い目と粘り強さで、彼女は「これは何か変だ」と感じとる。

そして、案の定、出てくるわ出てくるわ、怪しすぎる事実の数々。死因は毒。しかも動物の安楽死に使うやつ。転落は、あくまでカモフラージュ。つまり、これは殺人だ。

被害者はイザベル・ケルナー。派手で傲慢で、周囲からはめちゃくちゃ嫌われていた女だ。夫は獣医。仕事先の乗馬クラブでもトラブルだらけ。関係者は多いが、どいつもこいつも彼女の悪口しか言わない。まるで「誰でも殺したかったんじゃないか?」と思えるほどだ。

そんな空気のなか、ピアは冷静な上司オリヴァー・フォン・ボーデンシュタインと組んで捜査にあたる。ふたりの関係は、まだぎこちない。でも、お互いのやり方を探りながら、だんだん息が合ってくる。このあたり、シリーズのはじまりの物語としても大事なポイントだ。

この事件、地味なミステリに見えて、実はけっこう後を引く。人間の感情って、こうも複雑で面倒くさいのか、としみじみ思う。誰もが何かを抱え、誰もが本音を語らず、そしてときには沈黙こそが暴力になる。

『悪女は自殺しない』というタイトルの通り、この物語は女が死ぬという事実を起点に、社会の中で何が彼女を孤独にしたのかを問いかけてくる。

悪かったのは彼女か? それとも彼女を嫌った世界のほうか?

ネレ・ノイハウスは、冷たく突き放すわけでも、感傷に走るわけでもない筆致で、登場人物たちの日常や感情をていねいに描く。だからこそ、事件の真相が見えたとき、ただの犯人探しでは終わらない重みが残るのだ。

ピアやオリヴァーのように、誰かの声にちゃんと耳を傾ける。それがどれだけ難しく、でも尊いことか。本作はそんなことを、そっと教えてくれる。

派手な仕掛けはない。でも、心のどこかに残る冷たい棘のようなミステリだ。

「658」は、なぜ読まれたのか?── ジョン・ヴァードン『数字を一つ思い浮かべろ』

ニューヨーク市警を早期退職した元刑事デイヴ・ガーニーは、妻と共に山間の地で隠居生活を送っていた。だがある日、大学時代の旧友メレリーから届いた一通の相談が、その平穏を破る。

「千までの数字を一つ思い浮かべろ」

そう記された脅迫状と共に、彼が心に思い浮かべた「658」という数字が、まるで読心術のように別封筒に記されていたというのだ。

不安を募らせるメレリーだったが、間もなく自宅で頭を撃ち抜かれて殺される。雪に覆われた現場には、途中で消えた足跡と不可解な痕跡。そして同様の手口による連続殺人が次々と発生する。

警察を嘲るかのような挑戦状。数字、詩、消えた足跡。奇術めいた謎に満ちた事件の背後に潜む動機を追い、かつての名刑事ガーニーが再び推理の舞台へと立ち上がる。

心を掴む「数字当て」と巧妙に仕掛けられた不可能犯罪

「千までの中から、好きな数字をひとつ思い浮かべろ」

そんな奇妙なフレーズから始まった手紙の中には、自分が心に浮かべたその数字が、ぴたりと書かれていた。しかも封筒の中に、あらかじめ。

ジョン・ヴァードンの『数字を一つ思い浮かべろ』は、そんな不穏な読み当てから始まる。隠居生活を送っていた元刑事デイヴ・ガーニーの元に、大学時代の旧友から「おかしな脅迫状が来た」と相談が舞い込む。で、案の定その数日後、友人は殺されてしまう。

被害者のまわりに足跡はない。密室で銃殺、雪の上は真っさら。警察はお手上げムードの中、元刑事の血がふつふつと沸きはじめる。

ガーニーは、あくまでただの協力者という体裁で動き出すけど、そもそも彼の中にある“なぜ”を放っておけない性分が暴れだす。謎が謎を呼び、足跡は消え、数字は読み当てられ、被害者は次々に増えていく。まるでマジックのような犯罪の数々。でも、そこにあるのはちゃんとした理屈。決して超常ではなく、計算された仕掛けだ。

ガーニーは地元警察に渋い顔をされながらも、推理と観察で真相に近づいていく。少しずつ点が線になり、バラバラだった出来事がピタッと噛み合っていくときの気持ちよさは、まさにこの作品の醍醐味である。

ただの数字当てに見えた始まりは、犯人からの宣戦布告でもあったわけだ。相手は、自分の知能と仕掛けで他人を操ろうとするタイプ。警察なんて目じゃないとばかりに嘲笑してくる。そんな挑戦を、ガーニーは受けて立つ。

この物語が面白いのは、トリックの派手さ以上に、人の心を深く覗いていくところだ。被害者の過去、犯人の執念、ガーニーの葛藤。すべてが一本の線でつながったときに見える景色は、単なる事件の解決以上のものを描き出している。

終盤、謎がすべて明かされる場面では、何気なく読み飛ばしたあのセリフや細かい描写が、しっかり伏線だったことに気づかされる。そうして浮かび上がるのは、数字の向こうに潜んでいた、人間の思惑と悲しみと狂気。

そう、この作品が問いかけてくるのは、ただの殺人じゃない。「なぜ、そんなことをしたのか」という、もっと根の深い部分だ。

犯人は確かに計算ずく。でもその奥にあった感情は、きっと誰の中にもあるかもしれない。

それを見抜けるかどうか。

そういった意味でこの物語は、かなり底が深い。

名探偵とバスタブの不法侵入者── ドロシー・L・セイヤーズ『誰の死体?』

ロンドンのアパートの浴室で、全裸に金縁の鼻眼鏡だけを身につけた男の死体が発見される。住人の建築家シップリー氏には全く心当たりがなく、警察も死体の身元を特定できずにいた。

同じ頃、金融界の大物サー・ルーベン・レヴィ卿が自室から忽然と姿を消す。果たして浴室の死体は失踪したレヴィ卿なのか、それとも巧妙なすり替えが行われたのか。

事件の謎に挑むのは、風変わりなユーモアと鋭い頭脳を併せ持つ貴族探偵ピーター・ウィムジイ卿。スコットランドヤードのパーカー警部と共に、奇怪な死と失踪の真相を追う。

貴族探偵ピーター・ウィムジイ卿、鮮烈のデビュー

ある朝、ロンドンのとあるアパートの浴室に、とんでもない置き土産が発見される。

全裸の男。身につけているのは金縁の鼻眼鏡。以上。

もちろん、そんな奇妙な侵入者に心当たりがあるはずもない建築家のシップリー氏はびっくり仰天。そしてこのシュールな死体の出現が、あれよあれよと英国上流社会の面々を巻き込む、大騒動へと発展していく。

さらに、時を同じくして金融界の重鎮レヴィ卿が、自宅から神隠しのごとく消えるという別件も発生。この二つがどう結びつくのか。というか、結びつくのか? これは偶然か?

そんなカオスに、鼻をきかせてひょっこり登場するのが、ピーター・ウィムジイ卿だ。爵位持ち、シルクハットも似合う、紅茶と推理をこよなく愛する上流階級の変人である。洒落っ気たっぷりの会話に、文学ネタを交えつつ、事件の深部へとスルスル潜っていく。

でもこの人は、ただの軽口男じゃない。戦争で心に深い傷を負い、それでも上品さとユーモアを武器に日々を歩いている。クセのある友人・パーカー警部と、有能すぎる執事バンターとのコンビネーションも絶妙で、探偵劇というより上質な会話劇のような風味すらある。

とはいえ、謎は本格的だ。

身元不明の死体と、失踪した大物。この二つが繋がっていく中で浮かび上がってくるのは、単なる犯罪じゃない。権威や名誉、嘘と見栄。表向きは立派でも、少し裏を覗けば不安定な足元がぐらついている、そんな人間の滑稽さと悲しさ。

ドロシー・L・セイヤーズは、ミステリというジャンルを借りて、そっと社会と人間の輪郭をなぞってみせる。それも、茶目っ気と毒気を忘れずに。

『誰の死体?』は、ピーター・ウィムジイという名探偵の始まりを告げる作品にして、その後の知的でスパイシーなシリーズの土台だ。風変わりで、でもやけにクセになる魅力が詰まっている。

英国紳士が本気で推理ごっこをやるとこうなる、という見本のような一作だ。背筋を伸ばして、でも肩の力は抜いて、楽しんでほしい。

鐘が鳴るたび、過去が蘇る── ドロシー・L・セイヤーズ『ナイン・テイラーズ』

年の瀬、イングランド東部フェンズの小村フェンチャーチ・セント・ポール。雪中で車が故障した貴族探偵ピーター・ウィムジイ卿は、村に滞在することに。

折しも教会では大晦日から元旦にかけて9時間ぶっ通しの「転座鐘(チェンジ・リンギング)」の大行事が予定されており、鐘手が病で倒れたため、鐘鳴らしの経験を持つウィムジイ卿が急遽手伝うことになる。

数ヶ月後、春の到来とともに、村の教区牧師から一通の手紙が届く。地主ソープ家の当主が死去し、妻の墓を開けたところ、中から見知らぬ男の死体が発見されたという。顔は潰され、手首は切断された無惨な姿。一体誰なのか。

20年前に同家で起きた宝石盗難事件との関連も疑われる中、ウィムジイ卿は再び村を訪れ、複雑に絡んだ過去と現在の謎に挑んでいく。

セイヤーズ文学の頂点と評される重厚な物語

雪の大晦日、事故で立ち往生したウィムジイ卿は、ひょんなことから小さな村に滞在することになる。

場所はイングランド東部の湿地地帯フェンズにある、フェンチャーチ・セント・ポール。空気はしんとして、鐘楼だけが空を突いていた。

村ではちょうど「ナイン・テイラーズ」と呼ばれる、9時間鳴りっぱなしの壮絶な鐘の儀式が行われるところだった。手伝いが足りないからとウィムジイ卿も飛び入り参加。実は彼、意外なことに鳴鐘術の経験者だったのだ。

その出来事から数ヶ月後、村の牧師から奇妙な知らせが届く。墓を掘り返したら、知らない男の死体が出てきたっていうのだ。しかも顔は潰れ、両手首は切断されていた。何がどうしてそんなことになったのか? 誰が、なぜ、そんなことを?

ウィムジイ卿がふたたび村を訪れることで、物語はゆっくり動き出す。でもこれは派手な事件ではない。殺人はひとつ。容疑者の数も少ない。それでも、この物語はずっしり重い。過去の罪、消えた宝石、家族の秘密。すべてが鐘の音と一緒にゴーンと響いてくる。

本作のすごさは、事件の背後にある「土地と時間」の存在感だ。フェンズの湿った大地。教会の鐘の音。礼拝のリズム。登場人物の誰もが、歴史と習慣のなかで生きていて、そこに事件がしみ込んでいく。

ウィムジイ卿もただの名探偵ではない。皮肉屋でおちゃらけてるように見えて、実はものすごく真面目に人と向き合う。誰かを笑わせながら、その心の傷をそっと覗き込んでくるような、そんな探偵だ。

『ナイン・テイラーズ』は、クラシックな本格ミステリでありながら、どこか詩のような手触りを持っている。

鐘が鳴る。風が吹く。土が濡れる。そして、忘れられていた過去が音を立てて顔を出す。

読み終えたあとも、その鐘の音は、胸の奥で長く鳴り響き続ける。

密室で死ぬのは誰だっていい── ジョン・スラデック『見えないグリーン』

かつてミステリ談義に興じた素人探偵グループ「七人会」の面々が、35年ぶりに再会を果たす。しかしその直後、メンバーの一人が宿泊先ホテルの密室トイレで不可解な死を遂げる。

現場の状況には謎が多く、旧友であるドロシア・ウィルトシャイア夫人は、風変わりな私立探偵サッカレイ・フィンに捜査を依頼。だがフィンの調査をあざ笑うかのように、さらに第二、第三の殺人が「七人会」の元メンバーたちを襲う。

常識を逸した不可能状況と連続する死。フィンは警察と共に、奇抜なトリックと冷酷な犯人の正体に挑む。果たして、このゲームの幕を引くのは誰か。

奇想天外! スラデック流不可能犯罪の饗宴と、本格ミステリへの愛と挑戦

とんでもなくバカバカしくて、とんでもなく緻密。

こんなミステリを、小賢しいと切り捨てるには惜しすぎる。

ジョン・スラデックの『見えないグリーン』は、探偵クラブの元メンバーたちが久々に再会したその夜に、あっさり一人死ぬところから始まる。

舞台はホテルのトイレ。しかも内側から鍵がかけられていた。そう、これはれっきとした「密室もの」だ。でも、「え、そこ?」と目を疑いたくなるような場所に、ちゃんと意味がある。

この事件に挑むのが、風変わりな探偵サッカレイ・フィン。彼の推理は、ひたすら理詰めでいながら、ひとつも型通りじゃない。次々と起こる不可能犯罪、ばらまかれるヒント、見逃せない違和感。そしてその全部に、著者スラデックはしれっと仕掛けを施している。

そもそもスラデックは、正統派のフーダニットを書こうとしているわけじゃない。彼の本領はもっと別のところにある。たとえば、誰もが知ってる物理法則をちょっと横から押してみたり、人間の思い込みを逆撫でするような言葉を挟んできたり。そういう茶目っ気のある知的なイジワルが、トリックの根本にある。

しかもスラデックは、実はSFの人だ。だからこそ、彼の不可能犯罪には科学と論理の皮をかぶった哲学がにじむ。殺人の方法を暴くことより、なぜ人は「見えないものを見たことにしてしまうのか」という感覚のほうが、ずっと重たい。

このタイトル『見えないグリーン』。これがまたクセモノだ。そこにあるのに見えてない。いや、見てるつもりで気づいていない。そんな何かが、ずっとこちらを見ていたというオチが待っている。

変人探偵、トイレの密室、SF風味のトリック、古典本格への皮肉とリスペクト。笑いながら読むうちに、自分の思考がぐらつく。

それでも最後にはこう思うはずだ。

「そうきたか」と。

あの女は、何を背負っていたのか── ピエール・ルメートル『その女アレックス』

パリで若い女性アレックスが突如誘拐され、警察は身元不明の彼女の行方を追う。捜査を率いるのは、小柄ながら卓越した頭脳を持つカミーユ・ヴェルーヴェン警部。一方、監禁されたアレックスは、極限状況の中で自力での脱出を試みる。

しかし、事件は次第に様相を変え始める。誘拐の動機も犯人像も不明のまま、アレックスの過去が徐々に明かされ、彼女が“単なる被害者”ではないことが見えてくる。

誘拐事件は、やがて「アレックスという存在」そのものをめぐる深い謎へと変貌していく。読む者を翻弄する衝撃のサスペンス。

予測不可能な多層構造と衝撃の連続

パリの街角で、若い女性が突然さらわれる。

名前はアレックス。

何の前触れもなく、何者かに拉致され、木箱に押し込められる。水も食料もない。時間とともに、体も心も削られていく。しかし、彼女はただの犠牲者じゃなかった。

警察が捜査に乗り出す。指揮を執るのは、カミーユ・ヴェルーヴェン警部。見た目は小柄で目立たないが、頭のキレは抜群。しかしこの事件、調べれば調べるほどおかしい。アレックスが何者なのか、なぜ狙われたのか、手がかりはあるのに繋がらない。すべてが霧の中みたいにぼやけていく。

でもこの話、ここからが本番だ。

アレックスの過去がちらつき始めると、最初に抱いた印象がひっくり返る。「え!そういうことだったの!?」となる。そしてさらにもう一段、下に潜っていく。これは単なる誘拐事件なんかじゃない。アレックスという人物そのものが、物語の核心なのだ。

この小説は、三つのパートに分かれてる。それぞれの章でアレックスの顔が違って見える。あるときは逃げる人、あるときは攻める人。そして最後に残るのは、正義とか悪とかじゃ片づけられない、ぐらぐらした感情だ。

彼女は復讐してるのか、それとも生き残るために選んだ道なのか。誰かを裁こうとしてるのか、それとも自分を取り戻そうとしてるだけなのか。どれも正しい気がするし、どれも違う気もする。

ピエール・ルメートルは、この作品で読み手の目そのものを試してくる。固定観念、同情、倫理観──そういうのをぐにゃりとねじって、簡単には戻せなくする。どこまで信じていいのか、どこまで許されるのか。気づけば、自分自身の立ち位置まであやふやになっている。

アレックスは、燃えるような存在だ。強くて、鋭くて、壊れそうで、壊れない。全部抱えたまま、前に進もうとする。

物語が終わっても、彼女の姿だけは、しぶとく脳裏に残り続ける。

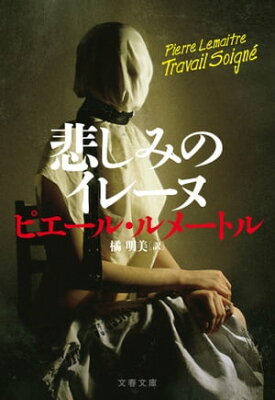

彼女の名前で始まり、すべてが終わった── ピエール・ルメートル『悲しみのイレーヌ』

若い女性が無残に殺害され、「おれは帰ってきた」という血文字が壁に残された凄惨な事件がパリを震撼させる。捜査にあたるのは、後にアレックス事件でも辣腕を振るうカミーユ・ヴェルーヴェン警部。その原点とも言える難事件が幕を開ける。

手がかりは乏しく、犯行は過去の未解決猟奇事件と酷似。やがて、犯人が古典ミステリの殺害手法をなぞっている可能性が浮上し、捜査は迷宮に陥る。

そして、狂気の魔手はヴェルーヴェンの最愛の妻イレーヌへと迫りつつあった。警察小説とメタ・ミステリの境界を越える、戦慄と悲劇の物語。

文学作品を模倣する猟奇殺人とその謎

イレーヌ。

すべては、彼女の名から始まる。

シリーズの顔でもあるヴェルーヴェン警部。その彼が、最初に絶望と出会った事件がこの作品だ。

パリで起きた女性惨殺事件。現場はめちゃくちゃで、血のメッセージまで残されている。捜査を任されたヴェルーヴェンは、部下たちと手がかりを探るが、手応えはまるでない。なのに、犯人はさらに凶悪な事件を重ねてくる。しかもそのやり方、どこかで見たことがあるような──。

そう、犯人は有名な犯罪小説のシーンを現実で再現している。『ブラック・ダリア』や『アメリカン・サイコ』など、物語の悪夢を、そのまま街の片隅でなぞっている。ミステリ好きにはたまらない……と思いたいが、これはそんな軽い話じゃない。あまりにも血なまぐさくて、あまりにも本気で狂っている。

本作の中盤では、大きな転換が待っている。事件の構造が反転し、物語の色合いまでも変わってしまう瞬間だ。その衝撃は、ある程度覚悟していても避けられない。ページをめくったその先で、すべてが壊れてしまう。しかし、その崩壊の中に、作品としての完成がある。

『その女アレックス』を先に読んでいるなら、きっと思い出すだろう。ヴェルーヴェンの目の奥に宿っていた、あの影の理由を。本作はシリーズの導入であると同時に、彼という人物の核を描き出す物語でもある。

それでもページを閉じられない。むしろ必死に読み終えたくなる。結末を知っていても、その過程を見届けたくなる。

ヴェルーヴェンの物語は、ここから始まる。だけど同時に、ここで何かが終わる。

『悲しみのイレーヌ』は、ミステリであると同時に、ひとりの男の人生そのものだ。

読後に残るのは、答えではなく、「これは読んでしまってよかったのか」という、奇妙に複雑な感情。

でも、どうか、読んでほしい。

そして、忘れないでほしい。

イレーヌの名を。

その先に待つのは「進化」か「終わり」か── ジャン=クリストフ・グランジェ『クリムゾン・リバー』

フランス、アルプス山麓の名門大学町ゲルノンで、大学関係者を狙った猟奇的な連続殺人が発生。捜査に乗り出したのは、パリ警視庁から派遣された孤高の警視ピエール・ニーマンス。

一方、数百キロ離れた町サルザックでは、少年少女の墓荒らしや小学校への侵入事件が相次ぎ、若き刑事マックス・ケルケリアンが奔走していた。

当初は無関係に思えた二つの事件だが、捜査が進むにつれて驚くべき接点が浮上する。それは、ゲルノン大学の閉ざされた環境に潜む、遺伝子操作や優生思想に関わる禁断の研究、そして恐るべき陰謀の存在だった。

正反対の性格を持つニーマンスとケルケリアン。やがて二人の刑事は運命的に邂逅し、衝突しながらも共闘し、想像を絶する事件の核心へと迫っていく。

壮大なスケールで描かれる禁断のテーマ、緻密な伏線と衝撃の真相

それは、一滴の血が川を染めるように世界を侵食していく物語だ。

アルプスのふもと、雪に閉ざされた大学町ゲルノンで、とんでもなくおぞましい事件が起きる。

被害者は大学の関係者。殺され方は常軌を逸していて、現場の空気も凍りつくような異様さだ。しかも、ただの殺人事件じゃない。その裏には、もっと根深くて、もっと不穏なものが隠れていた。

現地に派遣されるのが、パリ警視庁のニーマンス警視。腕は一流だが、協調性ゼロの孤高の男。対するのは、別の町で起きていた墓荒らし事件を追っていたケルケリアン警部補。こっちは若くて血の気が多く、かなりぶっ飛んだ捜査スタイルの持ち主だ。

一見バラバラに見えたふたつの事件。でも、調べていくうちに、ある共通の闇に突き当たる。

それは、遺伝子操作、優生思想、そして「選ばれた人間だけの世界」を夢見た者たちの狂気だ。大学という閉じた世界で、神にでもなったつもりの誰かが、取り返しのつかないことをしていた。

この物語、猟奇殺人のサスペンスとしても強烈だが、読み進めるうちに倫理とか科学とか、もっと重たいテーマがのしかかってくる。「人はどこまで人間でいられるのか」という、逃げたくなるようなテーマを、ミステリの中にしれっと放り込んでくるあたり、グランジェの手腕はえげつない。

物語の後半、すべてがつながった瞬間のゾクッとする感じはかなりのものだ。伏線の張り方が丁寧すぎて、「あれ全部回収するんかい!」と声を出したくなるくらいキレがいい。

文章も映像的で、雪の山間、冷たい施設、血まみれの現場が、まるで目の前にあるかのように立ち上がってくる。映画を観てるような臨場感。それでいて、読後にはどこか言いようのない虚しさが残る。

『クリムゾン・リバー』は、よくある猟奇サスペンスじゃない。

血と知性と狂気が入り混じった、フレンチミステリの真骨頂だ。

名探偵たちの競演、密室をめぐる遊戯── レオ・ブルース『三人の名探偵のための事件』

英国の田舎町で開かれた屋敷のパーティーの夜、主人が密室の書斎で射殺体となって発見される。扉には二重の施錠、窓からの脱出も不可能。完璧な密室殺人だった。

地元警察のビーフ巡査部長が捜査を始めるが、翌朝、現場にはまるで小説の世界から現れたような三人の名探偵が姿を現す。冷静沈着な紳士、鋭利な頭脳を持つ異邦人、そして寡黙な神父。その姿は、ウィムジイ卿、ポアロ、ブラウン神父を彷彿とさせる。

三者三様の推理が交錯する中、事件は名探偵たちの推理合戦の様相を呈していく。果たして、この密室の謎を解き明かすのは誰か?

練り上げられた密室トリックと本格ミステリの妙味

田舎町の屋敷でパーティーの夜。主人が書斎で射殺される。

しかも現場は二重に鍵のかかった密室。地元のビーフ巡査部長が真面目に調べはじめたところへ、なんと名探偵っぽい人たちが次々やってくる。

顔ぶれはというと、ウィムジイ卿っぽい貴族、ポアロ風のひげ紳士、ブラウン神父にそっくりな聖職者。そう、あの有名どころを思わせる探偵たちだ。

ここからが面白い。彼らが揃って事件に挑むと、舞台は一気に推理バトルの場になる。それぞれが自分の流儀で「真相はこれだ」と堂々発表。几帳面に証拠を積み上げる人もいれば、人間心理に切り込むタイプもいる。

みんな真剣なのに、どこかおかしくて笑ってしまう。黄金時代の探偵小説が茶目っ気たっぷりに再現されている感じだ。

でも、この本はただのパロディじゃない。軽やかに遊んでいるように見せて、作者ブルースの目線はかなり本気。名探偵とは何なのか、推理の魅力とはどこにあるのか。そんなテーマをちゃんと抱えている。

しかもトリックが抜群だ。三人の推理を聞いて「なるほど」と思った瞬間、最後に一発逆転の真相が飛び出す。そこで一気にすべてが整理され、「うまい!」と叫びたくなる。頭を抱えるのではなく、思わず笑いながら降参するような快感だ。

事件を見守る語り手もいい味を出している。ワトソン役として探偵たちのやりとりを追いかけ、ツッコミを入れたり驚いたりしながら、読み手を気楽に導いてくれる。こういうバランス感覚があるからこそ、知的な遊びが最後まで心地よい。

結局のところ、この小説は「探偵小説って最高に楽しいよね!」とウィットに富んだ形で語りかけてくる一冊である。名探偵好きなら、ニヤニヤが止まらないはずだ。

素人探偵たちの迷走推理合戦── ロナルド・A・ノックス『陸橋殺人事件』

イングランドの田園地帯に広がるゴルフ場。そこでプレーを楽しんでいた推理小説好きの四人組が、茂みの中で転落死体を発見する。遺体の顔は激しく損傷しており、身元不明。警察は早々に自殺と断定するが、納得できない四人は独自の捜査に乗り出す。

それぞれがミステリに一家言ある愛好家たち。素人探偵よろしく、推理をぶつけ合いながら、事件の真相を少しずつ掘り起こしていく。

のどかな風景の裏で展開するのは、ウィットで遊び心に満ちた推理合戦。死体の正体は? 転落は本当に事故か? 真犯人はどこに? 名探偵は、ひとりとは限らない。

推理小説愛好家たちによる素人探偵劇の面白さ

イングランドの片田舎。のどかなゴルフ場で白球を追っていた四人の紳士たちが、まさか死体にぶつかるなんて誰が想像しただろう。

鉄道の陸橋下で発見された男は顔が潰れていて身元不明。警察は早々に「自殺」で片づけようとするが、推理好きの彼らがそんな結論に納得するわけがない。

ここから始まるのは、まさに素人探偵劇。四人組はホームズやポアロよろしく、自分たちなりの仮説をぶつけ合いながら事件に首を突っ込んでいく。だが、その推理は大抵が空振り。ちょっと鋭いかと思えば、とんでもない方向に暴走したりして、真面目なのにどこかユーモラスだ。

面白いのは、この迷走こそが作品の魅力になっているところ。机上のミステリ談義がそのまま物語になったかのようで、議論があっちに飛び、こっちに逸れていく過程を眺めるのがなんとも楽しい。

もちろんノックスは手を抜いていない。舞台は牧歌的なゴルフ場だが、そこに置かれた死体はぞっとするリアリティを持ち、散りばめられた手がかりはしっかりフェアに提示されている。作者自身が提唱した「探偵小説の十戒」を思い出させる仕掛けだ。

この小説は、名探偵の華麗な一手を味わう作品ではない。むしろ、誤解や遠回りを繰り返しながら真相へたどり着く寄り道そのものを楽しむ一冊だ。曲がりくねった小径を進んでいるうちに、ミステリを愛する心そのものを再発見させてくれる。

『陸橋殺人事件』は、ミステリ黄金期の空気をゆるやかにまとった、洒脱でユーモラスな推理ゲームだ。名探偵の独壇場に飽きてきた人にこそおすすめしたい。

何より、この作品の一行一行には、ミステリという文学形式を心から愛したノックスの温かいまなざしが息づいているのだから。

死刑囚から届いた手紙が人生を狂わせる── デイヴィッド・ゴードン『二流小説家』

ミステリからポルノまで、複数のペンネームを使い分けて小説を量産する二流作家ハリー・ブロック。恋人に去られ、女子高生の家庭教師で糊口をしのぐ冴えない日々を送っていた。

そんな彼のもとに届いたのは、死刑執行を間近に控えた連続殺人鬼ダリアン・クレイからの手紙。ダリアンは、自らの凶行を赤裸々に語る告白本の執筆をハリーに依頼してきた。ベストセラー確実のこの話に、ハリーは強く惹かれていく。

だがそれは、死刑囚が仕掛けた恐るべき罠の始まりだった。甘い誘惑と危険な真実の狭間で、ハリーは知らぬ間に次の物語の登場人物にされていく。

「書くこと」を巡るスリリングな物語

ハリー・ブロックは売れない作家だ。ペンネームをいくつも使い分け、ミステリやSFからポルノまで、手当たり次第に書いては小銭を稼ぐ。

しかし本は大して売れず、恋人にも愛想を尽かされ、生活費は女子高生の家庭教師バイトで賄う始末。まさに「二流小説家」という肩書きが似合う男だ。

そんなハリーのもとに、ある日一通の手紙が舞い込む。差出人はダリアン・クレイ。残忍な手口で四人の女性を殺し、死刑を待つ身の連続殺人鬼だ。

彼の依頼はこうだ──「自分の告白本を書け」。世間の注目を浴びて大金が動く、作家なら誰でも飛びつきそうな話。だが当然、ただの仕事で終わるはずがない。

ここからハリーは、言葉を操る怪物に絡め取られていく。告白を聞き取り、書き留める行為そのものが罠になり、いつの間にか現実と虚構の境界が崩れていく。作家としての野心と恐怖の板挟みになりながら、彼は逃げられない迷路に追い込まれていくのだ。

この小説がユニークなのは、題材が「書くこと」そのものだという点にある。語る側と書く側の主導権が揺れ動き、ハリーは書き手でありながら、気づけば誰かに物語を操られる存在に変わっていく。文章を書くという行為の裏に、こんなにも暴力的な力が潜んでいることを突きつけられる。

タイトルの「二流」は単なる格付けじゃない。夢を諦めきれず、でも信じ切ることもできない人間の姿そのものだ。だからこそ、ハリーの葛藤にはどこか共感できる部分がある。哀れで滑稽なのに、目が離せない。

ラストでは、作家という存在の根っこを揺さぶるような展開が待っている。物語を支配するのは誰か。言葉は人を救うのか、それとも破滅させるのか。

『二流小説家』は、スリラーの形を取りながら、書くことそのものの恐ろしさを描き切った作品だ。

ベッドに囚われた天才が挑む、究極の頭脳戦── ジェフリー・ディーヴァー『ボーン・コレクター』

元ニューヨーク市警の科学捜査の第一人者リンカーン・ライムは、事故で四肢麻痺となり、生きる希望を失っていた。そんな彼のもとに、かつての同僚が猟奇的な連続殺人事件の捜査協力を依頼してくる。

犯人は「ボーン・コレクター」と名乗り、被害者を監禁・殺害し、現場には次の犯行を示す謎めいた痕跡を残していく。警察を挑発するようなその手口に、捜査は難航していた。

ライムはベッドの上から、豊富な科学捜査の知識と鋭い推理力を駆使し、犯人の正体と動機に迫っていく。動けぬ天才VS冷酷な殺人鬼。戦慄の知能戦が幕を開ける。

究極の安楽椅子探偵リンカーン・ライムの誕生

ベッドに囚われた探偵がいる。

名を、リンカーン・ライム。

かつてニューヨーク市警科学捜査のトップに立ちながら、事故で首から下が動かなくなった男だ。

死を望むほど追い詰められていた彼のもとに、ある日持ち込まれたのは連続殺人事件。犯人は「ボーン・コレクター」と名乗り、誘拐した被害者を残酷に殺し、その現場に次の犯行を示唆する手がかりを残していく。警察をあざ笑うかのようなやり口だ。

ライムは動けない。でも頭脳は鋭いまま。ベッドの上から証拠を読み解き、現場で動く刑事たちに指示を飛ばす。彼の目と耳と足を務めるのは、若き巡査アメリア・サックス。最初は反発し合うふたりだが、やがて息を合わせ、事件の深い闇に切り込んでいく。

この小説の醍醐味は、ライムの徹底した科学捜査と、犯人の残虐な舞台演出とのぶつかり合いにある。何気ない埃や紙片から物語を引き出すライムの頭脳戦はスリル満点だし、犯人が仕掛ける謎めいたヒントはパズルのように読者を挑発してくる。

同時に、ライムとサックスの関係が物語に温度を加えている。体は動かなくとも知性で世界と闘う男と、過去を抱えて強がる若い刑事。二人の距離が少しずつ縮んでいく過程は、冷酷な殺人劇の中で人間的な光を放つ。

ディーヴァーの仕掛けは容赦ない。確信した推理が覆され、信じていた人物が怪しく見えてくる。終盤に向かうほど展開は加速し、最後の真相で一気にひっくり返される。読後に残るのは、完璧にして冷酷なゲームを味わった手応えだ。

『ボーン・コレクター』は、安楽椅子探偵を現代にアップデートしたサスペンスであり、血の匂いと人間ドラマが共存する物語でもある。

動けぬ探偵の冷徹な頭脳と、彼に寄り添う相棒の行動力。このコンビが、これから長く続くシリーズの軸となっていくのだ。

時計の音が、誰かの死を告げている── ジェフリー・ディーヴァー『ウォッチ・メイカー』

ニューヨークの高層ビル建設現場で大型クレーンが突如倒壊し、死傷者多数の惨事が発生。直後、再開発計画に反対する過激派を名乗る者から犯行声明が届き、24時間以内の対応を迫る脅迫がなされる。

捜査に乗り出した科学捜査の天才リンカーン・ライムは、現場の微細な証拠から、この事件の背後に「ウォッチメイカー」の異名を持つ伝説的犯罪者チャールズ・ヘイルの存在を突き止める。

過去に何度も対峙した宿敵が仕掛けたのは、都市そのものを舞台にした複雑かつ大規模な犯罪。ライムは、迫りくるタイムリミットの中で、シリーズ最大の頭脳戦に挑む。

緻密なプロットと怒涛のどんでん返し

ニューヨークの建設現場で大型クレーンが倒れ、死者まで出る大惨事。過激派を名乗る声明が届き、「24時間以内に再び事故を起こす」と脅迫してきた。

警察が呼んだのは、科学捜査の切り札リンカーン・ライム。現場に残された証拠を読み解いた彼は、恐るべき結論にたどり着く。犯人は「ウォッチメイカー」。時間を操るように犯罪を組み立て、完全犯罪を美学として楽しむ伝説級の殺人鬼だ。

ここから始まるのは、ライムとウォッチメイカーの頭脳バトル。ライムはベッドの上から証拠を読み解き、チームを動かして犯人の狙いを潰そうとする。しかしウォッチメイカーは二重三重の罠を張り巡らせ、さらにライムの限界を試してくる。単なる「刑事 vs 犯罪者」ではなく、知性と知性のぶつかり合いになっていく。

そしてディーヴァーの真骨頂はやっぱりどんでん返しだ。終盤、散りばめられていた数々の断片がひとつの絵図へと集約されていく展開は、まさに圧巻。予想を裏切るのではなく、「読者が信じて疑わなかったもの」を裏切る──それがディーヴァーのどんでん返しなのだ。

細かいディテールが全部あとで意味を持ってきて、「まさかそれが伏線だったのか!」と何度も驚かされる。油断したら最後、足元をひっくり返される仕組みだ。

さらに今回はキャサリン・ダンスが登場。人間観察の達人で、しぐさや表情から嘘を見抜く〈人間嘘発見器〉みたいな存在だ。ライムの科学的推理にダンスの直感が加わることで、チームの力が一気に跳ね上がる。アメリア・サックスも含め、ライムの仲間たちが最強の布陣で挑むのが熱い。

『ウォッチ・メイカー』はシリーズでも屈指のスリルを誇る一冊だ。精密機械みたいな犯人の計画と、それを追い詰めようとするライムの頭脳戦。時計の針が刻む音が、そのまま物語の緊張感を高めていく。

精密で、冷酷で、それでいて人間ドラマの熱を忘れない。ディーヴァーがシリーズの真骨頂を見せつけた傑作である。

誰が落ちる? 誰を落とす?── パット・マガー『四人の女』

人気コラムニストのラリー・ロックは、前妻、現夫人、愛人、そして若きフィアンセという、彼を取り巻く四人の女性がいる。

彼はある目的のため、自宅バルコニーの手摺に細工を施し、これら四人の女性全員をディナー・パーティに招待する。彼には、その中の誰か一人を殺害しなければならない切実な理由があったのだ。

物語は、ある人物がマンションの屋上から落下する場面から始まり 、この計画された殺人において、一体誰が犠牲者となるのか、という謎を追う形で展開していく。

犯人ではなく「被害者」を探すという、異色の設定の物語。

墜ちたのは、だあれ?

高層マンションの屋上から、ひとりの女が落ちる。夜の闇に吸い込まれていくその姿から、この物語は始まる。

でも奇妙なのは、殺した犯人はわかっているのに、誰が殺されたのかがわからない。

これは、ふつうのミステリとは逆の構造だ。パット・マガーの『四人の女』は、「犯人探し」ではなく「被害者探し」。しかもその舞台が、加害者である男が開いたなんだか不穏なディナーパーティというのだから、空気がすでに不穏すぎる。

主催者はラリー・ロック。人気コラムニストにして、女の影が絶えない男。集められたのは、彼の前妻、現夫人、愛人、そして婚約者。なぜそんな爆発寸前みたいなメンツを一堂に招くのか?

理由はひとつ。この中から、誰かひとりを殺さなきゃならない。それも彼自身の手で。

これだけで嫌な予感しかないし、でもワクワクする。

でもこの作品のすごいところは、単にドロドロに持っていかないところだ。語られていくのは、四人の女それぞれの人生と、ラリーとの関係。そのどれもが一筋縄じゃいかない。

愛とか未練とか、欲とか痛みとか、いろんな感情が複雑に絡み合ってて、誰が殺されてもおかしくないのに、「いや、あの人だけはやめてくれ」と思わせてくるあたり、マガーのキャラ造形のうまさが光ってる。

しかもラリー自身も、単なる冷血漢じゃない。過去の後悔や理想に囚われたまま、空っぽの心をどうにもできずにいる。彼が誰を選ぶかは、単なる恨みや打算じゃない。それだけに、読み進めるほどに「ほんとに、やるのか……?」と胃がキリキリしてくるのだ。

物語が進むごとに、テーブルの下で動いていた感情の火種が少しずつ表に出てくる。そして、ついに誰かが墜ちる。そこからのラストまでの、破壊力といったら抜群だ。

『四人の女』は、ただのトリックミステリじゃない。これは、「愛していたのに手放したもの」と「もう一度手に入れようとして壊してしまったもの」の物語だ。

誰が犠牲になったのか。そして、なぜその人だったのか。

その理由を知ったとき、ふと息をのむ瞬間がやってくる。

密室の原点はここから始まった── イズレイル・ザングウィル『ビッグ・ボウの殺人』

霧深い19世紀末ロンドン、イーストエンドの下宿屋で、労働者の権利擁護者として知られたアーサー・コンスタントが、自室で喉を切られた死体となって発見される。部屋は内側から施錠された密室で、凶器も見つからなかった。

これは自殺か、それとも不可能犯罪による他殺か。スコットランドヤードの刑事ウィンプと、隣人の元刑事グロッドマンが、それぞれの立場で捜査を進める。

やがて、被害者と前夜に口論していた男が容疑者として浮上するも、決定的証拠は得られず、事件は裁判の場へと持ち込まれていく。密室の謎と、法廷の緊迫が交錯するヴィクトリア朝ミステリ。

密室はこうして始まった 『ビッグ・ボウの殺人』という源流

1892年、ロンドン・イーストエンドのボウ地区。下宿屋で起きたのは、内側から鍵がかかった密室での喉切り殺人。被害者は社会運動家のアーサー・コンスタント。

凶器は見つからず、部屋は完全に閉ざされていた。まさに「どうやって殺したのか」が最大の謎だ。

現役刑事のウィンプと、元刑事のグロッドマンが調べ始めるが、二人はバチバチに対立しながら進む。容疑者にはアリバイがあり、証拠はどれも決め手にならない。裁判の行方まで巻き込んで、事件は大きく揺れ動いていく。

この作品のすごいところは「密室ミステリの祖」と呼ばれていることだ。後に密室の帝王ジョン・ディクスン・カーが講義で必ず取り上げたほどで、ここから本格的な密室ものが動き出したと言ってもいい。

ただ仕掛けがあるだけじゃなく、人間心理までトリックの一部に組み込んでいるのもユニークだ。人は思い込みで簡単に騙される、その弱点を利用した仕掛けが展開を引っ張っていく。いわば「心理密室」の始まりでもある。

しかも意外にユーモラスなのも良い。風刺の効いた会話や皮肉屋っぽい語り口が混じっていて、重いテーマのはずなのに軽快なテンポで読ませてくれる。当時のロンドンの空気が濃く出ていて、歴史的な重みとエンタメ性が同居しているのも魅力だ。

現代の目からするとトリックは派手さに欠けるかもしれない。でも逆に言えば、それだけ多くの作家に使われ、発展していった源流という証拠。100年以上経っても、ミステリファンがこの本を語りたくなるのは、ここにジャンルのDNAが刻まれているからだ。

『ビッグ・ボウの殺人』は、クラシックに手を伸ばしてみたい人にうってつけの一冊である。

密室ってなぜこんなにワクワクするんだろう?

その答えを最初に示してくれた作品だ。

法廷と奇術、二つの舞台が交差する── ビル・S・バリンジャー『歯と爪』

ニューヨーク地方裁判所で審理されているのは、「死体なき殺人」として注目を集める事件。被害者とされるのはお抱え運転手だが、現場に残されていたのは焼け焦げた義歯や骨の一部、血痕など、断片的な証拠のみだった。

検察と弁護側による白熱の法廷闘争が繰り広げられる一方で、別の章では、奇術師ルー・プレンティスが顔も名も知らぬ男への執念深い復讐を進めていく様子が一人称で綴られていく。

一見無関係な二つの物語が、やがて一点で交差する時、思いもよらぬ形で全貌を知ることになる。緻密に構築されたトリックと語りの反転が冴える、法廷×心理ミステリ。

記憶と幻影のあわいに咲く、ひとつの奇術

「死体のない殺人事件」

この一言で、もう気になって仕方がない。

舞台はニューヨークの法廷。お抱え運転手が殺されたとされるが、見つかったのは義歯や骨の欠片、焼け焦げた指先だけ。完全な遺体はどこにもない。検察と弁護側が、そのわずかな証拠をめぐって丁々発止の応酬を繰り広げる。

一方で、並行して描かれるのは奇術師ルー・プレンティスの独白。彼は顔も名前も知らない誰かに復讐を誓い、粘り強く準備を進めていく。彼の語りは一人称で進むから、まるで舞台の袖から耳打ちされているような臨場感がある。

この二つの物語、法廷劇と奇術師の独白は一見バラバラ。でも読み進めるほどに少しずつ重なり始め、やがて予想外の形で合流する。その瞬間、「そういうことか!」と頭を揺さぶられるはずだ。

主人公の奇術師は、兵役や監獄生活で心をすり減らし、幻を操る術で人生そのものを手品のように作り替えていく。愛する人との出会いと喪失、そこから燃え上がる復讐心。彼の語りには哀しみが混じっていて、ただのサスペンス以上に人間ドラマとしての深みがある。

一方の法廷では、断片的な証拠や証言が積み上げられていくが、真実はなかなか形を見せない。証言よりも、その裏に潜む沈黙の方が雄弁に響いてくる場面すらある。まるで裁判そのものがひとつのマジックショーみたいに感じられるのだ。

『歯と爪』の面白さは「叙述トリック」とか単純な言葉で片づけられない。読んでいる人の視界を丸ごと操作するような仕掛けがあり、最後にすべてのカードが伏せられた瞬間、その大胆さと美しさに唸らされる。

1950年代の作品なのに、今読んでも全然古びてない。むしろ現代の実験的な小説よりも鮮やかに感じるくらいだ。法廷ドラマの緊張感と、奇術師の復讐譚の哀しみが重なったとき、ただのサスペンスじゃない文学的マジックが生まれている。

『歯と爪』。

これは読み終えたあとにもう一度冒頭を開きたくなる、そういうミステリだ。

プーさんの作者が描いたもうひとつの顔── A・A・ミルン『赤い館の秘密』

英国の田舎町、「赤い館」と呼ばれる屋敷で、夏の昼下がりに銃声が響く。書斎で殺されていたのは、主人マークの兄ロバート。だが、その場にいたはずのマークの姿は忽然と消えていた。

偶然現場を訪れていた青年アントニー・ギリンガムは、友人ビル・ベヴァリーと共に、素人探偵として捜査に乗り出す。密室の謎、消えた容疑者、動機の空白。すべてが噛み合わない中、二人は軽妙なやりとりを交わしながら、真相に迫っていく。

洒脱な会話と本格ミステリの醍醐味が交錯する、素人探偵ものの傑作。

古典的本格ミステリの「遊戯」としての魅力

「赤い館」と呼ばれる英国の田舎屋敷で銃声が鳴り響く。書斎で撃たれていたのは、主人の兄ロバート。しかも、部屋にいたはずの主人マークは、跡形もなく消えてしまった。

事件を目撃した青年アントニー・ギリンガムは、友人ビルをワトスン役に任命し、素人探偵として調査を始める。二人はお茶を飲みながら軽口を叩き、時に冗談を交えつつ、謎の核心へ近づいていく。

驚くべきは、これを書いたのが『クマのプーさん』のA・A・ミルンだということだ。彼が遺した唯一の長編ミステリが、この『赤い館の秘密』。ほんわかした語り口と、田園ののどかな空気が、殺人事件の冷たさをやわらげている。