泡坂妻夫(あわさか つまお)という作家は、ただのミステリ作家じゃない。

いや、そもそも「ただの作家」という枠で語るのがそもそも無理がある。

奇術師であり、紋章上絵師でもあり、そして物語の職人でもあったこの人の作品は、どこを切っても仕掛けに満ちている。

まず面白いのが、その筆名からしてアナグラムということ。「泡坂妻夫(あわさか つまお)」を並べ替えると、本名「厚川昌男(あつかわ まさお)」になる。作家名からしてすでにトリックだ。

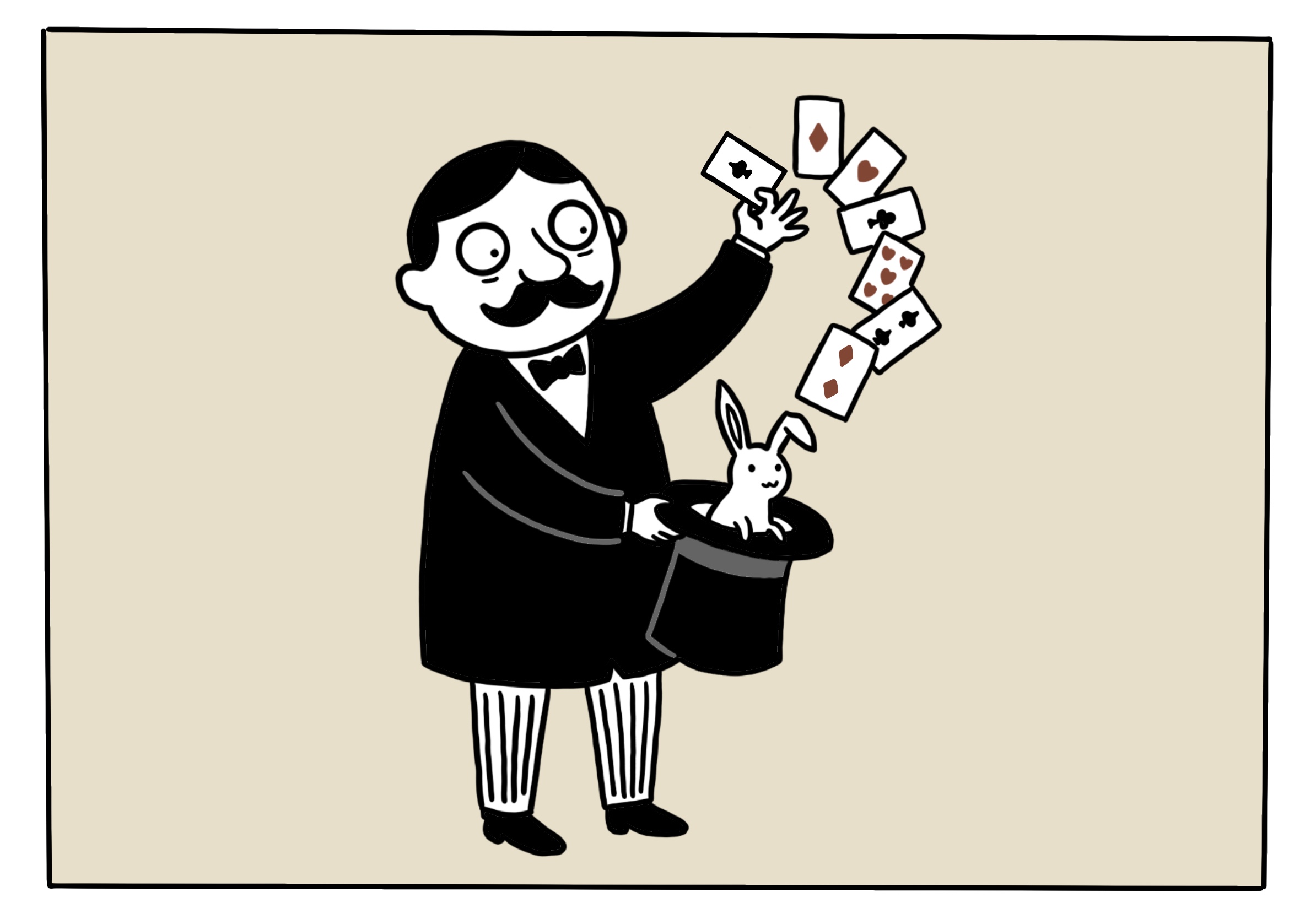

そんな人物が書く物語が、ただの謎解きで終わるわけがない。ミスディレクション、伏線回収、構造の反転、時には本の物理的構造そのものまでをトリックに変えてしまう。読んでいて、まるで巨大なマジックショーの観客になったような気分になる。

でも彼の魅力は、それだけではない。三代続いた家業・紋章上絵師としての職人魂が、作品全体に和の美意識をしっかりと息づかせている。

細部へのこだわり、緻密さ、粋な遊び心。奇抜なのに品があって、派手なのにどこか静けさがある。この矛盾の融合こそが、泡坂作品の真骨頂だ。

今回は、そんな泡坂妻夫の作品群の中から、「これは絶対読んでおいてほしい」と思える珠玉の10作品をセレクトした。

ミステリ好きはもちろん、物語の仕掛けに心躍らせたいすべての人に向けて、泡坂妻夫という稀代の職人の魅力を改めて紹介していきたい。

1.屋敷が仕掛ける、反撃のトリック── 『乱れからくり』

隕石が直撃して、人が死ぬ? そんなバカな。

そう疑っている間に、すでにこの物語はからくりの中へと足を踏み入れている。

泡坂妻夫の『乱れからくり』は、そんな「ありえなさ」すら計算に入れた、技巧の塊のような本格ミステリだ。

舞台は、通称ねじ屋敷。江戸時代から続く玩具職人の家系で、屋敷そのものが歯車や迷路で満ちている。精密すぎる仕掛けの数々に目を奪われていると、唐突に連続殺人が幕を開ける。

しかも、屋敷の構造と事件がどうも切り離せない。からくりに命を奪われるという展開が、まるで屋敷自身が怒っているかのような感覚を呼び起こす。

館ミステリが最も美しく狂った瞬間

この不可解な連続事件に挑むのは、新米助手と、どこか余裕のある気鋭の女性探偵。ふたりの掛け合いはどこか軽妙で、重苦しくなりがちな展開にささやかな遊びを添えてくれる。

隕石だの連続事故だの、素材だけ見れば荒唐無稽だ。しかし泡坂妻夫は、ここから逃げない。奇抜な出来事を、ひとつずつ論理の土台に置き直し、最終的には「そうなるしかなかった」地点へ持っていく。

この着地のうまさがたまらない。思わず笑ってしまう発想を、冷静な推理で締め上げる。その手つきが、職人芸なのだ。

そして本当にすごいのは、すべての仕掛けが〈玩具〉としての愉しさを備えていることだ。ねじ、からくり、迷路──すべてが物理的なトリックであると同時に、物語そのものを構成するパーツでもある。

ひとつずつ噛み合っていき、最後には一回転してきっちり締まる。その感触がなんとも心地いい。

泡坂妻夫の筆は奇術師でもある。伏線の張り方も、視線の誘導も、見事としか言いようがない。しかもその手品は、最終盤にきて突然ガラリと姿を変える。真相を知らされて「ああ、そうか」と納得した頃には、まんまとやられていたことに気づく。

機械仕掛けの論理が人の命を奪い、過去の罪と知恵と執念が渦を巻く。

この“ねじ”は、最初から最後まで、見事に狂っていたのだ。

なのに、どこか滑稽で、どこか美しい。

仕掛けのすべてが解けたあとに見える景色は、からくり箱の蓋が開いた瞬間にも似ている。

その快感に、思わず、唸る。

2.泡坂短編ミステリ最高潮の切れ味── 『煙の殺意』

誰かが煙草に火をつけた瞬間から、どこかで何かが燃えはじめる。

泡坂妻夫『煙の殺意』は、長編で名を上げた作家が「短編でも本気を出すとこうなる」という見本みたいな作品集だ。

収められた短編たちは、どれも日常の一点に火種を仕込み、気づかぬうちに全体を炎上させてしまうような、そんな怖さと可笑しさを持っている。

火災現場で成立する異様な理屈

表題作『煙の殺意』の舞台はデパート火災の現場検証。混乱の極みみたいな状況で、殺人が行われていたかもしれない、という疑いが浮上する。

ここで効いてくるのが、テレビ中継に執着する望月警部や、死体への愛が強すぎる斧技官といったキャラクターたちだ。彼らの癖が、そのまま論理の部品として組み込まれていく。

特に面白いのはアリバイの扱い方だ。いないことを証明するのではなく、もっと歪んだ方向へ話が転がる。なぜそんな大事件の中で、わざわざ殺すのか。なぜ煙に紛れる必要があったのか。

答えが見えた瞬間、発想の裏返りに思わず痺れてしまう。その仕掛けの妙もさることながら、ラストで明かされる動機の冷たさが、胸を締めつけてくる。

この短編集は、どれもテイストがバラバラだ。『閏の花嫁』は、女同士の嫌味の応酬を手紙のやりとりだけで構成した、皮肉の利いた書簡劇。

『紳士の園』も忘れがたい。刑務所帰りの男たちが夜の公園で酒盛り、という牧歌的とも言える導入から、最後に明かされる裏側の計画が強烈だ。何でもない風景が、ある一線を越えた途端に別の顔を見せる。その切り替えの速さは、短編ならではの快感だ。

かと思えば『開橋式次第』では、15年を経て繰り返されるバラバラ殺人を描く。ブラック、シニカル、ナンセンス、どれを取っても一筋縄ではいかない。

泡坂作品と言えば、どんでん返し。ここでも当然その技は健在だ。とくに、「ちょっと怪しいかも」くらいに思っていた人物が、最後の一行で全てをひっくり返してしまう展開が多くてニヤリとさせられる。

しかもその反転は、単に構造上のトリックじゃなくて、人間の思い込みや勝手な正義感を逆手にとったものばかり。

騙し合いだけじゃない。不気味さと笑い、緻密さとズレた感覚。その混ざり方が絶妙で、気がつけば泡坂ワールドにどっぷり浸かっている。

これはもう、短編集というより遊園地だ。笑っていいのか、怖がるべきなのか、そのあたりをぐらぐらに揺さぶってくる。

火種はどこにあるかわからない。でも、確実にどこかでくすぶっている。

そんな気配を抱えながらページをめくると、妙な心地よさが残る。

それこそが泡坂ミステリの魔法だ。

3.その本はただ読むために作られたんじゃない── 『しあわせの書―迷探偵ヨギガンジーの心霊術』

ミステリにはいろいろな驚かせ方がある。

犯人を隠す、動機を捻る、構造を反転させる。だが、この作品がやっているのは、もっと根の深い裏切りだ。

物語を読んでいるつもりだった、その姿勢そのものを利用する。読み進めるほどに、こちらの態度や読み癖が計算に入れられていたことに気づく。これはそういう一冊である。

なんでもお見通し──そんな空気をまとったヨギ・ガンジーは、インチキ霊能者を暴いてまわる迷探偵だ。

そんな彼に、巨大な新興宗教団体「惟霊講会」から、信者失踪の謎を解いてくれと依頼が舞い込む。事件の鍵を握るのは『しあわせの書』と呼ばれる、なんの変哲もなさそうな小さな冊子だった。

だがこの小説、『しあわせの書』は、読み終えて「なるほど」で終わらせてくれるような代物じゃない。むしろ、読みながら「手を動かせ」と言ってくる。

なぜなら……。

これは小説の顔をした手品だ

泡坂妻夫が仕掛けたのは、前代未聞の物理トリック。

何を言ってもネタバレになってしまうので、これはもう「とにかく読んでみてくれ」としか言いようがない。

小説を読むというより、まるごと手品に巻き込まれているような体験になる。

しかもただ奇抜なだけでは終わらないのが、この作家の恐ろしいところだ。この物理トリックには、物語の核心としての役割がきっちり与えられている。

教団の後継者争い、信者の不審な失踪、そして読心術の正体。それらすべてが、この仕掛けに通じている。つまり、ネタのためのトリックではない。必然として、物語に必要な装置になっているのだ。

ガンジーと、彼の助手である不動丸、美保子の掛け合いも軽快で、霊能力やUFOといった胡散臭い現象を、論理と観察だけでばっさり切っていく様は痛快そのもの。各話ごとにオカルトを論破しつつ、全体ではしっかり一つの事件に向かって収束していく構成も見事だ。

読み終えたあとに待っているのは、「だまされた!」という叫びと、「くやしいけど面白い」という笑い。最初から最後まで、作者の掌の上だったと理解する、その瞬間がクライマックスになる。

こんな読み物は、ほかにない。

いや、これは読み物ですらないのかもしれない。

この作品は、ミステリである前に、巨大なクロースアップ・マジックなのだ。

ページを閉じた時、ようやく種明かしが終わる。

そして気づく。

本を信じていたのは、こちらの方だったのだと。

4.虚構が仕掛ける本気の手品── 『11枚のとらんぷ』

イリュージョンの箱から現れるはずだったアシスタントが、舞台に姿を見せない。後になって見つかったのは、撲殺された彼女の変わり果てた姿。

そしてその周囲には、壊された奇術道具と、謎めいた痕跡。これが、泡坂妻夫の『11枚のとらんぷ』で幕を開ける、現実と虚構が交差する奇妙な事件だ。

最大の仕掛けは、物語の中に挟まれた「作中作」の短編集。タイトルそのまま『11枚のとらんぷ』という全11編の短編が、現実の事件の設計図になっている。

現実を解く鍵が小説の中にある、という構造だけでも面白いのに、それぞれの短編が独立したミステリとしても完成度が高い。

つまり本作、二段構えのミステリとして構造からして洒落ている。

奇術はネタではなく論理

事件の謎を追うのは、なんとその短編集の作者である作家・鹿川。

自分の書いた物語が、まるで手品の手順書のように使われていることに気づいた彼は、虚構の中に隠された現実の意図を探りはじめる。現実と作中作の行き来がもたらす混乱とスリルが、ただの謎解きを超えた魔術として効いてくるわけだ。

しかも泡坂妻夫は、ここでも奇術師としての顔を隠さない。マジックの仕掛けや歴史、演出の妙などが物語のいたるところにちりばめられ、読みながらまるで観客席に座っているかのような高揚感が味わえる。知識を披露するだけでなく、それがきちんと筋の骨格に絡んでくるのも流石だ。

小説とはこう読まれるだろう、という常識に対して、正面からトリックを仕掛けてくる構成は、もはや宣戦布告に近い。だけど、それが見事に決まるから気持ちいい。

これは小説を読むというより、奇術のタネ明かしをくらう体験に近い。見ているはずなのに見抜けなかった、そんな嬉しい敗北が待っている。

泡坂妻夫が他の作家と決定的に違うのは、奇術を単なるネタにしないところだ。ミスディレクション、視線誘導、思い込みの利用。これらが、トリックだけでなく文章構造そのものに応用されている。

犯行現場に残された見立ても、雰囲気づくりでは終わらない。なぜその配置なのか、なぜその壊し方なのか。マジシャンの論理で考えると、すべてに理由があると分かるのだ。

やられた。でも、もう一度見たい。

そんなふうに思わされる、不敵で上質なからくりミステリだ。

5.美男探偵、推理でつまずく── 『亜愛一郎の狼狽』

完璧な横顔に、長い手足。どこからどう見ても映画の主人公みたいな男、亜愛一郎(あ あいいちろう)。

ただし、歩けばつまずき、持てば落とし、走れば転ぶ。そんな彼が、とんでもない推理を披露して、難事件を鮮やかに片付けてしまうのだから困ったものだ。

泡坂妻夫『亜愛一郎の狼狽』は、そんなギャップ全開の迷探偵が登場する連作短編集である。カメラマンとしては変わっていて、雲や虫ばかりを撮っている。

しかし一度事件に出くわすと、周囲の誰もが見落とすようなちょっとしたズレを拾い上げて、そこからまるで魔法みたいに全体像を描き出してしまう。

狼狽が観察力に変わる瞬間

亜愛一郎の推理には派手な証拠も、圧迫尋問もない。あるのは日常の中に潜む「妙な感じ」だけ。

それを出発点にして、誰もが信じていた常識をひっくり返してみせる。まるでトリックの解明というより、思い込みそのものを解体していくような感触だ。

収録作の多くは、「どうやったか」よりも「なぜそうしたか」に軸足が置かれている。不可解に見える行動が、犯人の立場に立った瞬間、極端に合理的な選択へと反転するのだ。この瞬間の快感が、シリーズ全体を貫いている。

とくに秀逸なのが、『ホロボの神』だ。これは戦時中のとある島での出来事を聞いただけで真相にたどり着く、いわゆる安楽椅子探偵型の一編。

語られるエピソードの中に潜んだわずかなズレを見抜き、島に足を運ぶこともなくすべてを解決してしまう。しかもその推理が意外性だけでなく、どこか哀しみすら帯びているのが、また素晴らしい。

美男、まぬけ、天才。この三拍子を軽やかに着こなす探偵なんて、そうそう現れない。しかもその一つひとつが過剰にデフォルメされているのに、不思議とどれも魅力的に見えてしまうのが、泡坂妻夫という作家の凄さである。

この作品が示したのは、名探偵に必要なのは威厳でも自信でもない、という事実だ。必要なのは、違和感をそのまま放置しない粘り強さと、論理を最後まで信じ切る姿勢だけ。

狼狽するからこそ見えるものがあり、逃げ腰だからこそ辿り着ける真実がある。

不器用なのに見逃さない。ぼんやりしているようで、すべてを掴んでいる。

そんなアンバランスな男が、なぜか目を離せない存在になっていく。

亜愛一郎は、名探偵の顔をしていない名探偵だ。

そしてその顔をしていないところこそが、何より鮮やかに決まっている。

6.奇想と論理が正面衝突する、迷探偵ふたたび── 『亜愛一郎の転倒』

泡坂妻夫『亜愛一郎の転倒』は、名探偵らしからぬ名探偵が奇妙な難事件に首を突っ込む連作の第二弾。

今回はさらにスケールアップしていて、「写実画なのに少女の指が六本ある」「後部座席に死体が乗っていた」「合掌造りの家が一夜にして消えた」などなど、もう現実味の欠片もない謎が次から次へと押し寄せてくる。

だが、これを力技で押し切らないのが亜愛一郎の持ち味だ。どんなに突拍子もない状況にも、地に足のついたロジックで真っ向から立ち向かっていく。

不可能犯罪を感覚から崩す

その論理がまたクセもので、当たり前のことを疑い、思い込みをぐにゃりとひっくり返してみせる。真相にたどり着いたときの「そう来たか!」は、このシリーズならではの快感だ。

本作の軸にあるのは、不可能犯罪。空中で起きる殺人、消える家、突然現れる死体。素材だけ並べれば、どれも派手で大仰だが、解体の仕方が実に泡坂妻夫らしい。

大がかりな装置や偶然に頼らない。人がどう見て、どう認識するか、そのズレを丁寧に突くのだ。

なかでも圧巻なのが、『砂蛾家の消失』。民家が丸ごと消えるというトンデモ事件に対して、まさかそんな方法で…? と目を丸くする展開が待っている。突飛さと緻密さが正面衝突して、妙に納得してしまうのがくやしい。

しかも、事件の合間に挟まれるのは、亜のとぼけた言動や、やけに滑りやすい靴の話、そして毎度どこかで登場する謎めいた老婦人。バカバカしいのに、なんだか癖になる。このあたりの軽やかなテンポもまた本作の魅力だ。

ガチガチの論理と、脱力系コメディ。この組み合わせで成立しているのが不思議なくらい、すべてが絶妙なバランスで噛み合っている。

亜愛一郎は、推理と笑いを同時に引き起こす稀有なキャラクターだ。

こんな探偵、他にいない。

だからこそ、また会いたくなる。

7.すべての謎がここで収束する── 『亜愛一郎の逃亡』

風に吹かれてふらりと現れ、不器用に事件を解決していく名探偵・亜愛一郎。

だが、今回はそうはいかない。ついに「追う側」から「追われる側」へ。物語は、逃げる彼自身の物語となる。

泡坂妻夫『亜愛一郎の逃亡』は、長く続いた奇天烈探偵シリーズの最終巻だ。

今回の短編集でも、常識外れの事件が揃っている。

派手な謎を、淡々と処理する余裕

完璧な防御性能を誇る球形カプセルの中で、撲殺と刺殺の両方が成立してしまう『球形の楽園』。北海道の湖に現れた双頭の蛸と、それを巡って起きた不可解な殺人。毎度おなじみの変な事件だが、今回はそれだけじゃ終わらない。

というのも、あの三角形の顔をした謎の老婦人が、ついに動くのだ。初登場からずっと亜の後を追い続けていたこの人物。いったい何者で、なぜそこまで執拗なのか。その背景が明かされたとき、物語はコメディの皮をすっと脱ぎ捨てて、意外な深みに着地する。

それでも、泡坂作品らしさは損なわれていない。相変わらず亜は転び、ズレた発言をしながら、ありえない論理で真相に辿り着く。

その過程の軽やかさと、芯の通った推理が両立しているのが、このシリーズの強さだ。ユーモアと本格ミステリの同居、それもついにここまで来たかという感慨がある。

すべてを解き明かしたあと、何も変わらずそこに立っている亜愛一郎。その姿は、どこかとぼけていて、どこか誇らしげで、やっぱり誰よりも格好いい。

探偵と呼ぶには型破り、逃亡者と呼ぶには優雅すぎる。そんな彼の最後の姿は、妙にすっきりと心に残る。

笑って、推理して、逃げて。

これはその全部をやりきった男の、ちょっと奇妙なフィナーレだ。

8.触れたはずの愛も、風景も、すべてが反転する── 『湖底のまつり』

夜の川辺で、愛を交わしたはずの男が、朝にはいない。しかもその男は、ひと月も前に死んでいた。

そんな導入で始まる泡坂妻夫の『湖底のまつり』は、もはや事件を追う物語ではない。現実がどこから崩れていたのか、自分がどこに立っていたのかを見失っていく、感覚そのものを楽しむための小説だ。

舞台は、山深い村。そこに流れる濁流のように、物語の視点も感情もくるくると形を変えていく。章ごとに語り手が変わり、同じ出来事が何度も描かれるのに、見えてくるものはまるで違う。

まるで万華鏡を覗いているような、断片のきらめきと歪み。

そのずれが積み重なって、ある瞬間に、すべてが別の顔を見せる。

最初の一夜を、信じた時点でもう沈んでいる

叙述トリックという言葉が使われるとき、そこには「どんでん返し」がつきものだが、この作品はそんな単純な仕掛けにとどまらない。

文章の温度、語りの順序、誰の言葉で語られているか──そのすべてが仕掛けそのもので、人の認識を静かに誘導してくる。

重要なのは、作者が一度も事実を捏造していない点だ。書かれていることはすべて正しい。ただし、どこをどう見ているかが違う。そのズレが積み重なり、読んでいる側の理解が音もなく崩れていくのだ。

とくに印象的なのは、情緒に満ちた風景描写と、官能的ですらある男女の一夜の描写である。それらが甘美であればあるほど、あとから浮かび上がる真相の冷たさが、あとで強烈に響いてくるのだ。騙されたというより、見えていたものがそもそも幻だった、そんな喪失感が押し寄せる。

「何が起きたのか」ではなく、「どこで間違えたのか」に気づいたとき、物語そのものがぐるりと反転する。その感覚は、泡坂妻夫ならではの騙し絵のような仕上がりだ。

読み終えたあとに残るのは、騙されたという感情よりも、構造の美しさへの感嘆。湖底に沈んでいくのは村ではなく、こちらの先入観である。

幻想と現実、愛と嘘、過去と現在。そのすべてを霧の中に封じ込めて、最後にするりと姿を変える。

どこまでが夢で、どこからが罠だったのか。

気づいたときには、もう元の岸には戻れない。

これは眩暈で読み解くミステリだ。

まさに泡坂流、極まれり。

9.トリックのために全力疾走する7つの頭脳戦── 『ダイヤル7をまわす時』

ミステリとは何か。

その原点にして究極とも言えるのが、「論理で犯人を追い詰める」楽しさだ。

泡坂妻夫『ダイヤル7をまわす時』は、そんな理詰めの快感をとことん味わわせてくれる短編集だ。

まるで知恵の迷路に迷い込んだような7つの物語が、精密なロジックを武器に並んでいる。

泡坂妻夫が「パズラー」という遊びを、本気で洗練させた

表題作『ダイヤル7をまわす時』では、暴力団組長が殺され、現場から誰かが電話をかけていたことが判明する。ただそれだけの情報で真相にたどりつけるのか? そう思った瞬間から、頭の中にパズルが組み上がっていく。

作中では、すべてのヒントが公平に提示される。つまり、手がかりはもう全部そろっているのだ。問題はそれをどう使うかだけ。シンプルに見えてとんでもなく複雑なこの構造こそが、まさに泡坂流。

トリックの見せ方にもひねりが効いている。『飛んでくる声』では、音の性質そのものがトリックの核心。音響を使った物理的なからくりが、緻密なミステリに化ける過程が面白い。

とりわけ『可愛い動機』は秀逸で、そのタイトルからは想像もつかない、驚くような理由が事件の核に潜んでいる。しかし同時に、「そういう人は確かにいる」と納得してしまう。大きな悪意ではなく、小さな執着が事件を起こす。その観察の精度が高い。

誰がやったのか、どうやったのか、なぜやったのか。そのどれにも抜かりがないのが、この作品群のすごさだ。

いつもの泡坂作品にあるような奇術的な仕掛けや、奇妙な登場人物たちの味はやや控えめだ。そのぶん、論理の美しさと構造の洗練が前面に出ている。余計な装飾はなく、ただひたすらに思考が問われる構成。

こんなふうに真っ向から「推理で勝負しよう」と挑まれると、どうしたって本気になってしまう。

ページをめくる指が止まらないのは、ストーリーの面白さだけじゃない。そこに仕掛けられた思考の罠を、自分の手で解き明かしたくなるからだ。

挑戦を受けて立つのが好きなら、きっとここで何度でも立ち止まることになる。

さあ、ダイヤルをまわそう。

謎の中心は、すぐそこにある。

10.職人の技が、そのまま謎の鍵になる── 『蔭桔梗』

奇術師としてミステリ界に登場し、巧みなトリックで驚きを連発してきた泡坂妻夫が、本作では筆の調子をぐっと変えてきた。

『蔭桔梗』は、派手な構成も謎解きの快感もひとまず脇に置き、もっと深いところで心をじんわり揺さぶってくる短編集だ。

物語の舞台となるのは、紋章上絵師の世界。紋を描くという伝統の技を継ぐ職人たちの息遣いと、それを取り巻く人間関係、そして時の流れに押し流されそうな小さな感情が、ていねいに積み上げられていく。

泡坂自身が家紋職人だったという背景もあって、この世界の描写には、ちょっと真似できない密度と実感が詰まっている。

家紋とともに描かれる、人の想いと風景

表題作『蔭桔梗』では、家紋屋「生駒屋」の若主人が、仕事先でかつての想い人と再会する。交わす言葉は多くない。

けれど、描かれるのは過去と現在が交錯する、どうしようもなく繊細な感情の動き。その一瞬一瞬が、まるで筆の穂先で輪郭をなぞるように、ゆっくりと姿をあらわしていく。

本作に登場する物語の多くは、胸の内にわだかまった感情や、もう二度と取り戻せない時間の重さを扱っている。それは決して劇的ではないし、誰かが大声で泣き叫ぶような場面もない。でも、その分だけ、こぼれそうな言葉や表情の裏に込められたものが深く沁みてくる。

面白いのは、ミステリ的な要素が完全に排除されているわけではなく、むしろ「仕掛け」は生きていること。その使い方が変わっただけだ。ここでは謎を解くためではなく、感情の奥にある輪郭を浮かび上がらせるための触媒として、そっと物語に差し込まれている。

泡坂妻夫というと、どうしても奇術だのパズラーだの、派手な仕掛けを思い浮かべがちだ。でもこの作品は、そういう方向とは少し違う場所に立っている。ド派手なトリックは出てこない。それでも謎はちゃんと解けるし、論理も崩れない。しかもその論理が、町の仕事や日々の暮らしときっちり結びついている。

だから結末も、「はい解決、スッキリ」で終わらない。謎が解けたあとに、人と人の間に残っていたズレや、長年言えなかった気持ちまで一緒に見えてくる。事件を片づけるというより、関係の折れ目をそっと広げて確かめる、そんな感触だ。

結局この作品がやっているのは、「気持ちって、言葉よりも手仕事に残るよね」という推理なのだと思う。派手な仕掛けを期待して読むと、最初は少し地味に感じるかもしれない。

でも読み終えた頃には、職人の何気ない一手が、どんな証言よりも正直だったことに気づかされる。

そこが、この作品集のいちばん強いところだ。

おわりに 騙されるって、なんて楽しいんだろう

泡坂妻夫の小説は、ただうまいトリックがあるだけじゃない。

読めば読むほど、「この人は、本当に物語で遊ぶのが好きだったんだな」と思わされる。読者を驚かせることに命を懸けていたし、そのために小説の構造そのものをいじってくるような大胆さもあった。

でも、その裏には職人としての目と手がある。奇術師として、読者の視線をコントロールしながらも、決してインチキはしない。上絵師として、日本の伝統や人の機微を丁寧にすくい上げていく。

たとえば『乱れからくり』のからくり屋敷や、『しあわせの書』の仕掛けには、トリックへの情熱と遊び心がにじんでいるし、『蔭桔梗』のような静かで深い人間ドラマには、物語を描く人としての優しさがある。

トリッキーでユーモラスで、でも芯にはちゃんと人間がいる。だからこそ、泡坂作品は今読んでもまったく古びない。むしろ、「こういうミステリって、もうなかなか読めないよな」としみじみ思ってしまう。

泡坂妻夫を読むということは、仕掛け満載のステージに招かれて、驚いて、笑って、感動して、そして最後に拍手を送りたくなる、そんな極上のマジックショーを体験することなのだと思う。

まだ読んでいない人がいるなら、今こそ、その舞台の幕を開けてみてほしい。