ミステリを読んでいると、ただの殺人事件じゃ物足りなくなる瞬間がある。

犯人は誰? 殺された理由は? トリックは?

どれも大事なのだけれど、そこに「もうひとつの仕掛け」があると、気分が舞い上がる。

たとえば、死体が童謡になぞらえて並べられていたり、有名な絵画を模して殺されていたり。

そう、【見立て殺人】である。

見立て殺人は、犯人がわざわざ手間をかけて、事件そのものに「演出」を加えてくるタイプのミステリだ。

しかもそれが、詩や伝説、宗教儀式、絵画、数え歌といった意味ありげなモチーフに沿っているもんだから、やたら不気味で、どこか美しい。殺人をひとつの物語として構成しようとするその姿勢が、なんだかもう倒錯的でゾクゾクする。

しかも面白いのは、見立ての図式が次の犠牲者や犯行方法のヒントになっていたりする点だ。探偵といっしょになって、「次は誰がどう殺されるのか?」と考えるゲームが始まる。言ってみれば、私たち読者も犯人の舞台に巻き込まれているわけだ。

でもこのジャンルで本当に重要なのは、「なぜそんな演出をしたのか?」という〈ホワイダニット〉である。

儀式的な意味があるのか、誰かをミスリードさせたいのか、それとも単なる強迫観念か──この「なぜ見立てをするのか」が解けた瞬間、事件全体の輪郭がガラリと変わって見えてくる。

この記事では、そんな見立て殺人の魅力がぎっしり詰まった30作品をご紹介していきたい。

古典から現代まで、論理と狂気のバランスが絶妙な傑作ばかり。

演出過剰?

けっこうじゃないか。

それこそが、このジャンルの醍醐味なのだから。

1.童謡が殺意に変わるとき── S・S・ヴァン・ダイン『僧正殺人事件』

誰が殺したクック・ロビン?

そんな童謡の一節から幕を開ける殺人事件。最初の犠牲者は、心臓を矢で射抜かれている。

そして現場にはメモ。「僧正」なんていう署名付きだ。中二病どころの話じゃない。これがニューヨークで起きるのだから、そりゃ警察も頭を抱える。

しかし、我らがファイロ・ヴァンスは違う。アートとワインとクラシック音楽を愛するこの紳士探偵、どう見ても現場に不釣り合いなインテリだが、彼の頭脳がここから火を吹く。

美と狂気のあいだで笑う僧正

犯人は童謡になぞらえ、チェスの駒の動きに合わせて人を殺すという狂気をぶちまけてくる。そして、ヴァンスはその一手一手を読み解きながら、チェス盤のように展開する連続殺人に挑んでいく。

ヴァン・ダインという作家は、こういう「知性VS知性」の構図を描かせたら天才だ。この事件、ただの快楽殺人でもなければ、情念のドロドロでもない。

純粋な頭脳戦。完全犯罪のデザインを、美術品のように組み上げる犯人と、それを論理のメスで切り裂いていく探偵。そこに漂うのは、血の匂いと美意識のせめぎ合いだ。

そして忘れてはいけないのが、「童謡」の不気味さだ。マザーグースの明るくリズミカルな歌が、死と結びついた瞬間、まるで子どもの遊びに見せかけた悪魔のゲームに変貌する。このギャップがえげつない。無邪気さが凶器になる感覚。だから怖いし、だから面白い。

しかも犯人が「僧正(ビショップ)」を名乗るというセンス。チェス好きの犯罪者なんて、ロマンの塊じゃないか!

舞台は現代じゃない。1920年代のニューヨーク。なのに、いま読んでもバチバチに尖っている。まさに、古典ミステリのなかでも別格の存在感だ。

というわけで、謎解きの快感も、アートな美しさも、殺意の詩情も、全部詰まった傑作。ガチのパズル派も、物語の構造に痺れたい派も、これは見逃せない。

知性で勝負を挑んできた犯人に、ヴァンスがどうやってチェックメイトを決めるのか。

歌は終わり、夜は静かに戻る。

そしてチェス盤だけが、次の一手を待っている。

2.地獄を連れてきたのは、だあれ?── アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』

「小さな兵隊さんが10人、食事に行ったら1人が喉につまらせて、残り9人……」

アガサ・クリスティー『そして誰もいなくなった』を語るなら、やっぱりこの童謡から始めたい。

リズミカルで無邪気な詩に沿って、一人ずつ人が死んでいく。しかも、殺される順番も、死に方も、ぜんぶ決まっている。なのに、誰がやってるのかはわからない。

登場人物はたった十人。その全員が過去に罪を犯した存在。そして、犯人は島の外にいるはずがない。

つまり、犯人はこの中にいる。でも自分じゃない。

そう思っているのは、十人全員だ。

ミステリ史を変えた、完全犯罪のデザイン

この構図がまず完璧すぎる。

孤島という密室で、次々に人が死んでいくのに、手がかりも動機もあやふや。しかも最初から警察もいない。閉鎖空間で、犯人と生存者が一緒に部屋でお茶してる状況が、当たり前のように続いていく。

疑う、信じる、裏切る、逃げ場はない。犯人捜しをしながら、次の被害者になるかもしれないという絶望が首を絞めてくる。

これが、「クローズド・サークル」と「見立て殺人」を融合させた究極形だ。殺人方法も巧妙なら、死体の発見タイミングも絶妙で、心理的圧迫が加速する構成が見事すぎる。ミステリとしての仕掛けもバッチリだが、それ以上に、この作品の恐ろしさは「人間の壊れ方」の描き方にある。

集団の中に犯人がいるとわかったとき、人はどれだけ冷静でいられるのか。疑心暗鬼は伝染し、仲間は敵に変わり、正気だった人があっという間にパニックに陥る。この作品の凄さは、謎解きよりもむしろ、人が疑いによって崩壊していく様を徹底的に描き切ったところにある。

さらに言うなら、犯人がやっていることは、ただの復讐じゃない。あくまで「裁き」だ。法では裁けなかった者たちに、神の名のもとに最後の審判を下す。その舞台として童謡を使うという発想が、最高に冷酷で、美しくもある。

ここまで完璧に構成されたプロットが、たったの十人で成り立っている。無駄が一切ない。結末の衝撃はもちろんのこと、その過程で描かれる「誰を信じて、誰に背を向けるか」の判断ミスがすべて死に直結する構造は、何度読んでも美しい。

とにかく、これを超えるクローズド・サークルはない。

見立て殺人、密室、犯人当て、心理戦。

ぜんぶの要素をこれほど緻密に組み上げたミステリは、クリスティーにしか書けない。

最後のページをめくり、審判の理由を知ったとき、 誰もが気がつく。

誰もいないはずの島で、もっとも恐ろしい視線に晒されていたのは、自分自身だったということに。

3.毒入り紅茶と童謡と洗濯ばさみ── アガサ・クリスティー『ポケットにライ麦を』

ミス・マープルものの中でも『ポケットにライ麦を』は、事件の異様さとユーモアのバランスが最高にいい。

まず、ポケットにライ麦。なんだそりゃ?となる。しかし、クリスティーはそういう「ナゾのアイテム」を導入に使うのがうまい。変な違和感から始まって、最後にはそれがきっちり論理に落ち着く。この流れが気持ちいいのだ。

舞台は、イギリスの田舎にある大きなお屋敷。金持ちの家で揉め事があって、毒殺があって、さらにはメイドが鼻に洗濯ばさみをつけた状態で殺されて発見される。

あまりにも不自然すぎて、これはもう常軌を逸した連続殺人か、あるいは……となるわけだが、ここでミス・マープルが登場する。

童謡に隠された逆転のロジックに痺れる

マープルの武器は、地味だけど最強。人間観察。人の性格、癖、日常のパターン、そこから浮かび上がる小さなズレ。

警察がスルーするようなささいな変化を拾って、「この人は嘘ついてる」「そこに悪意がある」と、ぴたりと当ててくる。いつもおとなしめのマープルだが、今回は、被害者が元教え子だからという理由で、超本気モードだ。

しかもこの事件、童謡「六ペンスの唄を歌おう」に見立てられている。鳥が出てきたり、パンと蜂蜜だったり、子供の歌のイメージで構成されているのに、やっていることは殺人。このギャップが怖いし、やたら印象に残る。

面白いのは、犯人がなんでわざわざそんな見立てを使ったのかという話だ。狂人だから? いや違う。むしろ冷静で、合理的に計算している。その異様な演出をすることで、捜査の目を別方向に向けさせているのだ。これがまた巧妙である。

あくまでトリックの中心は心理。見立て殺人と言うと派手な演出が目立ちがちだが、本作ではそれをカモフラージュとして使ってるのが面白い。ど派手だが、やっていることはめちゃくちゃクレバーなのだ。

ミス・マープルが好きな人も、まだ触れてない人も、この作品は特におすすめしたい。

殺人もヒントも童謡ベースでポップに見えるが、中身はめちゃくちゃドロドロしていて、最後には「やられた」と唸らされるタイプのやつだ。

鼻をつままれた死体という、滑稽でいておぞましいパズルの最後の一片。

それがはまった瞬間、ポップな見立ては、救いようのない悲劇へと姿を変える。

童謡の調べに乗せて届けられる、最高に悪趣味で、最高に知的なティータイムを、どうぞご堪能あれ。

4.偶然が作る殺人の形── エラリー・クイーン『ダブル・ダブル』

事件は、はじまる前からもう、どこかおかしかった。

エラリーの元に、新聞記事──町の隠者の病死、富豪の自殺、町の物乞いの失踪──の切り抜きの手紙が届く。

そこに登場する、美しく謎めいた女・リーマ。そして舞台は、あのライツヴィル。クイーンが何度も訪れている、アメリカの小さな町だ。

『ダブル・ダブル』の面白さは、最初から最後まで、すべてが「二つの意味」を持っているところだ。死因ひとつとっても、自然死に見えるけど不審な点もある。偶然に見えるけど、どこか計画的。

誰も殺されていないかもしれないし、全員が殺されているのかもしれない。探偵としてのクイーンが、何か意味のあるパターンを必死で組み立てようとすればするほど、すべてが崩れていくような感覚に陥っていく。

論理が敗北するとき、ミステリはこうなる

童謡になぞらえた〈見立て殺人〉として読むこともできる。でもこの作品は、犯人が意図してそれを演出しているのかどうかさえ曖昧だ。

たまたまそう見えてしまっただけかもしれない。あるいは、読者やクイーン自身が「何かの意図があるはずだ」と思い込んでしまってるだけかもしれない。

これは、ミステリとしては相当イレギュラーだ。だけどそのズレこそが最高に効いている。なぜなら、これはつまり「人間の知性そのものが作り出す罠」なのだ。

意味のないものに意味を見出そうとして、勝手に自分で物語を作って、そこに飲み込まれていく。それは、探偵小説というジャンルへのメタ的な仕掛けでもあるし、同時に人間の性(さが)みたいなものを描いているとも言える。

エラリー・クイーンというキャラクターも、本作ではこれまで以上に揺らいでる。論理の使い手としてのプライドと、自分でも気づかないうちに膨らんでいた傲慢さ。そしてリーマという人物への感情。このあたりの人間ドラマが、単なるパズルでは終わらない厚みを生んでいる。

タイトルの『ダブル・ダブル』は、まさにこの物語のすべてを象徴している。事件の意味も、登場人物の顔も、読み終えてもひとつに定まらない。でもだからこそ、この物語はずっと心に引っかかるのだ。

理詰めでは割り切れない、でも見逃すわけにはいかない。

そんな「ミステリの限界」と「ミステリの可能性」の両方を味わえる、静かにとんでもない一作である。

すべての答えには裏面があり、すべての真実には影が寄り添っている。

霧が晴れた後、そこに立っているのは勝利した探偵か、それとも虚像に踊らされた男か。

鏡合わせの迷宮を抜けたとき、あなたの手元に残る『正解』もまた、二つの顔を持って笑っている。

5.狂気のなかに潜む、完璧な理性── エラリー・クイーン『靴に棲む老婆』

製靴業で成功したポッツ家の女主人コーネリア。そこに6人の子どもがいる……なんて、それだけで充分おかしい。でも本当におかしいのは、そこから先だ。

長男が弟に決闘を申し込んで、見物人が集まって、でも拳銃は空砲にすり替えたから大丈夫……なはずが、撃たれて本当に死んでしまう。どうして? となる導入から、一気に物語はとんでもない方向に加速していく。

エラリー・クイーン『靴に棲む老婆』は、とにかく変で濃い。登場人物のほぼ全員が癖が強すぎて、誰がまともなのかわからなくなるレベルだ。

でもそこにど真ん中ストレートな不可能犯罪が投げ込まれてくるから、読みごたえがとんでもない。

クイーン史上「最も奇妙」な家族

見立て殺人モノのひとつで、マザーグースの童謡に沿ったような形で事件が進行する。

しかも家族構成からして、その見立てが成り立ってしまうのが怖い。犯人が童謡に寄せたのではなくて、家の方が先に狂っていた。そんな世界線である。

ミステリ的には、空砲で人が死ぬという冒頭の謎がめちゃくちゃ魅力的だ。目の前で起きた事件なのに、誰も説明できない。

これはクイーン得意の「ロジックで切り込む系」のトリックで、ガチガチに固めた論理で読み解く快感が味わえる。途中、あまりにも騒がしくて「何の話だっけ?」となる場面もあるが、そこもまたこの作品の妙味である。

あと注目したいのは、狂気と冷静のギリギリのバランスだ。一家があまりにカオスだから、誰が何してもおかしくないように思える。でも、だからこそ犯人にとっては都合がいい。異常が日常に溶け込んでて、誰もそれを疑わない。その構造を利用したトリックが、とても作り込まれている。

読みながら笑える。でも笑っているうちに、これはかなりエグいと気づいてゾッとする。そんな一作だ。クイーンの中でも変化球寄りだが、トリックと構成はさすがの完成度。

変人だらけの大所帯に、冷静すぎる探偵クイーンが挑むこの異常な対決。ミステリ好きなら見逃せない。

6.嘘からはじまる恋は、必ず痛い目を見る── イーデン・フィルポッツ『誰がコマドリを殺したのか?』

『誰がコマドリを殺したのか?』

タイトルはマザーグースだが、中身は血も涙もある人間ドラマ。イーデン・フィルポッツが描くのは、見立て殺人のパズルじゃなくて、恋と嘘と破滅の連鎖だ。

主人公ノートンは若手の医者。婚約者がいて、将来も堅い。しかし、ある女性に出会って人生が狂う。その女の名はダイアナ。男を惑わす魔性のコマドリ。

ノートンは遺産相続の嘘をついてまで彼女にアタックし、結婚にこぎつける。ところが、その嘘がバレたとたん、愛が憎しみにひっくり返る。あとはもう、加速度的に地獄である。

ミステリの皮をかぶった心理悲劇

前半は完全に恋愛小説だ。ミステリ?なにそれ?というくらい、ふたりの感情のアップダウンをねちっこく描いていく。

正直、ダイアナもノートンもめんどくさい。しかしそのめんどくささがリアルで、ジリジリと崩れていく関係性に目が離せなくなる。

そして事件。あまりに自然な流れで死が訪れるせいで、「殺人」と「事故」の境界が揺らいでくる。誰が悪いのか? ノートンか? ダイアナか? それとも嘘そのものか? 誰かが銃を撃つ前に、感情という名の刃が何度も心を刺している。

タイトルの問いに、単純な答えはない。「誰がコマドリを殺したのか?」というより、「何が彼女を壊したのか?」とでも言うべきか。これは謎解きの話ではなく、ひとつの恋がどう壊れ、どう人を追い詰めていくかを描いた物語だ。

派手なトリックも、連続死もない。でも最後には、ズシンとくる。恋と虚栄とエゴで積み上げられた関係が、どんなふうに崩れていくのか。それをじっくり味わいたい人におすすめしたい、異色の心理ミステリである。

そして読み終えたあとに残るのは、誰のものともわからない、鳥の羽ばたきのような痛みだ。

7.修道院で始まる、世界の終わりごっこ── ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』

「知識は危険だ」と、そう信じていた人たちがいた。

舞台は14世紀のイタリア。ある壮麗な僧院で、若い修道士が不可解な死を遂げる。それを皮切りに、豚の血や毒やらが飛び出す奇怪な連続死が発生。どれもこれも、まるで『ヨハネの黙示録』の預言をなぞっているかのようだ。

どんどん空気が不穏になっていく中、修道士ウィリアムとその弟子アドソが現地入り。元異端審問官にして論理の申し子のウィリアムが、この神の罰のような事件の真相に迫っていく。

「物語は信じられるのか」を問いかけるエーコの罠

この小説の表層は、いかにも「中世×連続殺人×図書館ミステリ」といった感じの冒険譚だが、ふたを開けるとめちゃくちゃ濃厚な思索小説になっている。宗教、権力、知のあり方。教皇と皇帝、異端と正統、文字と沈黙。

すべてのテーマが錯綜していて、それをひとつずつ論理で切り裂いていくウィリアムの姿は、もう中世版ホームズというより、哲学者探偵と呼ぶのが正しいかもしれない。

最大の見どころは、やはり図書館だ。回廊と扉が迷宮のように入り組んだ、まさに知識のラビリンス。そこに隠されている禁断の書物が、この連続殺人の鍵になる。図書館とは「知を蓄える場所」なのか、「知を封じ込める場所」なのか。この対立が、物語の真ん中で静かに火を噴いていく。

事件の背景にあるのは、黙示録の見立てだ。でもこの見立てがクセモノで、実はすべてが犯人の計画だったのか、それとも皆が勝手に意味を読み取っていただけなのか、がわからない。

そこにこそ、本作のスリリングなテーマがある。つまり「パターンは人が勝手に作る」というやつだ。犯人も神も、もしかすると最初から存在してなかったのかもしれない。じゃあ、この惨劇はなんだったのか?

ウンベルト・エーコは、物語を使って「物語とは信用できるのか?」という問いを突きつけてくる。だからこの作品は、ただの殺人ミステリじゃない。殺人事件のふりをした、知と信仰と権力のメタ的バトルなのだ。

知は光だったのか。それとも毒だったのか。答えは最後まで与えられない。

残ったのは、焼け落ちた書物と、解釈だけだ。

そして人はまた、意味を求めて物語を編み始める。

つまり知識は、いまも危険であり続けている。

8.島の闇は、俳句よりも深く── 横溝正史『獄門島』

「三人の妹が殺される」

戦友の遺言から始まる連続殺人。金田一耕助がたどり着くのは、瀬戸内海に浮かぶ不気味な孤島・獄門島。

名前からして恐ろしいが、中身も期待を裏切らない。古い因習と陰気な人間関係が絡み合うこの島で、見事にあの俳句に沿った殺人劇が幕を開ける。

横溝正史が描いた、日本の闇の凝縮点

『獄門島』は、横溝ミステリの中でも群を抜いて陰惨で華やかだ。血と怨念が飛び交うのに、なぜか耽美的。殺人現場の描写が、やたらと風雅なのが特徴で、ただ人が死ぬだけじゃ終わらない。

死体の配置や小道具の使い方まで、まるで絵画のように構成されている。殺しの手口に俳句を使うあたり、「和の猟奇趣味」が全開だ。

でもこれは、ただの装飾じゃない。舞台は昭和21年、終戦直後。日本中が価値観を見失っている時代。そんな混沌にあって、島は封建と迷信の残滓にどっぷり浸かっている。伝統と混乱、秩序と狂気。その全部がごちゃまぜになって噴き出したのが、この俳句連続殺人なのだ。

そして何より、この作品のヤバさは、「美」に名を借りた殺意の強さにある。犯人は、伝統文化の象徴である俳句を使って、自分の中の「正しさ」を押し通そうとする。その歪みが、連続殺人という形で爆発するわけだ。この構造は単なる謎解きにとどまらず、戦後という時代のトラウマをそのまま詰め込んだような重みがある。

横溝正史は、本格ミステリの枠に日本という狂気を詰め込む天才だ。その代表作がこの『獄門島』である。怖いし、キレイだし、苦いし、後味も抜群。

ミステリというより、日本の闇を俳句で切り刻んだような一作だ。

島は再び沈黙に包まれ、波だけが何もなかったように寄せては返す。

だが、血に濡れた五・七・五は、いまもどこかで詠まれ続けている。

物語が終わっても、獄門島の呪いはまだ終わっていない。

9.家宝で殺すという皮肉── 横溝正史『犬神家の一族』

死体の足が、湖から逆さに突き出しているあの衝撃。

映像化のインパクトが語られがちだが、『犬神家の一族』の真の怖さは、もっとねっとりジメジメと内側からくる。腐った一族、呪いのような遺言、誰もが一発狙ってる血の繋がり。見た目は和風ホラーだが、中身はきっちり本格ミステリだ。

出発点は、戦後の信州。遺産をめぐって火花を散らす犬神家の面々に、金田一耕助が呼び出される。その発端となるのが、「珠世が三兄弟のうち誰かと結婚すれば、莫大な財産が手に入る」という、どう考えても地雷な遺言だ。

当然、憎しみと欲の渦が一気に噴き出して、あとはもう殺人しか起きないという空気になる。

斧・琴・菊の悪夢的ロジック

ここで効いてくるのが、「斧・琴・菊」という見立てだ。家宝として受け継がれてきたこの三つの品が、まさかの殺害方法と結びついてくるという、悪趣味きわまりない演出。でもこれが、すごく理にかなっているのだ。

この一族にとって、伝統や家名なんてもう形骸化した虚像でしかない。だからこそ、誇りにしていた家宝を殺しに使われることで、犬神家は内側から崩壊していく。

犯人の動機は、単なる金じゃない。もっと根深くて、もっと報われない。その背景にあるのは、家長・犬神佐兵衛の過去の「罪」。親が犯した理不尽を、次の世代がなすりつけ合いながら生き延びてきた。その歪みが、連続殺人という最悪の形で噴き出す。この構造は、まさに「血が呪う」というやつだ。

『犬神家の一族』は、横溝正史の代表作として知られているが、ただの名作で片づけるには惜しい。これは、日本的な本格がどこまで濃密になれるかを示した作品だ。

旧家の腐臭と、名探偵の論理がぶつかりあって、最後に立ち上がるのは、哀しみの残る真実。

金田一が帽子を脱いで髪をくしゃっとするその瞬間に、全部が収束する。

何度読んでも、この空気は特別だ。

10.唄は忘れても、恨みは忘れない── 横溝正史『悪魔の手毬唄』

「手毬唄」と聞くと、なんだか懐かしくて切ない響きがある。しかしこの物語では、その唄が死を呼ぶ呪文になる。

横溝正史の『悪魔の手毬唄』は、そんな詩的でおどろおどろしいアイデアを、見事にホラーと本格ミステリの枠に押し込んだ傑作だ。

舞台は山奥の村・鬼首村。金田一耕助は静養のつもりでやってきたのに、相変わらず殺人が彼の後を追ってくる。

しかも今度は、村の古い手毬唄の歌詞通りに、若い娘たちが順番に殺されていくという、悪趣味としか言いようのない事件が発生する。

土着性と哀切が交差する、横溝ミステリの核心

この作品、見立て殺人モノとしては珍しく、物理トリックよりも村人たちの複雑すぎる人間関係に焦点が当てられている。

20年前の未解決事件、仁礼家と由良家の確執、隠された出生、恋と嫉妬と憎しみが複雑に絡み合って、もはや誰が誰を恨んでいたのかすら曖昧だ。そんな混沌の中で、手毬唄だけが冷静に次に殺される名前を淡々と歌っているという不気味さ。

金田一耕助は、村の空気に溶け込むようにして、少しずつ過去の傷を掘り起こしていく。終盤に向かうにつれて、事件の構図がはっきりしてくるのだが、それは単なる犯人捜しではない。

恨みを忘れられずにいた人、過去の罪に目を背けていた人、黙っていた人、みんなが何かしらの形で関わっていて、それぞれの悲しみが一つの事件を形作っていたのだとわかる。

手毬唄は、犯人にとっては記憶を辿るための設計図みたいなものだったのかもしれない。子供の頃に刷り込まれたメロディとリズムに、恨みや怒りを上書きしていった結果が、あの連続殺人だったと考えると恐ろしい。

『悪魔の手毬唄』は、土着的で湿度のある日本ミステリの魅力が詰まっている。怖いけど悲しい。グロいけど美しい。そんな矛盾をまるごと成立させてしまうのが、横溝正史の真骨頂。

ページを閉じた後、あの唄をふとした瞬間に口ずさんでしまったなら。

それは、あなたの背後で、悪魔が静かに手毬を突き始めている証拠だ。

11.ミステリそのものが仕掛けになるとき── 綾辻行人『迷路館の殺人』

ミステリというのはやられたくて読んでいるようなものだが、これはそのやられ方がすごく良い。

綾辻行人の『迷路館の殺人』は、ただの殺人事件でも、ただの見立てでも終わらない。ミステリという形式そのものを使って、読んでるこちらの認識ごと、まるっとひっくり返してくる。

舞台は、あの中村青司が建てた「迷路館」。地下に巨大な迷路を持ち、部屋の名前はミノタウロスやイカロスなどギリシャ神話に由来するという徹底ぶり。

ここに集められたのは4人の推理作家。遺産を賭けて、館を舞台にした小説を書けという無茶ぶりから物語は始まる。で、当然のように、現実の殺人が始まるのだ。しかも、それぞれの部屋の神話モチーフに合わせて。

認識の裏をかくための形式美

ここまではまあ、館シリーズらしいなという感じだが、問題はそこからだ。

この話は、「ある作家が書いた小説を読む」という構造になっていて、その構造自体がトリックとして機能してくる。作中作、そしてその外側、さらにその外……と、読んでいるうちに、どこまでが虚構でどこまでが現実なのか、完全に迷い込んでしまうのだ。

密室、見立て、作中作、叙述トリック、ダブルミーニング……すべてが複雑に絡み合っていても、読後には一本筋の通った納得の解が待っている。しかも、それが二重構造になってるから、二回「やられた」と思わされるのだ。

『十角館の殺人』で始まった綾辻作品の中でも、この『迷路館』はミステリそのものを舞台にした、ある意味もっとも攻めた一作だ。叙述トリックってこういうことか、というのが骨身にしみる。

迷路から抜け出したつもりでも、物語はふいに背後から肩をつかむ。

そしてまた誰かが、この館に足を踏み入れる。

同じ物語を、もう一度なぞるために。

12.それは、美しい殺意が支配する館だった── 綾辻行人『霧越邸殺人事件』

吹雪で道に迷い、霧の中から現れた巨大な洋館。

もうこれだけで心が躍るが、『霧越邸殺人事件』がそこから見せてくるのは、ただのクローズド・サークルじゃない。これは館そのものが何かを語り、何かを仕掛けてくる、まさに生きているようなミステリだ。

劇団「暗色天幕」の一行がたどり着いたのは、信州の山奥にそびえる謎の邸宅・霧越邸。住人たちはどこか現実離れしていて、館では物が勝手に動き、奇妙な予兆がちらつく。

霧越邸という生きた舞台装置

最初の死は北原白秋の詩を添えて現れ、以後の連続殺人も同じ詩集に見立てられて展開していく。探偵役は劇団主宰の槍中。しかし、論理だけじゃとても太刀打ちできそうにない「何か」が、この館にはあるのだ。

ミステリとしての構造は綿密で、しっかりパズルが組まれている。でもそれ以上に効いてくるのが、圧倒的な雰囲気と美学だ。犯人の動機は倒錯した感情であり、それが詩の引用と殺人の演出に完璧に反映されている。つまりこれは、論理と幻想、理性と美意識が真っ向からぶつかる一作なのだ。

そして忘れてはいけないのが霧越邸そのものの存在感。ただの背景ではない。むしろこの館が、犯人と同じくらい、いやそれ以上に不気味な何かを物語に注ぎ込んでくる。密室の中で起きる出来事が、人の仕業なのか、何か別の力なのか……その境目が絶妙にぼやかされていて、最後まで不安が拭えない。

館ミステリが好きなら、この作品は避けて通れない。幻想と論理、白秋の詩と死の美学、それらが交錯する吹雪の邸は、どこまでも妖しく、どこまでも魅力的だ。

霧が晴れたはずなのに、どこか景色が違って見える。

最後のページを閉じたあと、自分が今どこにいるのか、一瞬わからなくなってしまう。

だが、確かにあの館の呼気だけが残っている。

冷たく、かすかに、首筋のあたりに。

13.山に棲むものは、ヒトか、魔か── 三津田信三『山魔の如き嗤うもの』

古くて狭い集落に、外から人が戻ってくる。この時点で、何かが始まってしまいそうな気配がある。

三津田信三『山魔の如き嗤うもの』は、そんな「帰郷型因習ミステリ」とでも呼びたくなる導入から、息の詰まるような山村ホラーとガチの本格ミステリを、驚くほど高密度で融合させた一作だ。

舞台は奥多摩の山奥にある神戸(ごうど)村。郷土の奇習に従って成人参りの儀式にやってきた教師・郷木靖美が足を踏み入れるのは、山魔の伝説と「忌み山」が今も生きている土地。

その山に近づいてはならない、という警句を破った瞬間から、物語は完全に不穏モードに突入。童歌の一節が現実の殺人へと変貌し、誰もが何かを隠しているような閉鎖空間が、不条理と恐怖の圧で胸を締め付けてくる。

刀城言耶シリーズ屈指の恐怖×論理の融合

刀城言耶シリーズの中でも、本作はとりわけ恐怖と論理のバランスが極端だ。ビビらせておいてから論理で殴る。怪異に見えたものが、意外な形で人間の手によるものと判明したときの落差はかなり酷い。

特に「◯◯◯」や「◯◯の反転」を駆使したトリックが圧巻で、あの童歌の意味がひっくり返る瞬間には思わず声が出る。仕掛けの派手さだけじゃなく、その裏にある動機や執念がしっかり描かれているのもポイントだ。

そして何よりこの作品の恐ろしさは、「人が恐れるものを、利用しようとする人間」の存在にある。山魔という伝説を、偶然ではなく意図的に再現して見せる手つきの冷酷さ。怪異のふりをして人を殺す、なんて話は昔からあるが、本作ではそれが入念な準備と超ド級の論理で積み上げられている。

だからこそ、最後に明かされる〈嗤うもの〉の正体が、ただの名前や動機の開示ではなく、まるごと一つの恐怖として迫ってくるのだ。

ガチで怖い。でもガチで論理的。そして何より、うまい。

田舎ゴシックとホラーミステリの理想的な結晶であり、古典的な本格ミステリへのオマージュでもありながら、三津田信三という作家が築き上げた和製異界ミステリの完成形とも言える作品だ。

怖いのが苦手でも、これは読んでみてほしい。

いや、読んだあとに言うべきか。

「足を踏み入れてはいけない場所」に、あえて踏み込んでしまった時点で、もう手遅れだと。

14.推理という名の神話を、爆破する── 麻耶雄嵩『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』

このタイトルはズルい。「最後の事件」なんて言われたら、そりゃ気になるに決まっている。

麻耶雄嵩『翼ある闇』、これはミステリの皮を被った異形の怪物だ。

舞台は、どこを切っても古典ガジェットのかたまりみたいな蒼鴉城。密室、首なし死体、見立て、儀式、旧家の因縁。これでもかと並ぶお約束に、「よっしゃ来た!」と思っていると、その期待がすべて裏切られていく。

古典ガジェットの祭壇で、ミステリが解体される瞬間

探偵役はふたり。ひとりは木更津悠也、もうひとりは変人メルカトル鮎。この二人が、事件の謎をめぐって激しく論争を繰り広げる。

華麗な推理の応酬、かと思いきや、どれもこれも論破されてひっくり返されるという泥仕合。名探偵とは、こんなに信用できないものだったか?と思わされる。

そして最大の衝撃は、物語の終盤にある「あの推理」だ。やりすぎもここまで来ると、むしろ清々しい。笑っていいのか引くべきか迷うくらい、ぶっ飛んでいるのに、なぜか目が離せない。

しかもそれが、単なる悪ふざけではなく、探偵という存在への疑念として機能してるからタチが悪い。これは「論理で真実に辿り着ける」というミステリの根本的な幻想を、見事に破壊してみせた問題作なのだ。

普通のミステリのつもりで読んだら、足元から床が抜ける。けれどその落下感こそが、本作最大の快楽でもある。探偵小説というジャンルを信じている人ほど、ダメージもデカいが、読み終えたあとに残る問いも深い。

麻耶雄嵩のデビュー作にしてこの暴挙。すべてを壊すことでしか見えないものがあるという、強烈なメッセージを叩きつけてくる。

ミステリの限界を見たいなら、これを避けて通ることはできない。

信じる者こそ、撃たれる。それがこの物語だ。

15.嘘から始まる密室、歌に導かれる殺人── 幡大介『猫間地獄のわらべ歌』

時代小説にミステリ要素を盛る作品はよく見るけれど、『猫間地獄のわらべ歌』は、いろんな意味で頭ひとつ抜けている。

なんとこれは、殺人事件が「起きていない」状態で、しかもその「犯人」を捏造しろ、というところから話が始まるのだ。

江戸の下屋敷で起きたのは、どう見ても自殺。でも藩主の愛妾が「これは密室殺人だ」と決めつけてしまう。で、上からの命令で、ない事件の犯人を捜すという、逆・推理小説が幕を開ける。

と思えば舞台は一転、国許では本物の連続殺人が発生する。しかもわらべ歌に沿って順番に人が死んでいくという、本格おなじみの「見立て」展開。しかも死に方がどれもヘビーでグロい。

それでも、江戸では架空の密室をでっちあげ、国許ではホンモノの殺人に挑むという二重構造が、絶妙なリズムで交互に展開されていく。

本格の常識を江戸時代で再構築する、史上稀有の仕掛け

もちろんただの「時代劇にミステリを足した」作品じゃない。江戸時代という設定そのものが、トリックやアリバイの前提条件としてめちゃくちゃうまく使われている。

移動に日数がかかる、通信手段は口頭と飛脚、身分制度が捜査を歪める。現代の常識では通用しない仕掛けが、ちゃんとロジックとして成立してるのがすごい。

そして何より本作がユニークなのは、登場人物たちのノリだ。探偵役とワトソン役が、ときに読者に話しかけてくるし、ミステリ用語をぽんと使ってくる。あげくに「読者への挑戦状」まで飛び出す。真顔でバカをやるこの空気感は、好き嫌いが分かれるかもしれないが、刺さる人にはたまらない。

そして、ラスト。これがすごい。誰もが気づかなかったはずの伏線がひっくり返り、全体の構造がガラッと再編される。

残るのは、驚きというよりも「してやられた!」という快感だ。読み終わってから最初に戻ると、あちこちに仕込まれてた爆弾に気づかされる。

おふざけかと思いきや、これは本格ミステリとしてガチで強い。

江戸時代の顔をしたメタ構造爆弾。なにそれ?と思った人は、ぜひ飛び込んでみてほしい。

冗談みたいな始まりなのに、最後のページを閉じたときだけは、なぜかしんと心が整ってしまうのだ。

真相を知って振り返れば、最初の一行からすでに罠は仕掛けられていたと気づく──まるで江戸そのものが、あなたを試していたかのように。

16.見立ての裏に狂気を読み解け── 山口雅也『キッド・ピストルズの冒涜』

マザーグースに沿った殺人が起きたと聞いて、すぐに見立て殺人モノだとわかる。でも、この『キッド・ピストルズの冒涜』は、そこから大きく踏み込んでくる。

見立てそのものを「狂気の論理」として再定義し、その内部にある一貫したロジックを読み解くという、前代未聞のスタイル。探偵キッド・ピストルズは、いわば狂気の哲学者だ。

連作短編集の形式を取りながら、どの話にも奇妙な死と不条理な状況が登場する。50年間一歩も外に出なかった老婆の毒殺、動物園の園長が残した意味不明な言葉、曲がった家に住む男の異様な死。

どれもこれも、どうやって解けばいいんだと頭を抱えたくなる代物だが、キッドは言う。

「狂気には狂気なりの筋がある」と。

狂気にも筋があるという、探偵キッド・ピストルズの哲学

この台詞がすべてを象徴している。狂って見える世界にも、その中でだけ成立するルールがある。キッドはそこを掘る。

他の探偵たちが「狂っているから意味不明」で済ませてしまう部分に、あえて入り込む。そこが本作最大の魅力だ。

キッドの捜査スタイルは、完全にパンクである。既成概念に反旗を翻し、常識を疑い、常にアウトサイダーであろうとする姿勢が、彼のロジックにも、服装にも、話し方にも滲んでいる。パンク探偵が、英国の伝統を象徴するマザーグースを題材にした殺人を読み解くという構造そのものが、実に痛快だ。

何よりすごいのは、どの話もちゃんと論理的に解決されていくことだ。ただし、その論理は、我々の世界では通用しない。あくまで「犯人の世界」において完結している。その閉じた宇宙に入っていくには、常識を捨てて、感覚を研ぎ澄ますしかない。読んでいて、自分の思考回路がねじれていく感覚がたまらないのだ。

奇抜な設定とシュールな展開、それでいて恐ろしく知的。ミステリの型を残しつつ、型そのものを壊すような試みでもある。

『キッド・ピストルズの冒涜』は、パズル好きにも、文学好きにも、ロックな精神を忘れていないすべての読書家にも刺さる、唯一無二のミステリだ。

世界のほころびに耳をすませば、そこには常識よりも確かな狂気の筋が、かすかに脈打っている。

17.黙示録の夏に、探偵は沈黙する── 笠井潔『サマー・アポカリプス』

南フランスの古城で起きた連続殺人。聖書の「ヨハネの黙示録」に見立てた四騎士の死。

しかも、現場には二度殺された死体が転がっている。そんな謎まみれの事件が始まったというのに、探偵は動かない。いや、正確には「見ているだけ」だ。

『サマー・アポカリプス』は、笠井潔が送り出す知の探偵・矢吹駆シリーズの中でも、ひときわ異質で魅力的な一冊である。舞台は夏のヨーロッパ、異端カタリ派の聖地。そしてテーマは、なんと「終末」と「象徴」と「現象学」。

難しそうに聞こえるかもしれない。でも、謎自体はちゃんと本格ミステリのど真ん中だ。

密室殺人あり、奇怪な死体あり、見立て殺人あり。ガジェットは全部揃っている。

宗教象徴とロジックが交錯する、終末の構図

じゃあ、何が他と違うのか? 一番のポイントは、探偵があくまで観察者に徹していることだ。

矢吹駆は、犯人が誰なのかを暴くだけじゃ満足しない。「なぜ、そういう構造の犯罪になったのか?」「この象徴は、犯人の世界認識でどう機能しているのか?」と、そこまで問うてくる。もはや哲学者だ。

特に今回の見立ては面白い。普通なら、「黙示録の四騎士を模した殺人なんて、いかにもカルトな狂信者の犯行だろう」と考えてしまう。でも矢吹駆は、それすら逆手にとる。

つまり、あえて宗教的なモチーフを使うことで、真の動機や論理を見えなくしている、というわけだ。

そして忘れてはいけないのが、矢吹駆の非情さだ。彼は知っている。事件が続くのを止められる。でも止めない。その姿勢にイライラする人もいるかもしれない。

しかし、彼の哲学は一貫している。殺人はただの事実じゃない。それがどんな文脈の中で「意味」になるのかを、最後まで見届けないと「解決」にならないと考えている。

どこまでも冷静で、どこまでも理屈っぽいのに、なぜか引き込まれる。むしろ、論理と感情のギリギリの綱引きを味わえる作品だ。

暑い季節にこそ読みたくなる、知的で苛烈な終末のミステリ。

矢吹駆は、きっと今回も事件の向こうに「思想の構図」を見ていたに違いない。

18.修道院で炸裂する、新本格の大花火── 二階堂黎人『聖アウスラ修道院の惨劇』

冒頭からいきなり修道院で女生徒が転落死。しかも、次は桜の木に裸で逆さ吊りにされた神父の首なし死体。

はい、出ました。新本格の良心にして怪物、二階堂黎人の真骨頂、『聖アウスラ修道院の惨劇』である。

舞台は、野尻湖畔にぽつんと建つ修道院。閉ざされた世界、謎めいた宗教儀式、地下迷宮、暗号、髑髏、そして「ヨハネの黙示録」モチーフの連続殺人。

パズル好きもゴシック派もグロ描写フェチも、全員まとめて満足させようという欲張りな構成だ。

とにかくやりすぎ。だが、それがいい。

見立ての暴走が生む、神学×猟奇のフルコース

探偵役はもちろん、我らが名探偵・二階堂蘭子。天才肌でちょい気位高めな彼女と、どこか頼りないけど妙に人間臭い兄・黎人のコンビは、今回も健在だ。というか、蘭子の推理がいちいち格好いい。

ラテン語だの神学用語だのをさらっと口にしながら、猟奇殺人の背後に潜む因縁を、これでもかと解き明かしていく姿は、もはや舞台女優の風格すらある。

この作品、とにかく「見立て」に命をかけている。事件に使われる聖書の黙示録は、ただの飾りじゃない。物語そのものを支配する巨大な舞台装置として、殺人を儀式のように演出してくる。

そのおかげで、犯行シーンはどれも強烈なビジュアルで脳裏に焼きつく。桜に吊るされた神父、地下に眠る髑髏、血文字の暗号。すべてが大仰で、演出過剰で、でもめちゃくちゃ映える。

ミステリ的にも手抜きなしだ。密室あり、暗号あり、トリックもきっちり仕込んでくるし、伏線の回収にもニヤリとさせられる。理詰めの推理と、物語全体の過剰な演出ががっぷり四つに組んでる感じがたまらない。

ハッタリ上等、蘭子様全開、グロも美もエンタメも全部乗せ。これぞ、「新本格ってこういうのでいいんだよ」と言いたくなる一冊だ。

推理小説のご馳走をお腹いっぱい味わいたいときは、ぜひこの修道院へ。

生首と黙示録とラテン語が、盛大に歓迎してくれる。

19.禅とミステリがぶつかり合う、1300ページの殴り合い── 京極夏彦『鉄鼠の檻』

もちろんミステリなのだが、ページをめくっていると「今わたしは修行しているのかな?」と思ってしまう。それが『鉄鼠の檻』だ。

舞台は箱根の山奥にある巨大な禅寺・明慧寺。まず、この時点で空気が重い。しかも開幕早々、「拙僧が殺めたのだ」なんて自白が飛び出す。

でも当然、そんなに単純な話じゃない。僧侶が座禅のまま死んでいる。首を斬られた高僧が吊るされている。山中では振袖姿の謎の少女が走り回る。まさに怪異のオンパレード。

でも、犯人探しよりも大事なのは、「なぜこんな事件が起きたのか」ということだ。

言葉と悟りをめぐる、京極堂最大級の思想戦

本作のキモは、禅と言葉のガチバトルだ。

禅の世界には「不立文字」という考えがある。つまり、悟りは言葉では伝わらない。だけど、この物語は言葉でしか構成されていない。京極堂が行う推理、いや〈憑物落とし〉は、ひたすら言葉で「檻」を壊していく作業なのだ。

その「檻」というのがまた多義的で深い。物理的には、山に囲まれた閉鎖空間としての寺。心理的には、教義に縛られた思考の牢獄。そして読んでいるこっちもまた、1300ページという巨大なテキストの中に閉じ込められている。

禅問答のようなセリフ回しが延々と続くのも、この檻の構造を読者に体感させるための仕掛けなのだろう。

そして、ようやく京極堂が核心に踏み込んだとき、事件の真相が見えてくる。が、それと同時に、登場人物たちがそれぞれ抱えていた業や囚われからも解放されていく。それが本作の解決であり、救済でもあるのだ。

見立て殺人という形式は、ここでは表層的な飾りにすぎない。本当の意味での「見立て」は、この長大な物語そのもの。読むこと自体が公案を解くような体験になっている。そういう意味で、この小説は構造そのものが禅の比喩なのだ。

終盤、真相を知ってもすぐには咀嚼できない。でも、じっくりじゃなく、ズドンとくる。

その瞬間、何かが剥がれ落ちたような、ちょっとだけ悟った気分になる。

やっぱりこれは、物語の皮をかぶった、哲学の化け物だ。

20.首が飛ぶたび、推理が沸騰する── 岡田秀文『黒龍荘の惨劇』

旧家、呪いの唄、首なし死体。

はいはい、横溝っぽいね〜と思ったそこのあなた。

『黒龍荘の惨劇』は、その「っぽさ」を完璧に再現しつつ、がっつり現代の本格ミステリとしてぶん回してくる、とんでもないやつだ。

明治26年。元・伊藤博文の書生で今は探偵をやっている月輪龍太郎が、政治の大物が殺されたというので「黒龍荘」なるお屋敷に乗り込む。で、事件が始まるわけだが、探偵が見張っているのに殺されるわ殺されるわ、もう完全に殺人ラッシュである。

しかも全部わらべ唄に見立ててくるあたり、犯人のサービス精神が素晴らしい。

わらべ唄と首なし死体の狂宴

もちろんこのわらべ唄は、ただの飾りではない。むしろ、こっちを見事に惑わせるトラップとして機能している。しかも、それがいかにもミステリっぽいから余計に騙されるのだ。

「はいはい、こういうのね」と思っていると、最後にその見立てごと爆破されるような感覚に襲われる。そういう意味では、かなり挑戦的な作品だ。

あとこの作品の何がスゴいって、空気感がめちゃくちゃ濃いところだ。登場人物たちも舞台も、ぜんぶちょっとずつおかしい。なのに、ちゃんとリアルに感じるから不思議である。

終盤の解決編では、伏線回収の嵐。ここまでやってくれたら拍手するしかない。クラシックな装いのくせに、考え方はめちゃくちゃシャープ。昔ながらなのだが、決して古くない。

横溝テイストが好きな人はもちろん、本格ミステリの醍醐味を骨まで味わいたい人にもオススメしたい。

見立てに踊らされて、全部を見誤る快感。

濃密な空気とグロテスクな舞台装置に酔わされるが、最後に残るのはただ一つ、論理の切れ味である。

21.それは鬼じゃなくて、人間の話だった── 栗本薫『鬼面の研究』

鬼が棲む村、なんて聞いたら、血の因習や古い伝説など、いかにも横溝っぽい展開を想像する。

実際、舞台となる「鬼家荘」は、陸の孤島、吊り橋、首なし死体、祟りめいた言い伝え、すべてが揃っている。でもこの物語は、そこからひと捻りあるのだ。

テレビ局がこの村を取材に来る。やらせ上等のスタッフと、排他的な村人との摩擦はもう火花バチバチ。そして殺人が起きる。見事な首なし、意味深なダイイングメッセージ、そして謎の鬼の伝説。

ここで名探偵・伊集院大介が登場。最初はわりと飄々としているが、終盤に向かうにつれて、空気が変わってくる。

鬼の祟りを装った、巧妙すぎる現代トリック

この作品がすごくうまいのは、いかにも伝奇ミステリっぽく見せるという演出を、犯人自身が仕掛けているところだ。つまり、事件そのものがジャンル的なお約束を逆手に取ったトリックになっている。

鬼の祟り? そんなもの、知らん。犯人は最初から、「思い込み」を利用している。その思い込みが、真相から目を逸らす最高のカモフラージュになっているのだ。

見立て殺人とは、本来は犯人の美学を表現する道具だったりする。でも本作の見立てはそうじゃない。それはただの煙幕。犯人は、ジャンルの枠を熟知したうえで、それを使って観客をミスリードしてみせる。いわば、舞台装置そのものがトリックというわけだ。

そして、伊集院の推理が明かされるとき、物語はぐるっと方向を変える。鬼の伝説は否定され、事件の根っこにあるのは極めて現代的で、俗っぽい、しかし深く刺さる動機だったことが見えてくる。血の呪いや怨霊なんかより、ずっとリアルな人間の欲が、この村を動かしていた。

つまりこれは、鬼の話じゃなくて、人間の話なのだ。うわべの伝奇ミステリ風味に惑わされていると、伊集院の冷静な推理でガツンと正気に引き戻される。

鬼の影が消えたあとに残るのは、闇より濃い、ひとりの人間の欲望の輪郭だけだ。

22.その美は、剥ぎ取るために飾られた── 夕木春央『サロメの断頭台』

オスカー・ワイルドの『サロメ』は、文学的にはかなり耽美で演劇的な作品だが、それを現実の連続殺人の設計図にしてしまうヤツがいた。

しかも舞台は大正時代、画壇と銀座が交錯する、あのごった煮みたいな空気のなかでだ。

物語はまず、ある油絵画家が盗作疑惑に巻き込まれるところから始まる。絵を描く者にとって、自分の作品をパクられたという疑いは、もう存在否定に近い。

そこで、彼は昔のワル仲間に頼って調査を始めるのだが、気づけば首が飛ぶ事件が発生。しかもその手口、まんま『サロメ』じゃないか。

『サロメ』という仮面に隠された本当の顔

これがまた絶妙で、最初は「芸術に狂った犯人の犯行」のように見せかける。でも違う。ぜんぜん違う。

本当に怖いのは、犯人が『サロメ』を芸術的にリスペクトしてるのではなくて、ただのツールとして、徹底的に冷徹に利用してるというところだ。演出が派手なのに、中身は実利一点張り。このギャップには、本当に背筋が寒くなる。

盗作、贋作、殺人。それぞれ別の線に見えていた謎が、最後にはちゃんと一本に繋がる。見立てを使った理由も、「そこまでやるか……」という納得とドン引きが同時にくる感じだ。ミステリとしての構成はクラシック寄りなのに、視点と倫理のねじれ方がめちゃくちゃ現代的なのが面白い。

そしてこの事件の真相も、ちゃんとロジックで落とし込んでくるから余計にゾッとする。サロメ=狂気の象徴じゃない。もっとタチが悪い。その仮面を使って他人の想像力を操作するための、利用価値の高い幻想だったのだ。だからこそ美しいし、だからこそ醜い。

これは、見立て殺人の「様式」としての魅力と、「目的としての歪み」の両方を突き詰めた、かなり珍しい作品だ。

血も、舞台も、やがて過去へ沈む。

だがサロメの影だけは、いつまでも消えない。

23.柱時計の中に潜む狼── 今邑彩『金雀枝荘の殺人』

『金雀枝荘の殺人』は甘ったるいおとぎ話なんかじゃない。グリム童話を引っ張り出しておいて、やってることは冷酷極まりない「密室殺人の設計図」だ。

舞台は、呪われた館として名高い「金雀枝荘」。過去に起きた大量殺人、そして一年後に再び集まる遺族たち。彼らが踏み込んだその瞬間、童話『狼と七匹の子やぎ』になぞらえた新たな連続殺人が幕を開ける。

問題は、この館が外側から釘で完全に封じられていた、ということだ。

どうやって犯人は入り込んで、姿を消したのか?

おとぎ話の安心を裏返す、新本格の冷たい牙

この話のいちばん面白いところは、見立て殺人という形式を、ただの雰囲気づくりに使っていない点だ。

『狼と七匹の子やぎ』は、たしかに見方によっては残酷な話だが、この作品ではその中の隠れ場所のディテールまでが殺人トリックに直結している。

つまり、あの子やぎたちが「どこに隠れていたか」という描写が、実際の犯行計画のヒントになっているのだ。

それにしても、よくもまあここまで仕掛けを詰め込んだなと思うくらい、事件は二転三転する。この人が犯人か? と思ったら裏切られ、安心しかけたところに突きつけられる事実。最終章では、あの館で起きたすべての出来事が一本の線でつながる瞬間が訪れる。この感触こそ、新本格ミステリの醍醐味だ。

古びた洋館、わらべうた、首なし死体。どこか懐かしくて、どこかおぞましい。でもこの作品は、そこから一歩踏み込んでくる。童話という「記憶の中の安心」を逆手に取って、それを殺意のツールに仕立ててくるのだからたまらない。

無垢な童話を装っておきながら、これは殺意の設計図でできた寓話だ。

狼はもう、この部屋の中にいる。

24.原作どおりに殺されていくなんて── 今邑彩『そして誰もいなくなる』

アガサ・クリスティーの傑作『そして誰もいなくなった』を、高校の演劇部が舞台でやる?

しかも、そこでホンモノの殺人が起きる?

この設定だけで、ミステリ好きなら身を乗り出すに決まっている。

今邑彩の『そして誰もいなくなる』は、そのタイトルのとおり、まさかの原作通りに人が死んでいく、正統にして狂気じみた見立てミステリーだ。

舞台は名門女子校・天川学園。百周年式典で『そして誰もいなくなった』を上演する最中、役になりきって毒を飲んだ生徒が、その場で実際に死ぬ。演技じゃない。舞台のど真ん中で、観客の目の前で、本当に死んでしまうのだ。

そこから先は、もう地獄である。演劇部のメンバーが、まるで原作の脚本に縛られるように、一人また一人と消えていく。台本を読めば「次」がわかるなんて、そんな皮肉な地獄があるかって話だ。

原作へのリスペクトか、悪意の模倣か

犯人は誰なのか。なぜこんな手の込んだ真似を? というか、次は自分じゃないかっていう恐怖と戦いながら、生徒たちが必死で動き出す。

名探偵がいるわけでもない。校内に閉じ込められた生徒と教師たちが、自分たちで頭を使って立ち向かわなければならない。いわば十人のインディアンの舞台に、観客としてじゃなく、登場人物として放り込まれてしまったようなものだ。

でもこの作品、ただの翻案で終わらない。舞台が女子校になっただけで、サスペンスの質がガラリと変わる。制服と清楚の仮面の裏には、ドロドロとした嫉妬や秘密が渦巻いていて、見立て殺人がそれを暴いていく仕組みになっている。

人間関係が入り組んでいるが、文章はすっと頭に入ってくるし、テンポもいい。気づけばどんどん読み進めて、気づけば底なしの罠にハマっている。

名作へのリスペクトをしっかり感じつつも、その枠を大胆に越えてきた学園ミステリーだ。誰が殺したかだけじゃない、「なぜ原作通りに殺す必要があったのか」という仕掛けにまで目を向けたとき、このタイトルの意味が本当の意味でわかるようになる。

シンプルな構図から始まって、とんでもない場所に連れていかれる。これは、ただのオマージュなんかではない。

25.人形を殺す理由、それがすべての鍵だった── 高木彬光『人形はなぜ殺される』

この『人形はなぜ殺される』は、見立て殺人のイメージを根底からひっくり返してくる。人形が殺されるのは、ただの趣味じゃない。ちゃんと「そうしなければいけない理由」があるのだ。

話の始まりは、アマチュア奇術師の集まりで起きた、小さな事件。ガラスケースの中の人形の首が消える。それだけで終わっていれば、不思議なマジックだった。

でもその直後、人間が同じようにギロチンで殺される。さらに、マネキンが列車に轢かれ、その後に本物の女性が同じ方法で殺される。人形がなぞらえた死は、次の犠牲者の前兆というわけだ。

神津恭介が挑む「なぜ」の本質

ここまで来ると、犯人がどんな変態なのかと身構えるのが普通だが、神津恭介は違う視点で切り込む。

「なぜ人形が殺されなければいけなかったのか」と。

そう、そこが事件の核心である。

つまり、人形殺しはただの予告ではなくて、あるトリックの成立に必要な物理的条件なのだ。ここの論理のねじ込み方が実にスマートで、「そうきたか!」と飛び上がりたくなる。

奇術、黒ミサ、ギロチン、そして読者への挑戦状。これでもかと詰め込んできてるのに、すべてがトリックの一部として意味を持ってるのがスゴい。

演出過多なのに、ちゃんと論理的。語り手がある場面で意識を失う構成も、ただのごまかしじゃなくてトリックを守るための盾になっている。そういう小技も効いていて、まさに黄金期の本格という感じだ。

タイトルがすでに謎かけになっているこの作品は、よくある犯人当てだけじゃ満足できない人にこそ薦めたい。

「なぜ人形が殺される必要があったのか?」

さて、あなたは、この人形の『死』にどんな意味を読み解くだろうか。

26.わらべ唄が響くとき、村は血を流す── 殊能将之『美濃牛』

見立て殺人、首なし死体、閉ざされた山村、旧家の因習。これだけ聞いたら、「なるほど横溝ね」と言いたくなる。

しかし、これが殊能将之の手にかかると、全然違う風味の怪物が立ち上がる。『美濃牛』は、あの『ハサミ男』とはまた違う意味で、めちゃくちゃ強烈な一作だ。

舞台は岐阜の山奥、暮枝村。泉にまつわる奇跡の噂を追ってやってきたジャーナリストと、妙に軽いのにやたら頭の切れる石動戯作。

このコンビが、わらべ唄に沿って起こる連続殺人の謎に巻き込まれていくのだが、もうこの時点で不穏な空気が漂いまくっている。

見立ての形式美を逆手に取る、殊能将之の異常な論理

村に流れる童唄が事件とリンクしているという設定は、クラシカルな香り満載だ。でもこの物語は、ただの懐古趣味では終わらない。むしろ、わらべ唄のノスタルジーを使って、読者の予想を思いっきり裏切ってくる。

犯行の動機も手口も、見た目のノスタルジーからは想像できないくらいドライで冷酷だ。人の命を弄ぶような理屈が、あまりにも淡々と提示されるせいで、逆に寒気がする。

そしてなんといっても石動戯作のキャラクターが光る。ふざけてるようで真面目、飄々としているけど鋭い。しかも「名探偵っぽさ」をあえて演じているような、妙な胡散臭さがいい。この男は、見た目以上に腹の中が読めない。

終盤に用意されている仕掛けは、驚きよりも「うわ……」という戦慄が先にくる。トリックの巧妙さよりも、それを支える倫理の崩壊が一番こたえるのだ。この小説は、読み終えたあとで何かしらの嫌な残像が残る。でも、それがたまらないという人はきっと多いはずだ。

牧歌的な風景と残酷な犯罪、その落差にどこか酔わされる。『美濃牛』は、ただのノスタルジーじゃない。笑っているようで笑ってない、泣いているようで泣いてない、そういう変な顔のミステリだ。

気づいたら、こちらも暮枝村の空気に取り込まれている。

気をつけてほしい。

もし、わらべ唄が聞こえてきたら──。

27.首の数だけ、推理がある── 霞流一『首断ち六地蔵』

ミステリ好きなら「バカミス」と聞いてピンとくる人は少なくないと思うが、その代名詞みたいな作品の一つがこの、霞流一『首断ち六地蔵』だ。

舞台は、お寺関係の怪事件専門に捜査するという、謎の特殊組織「寺社捜査局(JSK)」。主人公の魚間岳士(うおま・たけし)が担当するのは、六体の地蔵の首がそっくり盗まれたという事件だ。

しかもその後、地蔵の首が一つ返ってくるたびに、なぜか人間の死体が一緒に見つかる。ただの器物損壊じゃなかったのか……と一気に物騒な展開に。

バカバカしさと緻密さの奇跡的同居

この作品の何がすごいって、事件ごとに用意される推理の数が異常に多いところである。

しかもそのほとんどが、魚間のズレた推理→風峰住職の「それを言うならこうでしょう」的なツッコミ解決、という流れで進むのだが、そのたびに「いや、それもあり得なくないけど……」みたいな変な納得感が生まれる。30以上の推理が飛び出すってどういうことだよ、という話だが、それが全部読ませるから本当に驚く。

ユーモアも全開で、事件の深刻さと魚間のオヤジギャグ的迷推理が絶妙に噛み合っている。密室トリックに「世界一痛い密室」とか名付けるセンスがすごいし、それでいて中身のトリックはちゃんと作り込まれてるから面白い。バカミスってバカにできないんだな、と思わされる。

そして、後半。笑いながら油断していたら、最後にとんでもない形で真相が叩きつけられる。あの瞬間の気持ちよさは、ミステリ読みにはたまらない。この巨大なパズルを組み上げるために、作者がどれだけ仕掛けを張り巡らせたか考えると、ちょっと笑えなくなる。

ミステリーのルールにのっとりながら、堂々とその枠をはみ出すような型破りっぷり。これぞ霞流一の本領発揮だ。

首の数だけ死体が出て、推理がある。混沌から論理を生み出すこのカオスな遊園地に、ぜひ飛び込んでみてほしい。

頭も笑いも、たっぷり回転させられるはずだ。

混沌の向こうでひっそり光る一本の道筋に気づいたとき、あなたはきっと、この奇妙な迷宮の虜になっている。

28.探偵の呪いと名乗るには── 城平京『名探偵に薔薇を』

グロくて知的で、心に棘が刺さるようなミステリーを探しているなら、城平京『名探偵に薔薇を』は外せない。

タイトルからして少し詩的だが、中身はずっしり重たい。七人の小人を毒にする、という凄惨な童話が警察に送りつけられ、それをなぞった連続殺人が実際に起きるという、どう考えても洒落にならない事件が発端だ。

舞台は、閉鎖的な名家・藤田家。巻き込まれるのは家庭教師の三橋。そして彼が頼るのが、大学の後輩で無表情な天才・瀬川みゆき。彼女の推理力は群を抜いているが、人間味がないぶん、その推理がどこか冷たく感じられる。

事件が進むにつれて、「探偵って本当に正義か?」という問いが浮かんでくる。むしろ、彼女が真実を暴いていくことで、悲劇はさらに深くなる。そこがこの作品の怖さだ。

真実を暴くことは正義なのか

構成は二部仕立てで、第一部で事件は解決したように見える。でもそこで終わらないのがこの小説だ。第二部「毒杯パズル」で、すべてがひっくり返される。あのときの言葉、あの行動、あの推理──全部の意味が反転する。

これがまた鮮やかなのだが、スカッとするというよりは、やるせなさと無力感のほうが強く残るタイプの読後感だ。いわゆる「解決したのに報われないミステリ」である。

もちろん、童話に見立てられた殺人の不気味さや、家族の中に渦巻く複雑な感情といった要素も存分にある。だがそれ以上に、「名探偵とは何か」「真実を知ることの意味とは」といったテーマが作品の芯を貫いている。

探偵がいなければ、悲劇は起きなかったのか? それとも、真実は知るべきだったのか? 正解は誰にもわからない。でも、ミステリを読むたびに考えたくなる問いが、確かにここにある。

冷たい理性と、熱い感情のぶつかり合い。真相にたどり着くほど心が削れる。

この作品は、そんな苦味を抱えながら、探偵小説というジャンルに深く切り込んだ異色作だ。

いや、異色どころか、本格を土台からひっくり返すくらいの衝撃を味わえる。

29.芭蕉と三姉妹の殺人連句── 平石貴樹『潮首岬に郭公の鳴く』

この作品を読んで最初に感じたのは、「これは現代版の『獄門島』じゃないか?」ということだ。

三姉妹、孤立した海辺、俳句に見立てた死。そして、殺人現場に置かれた不気味な置物。そのひとつひとつが、どこか懐かしくて、でも決して古くさくない。

舞台は函館。有名な美人三姉妹の三女が行方不明になるところから始まる。そして、潮首岬で発見される遺留品と、血のついたブロンズ像。被害者は、実の家族に囲まれていたはずの彼女。なのに、犯人は見つからない。

さらに続く第二、第三の事件。すべての死が、松尾芭蕉の俳句に見事にリンクしている。

横溝正史の遺伝子を継ぎながら、まったく新しい物語へ

この作品の面白さは、「本歌取り」のような仕掛けにある。横溝正史の代表作を思い起こさせながら、単なるオマージュでは終わらない。

警察の足を使った地道な捜査描写が主軸になっていて、探偵役の天才的な直感ではなく、論理と証拠の積み重ねで謎が解かれていく。この現代の空気感をまとった進行が、とても心地いい。

そして忘れてはいけないのが、俳句の使い方だ。「俳句殺人」と聞くと、なんだか気取った設定のように思われるかもしれない。でもこの作品では、俳句がただの飾りじゃない。

事件の構図、犯人の動機、選ばれた句の意味──すべてが丁寧に噛み合っている。とくに「一つ家に遊女も寝たり萩と月」の引用は、俳句そのものが人間の業や情念を浮かび上がらせるスイッチになっていて、ぞくっとするほど効果的だ。

しかも、事件それぞれが意外なトリックで彩られていて、しっかり本格ミステリしてるのがうれしい。説明過剰な描写は控えめで、「あれ?」と思いながら読み進めて、最後に一気に回収される気持ちよさ。このトーンで不可能犯罪までやってのけるあたり、著者の構成力は凄まじい。

『潮首岬に郭公の鳴く』は、ただのあの名作の焼き直しじゃない。土台を借りつつ、中身は全く別物。

俳句の見立てを通して、ちゃんと過去を踏まえたうえで、今の時代にしか描けないものが詰まっている。

30.名探偵ごっこの舞台裏で、命が散る── 高野結史『奇岩館の殺人』

古典ミステリのガジェットが好きで、ついでにメタ構造にも目がないタイプなら、高野結史『奇岩館の殺人』はかなり刺さるはずだ。

舞台は孤島の洋館。そこに集められたのは、金持ちのクライアントを楽しませるための「殺人ミステリーショー」のスタッフたち。ただし、このショーは洒落にならない。役割として殺される側に配属された者は、台本通りに本当に死ぬ。

そんな地獄のような企画に、日雇いバイトの青年・佐藤が巻き込まれてしまう。

面白いのは、視点が二つに分かれているところだ。一つは、佐藤の「生き残りをかけた逃走と探偵捜し」。もう一つは、運営チームの「崩壊寸前イベントを何とか成立させようとする奮闘劇」。このギャップが妙にいい。

「探偵は誰だ?」という禁じ手が物語を狂わせる

佐藤が怯えながら迷宮を彷徨ってる頃、裏では「血糊が出すぎて予算オーバー」「クライアントがノリすぎて台本無視」なんてやり取りが交わされている。その温度差がブラックコメディとして効いているし、テンポも抜群に良い。

さらにこの殺人ショー、実は「日本の名作ミステリへの見立て」という縛りがある。横溝正史だったり、江戸川乱歩だったり、ネタが分かる人にはニヤリとできる要素が満載だ。

しかも、それがただのファンサービスで終わらないのがこの作品のいいところ。過去作の引用やオマージュが、事件の構造そのものを形づくっていて、読み終えた後に全部のピースがぴたりとはまる感覚が味わえる。

そしてもう一つの核が、「犯人は誰か」ではなく「探偵役は誰か」という特殊ルールだ。推理小説で当然のように存在していた探偵という役割が、ここではあえて隠されている。

では、そいつが推理を始めた瞬間に殺されるとどうなる? ゲームのルールは破綻し、物語の論理すら壊れかけてしまう。そのギリギリの綱渡りが、この作品をよりスリリングなものにしている。

ミステリーを内側から爆破するのではなく、舞台裏から眺めてニヤニヤするタイプの作品。

あの頃の探偵小説が好きだった人ほど、この悪ふざけに心を撃ち抜かれる。

なぜなら、愛がなければ、ここまで綿密に壊せやしないのだから。

おわりに なぜ見立てるのか?という永遠の謎

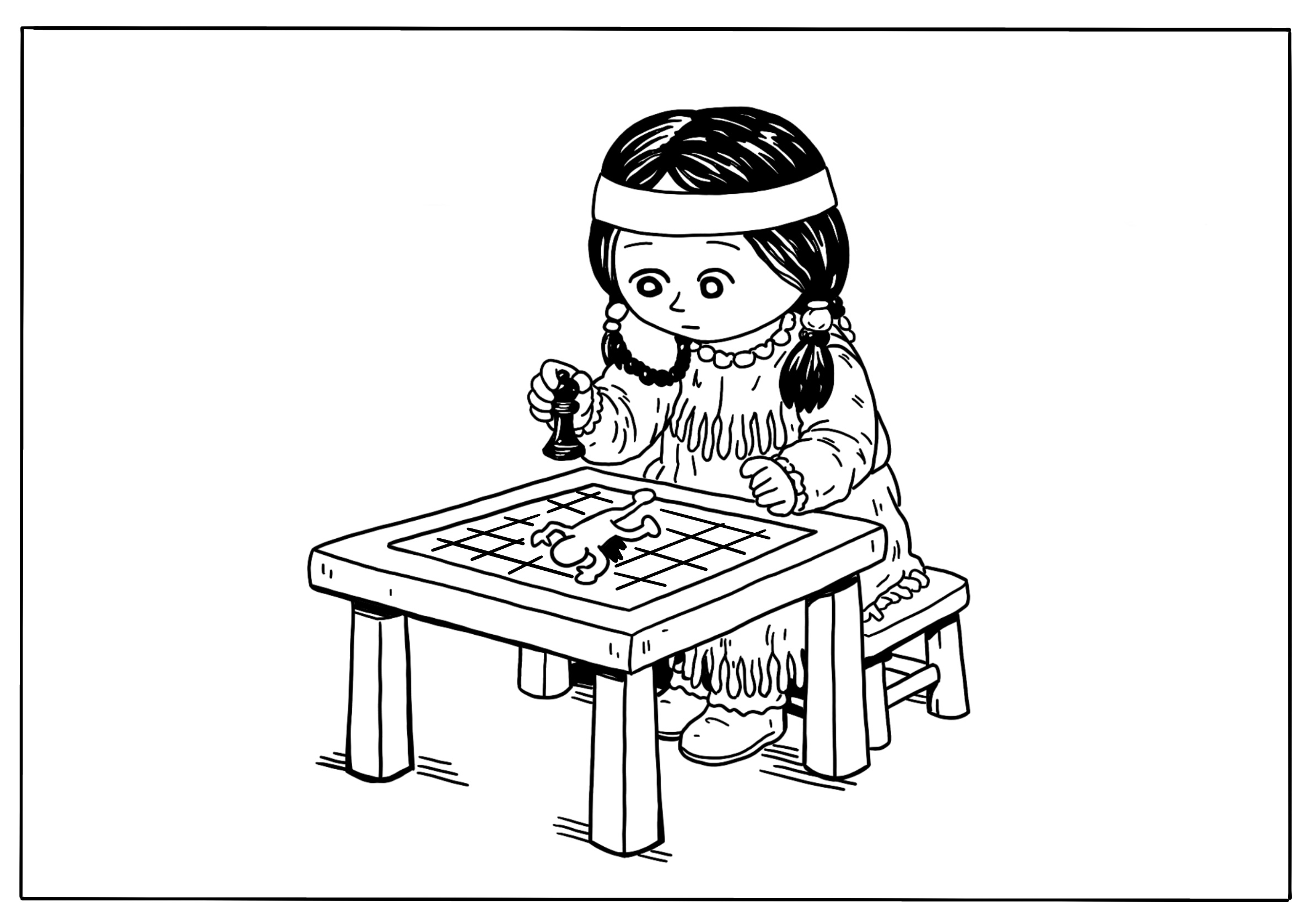

絵:四季しおり

さて、ここまで語ってきたように、見立て殺人というやつは、ミステリの歴史の中で何度も形を変えながら、そのたびに新しい驚きとスリルを提供してくれてきた。

最初にこの形式を本格的に打ち出したヴァン・ダイン、サスペンスと見立てを融合させたクリスティ、構造の妙にこだわったクイーンや横溝正史……そして現代では、綾辻行人や麻耶雄嵩がその伝統自体をひっくり返すようなアプローチで、私たちの想像を軽々と超えてくる。

このジャンルの面白さは、単にモチーフが洒落ているとか、演出が凝っているとか、そういう表面的な部分にとどまらない。

「なぜわざわざ見立てたのか?」という〈ホワイダニット〉の深掘りが、ミステリというジャンルの核心にずぶりと刺さってるところにあると思う。

そこには、犯人の美意識や執着、理屈では割り切れない衝動が詰まっていて、それを探偵といっしょに暴いていくプロセスこそが、このジャンルの真骨頂なんじゃないだろうか。

見立て殺人の真の魅力は、「人はどんな混沌の中にも意味を求めずにはいられない」という、人の根源的な欲求と結びついているところにある。

犯人は死に秩序を与え、物語を演出しようとする。探偵はその虚構を切り裂き、真実を見つけ出す。そのせめぎ合いに、読者である私たちもいつの間にか巻き込まれて、犯人のルールの中でゲームを始めているのだ。

だから、見立て殺人はいつだって面白いし、これからもきっと進化し続けるはずだ。

次にどんな奇抜な見立てが待っているのか、誰がその演出家になるのか。

そんな期待を胸に、また次の一冊を手に取っていきたい。

関連記事