歌野晶午の小説は、一言でいえば「容赦がない」。

ミステリとしてしっかり面白いのは当然として、読者の心をえぐってくるような展開も平気で突っ込んでくる。

きれいに伏線を回収してくれるし、ロジックも抜群にキレている。でも、それだけじゃ終わらない。読者の感情まるごとをひっくり返してくる力がある作家なのだ。

どんでん返しが好き? だったら読め。

心を揺さぶる物語が好き? やっぱり読め。

「こうくるか!」と本気で声が出るような驚きが、ページのそこかしこに仕込まれている。

こから読んでもハズレなし。それが歌野晶午の真骨頂だ。

この記事では、そんな歌野晶午のミステリー小説の中から、とくにおすすめしたい15作品を厳選して紹介させていただく。

ネタバレなしで書いているので、未読でも安心。どれを読んでも絶対に面白い、そんなラインナップに仕上げたつもりだ。

どんでん返しが好きな人も、人間ドラマに惹かれる人も、ぜひこの作家の世界に飛び込んでみてほしい。

1.この小説の「真相」は、ページの奥にひっそりと隠れている── 『葉桜の季節に君を想うということ』

この物語の正体は、最後の最後で一変する。

歌野晶午が仕掛けたのは、読者の思い込みを逆手に取った、めちゃくちゃ巧妙なトリックだ。ただ意表を突くためじゃない。その仕掛け自体が、物語の主題になっている。読み終えたあと、今まで信じてきたあらゆる前提──登場人物の印象や、ジャンルの枠組み、世界の輪郭までもが、するっと崩れていく。これぞ読書のマジックだ。

読み始めたときは、よくある探偵モノかと思う。元私立探偵で今は〈何でも屋〉の成瀬が、インチキ霊感商法の調査を始めたり、駅のホームで自殺未遂の女性・麻宮さくらを助けたり。詐欺の臭いが漂うカルトと、どこか訳ありっぽい恋の始まり。ふたつの筋が同時進行して、うまく絡み合ってるなあ……と思ってたら、そんなの全部、仕掛けだったのだ。

この作品のすごさは、全部が見事に伏線になってるところだ。成瀬の語りはユーモアがあって読みやすいし、登場人物のキャラも立っててテンポもいい。でも、その心地よさの裏に、何重ものトリックが仕込まれてる。まさか、あの場面も? あのセリフも? と読み終えてから気づくことだらけ。そしてもう一度、最初から読み返したくなる。

とんでもないどんでん返しがある、という話は有名だが、この小説はどんでん返し自体を物語のテーマにしている。読み手の認識そのものを揺さぶる構造で、「見えていたつもりの現実」が、実はぜんぜん違ってたという痛烈な感覚を味わえる。

ラストで世界をひっくり返すために、丹念に日常を積み上げているのだ。

この作品は恋愛小説でもあるし、ハードボイルドでもあるし、社会派ミステリっぽさもある。でもそのどれもが、見事にひとつの嘘として機能している。こんな風に読者をだましながら感動させる小説はなかなかない。

読んでない人は、どうかそのまま素直に騙されてほしい。

すべてを知ってしまったら、もう二度と、あの葉桜の季節には戻れなくなるから。

2.「完全犯罪、やってみた」から始まる最悪の遊び── 『密室殺人ゲーム王手飛車取り』

殺人事件を出題して、みんなで推理し合う。それがただの妄想とかシミュレーションだったら、ここまでの衝撃はなかったはずだ。問題は、その殺人が本当に実行されているということ。犯人も、探偵も、みんな同じチャットルームの住人たち。そして全員が、ゲーム感覚で人を殺す。

登場人物は〈頭狂人〉〈ザンギャ〉〈aXe〉など、実名を明かさないネットの住人たち。匿名で語られるやりとりは、どこかユーモラスで知的。でも同時に、妙に空っぽで冷たい。その冷たさが、物語をどこまでも不穏にしていく。

何が怖いって、彼らは動機なんかどうでもいいと思っている。ただ「いかにトリックを成立させるか」「いかに密室を作るか」に夢中なのだ。いわば、現実をボードゲームみたいに扱っている。ただ淡々と、自分のトリックがどれだけ論理的に美しいか、どれだけ完璧にアリバイを構築できたか、それだけに情熱を注ぐわけだ。

ハウダニット至上主義の極北。ここまでくると、倫理とか人間性とか、何もかも置いてけぼりになる。でも、それが逆に本格ミステリの遊びをむき出しにしていて、ゾクッとくる。

トリック自体は本格ミステリの王道を踏襲しつつ、仕掛けの重ね方や語りの操作がものすごく巧妙だ。誰が誰かも分からない。すべてがぐらついたまま進んでいき、最後にズドンと「そうだったのか!」が来る。この構成の鮮やかさは、ちょっと異常だ。

これは本格ミステリの骨格を持ちながら、その構造自体を解体して遊ぶ、歌野晶午の実験的傑作だ。ルールを愛する者たちが、ルールの外側で遊び始めたとき、ミステリはこんなにスリリングになる。恐ろしく冷静で、ものすごく面白い。

読後に、ひとこと言いたくなる。

「こんなもの書いていいのか」と。

でも、だからこそ忘れられない。歌野晶午の異端にして最高峰の一冊だ。

嬉しいことに、この作品には続編がある。

『密室殺人ゲーム2.0』と『密室殺人ゲーム・マニアックス』だ。

どちらも最高に面白いので、『密室殺人ゲーム王手飛車取り』が気に入ったらぜひ読んでみてほしい。

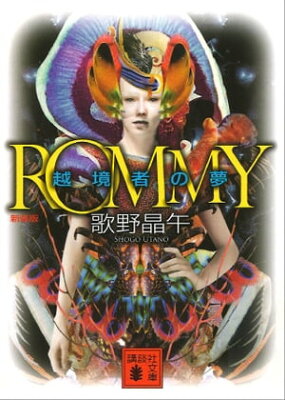

3.誰もROMMYを知らなかった。たとえ一番近くにいたとしても── 『ROMMY 越境者の夢』

華やかなステージの上で輝いていた天才歌手・ROMMYが、ある日、絞殺体となって発見される。しかもその遺体は、誰かの手によって異様なかたちに装飾されていた。まるで何かの意思を伝えるように。

事件の謎、奇怪な死、そして残された者たちの動揺。いかにもミステリらしい導入だが、この作品の核心はもっと深くて複雑だ。

ROMMYは誰に殺されたのか? それと同じくらい重くのしかかるのが、「ROMMYって、そもそも何者だったのか?」という問いだ。犯人探しの裏で進んでいくのは、彼女の過去を辿る旅。マネージャーである中村すら知らなかったROMMYの本当の顔、出自、性、名前、そのすべてが少しずつ解き明かされていく。

物語には、いくつもの「越境」が描かれている。性別の境界、国籍の境界、芸能界の栄光と孤独の境界。どこにも本当の居場所がなくて、それでも何かになろうともがいてきたROMMYという存在が、読むほどに胸に迫ってくる。彼女は架空の人物だけど、きっと誰もがどこかでROMMY的な何かに出会ったことがあるはずだ。

もちろん、ミステリとしての完成度も抜群だ。誰がどうやって殺したのか、という推理的な楽しさはありつつも、本作の真骨頂は人間の物語としての厚みと切なさにある。きらびやかな光の裏にある、誰にも見せなかった影。そこにこそ、本当の謎があったのだ。

これは、ミステリというジャンルを越えて届く一冊だ。

そして、ROMMYという存在をきっと、あなたも忘れられなくなる。

4.この日記は、呪いか、それとも救いか── 『絶望ノート』

これはいじめを描いた小説、ではある。しかし、ただ考えさせられるだけでは終わらない。むしろ一歩踏み込みすぎて、読後に立ち上がれなくなるほどの衝撃を与えてくる。そういう意味で『絶望ノート』は、イヤミスの最終兵器みたいな作品だ。

中学2年の少年・照音が、毎日いじめに遭ってる。しかもその描写が、もうキツい。読んでてこっちまで胃が痛くなる。でも彼には「絶望ノート」がある。そこに怒りや苦しみをすべて書きなぐっていく。

そして、拾った石を【神】として崇め、復讐の祈りを捧げる。血まで捧げる。その祈りが通じたかのように、いじめの主犯が事故で死ぬ。でもいじめは止まらない。だからまた祈る。また人が死ぬ。

これはホラーか? オカルトか? でも、それだけじゃない。というか、途中から何が本当で、何が照音の妄想なのか、境界がぐちゃぐちゃになってくる。ノートの語りだけが頼りだから、読者は彼の目を通してしか世界を見られない。でも、その目が歪んでいたら……?

そして終盤、一気に話がとんでもない方向へ転がっていく。読みながら、「もしかして……」と寒気がして、最後の最後でガツンとやられる。ノートに書かれていた「絶望」は、実はぜんぜん別の顔をしていたのだ。

これは、いじめだけの話じゃない。人が誰かに理解されたい、愛されたいと願ったとき、その願いがどう歪むのか。そんな人間の根っこをえぐってくる物語だ。

読む覚悟がある人だけ、ページを開いてほしい。

5.最後の一行で、恋も人生もひっくり返る── 『ずっとあなたが好きでした』

恋愛とミステリ。このふたつは一見まるで違うようで、実はとても似ている。相手の気持ちを推理したり、ふとした言葉に隠された本音を読み解いたり。恋も謎も、どこか読み合いのゲームなのだ。

歌野晶午の短編集『ずっとあなたが好きでした』は、そんな恋愛のかたちを、ミステリの手法で鮮やかにすくい取ってみせた。

収録された13の短編は、時に甘く、時に痛く、そして時にかなりブラック。中学生の淡い片想いから、還暦男の再会ドラマ、自殺願望を抱えた男女の奇妙な旅まで、描かれる恋のかたちはさまざまだ。

そして、どの物語にも必ず仕掛けがある。物語の最後で世界がひっくり返るような驚きが用意されていて、読み終えた瞬間に思わず「そういうことだったのか!」とページを戻したくなる。

トリックに目を凝らすのも楽しいが、それ以上に刺さるのは、人間の感情のリアルさだ。恋愛ってこんなに面倒くさくて、不器用で、そして哀しい。だけど、どこか美しい。そんな恋の機微が、毎回ちょっとずつ違う語り口で綴られていて、飽きさせない。

本格ミステリ作家として知られる歌野晶午が、ここまで恋に寄り添った作品を書くとは思わなかった。でも、読んでみると納得する。これは間違いなく歌野晶午の作品だ。

どの話も、構成の緻密さ、叙述の巧みさ、そして毒っ気の効いたユーモアが健在で、恋愛短編集というより〈恋を題材にした本格短編ミステリ集〉として読むことができる。

恋も人生も、うまくいかない。でも、だからこそ物語になる。

そんな事実を、13通りのやり方で教えてくれる、静かでスリリングな一冊だ。

6.殺人より重たいのは、語られなかった40年分の人生だった── 『首切り島の一夜』

孤島、嵐、殺人、密室、そして40年前の因縁。これでもかってくらい本格ミステリの定番アイテムをそろえておきながら、それをほぼ全部スルーしていくのが、この『首切り島の一夜』だ。

読者の期待を踏みつけにして進んでいくアンチ・ミステリの極北。しかしその裏切りが、なぜか妙に心に残る。

物語の舞台は、離島・弥陀華島。かつての修学旅行メンバーが再会し、当時の旅をなぞるように宿に泊まる。夜、ひとりが語る。「実はみんなをモデルに小説を書いてたんだ」。その翌朝、彼は首を切られて死んでいた。

ここまでの展開でもうワクワクしてしまう。嵐で外部とは連絡が取れず、容疑者はこの中にいる。さあ、誰が犯人か──となると思うじゃないか。

でも違う。話はそこから、ゆっくりとズレていく。登場人物たちが、まるで誘われるように、自分の過去を語りはじめる。後悔、病気、家庭のこと、仕事のこと。殺人事件は、彼らにとって人生を語り合うための導火線にすぎない。

事件の謎そのものは意外とあっさり処理される。真相も驚くほどシンプル。でもそれでいい。この物語の主題は「犯人は誰か」ではなく、「この40年間、何があったのか」なのだから。

歌野晶午は、本格ミステリを知り尽くしたうえで、あえてその枠を壊してきた。謎解きという予定調和を拒否し、整わない人生の姿をそのまま差し出してくる。

読み終えたあと、事件のことよりも、人の言葉や沈黙が心に残る。

読む人によっては肩透かしかもしれない。その気持ちもすごくわかる。「これだけ王道の舞台を整えておいて、それはないだろう」と。でも、刺さる人には深く沁みるはずだ。

事件は終わっても、人生の答えはどこにもない。

だけど、誰かと語り合う夜があれば、それでいい。そんな気持ちになる物語だ。

7.最後に救いは来ない。でも、目が離せない── 『ハッピーエンドにさよならを』

この短編集には、たったひとつのルールがある。どの話も、絶対にハッピーエンドにはならない。

それだけ聞くと意地悪な企画本のようにも思えるが、読み進めるうちに気づく。これはただ後味の悪さを楽しむイヤミスではなく、人間のどうしようもなさや運命の皮肉を、これでもかと描ききった11の濃密な悲劇集だ。

たとえば『消された15番』。甲子園を夢見る息子を支える母の話……なのに、愛がどこかで狂気に変わっていく。あるいは『殺人休暇』。ストーカーから逃げるために死んだことにして国外逃亡、うまくいった!と思った瞬間に突き落とされる。その落ち方がまた容赦ない。

家族がテーマの作品も多くて、『おねえちゃん』や『サクラチル』なんかは、家庭の中のちょっとしたズレが、どんどん不穏に膨れ上がっていく様が恐ろしい。外から見たら平和な家庭。でも内側では、誰かがゆっくり壊れていく。そういう怖さが効いてくる。

しかも歌野晶午は、ただ悲劇を書いて終わりにはしない。どの話にも必ず仕掛けがある。叙述トリックだったり、意外な視点の反転だったり。特に『玉川上死』や『尊厳、死』では、そのトリックが結末の破壊力を倍増させている。悲劇なのに、構成が美しすぎてゾッとする。

読み終えて「もうやめて……」と思いながらも、次の話をめくってしまう。そんな中毒性がある一冊だ。

ハッピーエンドはない。でも、その代わりにあるのは、残酷なくらいリアルな人間模様と、物語の持つ強烈な苦味だ。

8.人間って、こんなにも怖くて哀しい── 『正月十一日、鏡殺し』

殺したいわけじゃない。しかし、このままじゃ本当に殺してしまうかもしれない。そんな恐ろしい感情が、日常のごくありふれた風景の中から静かに立ち上がってくる。

表題作『正月十一日、鏡殺し』は、姑と暮らす嫁の視点で綴られる。憎しみがじわじわと増していくその心理描写は、生々しいというより、あまりにリアルすぎて、笑えない。

この短編集、いわゆる「謎解き」を楽しむタイプのミステリではない。どちらかというと、人間の壊れる瞬間を見せられるような一冊だ。罪を犯した者が抱える罪悪感や妄想、理性がねじれたまま暴走していく過程。派手な事件が起こるわけじゃないのに、どの話も読んでいて心がざわつく。

特に印象に残るのは『猫部屋の亡者』や『盗聴』。どちらも自分の中の悪意に気づいてしまった人間が描かれていて、他人事に思えない怖さがある。

1996年刊行ということもあり、この作品集には初期の歌野ならではの粗さもある。けれど、そのぶん生々しさがストレートに響いてくる。後年の『絶望ノート』や『ハッピーエンドにさよならを』のような完成されたイヤミスとは違い、ここでは「イヤミス予備軍」たちがうごめいている感じだ。

歌野晶午が、ミステリ作家としての枠をはみ出して、人間そのものを描き始めた、その最初の一歩がこの短編集だ。殺意も嫉妬も後悔も、どれも特別なものじゃない。ただ、日常の中に潜んでいる。

それを見せてくるから、読後は怖くて、でもどこか哀しい。そんな本だ。

9.デビュー作でここまでやるか、という全力の本格ミステリ── 『長い家の殺人』

死体が消えた。そして、なぜかまた現れた。しかも誰にも気づかれずに。

そんな漫画みたいな話が、ちゃんと筋の通ったロジックで組み立てられてるんだから恐ろしい。1988年発表の『長い家の殺人』は、歌野晶午のデビュー作にして、とんでもなく本格ミステリしている作品だ。密室も、アリバイも、死体の移動も、全部入り。トリックの詰め合わせ弁当みたいな濃さである。

舞台は、大学バンドの合宿先である越後湯沢のペンション。のどかで楽しいはずの時間が、メンバーのひとり・五人部の失踪、そして死体発見で一変する。残った仲間はみんなアリバイが完璧。犯人がいないなら、じゃあ誰が殺したんだ? という超オーソドックスな流れ。

そこに歌野が仕込んでくるトリックが、まあ複雑で、でも美しい。物理的に不可能に見える現象が、最終的に「なるほど」で片付くのが、実に爽快だ。

登場する探偵・信濃譲二もいい味を出してる。名探偵というより、少し抜けてて、でも鋭くて、どこか飄々としている。この信濃の存在が、いわゆる「新本格」の堅苦しさをほどよくほぐしていて、いいバランスだと思う。

島田荘司が「ミステリー史上に残るべき」と評したのも納得。本格ミステリってこういうふうにやればいいんだな、と思わせてくれる。

歌野晶午は、最初から本気だったのだ。

10.密室も、日記も、すべては雪に埋もれていた── 『白い家の殺人』

雪山の別荘、逆さ吊りの死体、そして密室。

そんなホラー映画みたいなシチュエーションから始まるこの『白い家の殺人』は、ザ・本格ミステリというべき作品だ。犯行現場は、八ヶ岳の雪に閉ざされた家。外からは誰も入れない。なのに、人は死ぬ。不可能犯罪ってやつだ。しかも、見つかった死体の姿があまりに異様で、イヤでも記憶に残る。

登場人物は、どこか秘密を抱えた一族と、招かれた外部の人間たち。そして、あとからやってくる青年探偵・信濃譲二。これがまた飄々としてて、事件の重さと対照的に軽妙な雰囲気を漂わせている。この信濃が、一冊の古びた日記を手に取り、ゆっくりと、でも確実に真相に近づいていく。まるで雪をかき分けて道を作るように。

この小説、ロジックの組み立てがものすごく丁寧だ。トリックもアリバイも、「本当にそれでいけるのか?」と思わせながら、ちゃんと納得させてくる。でもそれだけじゃない。

一番の魅力は、「なぜこんな殺人が起きたのか」という心の部分に、ちゃんと踏み込んでいるところだ。犯人が抱えていたもの、家族の中に沈殿していた感情、その積み重ねがゆっくり浮かび上がってくる。

雪に閉ざされた空間は、外からの逃げ道を奪うだけじゃない。人の心の奥底までも、否応なく露わにしてしまう。

この作品は、そんな密室心理劇の見本みたいな作品だ。

11.動くのは家か、虚構か、読者の頭か── 『動く家の殺人』

またしても、やってくれた。殺人現場が「動く家」って、そんなバカな──と思ったら、本当にそれで論理が通ってしまうのがこの作品、『動く家の殺人』だ。

今回の舞台は小劇団。タイトルからしてひねくれている「神様はアーティストがお好き」の初日公演中、まさかのリアル殺人が発生する。観客の前で堂々と。本当に、幕が開いたその瞬間に人が死ぬ。

しかもその現場がややこしい。舞台装置の家が、なんと物理的に動く構造になっている。つまり、殺人現場そのものが常にズレているのだ。密室どころか、動く密室。ややこしさ100倍だが、そこにこそ本格ミステリの魂が宿っている。

読者は、どこが現場だったのか、犯人がどのタイミングで仕掛けを使ったのか、考えながら読み進めることになる。

探偵役は、もちろん信濃譲二。今回は劇団のマネージャーに扮して潜入するという、相変わらずの自由さ。飄々としていて、でも鋭い。彼がいるだけで、物語が不思議と落ち着く。

注目すべきは、この作品が「劇場」というフィクションの場を活かしきっている点だ。舞台の上で起きた事件なのに、観客は最初それを演出だと勘違いする。殺人さえも演技の一部に見えてしまうという、現実と虚構のズレ。これは歌野晶午の得意技で、後の作品群にも通じるテーマだ。

つまりこの作品は、トリックとしても、虚構論としても、二重に楽しめる。物理的な仕掛けに驚きながら、物語の構造にも唸る。

どこまでも遊び心に満ちた、でもちゃんとロジックで勝負している快作だ。

12.真相は二度語られる── 『死体を買う男』

「これは江戸川乱歩の未発表作では?」と世間をざわつかせた小説『白骨鬼』。作中作で描かれるのは、詩人・萩原朔太郎と乱歩本人がタッグを組んで挑む、奇怪な女装学生の首吊り事件。

そんなフィクションのはずの物語を、現代に生きる老作家・細見辰時が読み解いていくという変則的な二重構造のミステリだ。

最初は「探偵が二人も出てくる贅沢な設定だな」なんて思いながら読んでいると、どんどん裏が見えてくる。というのも、この物語の核心は、事件のトリックではなく、「語られた物語の裏側に何があったのか」という部分にある。

つまり、乱歩&朔太郎コンビが解決した「真相」は、あくまで表向きの正解であって、本当に見るべきなのは、その奥に潜んでいたもうひとつの真実なのだ。

この構成が見事だ。古き良き探偵小説の趣と、現代的なメタ視点がきれいに噛み合っている。ノスタルジックでありながら、読者を試すような冷静な知性もある。歌野晶午はここでも「真実とはなにか」「語るとはどういう行為か」というテーマを、しれっと、でも鋭く突きつけてくる。

作中作として楽しめるクラシックな推理劇。現代パートでの静かで重厚な再推理。そして、その両者が噛み合ったときに立ち上がる、ある種の恐ろしさと哀しさ。これぞ、大人のためのミステリだ。

事件の解決を見たはずなのに、ページを閉じたあとにもずっと何かが引っかかる。

それこそが、真実に触れてしまった読者だけが味わえる、読後のざらつきなのだ。

13.息子が殺人犯かもしれないという地獄──『世界の終わり、あるいは始まり』

ある日、息子の部屋から拳銃と名刺が出てくる。しかもそれは、小学生連続誘拐殺人事件の被害者の父親の名刺だった。どういうことだ? 偶然? まさか……いや、違う。疑いは確信へと変わっていく。そして父・修の世界は、その瞬間から崩れはじめる。

『世界の終わり、あるいは始まり』は、犯人捜しのミステリではない。これは、ひとりの父親が、自分の息子が人を殺したかもしれないという現実と向き合いながら、心をズタズタにされていく物語だ。しかもその過程が尋常じゃない。

物語は直線的に進まず、「もし自分がこう選んでいたら」という仮想のルートを、何通りも提示してくる。警察に突き出す、一緒に死ぬ、自らの手で殺す……。どのルートも正解にはなり得ない。しかし、修の絶望と苦悩が、まるで自分の選択肢であるかのように突きつけられる。

読んでいて、本当にしんどい。でもやめられない。この作品の怖さは、トリックやどんでん返しにあるんじゃない。人間の「想像力」が、どこまで自分を追い詰められるか──その極限を描いているところにある。信じたい。でも信じられない。そんな狭間で人はどう壊れていくのか。歌野晶午は、そこをとことんまで突き詰めた。

「世界の終わり」とは、きっと修にとって息子が壊れていたと気づいた瞬間のことだ。だがこの作品は、そこで終わらない。無数の終末をくぐり抜けた先に、かすかな始まりの気配がある。

残酷な話だ。でも、それでも生きていこうとする誰かの話でもある。読んでいて心がえぐられる。

だけど、読まずにはいられない。それほど強烈で、本気の問題作だ。

14.江戸川乱歩が今、生きていたら、きっとこう書いた── 『Dの殺人事件、まことに恐ろしきは』

江戸川乱歩の「人間椅子」や「D坂の殺人事件」が、もし現代の東京で、スマホやAIを巻き込んで起きたらどうなるか? そのもしもを、本気でやってのけたのがこの短編集『Dの殺人事件、まことに恐ろしきは』だ。

乱歩に対するただの敬意やノスタルジーにとどまらず、歌野晶午は一歩踏み込んで「現代に蘇らせる」ことに挑んでいる。そしてそれが、実に鮮やかに決まっている。

たとえば『椅子? 人間!』では、あの有名な〈中に人が入ってる椅子〉が現代ではどうなるのか、というアイデアが展開される。原作の変態性や不気味さを失わずに、ちゃんとアップデートされていて、怖いのに笑える。そしてゾッとする。

こういうのが全部で7編。乱歩の怪奇、倒錯、異常心理を下敷きにしながら、どの話も歌野流のブラックなひねりが効いていて、ページをめくる手が止まらない。

なにより面白いのは、原作を知っていると二重に楽しめる点だ。「ああ、ここはあの展開か」「ここでそう裏返すの?」と、好奇心をくすぐられる。パスティーシュと呼ぶにふさわしい完成度で、単なる現代版リメイクではない。

トリックや構造の緻密さも、原典を踏襲しつつ、きっちり歌野らしさをぶち込んでくる。つまり、乱歩×歌野という異種格闘技が、想像以上にしっくりくるのだ。

レトロと現代の交差点で、新しい恐怖と倒錯を生み出したこの短編集は、乱歩ファンにも、歌野ファンにもおすすめできる一冊だ。

恐ろしくて、でも笑えて、最後に寂しさが残る。

それこそが、乱歩と歌野の共通点なのかもしれない。

15.SNS、ジェンダー、介護……令和の闇をミステリで切り取る── 『それは令和のことでした、』

歌野晶午といえば、叙述トリックや大胆などんでん返しの名手。でもこの短編集では、そうした技に加えて、「社会派」という鋭い刃を握ってくる。

『それは令和のことでした、』は、タイトル通り、今を生きる私たちの現実を真正面からえぐり出す8編のミステリ集だ。

たとえば、性別意識が極端に強い母親に名付けられた少年の話。『彼の名は』では、ジェンダー観の押しつけが人ひとりの人生をどう歪めてしまうのかが描かれる。あるいは『君は認知障害で』では、親切心からの行動がSNSによって性犯罪と断罪されてしまう現代の恐怖が展開される。ただ怖いだけじゃない。どれもミステリとして成立していて、ラストで思わず「やられた」と声が出る構成になっている。

この作品集のすごいところは、社会問題をネタとして使っているのではなく、物語そのものの芯として組み込んでいるところだ。ヤングケアラー、引きこもり、過労死寸前の労働環境。登場人物たちは誰もが「どこかで見たような」普通の人たちで、その普通さがかえってリアルで怖い。

しかし、読後感は意外と爽やかだったりもする。なぜなら歌野は、どれほど重たい題材を扱っても、必ずそこに物語のエンタメ性を織り込んでくるからだ。考えさせられるけど、説教臭くない。暗いけど、読んでいて快感がある。

これは今、この国に生きている人にこそ読んでほしいミステリ集だ。

「ああ、令和って、こんな時代なんだな」と、他人事みたいに思えてしまうその冷たさすらも、この本の計算のうちだ。

おわりに 騙されて、笑って、泣いて。それでも歌野晶午を読まずにはいられない

歌野晶午の小説を読んでいると、「え?まさか?」が「うわ、やっぱり……」になる。

ミステリというジャンルの可能性を、ここまで広げて見せてくれる作家は、実はそう多くない。

しかも、トリックも物語もキャラも全部しっかりしていて、何より読んでいて楽しい。気づいたら、次のページをめくる手が止まらなくなっている。

騙されるのが快感になる。

読後にもう一度最初のページに戻りたくなる。

そんな作品ばかりが、この15作品にはそろっている。

さあ、あとは読むだけだ。

歌野晶午の迷宮に、いざどうぞ。