ミステリーといえば、やっぱり外せないのが〈密室〉だ。

鍵がかかった部屋の中で死体が見つかる、誰も出入りできるはずがないのに犯行が成立している。あの「どうなってるんだ?」となる瞬間がたまらない。

密室トリックとは、作者と読者の真剣勝負みたいなものだと思う。ページをめくりながら、頭の中で何度も状況を組み直して、どうやって密室を作ったのかを考えるのが楽しいし、最後に謎が解けたときの爽快感は格別だ。

今回は、そんな密室モノの醍醐味を存分に味わえる、おすすめの傑作ミステリーを50作品集めた。

古典の鉄板から、現代作家のひねりの効いた一冊まで、どれも閉ざされた謎の面白さが詰まっている。

名探偵の推理に唸るもよし、作者の仕掛けにまんまと騙されるもよし。読む前から頭をひねりたくなる、最高に楽しい難事件ばかりだ。

さあ、頭の中で扉を閉めて、一緒に解き明かしていこう。

1.世界でいちばん有名な密室の扉を開けてみよう── ガストン・ルルー『黄色い部屋の秘密』

密室ミステリの話題になると、必ず名前が挙がるのがガストン・ルルーの『黄色い部屋の秘密』だ。もう〈密室の代名詞〉といっても過言じゃないくらい有名な作品で、ここを避けて密室モノは語れない。

フランスの片田舎の城にある「黄色い部屋」で、科学者の娘マチルドが何者かに襲われるのだが、その部屋は扉も窓も内側から完全に閉じられた密室。しかも、悲鳴と銃声の直後に駆けつけた父親たちが扉を破壊して入ると、彼女は血まみれで倒れているのに、犯人はどこにもいない……。まさに「不可能犯罪」のど真ん中が提示されるわけだ。

探偵役は、18歳の天才新聞記者ルールタビーユ。彼のライバルになるのが警察の名探偵ラルサンで、二人の推理合戦が熱い。ルールタビーユの武器は「理性の正しい側」と呼ばれる純粋論理。どんなに不可解に見える事件でも、超常現象じゃなくてちゃんと合理的な答えがあるんだ!という信念のもと、事実を一つずつ並べて推理していく。

しかもこの小説、密室トリックを一発で終わらせない。第一の事件(黄色い部屋の密室)だけでも充分難問なのに、さらに廊下の両端から監視されている状況で犯人が消失する第二の不可能犯罪まで出してくる。

有名なのは作中で登場人物たちが「密室トリックにはどんな可能性があるか」と議論する場面だ。これは後のミステリ作家たちが何度もオマージュした「密室講義」的なパートで、ジャンルのルールブックをそのまま読んでいるような面白さがある。

決め手となるトリックは、発表当時から賛否が分かれたらしいけど、個人的には大絶賛派だ。初読のときは「おお、そう来たか!」と素直に唸った。ただ、現代の読者が読むと「まあ、そういう解決もアリか」と少し冷静になってしまうかもしれない。でも、それだけ後の作品がこのアイデアを引き継ぎ、さらに発展させてきたということでもある。

確かに「いや、そんなことアリなの?」と思う部分もあるが、この作品がなければ、カーやクリスティー、クイーンみたいな後の密室ミステリは生まれなかった。まさに、密室ミステリをジャンルとして成立させた金字塔だ。

2.密室の原点はここにある── イズレイル・ザングウィル『ビッグ・ボウの殺人』

もし「密室ミステリの始祖を一冊だけ挙げろ」と言われたら、迷わず『ビッグ・ボウの殺人』を推すだろう。イズレイル・ザングウィルが生み出したこの物語こそが、後の数え切れないほどの密室トリックのルーツになっているのだ。

霧に包まれたロンドンの下町ボウ地区で起きた、完全すぎる密室殺人。部屋は内側から鍵と掛け金で閉ざされ、窓もガッチリ施錠済み。侵入も脱出も不可能。なのに、なぜか部屋の中には喉を切り裂かれた死体が転がっている。ここから、引退した元刑事と現役刑事が、それぞれの推理を武器に真相を競い合う〈推理バトル〉が始まるわけだ。

面白いのは、この作品が〈密室パズル〉を真正面から扱った史上初の長編とされているところだ。ポーの『モルグ街の殺人』が「密室ってこういうのアリだよね」と風呂敷を広げたとしたら、ザングウィルはそのアイデアを人間の知恵と欺瞞に落とし込み、「読者が論理で解けるパズル」にしてみせた。

ここでいわゆるフェアプレイの精神が誕生した、と言ってもいい。つまり、密室は幽霊の仕業じゃなくて、人間がちゃんと作り出したものだし、読者も頭を使えば解ける。そんな約束事がここで生まれたのだ。

さらに本作、なぜわざわざ犯人は密室にしたのか?という、後の密室ミステリの定番テーマもしっかり仕込んでいる。密室はただの状況じゃなく、探偵への挑戦状なのだ。そして二人の探偵が別々のアプローチで推理することで、複数の可能性が同時に提示され、読者は「あっちが正しいのか、こっちが正しいのか」と揺さぶられる。

今読むと、トリック自体は素朴に感じるかもしれない。でも、ここからクリスティーやカーの密室が生まれたと思うと感慨深いし、ジャンルがここから始まったという歴史的重みがめちゃくちゃある。

密室ミステリを語るなら、やっぱり一度は読んでおきたい原点だ。

3.神父が語ると、世界の嘘が音を立てて崩れ落ちる── G・K・チェスタトン『ブラウン神父の不信』

この事件のカギを握っていたのは、犯人でも、目撃者でもなく〈一匹の犬〉だった。ドルース大佐が庭のサマーハウスで殺害されたとき、屋敷にいたのは全員アリバイ持ち。外から侵入した形跡もない。まるで鉄壁の密室だ。しかし、そのとき犬がどう反応したかが、すべての人間の思考を縛りつける罠になっていた。

G・K・チェスタトンの『ブラウン神父の不信』は、短編集という形式の中に、驚くほど多彩な謎と切れ味鋭い解決が詰め込まれている一冊だ。ブラウン神父シリーズの第3集にあたる本作には、珠玉の8編が収録されているが、特に密室好きにはたまらない傑作が揃っている。

特に『犬のお告げ』。人はつい「犬は犯人を知っている」と思い込む。特定の人物の前で犬が吠えなかったと聞けば、普通は「あ、この人は犯人じゃないな」と結論づける。でもブラウン神父の推理は、そこをひっくり返す。

「なぜ、そう思い込むのか?」と逆に問い直すのだ。つまり、この事件の密室は壁でも錠前でもなく、人々の先入観や思い込みによって作られた、目に見えない心理的な箱だったというわけ。

チェスタトンが面白いのは、物理的な不可能トリックを見事に解く、というより、そもそも事件を不可能に見せていたのが人間の解釈だったことを暴くところにある。密室のカギは隠された通路じゃなく、みんなが当然だと思っていた「常識」を疑うことで開くのだ。

しかもブラウン神父は、目に見える手がかりを積み上げるんじゃなく、人間の心理や動機に深く入り込んで、そこから外へと推理を広げるタイプ。犬が吠えた意味を考えるのではなく、「なぜ私たちは犬の吠え声にそんな意味を見出すのか?」ってところから謎を解く。この視点の転換が、チェスタトンらしい逆説の妙なのだ。

だから『犬のお告げ』は、密室モノというより〈人間の思い込みを解きほぐす〉ミステリというわけ。真相はちゃんとみんなの目の前にあったのに、見えなくしていたのは人間の勝手な解釈だった。そんな皮肉に満ちた一編だ。

4.こんなに気づけない真相があるなんて── クリスチアナ・ブランド『自宅にて急逝』

クリスチアナ・ブランドの『自宅にて急逝』は、密室もの好きなら絶対に外せない一冊だ。ブランドといえば技巧派だが、ここではトリックそのものよりも〈気づかせない演出〉が恐ろしく巧い。読み終えたあと「なんで気づけなかったんだ!」と頭を抱えることになる。

雪に閉ざされた田舎屋敷+遺産相続+親族の集まり=お約束のクローズド・サークルで始まるが、そこで描かれるのは単なるパズルじゃなく、愛憎と疑惑が錯綜する人間劇そのもの。

事件は、気難しい当主リチャードが別棟のロッジで急死したことから動き出す。最初は「まあ持病の心臓だろう」という空気だったのに、検死でアドレナリンの注射が見つかって一気に空気が凍る。そして現場は周囲を雪に覆われた完璧な密室。足跡は第一発見者のものしか残っていない。つまり犯人はどうやって近づき、どうやって去ったのか?という、典型的な「雪の足跡問題」が提示されるわけだ。

でもブランドがすごいのは、ここで「どうやったか?」の謎だけにフォーカスしないことだ。むしろ、誰がなぜ殺したのか、親族同士の微妙な関係性が何を生むのかがメインディッシュになってくる。疑わしい行動や隠し事が次々と明かされるたびに、犯人候補はコロコロ入れ替わり、読者はどの証言を信じればいいのか分からなくなる。

コックリル警部の捜査は、派手なトリック暴きというより、会話の端々に潜む心理のズレを拾い上げていく地道な作業。つまり、鍵を開けるのは物理トリックじゃなく、人間の感情のほつれ。ブランドの密室は、雪や錠前が作る外側の壁じゃなく、嘘や嫉妬や恐怖が作る内側の壁をどう突破するかが勝負なのだ。

結局この事件の真相は、雪原に残らなかった足跡の理由も、アドレナリンの注射の意味も、その人物の性格や感情に根ざしていたってところがブランドらしい。物理的なギミックよりも、登場人物たちの人間くさい弱さと狡さが謎解きのカギになる。

だから読後感は、密室トリックを解かれた爽快感よりも、疑心暗鬼の中で浮かび上がる人間の哀しさが残る。

雪の密室は舞台装置に過ぎなくて、本当に閉ざされていたのは登場人物たちの心、というのがブランド流の味わいだ。

5.物語そのものが仕掛ける密室── クリスチアナ・ブランド『ジェミニー・クリケット事件』

『ジェミニー・クリケット事件』は、クリスチアナ・ブランドの作品集『招かれざる客たちのビュッフェ』に収められている一編。

一見、これは青年ジャイルズが事件を回想するだけのシンプルな語りに思える。密室殺人、怪しい養子たち、そして連続する不可解な犠牲者……。読者は当然、過去の事件の謎解きに意識を集中させる。でもブランドは、そんな素直な読み方をした読者を容赦なく罠にかけるのだ。

この短編の本当のトリックは、語られる内容ではなく、語られるという行為そのものに仕掛けられている。青年が語る事件の細部に耳を澄ませながら、読者はつい、老人と青年が座っている場所や状況をなんとなく頭の片隅に追いやってしまう。

でも、そこが最大の落とし穴。最後の最後で、その「今ここ」がとんでもない意味を持っていたことに気づかされる瞬間、まるで足元の床が抜け落ちたような感覚に陥るはずだ。

ブランドは、読者が無意識に抱く「語り手は信用できる」とか「背景は額面通りに受け止めていい」といった前提を逆手に取る。つまり、私たちが小説を読む時に当たり前にしている安心を利用して、そこに最大の密室を作り上げてしまうのだ。

事件の謎を解くどころか、読者自身が物語という巨大な密室に閉じ込められていた。そう気づいた時のゾワっとする感覚が、この作品の真の恐ろしさだろう。

6.密室を笑い飛ばすブラックジョーク── ジョン・スラデック『見えないグリーン』

密室ミステリというと、だいたいは重厚な洋館やら格式高い書斎が舞台になりがちだ。

でもスラデックはそんな伝統にまったく敬意を払わない。いきなり〈トイレ〉だ。しかも、ちゃんと論理的に成立しているのに、あまりにくだらなくて笑えてしまうという、ジャンルの常識を壊すような密室を作り上げる。

〈素人探偵会〉なんていう、ミステリ好きの集まりを登場させておいて、その面々を次々と意味不明な不可能犯罪で退場させるあたりも皮肉が効きすぎている。ミステリファンのクセの強さや自己満足を、これでもかと笑いのネタにしながら、ちゃんと本格としての形も崩さないのがスラデックの恐ろしいところだ。

本作はバカミスと呼ばれることが多いけれど、実はその裏には綿密なロジックがある。トイレの密室にしろ、次々と起こる奇怪な事件にしろ、ふざけているように見えてちゃんと謎は解ける。でも、解けたところで「いや、やっぱりバカバカしい!」と笑うしかない。そこが最高にスラデックらしい。

密室は神聖なパズルじゃない、遊び尽くすためのオモチャだ。そんな挑発的なメッセージが、全編に漂っている。

お堅い本格に飽きたなら、ぜひこの不条理でブラックな密室地獄を味わってほしい。

7.頭脳で壁をぶっ壊す!理性VS密室のガチ勝負── ジャック・フットレル『十三号独房の問題』

どんなに頭がキレる人でも、鉄の扉と分厚い石壁に囲まれた独房に放り込まれたら、さすがに終わりだと思うはず。でもヴァン・ドゥーゼン教授は違う。「思考は物理に勝る!」と豪語して、自ら刑務所の〈十三号独房〉に入ってしまうのだから無茶苦茶だ。

しかも外部との連絡は完全シャットアウト。使えるのは自分の頭だけ。さあ、どうやって脱出するのか。これがもう痺れるほど面白い。

ここにある密室は、殺人事件の舞台装置なんかじゃなくて、まるで理性の実験場。ドゥーゼン教授は探偵というより、ほとんど人間離れした〈思考マシーン〉だ。力任せに壁を壊すわけじゃない。看守たちが見向きもしない小さな存在、ネズミだとか靴紐だとか、そういうどうでもいいものを観察して、そこから脱出の糸口を作り出していく。このプロセスがとにかく爽快なのだ。

派手なアクションはない。しかし、監視だらけの鉄壁のシステムが、論理の連鎖だけで攻略されていく様子は、まさに頭脳で壁をぶっ壊す瞬間を見せられている感じだ。気づいたときには、「なるほど、そうきたか!」と声に出る。

『十三号独房の問題』は、密室モノの面白さの原点が詰まっている。トリックの凄さとかじゃなく、「考え抜けば必ず道は開ける」という、人間の理性への信頼がめちゃくちゃ熱い。

読み終わると、密室とは案外、自分の思い込みのほうにあるんじゃないかと思えてくるはずだ。

8.走る密室で仕掛けられる論理の罠── F・W・クロフツ『急行列車内の謎』

クロフツといえば、「鉄道」「アリバイ」「地味」の三拍子で語られることが多いが、その真価がピタリとはまる短編が『急行列車内の謎』だ。

タイトル通り、舞台は走行中の急行列車。つまり、密室でありながら動いている、というミステリ好きにはたまらないシチュエーションが用意されている。

この作品のすごさは、単なる「誰が殺したか?」という話にとどまらない点にある。物理的に閉ざされた空間で、時間的にも限られた猶予しかないというダブルの制約。その中で、なぜか二人の死体と生存者が一室にいる。

しかも犯行の手段も、動機も、関係性もすぐには見えてこない。列車という舞台が、犯人にも探偵にも同時に制限を与えることで、謎解きは一段と緊迫感を増していく。

クロフツ的リアリズムの結晶

トリックは奇をてらったものではないし、怪奇趣味にも走らない。むしろ、乗客や乗員の証言、ドアの開閉、車掌の巡回、切符の記録……といった現実的な要素が積み上がり、少しずつ真相の姿が浮かび上がってくる。

そう、これは「魔法のような推理」ではなく、「地道な解体作業の美しさ」を楽しむ作品なのだ。

とくに面白いのが、アリバイ崩しの方向性だ。よくある時刻表トリックではなく、限られた空間と時間の中で、どうやって他人の目をすり抜けて犯行を成し遂げたか。どこにいたか、どの音を聞いたか、誰とすれ違ったか──細かいズレを探る捜査が、この短編をぐっと引き締めている。

「地味」「退屈」と言われがちなクロフツだが、この短編はむしろテンポよく、必要なものだけで組み立てられたソリッドな作品になっている。

演出に頼らず、ロジックだけでぐいぐい読ませる感じが気持ちいい。華やかなミステリに疲れたとき、こういう地に足のついた謎解きが沁みてくる。

読後には「やられた」というより「よくぞここまで積み上げた」と言いたくなる一編だ。

9.食料に囲まれて餓死するという悪夢── ロナルド・A・ノックス『密室の行者』

密室モノといえば、鍵のかかった部屋や雪に閉ざされた館を思い浮かべるが、『密室の行者』が描くのは、もっと皮肉でブラックな謎だ。なぜなら、被害者は山ほどの食料と飲み物に囲まれたまま、餓死してしまうのだから。

手を伸ばせば届くのに、なぜ何も口にできなかったのか? 扉も窓も内側から閉ざされていて、誰も入れない完全な密室。なのに死因は〈飢え〉。まるで常識を嘲笑うかのようなシチュエーションだ。

この謎の核心は、単純なトリックを超えて、人間の心理に踏み込むところにある。物理的には何も仕掛けられていないのに、心理的な罠が被害者を追い詰める。このアイデアがなんとも不気味で、しかも説得力がある。

ロナルド・A・ノックスといえば「探偵小説十戒」の提唱者として知られているが、この作品ではフェアプレイの精神を守りつつ、ルールの裏をかくような悪戯心が光っている。密室の謎を解くだけじゃなく、なぜそんな残酷な状況を作り出したのかという動機の部分まで、きっちり意味があるのがいいところだ。

食料に囲まれながら餓死する。こんな逆説的な密室は他にない。物理的トリックと心理的トリックが見事に噛み合い、ただのパズルを超えた寓話的な味わいすらあるのだ。

読後に残るのは、密室の驚きだけじゃなく、人間の弱さと滑稽さへの苦い笑いだろう。

10.密室の謎を解く鍵は、この一冊に詰まっている── ジョン・ディクスン・カー『三つの棺』

ロンドンの雪の夜、怪しげな奇術師が残した「三つの棺」という不吉な言葉。そして、その直後に起こる二つの不可能犯罪。教授の密室殺人と、目撃者の前で消えるようにして撃たれた謎の男。

この時点でもうカーらしいゴシックホラー的ムードが全開で、「幽霊の仕業じゃないのか?」と一瞬思わされる。でも、ここで論理の巨人ギデオン・フェル博士が登場し、全てを冷徹に暴いていくわけだ。

本作が伝説になった最大の理由は、やっぱりあの第17章。いわゆる〈密室講義〉だ。物語の途中でフェル博士が唐突に語り出し、古今東西の密室トリックを分類・解説しながら「こういうパターンがあるんだぞ」と、読者に教えてくれる。

これがすごいのは、単に知識をひけらかしてるわけじゃなく、「この事件の解決もちゃんとフェアだから、よく考えてみなさい」と宣言してるような挑発になっているところだろう。メタ的で、しかもワクワクさせられる名場面だ。

カーがうまいのは、超自然っぽい演出と純粋な論理トリックを同時に成立させるところにもある。読んでる間は怪談じみた恐怖が支配するのに、解決は驚くほど合理的。ここでも鏡を使ったミスディレクションや、時間と空間をねじ曲げる巧妙な仕掛けが炸裂するのだ。

しかも今回は、一つじゃなく二種類の不可能犯罪を同時に放り込んできてるから、読者はずっと頭をフル回転させられる。終わったあと「やられた!」と声が出るし、それ以上に「密室ってやっぱり面白いな」と改めて思わされる。

まさに〈密室好きのバイブル〉。これを読まずに密室ミステリは語れない、と言われるのも納得の一冊だ。

もしこれからカーを読み進めるなら、この作品はまさに入口であり頂点でもある。

密室が好きなら、そしてこれからもっと深く密室にハマりたいなら、まずはここから始めるのが正解だ。

11.雪の静寂に封じられた、不可能犯罪の原点── ジョン・ディクスン・カー『白い僧院の殺人』

新雪が降り積もった真っ白な庭。そこには、建物に向かう一本の足跡しかない。しかしその建物の中では、女優マーシャ・テイトが撲殺されていた。しかも殺害されたのは、雪が降りやんだ後と断定される。

じゃあ、犯人はどこから現れて、どうやって足跡を残さずに消えたのか? これが〈白い僧院〉で起きた雪の密室事件だ。

カーがすごいのは、こういう足跡が残らない系のトリックを、単なる奇術や小細工に終わらせないところだ。雪が降っていた時間、降りやんだ時間、殺害された時間。この時間軸をどうねじ曲げるか、そこに犯人の仕掛けが潜んでいる。

つまり、謎は「足跡を隠す方法」じゃなく、「そもそもその足跡はいつ誰がつけたのか」という思い込みを崩すことから解かれていくのだ。

探偵役のH・M(ヘンリ・メリヴェール卿)は、豪放磊落でちょっと変わり者。でもそのユーモアと人間味が、雪と血の冷たい事件に妙な温度差を生むのも面白い。江戸川乱歩が「カーの最高のトリックのひとつ」と激賞したのも納得の、足跡トリックの傑作だ。

トリック自体は驚くほどシンプル。それなのに読み終わると、あまりの完成度に思わずため息が漏れる。無駄がなく、理詰めで、だからこそ何十年経っても色褪せない。シンプルだからこそ強い、という本格ミステリの美学がここに詰まっている。

雪に閉ざされた修道院の冷たい空気の中で、論理の光だけがすっと差し込む瞬間。その鮮やかさを一度味わえば、密室モノを読むなら絶対に外せない理由がきっとわかるだろう。

12.森の奥で、目の前の人が消えるという悪夢── ジョン・ディクスン・カー『妖魔の森の家』

ただの家じゃない。そこは〈妖魔の森〉と呼ばれる、不吉な伝説がまとわりつく場所だ。その森の奥にぽつんと建つ家に、一人の少女が入った瞬間──衆人環視の中、煙のように消えた。

ドアも窓もちゃんと見張られていたのに、密室のはずなのに、なぜいなくなったのか。20年前にも同じ少女が同じ家で同じように消えたというのだから、もう理屈では説明できない恐怖が襲ってくる。

ジョン・ディクスン・カーが描くのは、ただ鍵のかかった部屋での殺人じゃない。目の前で人が消えるという、〈動的な密室〉の不可能状況だ。そしてこの不気味な森や家の雰囲気が、理性を奪う強烈なミスリードとして機能している。読んでいるこちらも「これは本当に超常現象なんじゃないか」と思わされるのだ。

もちろん、最終的には冷徹な論理で真相が解き明かされる。でも、安心したのも束の間、その先に待つのは超自然の恐怖を超えた、人間の心の闇だったりする。合理的な謎解きと同時に、登場人物の悲劇的な真実が暴かれるラストは、まさにカーの真骨頂。読後に残るのはスッキリ感じゃなく、言葉にならない余韻だ。

『妖魔の森の家』の本当の密室は、物理的な家ではなく、人の心そのもの。そんなことを思わされる、不気味さと論理が共存する名作だ。

13.密室を愛する者ほど騙される罠── ロバート・アーサー『51番目の密室』

完璧な密室殺人を50通りも考えたと豪語していたミステリ作家が、まさに「51番目の密室」で死んでいる。

これだけでもう、密室好きの心をわしづかみにする設定だ。でも本作が面白いのは、単に奇抜なトリックを披露するだけじゃなく、密室というジャンルそのものを舞台にしたメタな遊びが仕込まれているところだ。

事件の鍵は、読者も含めて〈密室は複雑で高度な仕掛けがあるはずだ〉と思い込む、その先入観にある。だからこそ、いざ真相が明かされると「そんな単純なことでよかったのか!」と肩透かしを食らい、同時に「でもやられたわ…」と苦笑いする羽目になる。

これは物理的なトリックを解く物語じゃなく、ミステリを読む自分自身の思考パターンを突きつけられるゲームなのだ。

作中には実在する作家や有名な密室トリックの小ネタがバンバン出てくるから、古典ミステリを読み込んでいるほどニヤリとできるし、同時にその知識が見事に裏目に出る。この構造こそがロバート・アーサーの巧さで、読者は事件の被害者でも探偵でもなく、むしろ犯人の仕掛けた壮大なジョークに巻き込まれる〈共犯者〉になるのだ。

「密室モノの奥深さとバカバカしさを同時に体験させてくれる一冊」と言うと伝わるだろうか。ミステリ好きなら、一度はこの罠にハマってみてほしい。

14.権力の島という巨大な密室── エラリー・クイーン『帝王死す』

厳重な監視下の島国で、絶対権力者が予告通りに殺される。しかも密室の書斎で狙撃されるという二重の不可能状況。そんな劇的な設定だけでも胸が高鳴るのに、本作はただのパズルじゃ終わらないのが凄いところだ。

島そのものが外界から隔絶された「巨大な密室」として描かれ、その中でさらに起きる「書斎の密室事件」が入れ子構造を作る。この舞台設定が、密室トリックと政治的寓話をガッチリ噛み合わせてくるのがたまらない。

クイーンが仕掛けるトリックの肝は「見えているのに見えない」という心理の盲点だ。犯人は透明人間でもトリックアートでもなく、私たちが勝手に作る認識のバイアスを利用する。これは、独裁政権の下で人々が不都合な真実を見ようとしない政治的盲目と完璧にリンクしていて、トリックとテーマが美しく共鳴する瞬間がゾクッとする。

でも、この物語が本当に怖いのは、謎が解かれても何も救われないところだ。エラリーがどれだけ論理を駆使しても、腐った権力構造は崩れないし、独裁者が死んでも次の独裁者が生まれるだけ。密室は解けるのに、社会の矛盾は解けない。この苦い余韻が、初期のパズル中心だったクイーンとは一線を画す成熟を感じさせるのだ。

つまり『帝王死す』は、密室ミステリの面白さと、権力の虚しさを同時に突きつけてくる。パズルとして読んでも面白いし、寓話として読んでも刺さる、異色のクイーンだ。

15.文化と心理が作り出す巨大な密室── アイザック・アシモフ『はだかの太陽』

ソラリアという惑星では、人々は広大な敷地にひとりきりで暮らし、ロボットだけを相手に生きている。他者との接触は立体映像越しが当たり前で、直接顔を合わせるなんてありえない。

そんな社会で「殺人事件が起きた」と言われても、そもそも人間同士が物理的に会わないのだから不可能じゃないか? ここが本作の出発点である。

アシモフがすごいのは、密室の壁を文化的タブーや心理的障壁にすり替えたところだ。ソラリアでは、施錠された部屋なんかなくても社会全体が「密室」として機能している。だから、この事件の不可能性は建物の構造じゃなく、惑星の文化そのものに根ざしているのだ。

そして、もうひとつの壁がロボット工学三原則。ロボットは人間に危害を加えられないはずなのに、なぜ被害者は死んだのか? そのロジックの隙間を突いてくるトリックが、アシモフらしいパズルになっている。

面白いのは、地球の閉塞したドーム都市に生きるベイリと、孤独を愛するソラリア人との対比。狭い場所を恐れる地球人と、広い場所で他人を拒むソラリア人。両者の価値観の衝突が、ただのSFミステリを超えて〈人間とは何か〉というテーマにまでつながっていく。

直接会わずに殺せるのか? 遠隔の存在は「そこにいる」と言えるのか?

今やリモート社会が当たり前の時代に読むと、この物語が持つ先見性に寒気がするはずだ。

16.投票ブースが密室に変わる瞬間── エドワード・D・ホック『サム・ホーソーンの事件簿1 投票ブースの謎』

たった一人しか入れない投票ブース。誰の目にも監視されていて、逃げ場なんてどこにもない。そんな日常のど真ん中で、対立候補が刺殺される。しかも凶器はスッと消えてしまう。どうやったらそんな不可能が成立するのか?

エドワード・D・ホックがすごいのは、こういう〈地味すぎる空間〉を舞台に、誰も思いつかない鮮やかなトリックを仕掛けるところだ。投票ブースなんて、ただの箱にすぎないのに、それが一瞬で完全密室になる。日常にぽっかり生まれた不可能犯罪は、ゴシックな洋館よりもむしろリアルで恐ろしい。

サム・ホーソーン医師シリーズは、とにかく余計な装飾をそぎ落として、「謎」と「解決」だけで勝負してくる潔さが魅力だ。人間ドラマや大仕掛けの陰謀なんかなくても、アイデア一発で読者を驚かせられるんだということを証明している。

この短編もそう。小さな町の選挙という超ローカルな舞台なのに、そこに生まれるのは世界級の不可能犯罪。まるで手品のタネ明かしを見せられたときのような爽快さがあって、読後は思わず「やられた!」と笑ってしまう。

ホックの作品をまだ読んだことがないなら、この投票ブースの小さな奇跡から始めてみるのがおすすめだ。

17.クリスマスの暖炉の前で待っていたのは、驚愕の真実だった── アガサ・クリスティー 『ポアロのクリスマス』

クリスマスの夜に親族を集めるなんて、ハートフルな家族団らんを想像するかもしれない。でもこのゴーストン館での集まりは、むしろ地獄の前夜祭だ。

老富豪シメオン・リーは、家族に遺産相続をちらつかせながら、わざと不和の種を撒く。積年の恨みや嫉妬を呼び起こした挙句、屋敷中に響き渡る絶叫と轟音のあと、彼は血の海に沈んでいた。そして部屋は内側から施錠された完全な密室。これぞ本格ミステリの王道シチュエーションだ。

アガサ・クリスティーの『ポアロのクリスマス』は、冬の静けさをぶち壊すかのような衝撃を連れてくる。タイトルだけ聞くと、ポアロが優雅にクリスマスを過ごす心温まる話かと思うが、そこはもちろんクリスティ。待っているのは、密室殺人と、想像のはるか上を行く「意外な犯人」だ。

クリスティの「意外な犯人」といえば『アクロイド殺し』が真っ先に挙がるが、実はこの作品も同じくらい衝撃度が高い。私なんて犯人が明かされた瞬間、一回ページを閉じて「ウソだろ待ってくれ!」と頭を抱えたくらいだ。受け入れるまでに時間がかかるタイプの真実。読んだ人は、絶句して無言になるか、思わず声を出してしまうか、どちらかだと思う。

しかもこれはただの〈意外な犯人モノ〉じゃなくて、しっかりした密室トリックも絡んでいるのが憎い。密室殺人といえばパズル的な謎解きが主役になりがちだけど、ここでは人間関係のドロドロや、家族の秘密がちゃんと絡んでくる。だから謎が解けたときのカタルシスが、単なるトリックの鮮やかさだけじゃなく、物語全体の重みとセットで押し寄せてくるのだ。

クリスティの作品の中では、なぜか知名度は低い。でも本格モノのファンにとっては間違いなく外せない傑作だし、伏線の仕込み方やプロットの緻密さは彼女の中でもトップクラスだ。

だからこの作品は、密室トリックを楽しみながら、人間の醜さや弱さにも向き合わされる一本。

読み終わると、やっぱりクリスティーの密室はただのパズルじゃないと、しみじみ思わせてくれる。

18.マニアのための、密室推理バトルロイヤル── レオ・ブルース『三人の名探偵のための事件』

田舎の屋敷で開かれたパーティの夜、女主人が寝室の中で殺される。でもそこは内側から鍵もボルトもかけられた完全な密室。お約束どおり、地元警察のビーフ巡査部長が地道に捜査を始めるのだが、そこに突然、三人の〈超有名〉私立探偵が乱入してくる。

レオ・ブルースの『三人の名探偵のための事件』は、完全にミステリ好きのためのご褒美みたいな一冊だ。タイトル通り、三人の名探偵が密室殺人に挑むのだけど、ここで面白いのは〈多重解決〉が繰り広げられるところにある。

多重解決といえば、真っ先にバークリーの『毒入りチョコレート事件』が浮かぶかもしれない。でもこの作品はそれとはちょっと毛色が違う。むしろ〈推理合戦を楽しむための舞台〉という感じで、三者三様の名探偵が、それぞれ自分の論理を武器に事件を解き明かす。その応酬がたまらなく楽しいのだ。

しかも登場する探偵たちは、どう見てもエルキュール・ポアロ、ピーター・ウィムジイ卿、ブラウン神父を意識しているキャラ設定。読んでいると「これはあの人のパロディだな」とニヤリとできるのもミステリファンならではの特権だろう。

この小説の面白さは、密室事件そのものより、むしろ〈探偵という存在そのもの〉をネタにしているところにある。三人の探偵はそれぞれ、自分の得意分野をこれでもかと披露しながら推理を進めるのだが、彼らが示す完璧な論理は、どれもバラバラの犯人を指し示すわけだ。

読んでいるうちに、「探偵の推理って結局どこまで信用できるんだ?」と思わされるし、黄金時代ミステリのお約束──探偵のドヤ顔推理、頼りにならない証言、書斎での決定的な謎解き──が次々と茶化されるのが痛快だ。

で、最後に本当に真相を暴くのは、派手な名探偵たちじゃなくて、地味で真面目なビーフ巡査部長。名探偵の華麗な推理に酔っていると、実は本当の答えがすごくシンプルだったりする。そんな探偵小説の皮肉な真実を、ユーモアたっぷりに突きつけてくる一本だ。

19.マジックとミステリの華麗な融合── クレイトン・ロースン『帽子から飛び出した死』

クレイトン・ロースンの『帽子から飛び出した死』は、古典ミステリのなかでもエンタメ性が抜群の一冊だ。密室殺人に人体消失、さらには密室談義やマジックのうんちくまで、読者を飽きさせない仕掛けがこれでもかと詰め込まれている。

事件はまず、施錠されて常に監視されていた書斎で起こる殺人から始まる。そこに集まっているのがまたクセモノ揃いで、奇術師、読心術師、霊媒師と、全員が人の感覚を惑わすプロフェッショナルばかり。

さらに、雪の上に足跡が残らない第二の密室殺人や、容疑者がタクシーから忽然と消える事件まで重なってくる。普通なら一つで充分すぎるはずの密室が、これでもかと畳み掛けてくるのがロースン流。

探偵役のマーリニは、なんとプロの奇術師だ。だから彼は論理だけじゃなく、「人がどう騙されるか」を知り尽くしている。不可能犯罪を解く鍵は、実はマジックのタネと同じ。トリックの本質は物理的な仕掛けじゃなくて、見ている人の思い込みと盲点を利用することだとわかっている。

ロースン自身も奇術師だったから、手品の専門知識がそのまま事件に組み込まれてるのが面白い。読者はちゃんと手がかりを与えられてるのに、マジックの観客みたいに「何かがおかしい」と思わせられる。まさにミスディレクションの連続で、読みながらこっちも手のひらの上で転がされる感じがある。この読ませる演出が、とにかくうまいのだ。

面白いのは、ロースンが「密室ミステリは本質的に読者に仕掛けられたマジックなんだ」とはっきり示してるところだ。犯人は奇術師で、探偵はその上を行くもっと優秀な奇術師。だから事件の解決は単なる推理じゃなく、ステージの裏側を暴くタネ明かしなのだ。

不可能犯罪が何重にも仕掛けられてるから読み応えはバツグンだし、最後の種明かしで「そういうことか!」となる爽快感もある。密室モノを読み慣れた人ほど「やられた!」となるタイプの一冊だ。カーの怪奇趣味とは違う、マジック的スリルの密室ミステリを味わいたいならこれ。

読後感は、謎解きというより「見事なイリュージョンを見てしまった!」という感じになる。

20.笑いながら「やられた!」と叫ぶ密室── ピーター・アントニイ『衣裳戸棚の女』

ホテルの一室で、内側から鍵とボルトがしっかり掛かった完璧な密室。その中には射殺された男の死体、そして衣裳戸棚の中に縛られて猿ぐつわをされた若い女性。彼女は言う。

「覆面の男が私を戸棚に閉じ込めてから、あの人を撃ち殺し、煙のように消えたんです」、と。

どうやって? このシンプルなのに理屈がまったく通らない状況が、ピーター・アントニイの『衣裳戸棚の女』のスタートラインだ。

いかにも古典的な密室トリックっぽいが、侮れないのがここから。探偵役のヴェリティ氏が登場すると、事件は不気味さよりもユーモラスな会話劇のテンポで転がっていく。でも、その軽やかさの裏に、ちゃんとパズルが仕込まれてるのがニクい。

容疑者は奇術師とか読心術師とか、いかにも胡散臭い人たちばかりで、誰も信用できそうにない。この煙に巻かれる感じがすでにミスディレクションの始まりなのだ。

で、肝心のトリックがまたすごい。「そんな単純なこと?」と唖然とする。でもそのシンプルさが逆に痛快で、読み終わった瞬間には「なるほど、やられた!」と笑うしかないやつだ。まるでマジックショーの種明かしを見たときの、悔しいけど気持ちいいあの感じ。

「戦後最高の密室ミステリ」というキャッチコピーは、ハードルを上げすぎだろうという意見もわかる。でも実際に読んでみると、あながち誇張でもないと思う。

この作品の面白さは、派手な仕掛けじゃなくて〈視点のズレ〉を利用するところにあるのだ。読者も登場人物と一緒に思い込みの罠にハマって、「まさかそんなトリックが成立するなんて」と驚かされる。黄金期のミステリなのに全然古臭さを感じさせないのは、問題を徹底的に削ぎ落として、その核心にだけ一点集中してるからだ。

結局のところ、『衣裳戸棚の女』は密室をどうやって破ったか、じゃなくて「そもそも私たちは何を見て、何を見落としていたのか」を突きつけてくる。

だから最後は、トリック以上に自分の頭がきれいにひっくり返される感じがクセになる。密室ものを読み慣れた人ほど引っかかるタイプの作品だ。

21.ここからすべてが始まった── エドガー・アラン ポー『モルグ街の殺人』

推理小説の歴史を語るとき、必ず立ち返るのがこの一編。密室殺人を初めて扱い、「史上初の推理小説」と呼ばれるエドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人』だ。

パリの4階の部屋で、母娘が残酷に殺される。その部屋は内側から鍵がかかっていて、窓も閉ざされている。外から犯人が出入りした形跡はゼロ。しかも事件直前に聞かれた〈二つの声〉のうち、一つは誰も聞いたことがない謎の言葉。どう考えても説明不能、いわゆる密室殺人の原型がここで登場するのだ。

警察は当然お手上げ。でも、ここに現れるのが天才デュパン。彼は現場をもう一度見直し、目撃証言を整理し、みんなが「当たり前」と思い込んでる前提をひっくり返す。ポイントは、犯人の常識の殻を破ること。事件の奇怪さから逆にヒントをつかみ、論理と想像力だけで真相に辿りつく。

つまり、この話の肝はトリックそのものよりも、デュパンがどうやって推理するか、そのプロセスなのだ。警察は常識の枠に縛られて考えが止まってしまうが、デュパンは枠そのものを疑う。まさにレシオシネーション(推理分析)というやつ。

ここで描かれる密室って、ドアの鍵だけじゃなくて、証人や警察の思い込みそのものが作る「認識の密室」でもあるのだ。だから解決するには、鍵を探すのではなくて、考え方の前提を変えなきゃいけない。これは、後のホームズやポアロ、フェル博士たちがやる推理の原型になっている。

そしてこの作品の醍醐味は、「そんな真相アリなのか!」と膝から崩れ落ちるような驚きにある。なにしろ〈最初にやった人〉がこれをやるのだ。後世の作家がどれだけ奇をてらっても、結局ここに行きつくのが面白いところだと思う。

いま読むと、仕掛け自体はシンプルかもしれない。でも、この作品がなかったら、ホームズもポアロも生まれなかった。

推理小説の土台を一夜で築いてしまったその衝撃を、ぜひ味わってほしい。

22.短編だからこその鋭さと完成度── 鮎川哲也『下り“はつかり”―鮎川哲也短編傑作選』

短編ミステリというと、読みやすい分だけ軽いと思われがちだ。でも、この作品集に収められた一編、『赤い密室』を読んだら、そんな先入観は一瞬で吹き飛ぶ。

大学の解剖実習室で見つかったのは、バラバラに切り刻まれた死体。そしてその部屋は、内側から鍵が掛かり、窓には鉄格子……どう見ても誰も出入りできない完璧な密室。しかも被害者の身元すら不明というダブルの謎付き。

こんなの、もうお手上げじゃない?と思うが、ここから名探偵・星影龍三が、わずかな物証と証言だけを手掛かりに、まるで手術台のメスのように冷徹な論理で事件を切り開いていく。

面白いのは、この密室の解決が決して奇抜なトリックや心理的な盲点頼みじゃないところだ。鮎川哲也はアリバイ崩しの名手だけあって、時間と空間の矛盾を一個ずつ解きほぐしていくのが超絶にうまい。ここでも、部屋の施錠の状態や犯人の動きを変数として扱い、まるで数式を解くみたいに矛盾を消していく。

最終的に残るのは、論理的に成立するたった一つの真相。派手な演出じゃなく、論理そのものの美しさで魅せるタイプの密室解明だ。

短いページ数なのに、恐ろしいほどの緻密さと、読後に突き刺さる余韻。まさに「密室モノ国内最高峰」と呼ぶにふさわしい完成度で、ため息すら出る。ゴシックな怪奇趣味よりも、純度100%のパズルとしての面白さが欲しい人には、この作品はまさにど真ん中だ。

この『下り“はつかり”―鮎川哲也短編傑作選』は〈短編ミステリの教科書〉として、死ぬまで手元に置いておきたいレベルの一冊だ。

密室好きはもちろん、純粋に推理の妙を味わいたい人にも全力でおすすめできる。

23.そんなのアリ?と叫びたくなる人間消失── 京極夏彦『姑獲鳥の夏』

密室から人が消える。しかも、読者の想像をはるかに超えた形で。そんな驚愕の仕掛けが待っているのが、この『姑獲鳥の夏』だ。

最初は「さすがに無理だろう」と思う。しかし読み進めるうちに、京極夏彦が用意した圧倒的な理屈と異様な空気感にじわじわと飲み込まれていく。

20か月も妊娠し続ける娘と、一年半前に書斎から煙のように消えた夫。雑司ヶ谷の久遠寺家にまつわるこの奇怪な噂、もうこれだけで背筋がざわつく。しかも「密室からの人間消失」という古典的なミステリのお約束を思わせるネタが、京極夏彦の手にかかるとまったく違う景色になるから恐ろしい。

語り手の関口巽はもちろん混乱するし、読者も一緒になって〈怪異〉の匂いに振り回される。でも京極堂は言うのだ。「この世には不思議なことなど何もない」と。

この作品が凄いのは、密室の壁を物理的な扉や錠前から、人間の認識そのものへと置き換えてしまったところだ。私たちの脳は、現実をそのまま映しているようでいて、都合の悪いものや受け入れがたいものはスッとフィルターにかけてしまう。だからこの事件の密室は書斎じゃなくて、人の心の中にある。そこにこびりついた先入観やトラウマ、思い込みという〈憑き物〉が、真実を見えなくしてしまうわけだ。

しかもこの話、精神的に不安定な関口の視点で語られるから、読者も彼と一緒にその盲目に巻き込まれる。気づいたときには「ずっと目の前にあったんじゃん!」と愕然とする。

京極堂の推理は、鍵を探すのではなく、言葉と論理で心の鍵を外すこと。物理的に閉ざされた密室の扉を開けるのではなく、人間の認識の檻を解錠して、「最初からそこにあった真実」を浮かび上がらせるのだ。

だからこの作品は、ただの不可能犯罪モノじゃない。読むことで、自分の見ている世界がいかに曖昧で脆いかを思い知らされる認識論的ミステリでもある。密室の謎を解くというより、自分の頭の中の思い込みを暴かれる感覚。

読後、背筋がゾクリとするのは、そこに仕掛けられた見えない密室が、自分の中にもあると気づかされるからだ。

24.圧倒的スケールで挑む三重密室── 笠井潔『哲学者の密室』

「とんでもない密室が読みたい」と思うなら、この作品を外すわけにはいかない。分厚い文庫1100ページ超えというだけで、すでに普通じゃない空気を放っているが、その中に仕込まれた謎と論理の重量感はさらに凄まじい。

物語は、戦後のパリで起きる三重密室殺人と、第二次世界大戦中のナチス強制収容所での密室殺人という、時代も場所も違う二つの事件が交互に描かれるのだが、これがただのパズルじゃなくて、20世紀が突きつけた“死の意味”そのものに踏み込んでくるのだ。

探偵役の矢吹駆は、単に物理的なトリックを暴くのではなくて、現象学を武器に「そもそも人間が死をどう認識するのか」という哲学的な領域まで突っ込んでいく。で、ここで出てくるのが「特権的な死」と「大量死」の対比だ。

ミステリが描く死は、どこか特別で、個性的で、解決されるべき謎として意味づけられる。しかしホロコーストみたいな大量死とは、名前もなく、理由もなく、ただ無機質で匿名的な死の連続なのだ。

笠井潔は、密室ミステリというのは、その無意味な死を直視するのが怖いからこそ生まれた「文化的な防衛装置」なんじゃないか、という仮説をぶつけてくる。密室は聖域。外の世界では死は凡庸で大量で無名だが、この小さな閉じられた空間では、死が意味を持ち、パズルとして特権化される。そんなジャンルの本質にまで切り込むのだ。

もちろん、三重密室の謎自体もとんでもない重層構造で読ませるのだが、読後に残るのは「死ってなんだ?」「ミステリってそもそも何を守ってるんだ?」という問い。パリの屋敷での事件と収容所の事件が並べられることで、密室ミステリの持つ快楽と、それが覆い隠している現実の残酷さが強烈に対比されるのがエグい。

ミステリを単なる娯楽として読んでると、いきなり哲学と歴史の重さで殴られるような一冊。しかし、それでも「密室」という小さなパズルに、なぜ自分たちが惹かれるのかを考えさせられる。読むのは正直大変だが、〈密室というジャンルの存在意義〉に興味があるなら、避けて通れない超問題作というわけ。

矢吹駆シリーズの密室はどれも面白いけど、「すごい密室」を一作だけ選べと言われたら、やっぱりこれになるだろう。読むには覚悟がいるけど、その分、得られる衝撃も桁違いだ。

25.古き良き雪の味わい── 法月綸太郎『雪密室』

雪深い信州の山荘。パーティの夜、離れのコテージで美女が死んでいた。部屋は内側から施錠、外は一面の新雪、残っているのは第一発見者の足跡だけ。

どう見ても自殺にしか思えない状況だが、法月警視は「これは他殺だ」と直感する。そして助けを求められたのが、ミステリ作家の息子・綸太郎。警視と作家、現実的な視点と想像力豊かな推理のコンビが、不可能犯罪に挑む。

この作品の面白さは、まず〈お約束〉をしっかり踏んでいるところにある。閉ざされた山荘、限られた容疑者、雪の上の足跡。いかにも黄金時代ミステリ的なシチュエーション。でもそこに、新本格ならではの緻密で多層的なロジックが重なってくるのだ。

トリックだけじゃなく、被害者が招待客全員の弱みを握っていたという人間関係の複雑さも絡み合って、ただのパズル以上の読み応えがある。

そして解決編は、まさに新本格の醍醐味。最小限の手がかりから可能性を一つずつ潰していく、あの推理の快感がきっちりある。しかも物理トリックと心理的動機がちゃんと結びついているから、理屈だけじゃない納得感があるのだ。

要するに、クラシックな不可能犯罪のフォーマットを借りながら、日本の新本格的なロジックと感覚でアップデートしたわけ。古典に敬意を払いながら、それをより洗練させる。法月綸太郎がやろうとしてることがすごくよく分かる作品だ。

奇抜なアイデアに振り回されるより、たまにはこういう「基本の雪密室」に浸るのも悪くない。

26.斜めという発想がぶっ飛んでる── 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』

断崖絶壁の上に、〈わざと斜めに傾けて建てられた〉奇妙な西洋館。その名も「流氷館」。北海道・宗谷岬の極寒の地にそびえ立つこの異様な館が舞台、という時点で、もうワクワクが止まらない。

クリスマスの夜、館に集められた招待客のひとりが、内側から施錠された部屋の中で殺される。しかも周囲の雪には、犯人どころか誰の足跡もない。パニックに陥る人々の前で、さらに第二の不可能犯罪が起きる。まるで「論理なんか通じないぞ」と嘲笑うかのように。

この作品の凄いところは、密室の謎が鍵や窓の仕掛けなんかじゃなくて、館そのものにあることだ。普通の家じゃない、わざと傾けられた特殊な構造の空間が、そのまま巨大なトリック装置になっているのだ。読んでるうちに、「建物の形がここまで事件を支配するのか!」と怖くなる。

読んでいる途中はずっと「それはないだろ」とツッコミたくなるのに、真相が明かされると妙に納得させられてしまう。このギリギリの説得力が、島田荘司の恐ろしいところだ。奇想天外でありながら、ちゃんとロジックで説明できるからこそ、読み終わると「すごいトリック考えるなあ」とため息が出る。

評価が割れるのもわかる。あまりにぶっ飛んでいるし、リアリティなんてどこかに置き去り。でも、この衝撃は一度味わっておかないと損だ。トリックもさることながら、最後にタイトルの意味がストンと腑に落ちるあの感覚は、他ではなかなか味わえない。

島田荘司がやったのは、密室を〈部屋の問題〉から〈建築そのものの謎〉に拡張することだった。もはや扉の鍵をどう開け閉めしたかじゃない。犯罪の舞台自体が、トリックを仕込むための巨大な装置になっている。

論理の純粋な面白さと、壮大な奇想がガチで融合した革命的な一冊だ。

27.密室だらけの遊園地へようこそ── 折原一『七つの棺―密室殺人が多すぎる』

密室が一つや二つどころじゃない、次から次へと「え、また!?」と言いたくなるくらい登場する。それが折原一の『七つの棺』だ。

七つの物語が独立しているように見えて、じつはどこかで繋がっていて、そのすべてに密室殺人が仕込まれている。しかも毎回手口や状況が違うから、読んでいるこっちの頭がパンクしそうになる。でも、この〈多すぎる密室〉こそが作品の狙いであり、魅力なのだ。

普通のミステリだと、密室は一つの事件を際立たせるための特別な仕掛け。でもこの作品では、密室が執拗に繰り返されることで、もはやただのトリックじゃなく、物語全体を覆う「強迫観念」みたいな存在になっていく。どの章を読んでも出てくるから、最初はワクワクしてたのに、だんだん不気味さや違和感が増してくるのだ。「なんでこんなに不可能犯罪ばっかり起こるんだ?」と。

そしてこの〈密室の氾濫〉は、探偵小説そのものへのメタ的な仕掛けにもなっている。折原一は、密室ミステリを愛しつつも、そのお約束を極限まで増幅させることで、ジャンルの論理や限界を浮き彫りにしているのだと思う。読者は一つ一つのトリックに挑むだけじゃなく、全体を通して「なぜこんなにも密室が繰り返されるのか?」という、もっと大きな謎に向き合わされることになる。

だから『七つの棺』は、単純に密室トリックを楽しむ本じゃない。読み進めるうちに、いつの間にか「密室とは何か」「不可能犯罪を読むことにどんな意味があるのか」みたいな、ジャンルそのものの本質に触れさせられる。

パズルのカタログでもあり、同時にそれを脱構築するシュールな実験作でもあるのだ。読後は「すごいものを読んだ」という興奮と同時に、ちょっとした眩暈が残るタイプの名作だ。

28.常識を木っ端みじんにする破天荒ミステリ── 麻耶雄嵩『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』

首なし死体に、蘇る死者、見立て殺人、そしてお決まりの密室。京都のゴシックな城館「蒼鴉城」で繰り広げられるのは、まるでミステリの教科書をそのままぶちまけたような惨劇だ。でも麻耶雄嵩がやると、それが単なるお約束の羅列では終わらない。

探偵・木更津と伝説の名探偵メルカトル鮎が登場し、華麗なる推理合戦を繰り広げる…かと思いきや、二人の解決は食い違い、どちらも決定打にならない。読者は「え、どっちが正しいの?」と混乱したまま、さらに深い闇へと引きずり込まれることになる。

しかもこの小説、フェアプレイを前提とするクラシック・ミステリの大前提をごっそり崩してくるのだ。「探偵の推理は絶対」とか「語り手は中立」みたいな読者の信頼が、麻耶の手で容赦なく裏切られる。

極めつけは、〈首〉と〈密室〉に関する、もはやバカミスとしか言いようのない荒唐無稽なトリックだ。これを「公式の解決」として提示することで、論理的解決という探偵小説の神聖な領域すらパロディにしてしまう。「ふざけてるのか?」と思いつつ、いや、これも作者の狙いなのだと気づく。

『翼ある闇』は、ミステリを愛しながらも、そのルールを徹底的に解体するアンチ・ミステリの到達点だ。密室はここではもう解かれるべきパズルじゃない。むしろ「真実とは何か」「探偵小説における真実は本当に存在するのか」という問いを突きつける記号になっている。

読後には、事件の真相よりも、ミステリというゲームそのものの人工性に気づかされるだろう。これは謎を解く楽しさじゃなく、謎を作ることの虚構性を突きつける怪作である。

ミステリというジャンルが好きなら、この非常識の嵐を一度は体験しないと損だ。

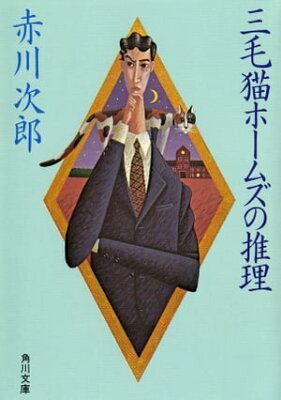

29.ゆるさと衝撃が同居するデビュー作の破壊力── 赤川次郎『三毛猫ホームズの推理』

軽い気持ちで読み始めたのに、気がつけばページをめくる手が止まらなくなっていた。そんな経験をさせてくれるのが、この〈三毛猫ホームズシリーズ〉の1作目『三毛猫ホームズの推理』だ。赤川次郎といえばユーモラスで読みやすい作風のイメージが強いが、この作品にはその軽さと本格的な衝撃が同居している。

これは、本格ミステリの密室殺人を、気軽に楽しめるものにしてしまった代表作だ。女子大の寮で起きる密室殺人という設定は、横溝正史やクリスティを思わせるオーソドックスな本格の骨格。でも、赤川次郎はそこに気弱すぎる刑事・片山義太郎、天才猫ホームズ、そしてお調子者の女子大生・雪子というコミカルなキャラたちを放り込むことで、一気に空気を軽やかにしてしまう。

大胆な密室トリックは「そんなのアリなのか!」と声が出るくらい予想外だ。しかも、そのトリックが単にアイデア勝負の一発芸ではなく、ちゃんと物語全体に意味を持たせているのがすごい。読み終わったあと、ただ驚くだけじゃなく「密室モノってこんなに面白いんだ」と素直に感動させられる。

トリックそのものはちゃんと論理的だし、ミステリとして成立している。でも本書の凄いところは、その論理パズルを難解なゲームとして突きつけるのではなく、気楽に読める物語のスパイスとして提供していることだ。密室がキャラクターたちのドタバタを生む舞台装置になっていて、難しそうに見える謎が読者にとって入りやすいミステリに変換されている。

本格ミステリとは、かつては愛好家のための閉じた世界だったが、赤川はその敷居を笑いとユーモアで一気に低くした。だからこの作品は、密室殺人を大衆小説のレベルまで引き寄せ、読者層を爆発的に広げた「密室の民主化」の第一歩なのだと思う。

〈三毛猫ホームズシリーズ〉はたくさんあるが、どれから読むか迷ったらまずはこれで間違いない。

30.城そのものがトリック?密室の極限を体験せよ── 二階堂黎人『人狼城の恐怖』

深い渓谷を挟んで対峙する双子の古城「人狼城」。ドイツ側の銀の狼城に足を踏み入れた10人の客は、城に閉じ込められた瞬間から、生き残るためのゲームに強制参加させられる。首を切られた死体、石弓で射抜かれる犠牲者、二重に閉ざされた密室……。

だがここで起こるのは単なる殺人ではない。まるで中世の呪いが蘇ったかのような連続不可能犯罪が、容赦なく訪問者たちを追い詰める。そして第一部が終わる頃には、一切の謎が解かれぬまま、ただただ惨劇だけが積み上がる。読者はまさに、圧倒的スケールの前で立ち尽くすことになる。

『人狼城の恐怖』は、密室トリックを〈ひとつの事件の装置〉ではなく、巨大な城という舞台全体に組み込んだ異形の作品だ。古城の迷宮構造や隠し通路はもちろん、人狼伝説の不気味さも、すべてが論理的パズルの一部として機能している。つまり、この城そのものがひとつの巨大な密室であり、犯人は〈死をデザインする建築家〉でもあるのだ。

さらに恐ろしいのは、ドイツの城の事件がフランス側のもう一つの城の事件とリンクしているという二重構造。個々の不可能犯罪を解くだけでは終わらず、二つの城を繋ぐ巨大な陰謀の全体像を読み解かなければ、真の解答に辿り着けない。

全四部・四千枚という途方もないボリュームの中で描かれるのは、単なる密室の謎ではなく、「密室という概念そのものを極限まで拡張したら何が生まれるのか」という挑戦だ。まさに新本格が辿り着いた頂点のひとつ。

読むというより、体験するしかない建築的密室の狂気を味わってほしい。

31.古典の香りをまとった、足跡なき密室の快感── 二階堂黎人『吸血の家』

江戸時代からの因縁を引きずる旧家・雅宮家に届いた、不気味な予告状。「二十四年前の惨劇を再現する」。そんな血の匂いがする言葉を残して、嵐のような大雪の夜がやってくる。

舞台は、かつて遊女が狂死したという曰くつきの屋敷。もうこの時点で、横溝正史的な因習と怪談の香りがぷんぷん漂う。そして案の定、過去の呪いをなぞるかのように、新たな殺人が起きる。

しかも現場は、雪の上に一切足跡が残らない「足跡なき殺人」と、内側から厳重に施錠された「密室」が組み合わさった、まさに不可能犯罪のダブルセット。どうやって犯人はそこにたどり着き、どうやって消えたのか。合理的な説明なんてありえない、と登場人物も読者も一度は思わされる。

しかし、そこに挑むのが二階堂蘭子だ。彼女の推理は、伝統的な不可能犯罪の枠を押し広げるような、装飾過剰でバロック的ともいえる論理で組み立てられていく。

『吸血の家』の面白さは、雪に閉ざされた旧家、美しい三姉妹、過去と現在が交錯する血の因縁といった横溝ワールド的な雰囲気をしっかり持ちながら、そこに二階堂黎人ならではのトリックへの執念が注ぎ込まれているところにある。密室はここでは単なる舞台装置じゃなくて、物語の核心そのものなのだ。謎解きに没頭するうちに、いつの間にか密室を解くという行為そのものと向き合わされる。

だからこの作品は、怪奇趣味や因習ミステリが好きな人にも刺さるし、純粋にトリックの極限を味わいたい人にも満足度が高い。密室はここで、テーマのメタファーじゃなく挑戦状そのものとして立ちはだかる。

読後に残るのは、血の匂いと雪の静寂、そして「この論理を組み立てた作者はただ者じゃないな」というため息だ。

32.五重の密室が生む、圧巻のトリック遊戯── 二階堂黎人『ラン迷宮 二階堂蘭子探偵集』

扉が四枚、そして雪の足跡。たったそれだけの要素なのに、組み合わせるととんでもない密室が出来上がる。そんな快感を体験させてくれるのが『泥具根博士の悪夢』だ。まさに〈五重の密室〉という言葉がぴったりで、どう考えても解ける気がしない謎を前に、ただ唖然とするしかない。

そして、続く『蘭の家の殺人』でも巧妙な密室トリックが登場する。二階堂黎人が描く密室は、決して奇をてらっただけのアイデア勝負じゃない。ちゃんと王道の論理があって、解かれたときの納得感がすごいのだ。だから読んでいる間ずっと、「どうなってるんだ?」と頭をひねりながらも、最後には気持ちよくやられる。

面白いのは、どの作品もただ奇抜な仕掛けを並べるだけじゃなく、ちゃんと論理的に破綻なく組み立てられているところだ。トリックのアイデア勝負に見えて、その裏にはきっちり計算された構成力がある。

読みながら「この手口は読めなかった!」と驚かされるが、解答編を読むと「確かに全部ヒントは出てた……」と納得させられる。この〈驚きと納得の両立〉が、二階堂黎人の真骨頂だ。

この作品集には3編しか収録されていないが、どの話も濃度が高く、密室好きにはたまらない仕掛けが詰まっている。むしろ短編だからこそ、アイデアが凝縮されている感じだ。読むと「やっぱり密室っていいな」「トリックの極限ってまだまだあるな」とワクワクする。

蘭子シリーズは、初期作に名作が多い。『吸血の家』『聖アウスラ修道院の惨劇』『悪霊の館』、そしてあの超大作『人狼城の恐怖』へと続く系譜の中でも、この短編集は密室マニアの心をガッチリ掴む濃い一冊だと言っていい。

33.刀城言耶の密室講義に酔う── 三津田信三『密室の如き籠るもの』

閉ざされた部屋、ありえない死、そして論理の光が差し込む瞬間。密室ミステリの醍醐味がぎゅっと詰まった中編が、この短編集の表題作だ。

三津田信三の『密室の如き籠るもの』は、いわゆる「刀城言耶シリーズ」の中でも特に、ホラーと本格ミステリの境界線をギリギリで揺さぶってくる一冊だ。表題作では、呪われた蔵座敷の中で行われる「狐狗狸さん」という、いかにもオカルトめいた儀式が舞台になっている。

しかもそこは、過去に当主の前妻たちが次々と不可解な死を遂げた曰くつきの場所。そんな場所で事件が起きるだけでも背筋がゾワッとするのに、ちゃんと施錠された密室の中で血の惨劇が繰り広げられるんだから、もう「これは本当に人間がやったのか…?」とこちらも迷わされる。

しかも、ただの謎解きでは終わらない。刀城言耶の口から語られる「密室講義」は、カー好きなら思わずニヤリとするはずだし、ミステリ初心者なら「密室ってこんなに種類があるのか!」と目から鱗が落ちるはずだ。短編とは思えないほど贅沢な構成で、じっくりと伏線が張り巡らされ、しかもお約束の二転三転からのどんでん返しまでしっかり完備している。

三津田作品の面白さは、ただのオカルトに寄せないところにある。確かに狐狗狸さんとか、呪いとか、超自然的な要素がガッツリ雰囲気を作っている。でも、探偵役の刀城言耶は、そこに絶対に論理の糸を見つけようとする。「これは人間が仕組んだことだ」と複数の合理的な解釈を示して、怪異を一つずつ解体していくのだ。

でも、じゃあ完全に怪異が消えるのかと言うとそうじゃない。論理で説明はついたはずなのに、最後に一抹の得体の知れない気配が残る。

この、説明されたはずなのにまだ怖い感じが、三津田信三の密室の最大の特徴だ。

34.常識をひっくり返すありえない密室── 西澤保彦『念力密室!―神麻嗣子の超能力事件簿』

普通、密室モノといえば「どうやってそんな状況を作ったのか?」がポイントになる。ドアに細工したのか、仕掛けを使ったのか、あるいは誰も気づかない盲点があったのか……そんな推理が楽しいわけだ。

でも西澤保彦の『念力密室!』は違う。タイトルからして「もう解決しちゃってるじゃん」と思わせる異色の密室ミステリだ。なんと、〈密室が作られた理由は最初から「念力」だ〉と言い切っているのだ。

ふつうの密室モノなら「どうやって扉を閉めたのか」「どんな仕掛けがあったのか」を探るのが醍醐味なのに、ここではもう冒頭でネタバラシされてるようなもの。じゃあ何が謎なのかというと、視点が完全にひっくり返る。

「どうやって」じゃなくて「なぜ」。犯人は、超能力なんてチートみたいな力を持ってるくせに、「なぜわざわざ密室を作る必要があったのか?」? そこが事件の核心になるのだ。この発想の転換がめちゃくちゃ面白い。超能力という荒唐無稽な要素を入れながら、しっかりロジックの土俵で勝負してくるのが西澤保彦らしいところだ。

要するに、『念力密室!』は「密室トリックをどう破るか」というパズルから一歩先に進んで、「密室を作ること自体にどんな意味があるのか」を考え直す物語である。超能力という特殊設定を使いながら、ミステリの構造そのものを再定義する。

読み終わると、密室とは単なる仕掛けじゃなく、犯人の内面を映す鏡でもあるんだな、と思わされる一作だ。

35.雪に閉ざされた家で響く、運命の悲鳴── 横溝正史『本陣殺人事件』

降りしきる雪がすべての足跡を隠してしまった。そんな「絶望的な状況」で起きる殺人ほど、推理心をくすぐるものはない。しかも舞台は日本家屋。密室トリックの舞台としては不向きとされていた場所で、横溝正史は堂々と挑み、見事にやってのけた。

『本陣殺人事件』は、名探偵・金田一耕助の初登場作にして、日本ミステリの歴史を動かした傑作だ。閉ざされた座敷の中で、婚礼の最中に起きた悲劇。そこに残されたのは血の付いた琴の絃と、外には一切残らない足跡。そして読者を待ち受けるのは、まさかのトリックと、戦慄の真相だ。

何よりすごいのは、この作品が〈日本家屋でも密室は成立する〉ことを証明した点だろう。古典洋館ではなく畳と障子の世界でも、ここまで鮮やかな謎が仕掛けられるのかと驚かされるはずだ。

雪に覆われた外界は、物理的な侵入を遮断する絶対的な壁になるし、旧家という封建的な空間は、そこに暮らす人々の心まで閉ざしてしまう。密室は単なるパズルじゃなく、一柳家という制度そのものの象徴になっているのだ。

琴や金屏風の血痕といった怪奇趣味の小道具も、単に雰囲気作りじゃなく、この事件がどこまでも日本的な文化の中に根ざしていることを強調している。そこには、西洋の論理を取り入れながらも、和の美学や因習が混じり合った独特の閉塞感が漂っている。

そして金田一耕助が解き明かすのは、トリックだけじゃない。旧家のプライドや因習に縛られて歪んだ人間たちの心をも暴き出すのだ。

だからこの作品は、ただの密室ミステリを超えている。論理的な謎解きの快感と、日本の土地や歴史に深く刻まれたドラマが渾然一体となっていて、読み終わると〈和製本格ミステリ〉というジャンルがここから始まったんだな、と実感させられる傑作だ。

36.密室の理由がわかったとき、鳥肌が立つ── 高木彬光『刺青殺人事件』

戦後間もない東京の退廃と混沌。その空気の中で、妖艶な美女が浴室でバラバラ死体となり、しかも胴体だけが消えてしまう。こんな衝撃的なシーンで始まるミステリが他にあるだろうか。

ただの浴室殺人だと思ったら大間違い。完全に閉ざされた空間の中に、胴体のない死体が転がっている。それだけでも十分衝撃なのに、高木彬光はそこに「なぜ密室にする必要があったのか」というもう一段深い謎を仕掛けてくる。

この作品の面白さは、単に「どうやって浴室から胴体を持ち出したのか」という物理的トリックだけじゃない。そもそも犯人の目的が、被害者の背中に彫られていた刺青、つまり芸術作品そのものを奪うことだった、という異常性にこそ震える。密室は殺人を隠すためじゃなく、むしろ事件の異様さを額縁のように際立たせる演出装置になっているわけだ。

横溝正史の『本陣殺人事件』が古い日本家屋と因習を背景に論理的パズルを組み立てたのに対して、『刺青殺人事件』はもっと退廃的で、戦後の暗部に沈む人間の欲望や美意識をむき出しにしている。猟奇とエロティシズム、芸術への執着と破壊、そういう危ういテーマが、神津恭介のクールな推理と並行して描かれることで、ただの本格ミステリに留まらない独特の色気が生まれている。

戦後という時代の空気まで封じ込めたこの作品は、本格ミステリがどこまで異様で、どこまで美しくなれるかを示した一冊だ。

神津恭介シリーズの密室モノは名作揃いだけど、まずはこの浴室密室から挑んでほしい。

37.密室だと思ったら、心の奥まで開け放たれていた── 舞城王太郎『世界は密室でできている。』

タイトルからして密室ミステリだと思うじゃないか。しかも殺人事件がいくつも起きるんだから、なおさらだ。でも、読み終えたときに残るのは、密室のトリックでも犯人探しの快感でもなくて、青春のまぶしさと切なさだ。

舞城王太郎の『世界は密室でできている。』は、タイトルからして挑発的だ。密室殺人事件といえば、本格ミステリの象徴とも言える荘厳なガジェットだけど、この作品ではそれがまるで日常の延長みたいに扱われる。

15歳の「僕」と、14歳にして名探偵の親友・ルンババ。彼らにとって密室殺人は、人生のイベントと同じくらい当たり前に訪れる出来事で、修学旅行の思い出とか、進学の不安と同列に存在している。

ルンババが事件を解くのも、まるで数学の問題を解くみたいに軽い。そこに探偵小説特有の劇的なカタルシスや荘厳さはない。でも、だからこそ舞城の描く密室は「事件」というより、世界の構造そのもののメタファーになっている。

人の心の内側は覗けないし、家族や社会には理解不能なことが山ほどある。そんな閉ざされた世界を、どうにかして解きほぐそうとする行為。それがルンババにとっての密室破りであり、少年たちが大人になるための通過儀礼でもあるわけだ。

この作品の面白いところは、密室トリック自体はきちんと論理的に解決されるのに、それが決して最終解答じゃないところだ。事件が終わっても、人生の謎や世界の理不尽さは解けないまま残る。タイトルの「世界は密室でできている」という言葉の意味は、世界そのものが他者や社会、自分の未来といった理解不能な閉ざされた空間だってことなのだろう。

舞城王太郎は、ミステリというジャンルの構造を借りながら、青春の不可解さや人生そのものの謎を描いている。だからこれは、本格ミステリでありながら、同時に青春文学でもあるし、ポストモダン的な人生の寓話でもあるのだ。

読み終わると、思わされる。

密室を解くことは結局、世界を少しだけ理解しようとする行為そのものなんだな、と。

38.完璧すぎる密室が意味するもの── 森博嗣『すべてがFになる』

孤島のハイテク研究所、完全に隔離された天才少女、そしてコンピュータが管理する完璧なセキュリティ。それだけでもう、どこか現実離れした冷たい空気が漂う。

なのに、そんな密閉された世界から、ウェディングドレスを着て手足を切断された死体が現れるなんて、まるで悪夢のようだ。しかも部屋の出入りは全てデジタル管理、ログにも映像にも異常なし。じゃあ、どうやって犯人は出入りしたのか? いや、そもそも本当に「出入り」なんてあったのか?

森博嗣の〈S&Mシリーズ〉1作目『すべてがFになる』は、そんな異常な殺人に、建築学科助教授・犀川創平と教え子の西之園萌絵が挑む物語だ。

本作が面白いのは、この密室の仕掛けが物理的な扉や鍵じゃなくて、コンピュータシステムという情報の壁になっているところだ。昔のミステリなら「どうやって鍵を開けたか?」だったのが、ここでは「どうやってログをすり抜けたのか?」になる。つまり、謎の質が完全にデジタル時代仕様にアップデートされているのだ。

しかも、ただのトリック解きじゃ終わらない。犀川と萌絵のやり取りを通じて、「意識とは何か」とか「天才の思考は凡人と何が違うのか」とか、哲学めいた謎がどんどん顔を出す。真賀田四季は、単なる犯人や被害者の枠に収まらない存在で、彼女を理解すること自体が、この密室を解く鍵になっている。

だから読んでいると、ミステリなのにまるでSFや哲学書みたいな読後感が残る。物理的な密室を超えて、情報と意識の世界まで謎を広げてしまう森博嗣の発想力がすごい。密室トリックを解くだけじゃなく、「世界のルールそのものをどう書き換えるか」という、もっと根源的なテーマに触れさせてくれる。新本格の中でも、この作品が別格扱いされる理由がよくわかる。

もしこの1冊が刺さったなら、続くシリーズでさらに多彩な密室が待っている。森博嗣は、ただ謎を作るだけじゃなく、謎そのものの意味を問いかけてくる作家だと痛感するはずだ。

39.死なない世界で起きる密室殺人という逆説── 森博嗣『女王の百年密室』

西暦2113年、旅の途中で立ち寄ったはずの場所が、百年もの間、外界から完全に切り離された都市だった。そんな設定だけでもうSF的なゾワゾワ感がある。「ルナティック・シティ」は美しい女王が治める閉鎖空間で、そこでは「死」という概念すら存在しない。

人々は冷凍保存されるだけで、誰も「死んだ」とは思わない。なのに、そんな完璧な楽園で王子が殺される。いや、そもそも殺人なんて概念がない社会で、どうやって事件を認識するのか? ここでもう、読者の常識が一度リセットされる。

『女王の百年密室』は、単なる城や部屋の密室じゃなくて、都市そのものが巨大な密室になっている。しかも物理的に閉ざされてるだけじゃなく、文化的にも時間的にも隔絶されてて、住人の「常識」そのものが外の世界とはまったく違う。だからこの物語の最大の不可能は、トリックがどうこうじゃなくて、「殺人を理解できない社会で殺人が起きた」という認識の断絶そのものなのだ。

探偵役のミチルは、そんな密閉された常識の外から来た異物で、この都市の〈認識の壁〉をこじ開ける役割を担う。事件を解くプロセスは、錠前を開けるとか足跡を見つけるんじゃなく、百年かけて培われた社会の価値観を一度壊して、別の視点を持ち込むことだ。

登場人物たちの会話は、まるで哲学的な思考実験のようで、読んでいるとこちらの価値観も揺さぶられる。そもそも殺人という行為にどんな意味があるのか、死が当たり前に存在する現実世界の私たちとは全く異なる前提で物語が進むのが面白い。

もちろんミステリとしての仕掛けもあるが、それ以上にこの作品は「人間にとって死とは何か」を考えさせるための装置のように感じられる。『すべてがFになる』とは違う意味で、読後に深い余韻が残る一冊だ。

40.推理合戦の果てに待つのは虚無── 中井英夫『虚無への供物』

「三大奇書」と呼ばれているだけで読む前から身構えてしまうが、中井英夫の『虚無への供物』は、思った以上にミステリとして面白い。確かに、奇抜な構成や凝った文章に最初は少し戸惑うかもしれない。でも、その奥にあるのは、連続密室殺人をめぐる濃厚な推理合戦だ。

でもこの作品の恐ろしさは、推理合戦を繰り広げる奈々村久生たちの提示する解決が、どれもそれなりにもっともらしいのに、最後まで決定的な〈真実〉が示されないところにある。普通の密室ミステリなら、最後に探偵役が一刀両断するはずの真相が、ここではひとつに収束しない。

密室という「論理で解けるはずのパズル」は、ここではむしろ解釈が増殖する舞台になっていて、読者はどこまでいっても迷宮の中心に辿り着けない。

この構造が突きつけるのは、探偵小説の根本そのものへの問いかけだ。そもそも私たちは、なぜ密室事件を〈解けるはずの謎〉として楽しめるのか? 人の死をエンタメにしている自分の視線は、事件そのものを歪めていないか? そう思った瞬間、読者自身が探偵役たちと同じ場所に立たされていることに気づかされる。

アンチミステリと言われるのも納得だ。普通の本格ミステリのように鮮やかな解決で終わるのではなく、むしろ「推理することの意味」を考え直すような仕掛けがある。

でもそれが気取った実験小説かというと、そうではない。あくまでミステリの枠組みを使いながら、その限界と可能性を示しているのが面白い。

ここまで誠実に、そして残酷にミステリを解体した作品は他にない。読み終わったあと、密室というガジェットが抱える魅力と欺瞞、その両方を突きつけられて、ちょっと言葉を失うのだ。

41.空にだって密室はつくれる── 泡坂妻夫『亜愛一郎の狼狽』

密室といえば部屋や館を思い浮かべがちだが、泡坂妻夫はそんな常識を軽々と飛び越える。〈亜愛一郎シリーズ〉の1作目『亜愛一郎の狼狽』に収められた短編『右腕山上空』では、なんと〈空中密室〉という驚きの舞台が登場するのだ。

泡坂妻夫の亜愛一郎シリーズは、まさに「奇術としてのミステリ」を体現した作品だ。長身で彫刻のように美しい顔をしているのに、驚くほどの運動音痴でどこか抜けている亜愛一郎が、事件に遭遇すると誰も思いつかない角度から真相をスッと暴いてしまう。このギャップがまず面白いし、推理の過程も、いかにも泡坂らしい〈視点の反転〉で読者の認識を裏切ってくる。

『右腕山上空』は、その中でもとびきりユニークなネタだ。物理的な意味での密室ではなく、空中そのものが謎の舞台になっている。部屋の扉や窓を閉ざすんじゃなく、空間全体をトリックの仕掛けにしてしまう発想がすごい。

しかも、解決はSFみたいな荒唐無稽なものじゃなく、人間の心理や先入観を逆手に取った、あくまでシンプルでスマートな種明かし。まるでマジックのネタばらしを見せられた時の「そういうことか!」という快感がある。

泡坂妻夫が面白いのは、密室を〈どう作るか〉よりも、〈どう見せるか〉に重点を置いてるところだ。彼のトリックは、物理的には案外シンプルなのに、読者や登場人物の視線を巧妙に誘導して、まるで不可能に思える状況を演出してしまう。その構造はまさに奇術そのものだし、実際に彼がマジシャンだったからこそできる芸当なのだろう。

読んでいると、ミステリが論理パズルであると同時に、物語の上で仕掛けられたマジックショーでもあることを実感させられる。しかも、そこにちょっとした洒落っ気や粋な遊び心があるから、読み終わった後に嫌な後味が残らない。泡坂の密室は、驚かせるための罠じゃなく、観客を楽しませるための演出なわけだ。

『ホロボの神』や『曲った部屋』など、他の短編もどれも水準が高く、シリーズ全体がアイデアの宝庫。まさに〈奇術とミステリの幸福な融合〉という感じの短編集、それが『亜愛一郎の狼狽』だ。

42.密室の鍵は、人間の心にあった── 江戸川乱歩傑作選『D坂の殺人事件』

蒸し暑い大正の夜、喫茶店の窓から古本屋をのぞく。ただそれだけの何気ない時間が、一気に血なまぐさい事件へと転がり落ちる瞬間がたまらない。

障子は閉ざされ、人の気配が消えた。踏み込んでみると、そこには内側から密閉された空間と、無惨な死体。おなじみの密室殺人だが、乱歩はこの古典的な舞台装置をまったく違う角度から料理してみせる。

『D坂の殺人事件』で試されるのは、ドアの鍵をどう開けたかなんて物理トリックじゃない。むしろ、登場人物たちの心の内側──嘘や恐怖、そして歪んだ欲望にこそ、真の密室がある。明智小五郎が口にする「人の心の奥底を見抜くことが探偵の最良の方法」という一言が、この作品のすべてを象徴している。

犯人の着物の色を目撃した学生が、それぞれ「黒」と「白」と証言するシーンは、読者に小さな違和感を残す仕掛けだ。単なる思い違いに見えて、実は事件の真相へ繋がる心理的な伏線になっている。

乱歩が描いたのは、密室のトリックではなく、密室の中に渦巻く倒錯的な人間関係と欲望のドラマ。そこには、物理的な〈どうやって〉ではなく、もっと深い〈なぜ〉が潜んでいる。

明智小五郎のデビュー作にして、日本の探偵小説が「心理の闇」に光を当て始めた歴史的作品。読むと、密室がただのパズルじゃなく、人間そのものを映す鏡だってことに気づかされるはずだ。

43.密室を解くだけでなく、教えるという快挙── 『天城一の密室犯罪学教程』

これは密室ミステリを楽しむ本であり、同時に密室そのものを学ぶための本でもある。

普通のミステリは、謎があって、それを解く探偵がいて、読者はその過程を楽しむ。それが当たり前だ。しかし天城一は、その当たり前を一歩飛び越えて、密室をまるごと体系化してみせた。

まず短編の形で、さまざまな密室事件が提示される。扉の鍵も窓の施錠も、時には完全に密閉された空間も出てくる。でもここからが面白い。本書は「どうだ、驚いたか?」で終わらず、第二部でその仕掛けを分解し、9つのトリックの型に整理して見せるのだ。

だから、ただ驚くだけじゃなく、「密室ってこんなふうに作られてるんだ」と、ちょっとした職人の裏側を覗き込むような感覚を味わうことになる。

さらに第三部では、論理学者・摩耶正が登場して、密室をさらに高度なパズルへと昇華させる。ここまでくると、もうミステリというより、「密室という芸術形式の講義」を受けているような気分だ。天城自身が言うように、密室は現実の模倣じゃなく、論理と美意識が作り上げる大人のメルヘンだというのがよくわかる。

つまりこの本は、読むだけで「密室とは何か」を徹底的に味わえるというわけ。トリックを解く快感と、仕組みを理解する満足感、その両方をくれる貴重な体験なのだ。

44.名探偵も大集合すればただのドタバタ劇?── 西村京太郎『名探偵が多すぎる』

豪華客船にポアロもクイーンもメグレも乗っている。それだけでワクワクしないはずがない。しかも明智小五郎までいて、怪盗ルパンから挑戦状が届く。さらに二十面相まで乱入してくるのだから、これはもう真面目なミステリというより、ジャンルのお祭り騒ぎだ。

もちろん事件はちゃんと起こる。宝石商が内側から鍵がかかった船室で殺され、宝石はきれいに消えているという王道の密室殺人だ。でも、本作の面白さはトリックの斬新さよりも、名探偵たちの推理合戦そのものにある。

論理派のクイーン、心理派のポアロ、現場主義のメグレ、それぞれが得意技を披露しつつ、でもどこか滑稽に見えてくるのが面白い。

ここで描かれる密室は、犯人を追い詰めるための神聖な舞台じゃなく、探偵たちの個性やプライドをぶつけ合うリングのようなものだ。西村京太郎は、名探偵という〈ジャンルの神様〉をあえて同じ空間に詰め込み、その万能感を茶化してみせる。結果、事件解決よりも探偵たちのドタバタ劇を楽しむ作品になっているのが最高に痛快だ。

つまり、これは密室パズルというより、ミステリそのものを題材にしたパロディとお祭りである。

真剣に謎を解くというより、探偵同士のやりとりをニヤニヤしながら眺めるのが正解だ。

この一冊には、ジャンルへの愛と遊び心と茶目っ気がたっぷり詰まっている。

45.雪和の美が生む二重の不可能── 山村美紗『花の棺』

京都の雪深い屋敷で開かれる華やかな茶会。しかし肝心の家元は姿を見せず、やがて茶室の中で密室死体となって見つかる。

しかも茶室は母屋から数メートル離れているのに、降り積もったばかりの雪の上には一切の足跡がない。まさに二重の不可能状況だ。これだけでも頭を抱えるのに、さらに華道の道具・剣山を使った第二の殺人が起こるのだから、事件はますます混沌としていく。

ここで注目したいのは、山村美紗が描く密室が、単なるトリックの舞台装置に終わっていないことだ。茶会や生け花といった日本の伝統文化が、そのまま事件の構造に組み込まれている。つまり、京都という土地の美学が、トリックと不可分に絡み合っているのだ。西洋の古典密室がゴシックな洋館を舞台にするなら、山村美紗は和の静謐さの中に暴力を溶け込ませる。

解決にはもちろん物理的な仕掛けがあるが、それだけでは終わらない。長い板を使った移動や心理的な誤導など、複数の要素を組み合わせた多層的なトリックが展開される。そして何より、茶や花、雪といった美しいものが、死という醜悪なものと鮮烈なコントラストを生むことで、単なる謎解き以上の余韻を残してくれる。

密室パズルを楽しみつつ、和の美意識に彩られた物語を味わいたいなら、これはぜひ手に取ってほしい。

46.愛と殺意が交わる部屋── 笹沢左保『求婚の密室』

美貌と巨額の財産を持つ女優・西城富士子の花婿候補が決まるはずだった軽井沢の別荘。そこに集められた13人のゲストは、華やかな婚約発表を目の当たりにする予定だった。

しかし朝になって見つかったのは、地下貯蔵庫の中で毒死した西城夫妻の遺体。貯蔵庫は内側からしっかり施錠されており、まさに完璧な密室だった。外部からの侵入は不可能、でも中の人間が自ら鍵を閉めたとも思えない。この矛盾だらけの状況から、一気に疑惑の視線が招待客たちに注がれる。

笹沢左保が描く密室は、ただのパズルじゃない。クローズド・サークル、つまり外界と遮断された別荘という舞台が、登場人物たちの心に潜む愛憎や嫉妬、欲望を増幅させる劇的装置になっているのだ。誰も外には出られない、でも犯人はこの中にいる。そんな緊迫感が、キャラクターたちの仮面を少しずつ剥がしていく。

しかも謎は「密室」だけじゃ終わらない。アリバイや操りといった要素が絡まり合い、事件全体がひとつの巨大な犯罪計画として立ち上がる。密室トリックを解くことが、そのまま人間関係の闇を暴くことに繋がる構造が面白い。

表向きは華やかな「求婚」という舞台。でもその裏で、欲望と嫉妬が燃え上がり、最終的には密室という残酷な形で爆発する。そんな人間ドラマの濃密さが、この作品の一番の魅力である。

謎を追いながら、登場人物たちの心の密室まで覗き込むような感覚を味わえる一作だ。

47.二次元の世界に閉じ込められた、史上もっともぶっ飛んだ密室── 小森健太朗『ローウェル城の密室』

春休み、ちょっとした冒険気分で森に入った高校生の丹崎恵と笹岡保理が、気づけば怪しげな洋館に迷い込む。そこにいたのは「二次元生物」の研究者を名乗る老人。

怪しすぎるその人物に案の定巻き込まれ、二人は「三次元物体二次元変換器」という、いかにも眉唾な装置で少女漫画の世界に送り込まれてしまう。

しかも舞台は『ローウェル城の密室』という、ド直球なタイトルの少女漫画。王子の花嫁をめぐる恋愛バトルや決闘といった、少女漫画ならではのベタな展開に翻弄されるうち、なんと城の塔の一室で殺人事件が発生。その部屋は内側から施錠された、完璧な密室だった──という、もう設定からしてやりたい放題の一作だ。

この作品のスゴさは、密室の仕掛けそのものが「二次元世界だからこそ成立する」という点にある。三次元では絶対にできないことが、紙に描かれた二次元なら可能になる。この〈次元の違い〉という発想をトリックにしてしまうところが、本作の最大の狂気であり魅力だ。

いわゆる「バカミス」と呼ばれる、突拍子もないアイデアを全力で楽しむタイプのミステリの代表格で、真面目にロジックを追うだけでは絶対に辿り着けない答えが用意されている。だけど、ちゃんと「漫画の中の世界」という前提を意識していれば、理屈としては成立しているのがまた素晴らしい。

要するに、この密室の鍵は物理的な錠前じゃない。三次元と二次元を隔てる「次元の壁」そのものが密室の仕掛けなのだ。物語の紙というメディアにまで視野を広げないと解けないトリックなんて、ほとんど前代未聞だ。

ミステリのルールと構造を限界までねじ曲げた、まさに奇想天外な怪作である。

48.雪に閉ざされたロマンチックな館と、冷たい論理── 有栖川有栖『スウェーデン館の謎』

雪深い裏磐梯に佇む「スウェーデン館」。その名の通り北欧風のログハウスは、童話作家が家族と静かに暮らすにふさわしい温かな空間のはずだった。けれど、夜が明けると雪景色は一変する。離れの建物の中で、招待客のひとりが無惨に殺されていたのだ。

しかも周囲の雪には、被害者と第一発見者以外の足跡がまったく残っていない。雪の密室の典型ともいえる不可能状況。やがて過去にこの館で起きた幼い息子の事故死との繋がりが浮かび上がり、物語は現在と過去の悲劇が絡み合う複雑な迷宮へと変貌する。

この作品の魅力は、まず「雪の上の足跡なき殺人」という王道設定が放つ視覚的なインパクトにある。白銀の世界に刻まれるはずの決定的な痕跡が、存在しない。その明快さが読者の好奇心を直撃し、ページをめくる手を止めさせない。そして火村英生が示す解決は、意外性だけでなく、納得感のあるシンプルな美しさを備えている。

さらに、この密室の背景には、夫の裏切りがもたらした息子の死という、痛ましい人間ドラマが隠されている。だからこそ、論理だけが支配する冷たいパズルではなく、悲劇の余韻が漂う物語として心に残るのだ。

有栖川有栖が描くのは、豪快なトリックではなく、フェアプレイ精神に裏打ちされた挑戦。そして、不可能状況に理性の光を当て、雪に埋もれた真実を掘り起こす探偵の姿だ。

論理が人間の悲劇に触れたときに生まれる、この静かなカタルシスこそが、本格ミステリの醍醐味なのだと改めて感じさせてくれる。

49.奇想と古典が交錯する、密室パズルの迷宮── 門前典之『卵の中の刺殺体 世界最小の密室』

池の水が干上がったら、底から出てきたのは巨大なコンクリート製の卵。そしてその中には、右目に包丁が突き刺さった白骨死体。こんなインパクト強すぎる導入、もう読むしかないでしょう。

しかも同時に舞台は雪に閉ざされた山荘に移り、そこでも連続密室殺人が発生する。さらには猟奇殺人鬼「ドリルキラー」の影までちらつくという、過剰なくらい盛りすぎの謎オンパレード。

門前典之の『卵の中の刺殺体 世界最小の密室』は、とにかく〈やりたいことを全部やる〉精神の塊だ。普通のミステリみたいにすっきり整理された謎解きを期待すると、むしろ情報量と奇抜さに圧倒されるかもしれない。でも、これが作者の狙い。読者の思考をかき回して、どれが本当の謎なのか、どこに集中すべきかすら見失わせるミスディレクションの嵐なのだ。

探偵役の蜘蛛手啓司が一級建築士だから、密室の扱いも一筋縄じゃない。卵という極端に狭い空間の絶対密室と、雪に閉ざされた山荘の古典的密室が並行して描かれることで、奇抜さと王道のパズルが同時進行する。この二つがどう繋がるのかが見どころだ。

読みながら「まだ別の謎が出てくるのか!」と何度も驚かされるし、ラストまで振り回されっぱなしである。でもこの過剰さを楽しめるならクセになるし、解けた時の快感は相当デカい。

密室好きなら一度は挑戦してほしい、バロック的な濃密さが魅力の異色作だ。

50.密室ミステリを超えて、宇宙的スケールの謎へ── 清涼院流水『コズミック』

最初のページからいきなりぶっ飛んでいる。

「今年、1200個の密室で1200人が殺される」──そんな宣言をしてきたのが、犯人を名乗る〈密室卿〉。しかも最初の殺人は、初詣客でごった返す平安神宮のど真ん中だ。

人がぎゅうぎゅう詰めで見てるのに、誰にも気づかれずに首切り殺人が起きる。遺体の背中には「密室壱」の文字。もうこの時点で普通の密室モノじゃないのがわかる。

で、これが毎日のように続く。タクシーの車内、エレベーターの中、しまいには空中まで。日本中のありとあらゆる場所が「密室」にされ、1200件もの不可能犯罪が量産されるわけだ。もはやひとつひとつの事件のトリックを推理する余裕なんかない。読者に突きつけられるのは、「じゃあ、この全部をまとめて成立させる仕掛けって何だ?」という、とんでもないメタレベルの謎。

そう、『コズミック』は密室ミステリのお約束を解体して、ジャンルそのものを試す巨大な実験なのだ。探偵集団JDCが総出で挑んでも全然追いつかないし、別巻の『ジョーカー』を読むことで初めて全貌が見えてくる仕組みになっている。

「密室って閉じられた部屋の話でしょ?」なんて思っていると完全に足をすくわれる。物理的に閉ざされてるとかじゃなく、誰も犯行を目撃できなかった状況そのものを密室にしてしまうのだから。1200件の連続殺人を前にすると、個別のトリックなんてどうでもよくなってくる。

この物語の真のテーマは、犯人〈密室卿〉の正体や哲学、そしてこの事件自体が何を意味するのか。そこに行き着かないと終われない。

読み終わったとき、あなたの中の「密室」という言葉の意味が、もう元には戻らないほど変わってしまっているはずだ。

おわりに

密室モノの面白さは、最後の最後まで油断できないところにある。

完全に閉ざされた空間の中で起きる不可能犯罪、その謎が解けたときの「そう来たか!」という驚きは、何度味わっても気持ちがいい。

この50作品の中には、きっとあなたの推理心をガッツリ刺激する一冊があるはずだ。ひとつ扉を開けるたびに、新しい謎が待っている。

さあ、次はどんな密室があなたを待ち受けているか。

その答えは、本を開いた先にある。