ミステリ好きが短編を語るとき、絶対に避けて通れない名前のひとつ。

阿刀田高(あとうだ たかし)。

ショートショートの星新一、異形の江戸川乱歩とはまた違った角度から、都市的で不安定なユーモアと毒を効かせてくる、いわば「文芸ブラックジョークの職人」だ。

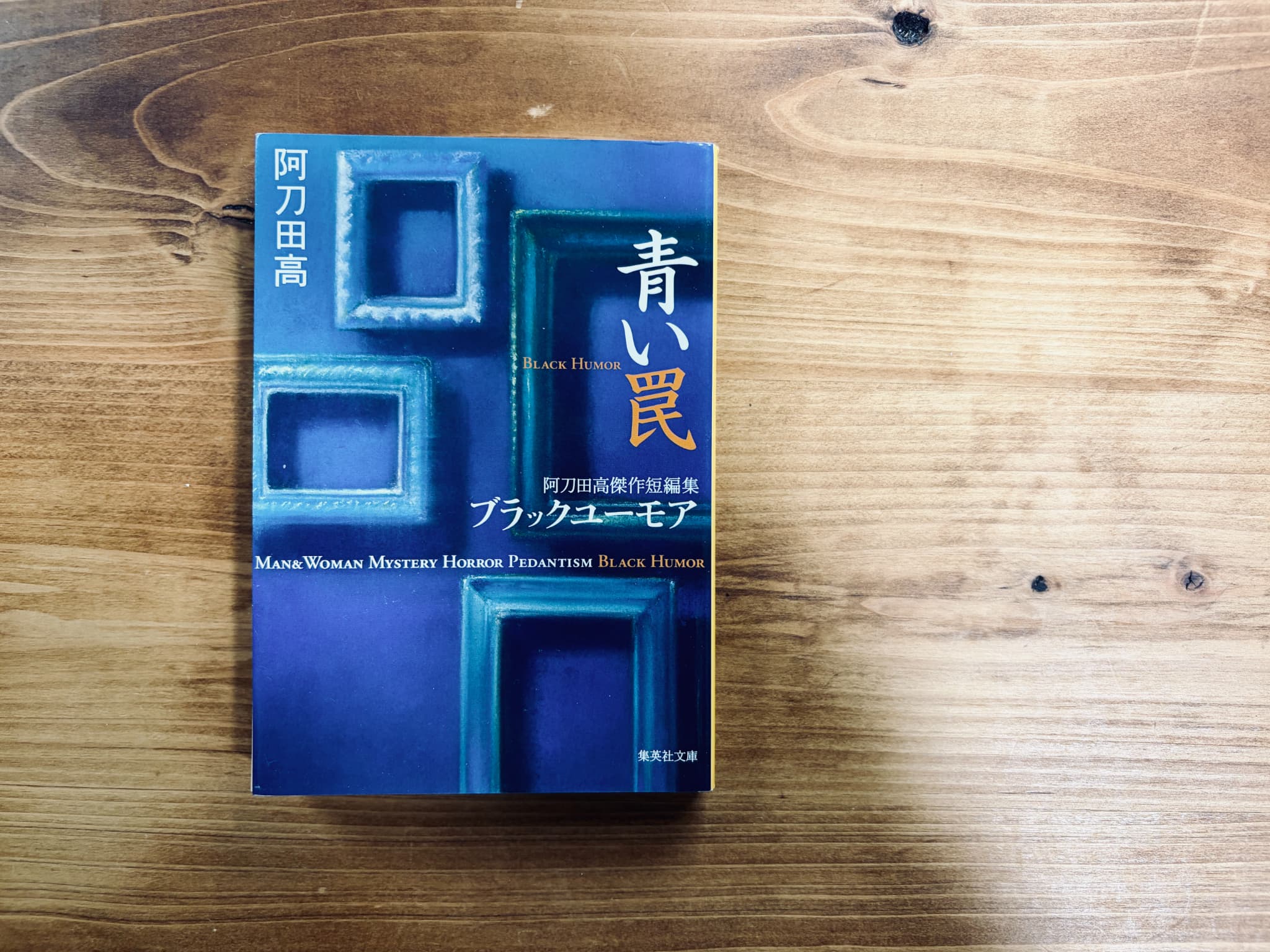

その中でも『青い罠』は、阿刀田短編の魅力を最もコンパクトかつ強烈に味わえるアンソロジー。

表紙もタイトルも一見さわやかだが、読後はきっちり皮膚の下に冷たい棘を刺してくる。

阿刀田高傑作短編集シリーズと『青い罠』の立ち位置

この『青い罠』は、集英社文庫の「阿刀田高傑作短編集」シリーズの一巻であり、他にも『黒い回廊』『赤い追憶』『白い魔術師』など、色とテーマで分けられた巻が存在する。

その中でもこの『青い罠』は、「ブラックユーモア」と「どんでん返し」に特化した構成。言うなれば、短編という迷路の中でも特に読者を試すような話ばかりが集められている。

恐怖でぞっとさせる『黒い回廊』、愛と官能の『赤い追憶』、ペダンティックな幻想譚を集めた『白い魔術師』と並べてみると、『青い罠』だけが妙に現代的に感じられるのも面白い。

舞台はどれも都会の一室や通勤電車、電気屋、古本屋など、現実のすぐ隣にありそうな場所ばかりだ。だからこそ笑いながらも、自分の身近に起こるかもしれないとヒヤリとする。

ユーモアは熱くない、青く冷たい毒である

阿刀田作品のユーモアには熱狂がない。笑い声を上げるのではなく、口元が歪むような苦笑──いわば「青ざめながら笑う」種類の笑いである。

『青い罠』というタイトルに込められた「青」という色彩は、その象徴だ。青春や未熟さの青ではなく、冷笑と冷徹の青。阿刀田高の筆は、血ではなく知性のインクで濡れている。

収録作11編はいずれも、「日常」という舞台に小さな歪みを生じさせ、そのひずみが最後の数行で爆発するように構成されている。笑えるのに不安になる。オチに納得しているはずなのに、妙に気持ちがザラつく。

この読後感の正体こそが、彼の言うブラックユーモアであり、奇妙な味の真骨頂だ。

日常の隙間に仕掛けられた罠の構造

ネタバレなしで、収録作のいくつかを紹介しよう。

たとえば『隣の女』。相談を持ち掛けてくる旧友、ちょっとした夫婦のトラブル、共感を装った会話。何も起きないように見えて、最後の一撃がすべてを塗り替える。

「やられた」という感覚よりも、「うまい!」と思わされるロジックのスマートさが光る。

『干魚と漏電』では、ある家庭の主婦が、電気代の請求額が異常に高いことに疑念を抱く。彼女は電気集金の男に「漏電ではないか」と調査を依頼。そこには電気的なトラブルとは無関係に見える「干魚」の存在と、隠蔽されたある事情が絡み合っていて……というゾクリとする快作。

他にも、飛行機事故の知らせを受けた瞬間から揺れる姉妹の共依存を描く『凶事』、ギャンブルを生き甲斐にする優雅な夫人に賭け事を挑まれる『ギャンブル狂夫人』など、どの話にも共通するのは、登場人物が何気なく選んだ一手が、自分の足元を崩していく構図だ。

『ギャンブル狂夫人』で夫人が行う賭けは、目隠しをしてタバコを喫い、味だけで銘柄を当てるというもの。賭け金は30万円。さあどうなるか。

「私、日本のタバコならなんでも喫って区別ができますの」

「それは嘘ですね」

私は、事実そんなことができるはずがないと思ったから、邪樫に突っぱねるようにつぶやいた。言葉が少しきつかったかもしれないが……。

「いいえ、私にはできますの」

『青い罠』収録『ギャンブル狂夫人』69ページより引用

どんでん返しといっても、阿刀田高のそれはド派手なトリックや衝撃展開ではない。ごくさりげなく伏線が張られ、会話のひとこと、描写の一文が意味を変えながら結末に収束していく。

まさかと思ってページを戻すと、確かにちゃんと書いてあったと発見できる。このフェアなロジックの妙がたまらない。

笑いと皮肉とどんでん返し

『青い罠』を読むと感じるのは、悪意があまりにも人間的でリアルだということだ。

登場人物はみな、自分の幸福を守ろうとして失敗し、ささやかな願望が裏目に出て転落する。善人も悪人もいない。ただ、ちょっと判断を誤っただけの人間たちが、運命の綻びに足を引っかけて落ちていく。

阿刀田高が語るブラックユーモアは、「悪い奴がひどい目に遭うから笑える」ものではない。「悪いことが起きると、笑うしかない」状況を描くのだ。

だから読んでいて被害者にも加害者にも感情移入しながら、それはないでしょと苦笑し、最後には「でもあり得るかも」と背筋を冷やす。

解説や後書きでも、阿刀田高はどんでん返しの技法についてかなり踏み込んで語っている。

要点は、「読者の視線をそらすこと」「すべてを語らないこと」「最後に嫌な納得感を与えること」。

この三つがうまく噛み合ったとき、思わずページを閉じて天井を見上げる。笑っているのに、笑っていいのか分からなくなる。その不安定な読後感こそが、阿刀田流ユーモアの真髄だ。

この罠は、いまなお有効である

『ギャンブル狂夫人』イメージイラスト 絵:四季しおり

『青い罠』は、昭和後期から平成にかけての短編で構成されているけれど、その毒はまったく風化していない。

SNSによる監視社会、誰もが嘘をつきやすいデジタル時代、日常に潜む小さな悪意。こうした現代の空気にこそ、阿刀田高の毒はよく効く。

どの短編も10〜20分程度で読める手軽さながら、その一編一編が、油断した人間が最後に見る風景を静かに提示してくる。構造はミステリ、ジャンルはユーモア、味は毒入り。

ミステリ好きも、ショートショート好きも、皮肉の効いた文学が好きな人も。

この青い炎の温度は、実際に触れてみないとわからない。

ただし読後、自分の暮らしの中にある悪意の罠に気づいてしまっても、それはもう、あなたの問題である。