江戸川乱歩といえば、少年探偵団シリーズか、『D坂の殺人事件』のような本格ものか。そんなイメージが先に来る人も多いと思う。

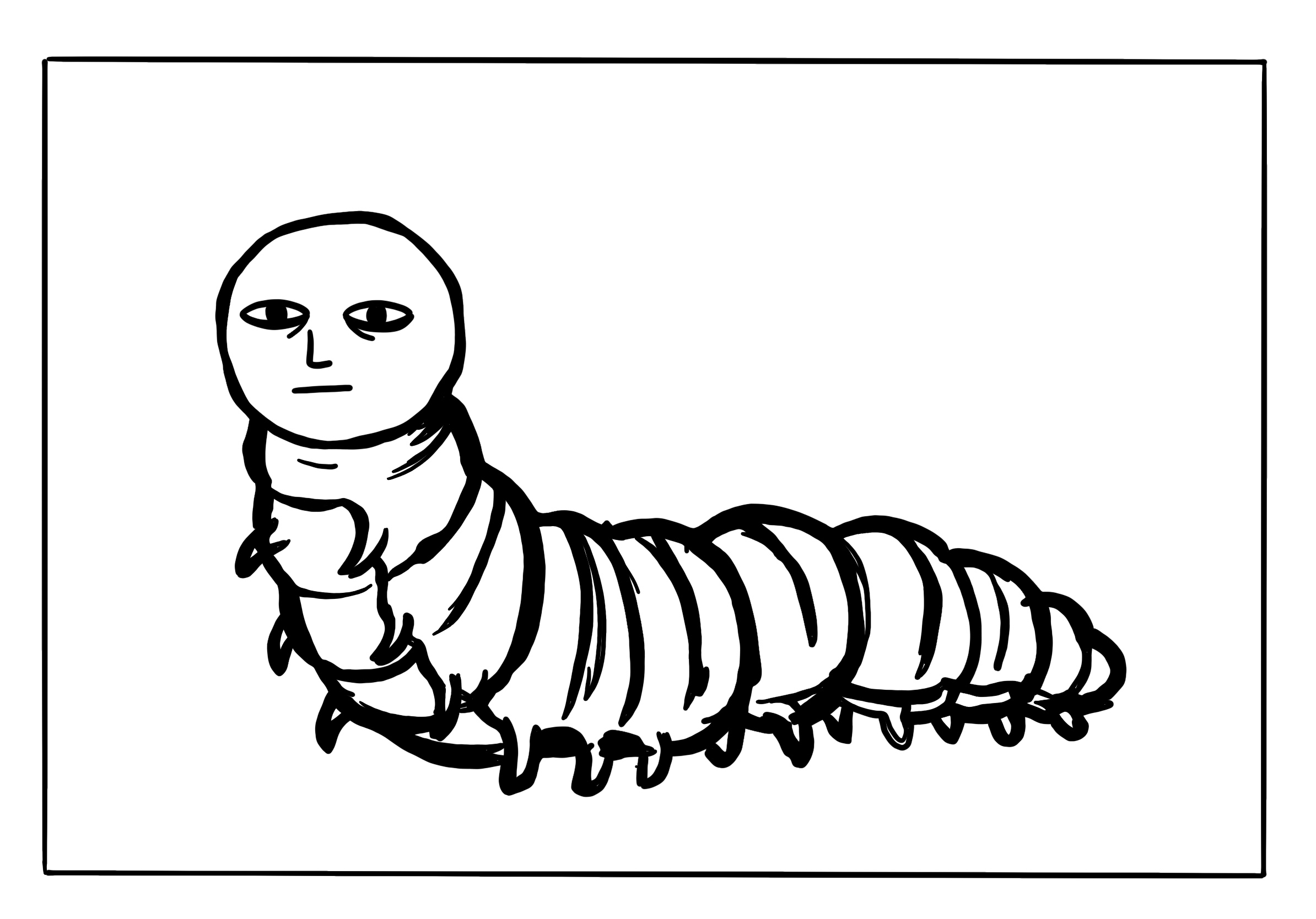

でも、乱歩の核心を本当に味わいたいなら、どうしても外せないのが『芋虫』だ。

発表は1929年。今から100年近く前の短編なのに、未だにその内容が強烈すぎて、検閲に引っかかったり発禁になったり、映像化されれば国際映画祭で銀熊賞を獲ったりしている。

『芋虫』というタイトルだけで、すでに何かを感じ取ってしまう人も多いかもしれない。でもこれは、ただの猟奇小説じゃない。

どこまでも繊細で、どこまでも現代的で、そして恐ろしいほどに美しいのだ。

昭和モダニズムの中で生まれた異形の物語

イラスト:四季しおり

『芋虫』の初出は、博文館が出していた雑誌『新青年』の1929年1月号。

これがまたすごい号で、夢野久作の『押絵の奇蹟』と並んで載っていたり、岡本綺堂の怪談、当時話題の青バス(女性車掌がいたバス!)をテーマにした短編や、キスの種類を特集した文化記事なんかもある。知的な変態たちのサロンとでも言いたくなるラインナップだ。

この時代、都市化とモダン化が急速に進んで、街はカフェとダンスとエログロナンセンスに染まっていた。『芋虫』はまさにその時代の真ん中に投げ込まれた一発の暗黒弾。

明るい未来を謳う「十年後の映画界」なんて記事のすぐ横に、四肢を失った傷痍軍人と、その妻の倒錯的な生活が描かれてるわけで……これはもう、雑誌全体が怪物だ。

注目したいのは、『芋虫』が単に「グロくてショッキングな小説」ではないこと。それどころか、都市の表層の華やかさと、社会の奥底にある「ねばつくような何か」を両方丸ごと描いてみせた、昭和モダニズムの陰画そのものなのだ。

這いずる肉体と、触覚で紡がれる物語

その机の前には、メリンス友禅の蒲団を括りつけた、新案特許何とか式坐椅子というものが置いてあったが、その上は空っぽで、そこからずっと離れた畳の上に、一種異様の物体が転がっていた。

その物は、古びた大島側の着物を着ているには相違ないのだが、それは、着ているというよりも包まれていると云った方が、或はそこに大島銘仙の大きな風呂敷包が放り出してあると云った方が、当っている様なまことに変てこな感じのものであった。

そして、その風呂敷包の隅から、にゅッと人間の首が突き出ていて、それが、場ぱったみたいに、或は奇妙な自動器械の様に、とんとん、とんとん畳を叩いているのだ。

『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション(2)』11ページより引用

あらすじを一言でいえば、「戦争で両手両足と聴覚、声を失った須永中尉と、その妻・時子の密室生活」だ。

以上。本当にそれだけだ。だが、それが恐ろしい。設定はミニマル、でもそこから立ち上がる世界は異様に濃密で、生々しくて、肌にまとわりつくようだ。

たとえば、時子は夫の体に指で文字を書いて意思疎通する。声も聞こえない、話すこともできない夫に、皮膚を通じて言葉を伝える。

この描写がめちゃくちゃ生々しく、同時に切実で、読む側の感覚まで巻き込んでくる。「読む」という行為なのに、こっちまで「触って」しまうような、そんな倒錯感だ。

この触覚的な物語という点では、乱歩の文体が本領を発揮する。汗、熱、畳、肌、息──そういう要素が常に漂っている。背景の季節も夏。熱帯夜のぬめりが、そのまま二人の関係性を象徴しているようだ。

しかも、この密室における二人のパワーバランスがすごく不安定で、読んでいて息苦しくなる。時子は「軍神の妻」として称えられているけれど、家の中では夫を玩具のように扱う。

でも彼女は単なる悪女じゃない。むしろ、出口のない介護生活に絶望した、戦争の被害者でもある。その歪みこそが、この物語の最大の恐怖であり、哀しさでもあるのだ。

「軍神」イデオロギーを崩壊させる反戦文学?

当時の日本では、戦地で重傷を負った兵士は軍神として扱われた。手足を失えば失うほど、国家は彼らを「崇高な存在」として称えた。だが、乱歩はその神格化のウラを、徹底的に暴く。

『芋虫』の中で、須永中尉の部屋には立派な勲章が飾られている。でも現実の彼は、排泄も介助が必要で、時に性的な対象として扱われるだけの存在だ。

乱歩が明確に反戦作家だったかはともかく、この描写には戦争が人間をモノに変えるプロセスへの怒りが込められている。まるで「勲章の裏側は肉塊ですよ」とでも言いたげな、辛辣なリアリズム。そしてその肉塊が、最後に見せるあまりにも人間的な優しさが、物語に決定的な感情の転倒をもたらす。

ネタバレになるので詳細は避けるが、須永中尉が見せるある選択は、純粋すぎて、悲しすぎて、むしろ怖い。人間の尊厳とはなんだろう、愛とはなんだろう、と突きつけてくる。これはグロじゃなくて、完全に文学なのだ。

発禁を食らってなお語り継がれる、怪物のような傑作

『芋虫』はその過激さゆえに、戦時中には発禁処分になっている。伏字だらけで出版されたと思ったら、1939年にはまるっと削除。乱歩本人も自選集から外さざるを得なかった。この発禁の歴史そのものが、この作品の社会的ヤバさの証拠だ。

でも戦後になると、封印は解かれた。そして現代、丸尾末広の漫画、若松孝二の映画『キャタピラー』といった形で復活している。しかも映画はベルリンで銀熊賞まで獲る始末。海外から見ても凄い作品だったということだろう。

そして現代においてこそ、この作品は「介護」「DV」「閉鎖空間」「共依存」など、現代的なテーマとも直結するようになった。

乱歩が見つめていたのは、時代の病ではなく、人間の業そのものだった。その普遍性が、100年経っても通用する所以だ。

その愛が、恐怖を超えて届くとき

『芋虫』は、読む者にある種の傷を残す作品だ。肉体の傷ではない、もっと深い、精神の傷だ。

読むという行為を通じて、言葉が、音が、匂いが、指先の感触が、肌の熱が、読み手の感覚を侵食してくる。

ともあれ、読み終わったあとに残るのは、嫌悪でも恐怖でもなく、言葉にしがたい哀しみと、奇妙な敬意だ。こんなにも人間を深く描いた作品が、エログロ短編として片づけられているのはもったいなさすぎる。

最後にひとつ。読み始めたら、なるべく途中で止めずに読んでみてほしい。

そして、最後の最後の「彼の決断」が何を意味するのか、自分の中で咀嚼してみてほしい。

結末を知ったとき、恐怖よりも深い感情が胸の奥を満たすはずだ。

それは言葉にならないけれど、確かに届くものだ。

それくらい、この作品は、恐ろしくて、哀しくて、美しい。

あとは、あなたの番。

『芋虫』の前にいま立っているのは、あなた自身なのだから。