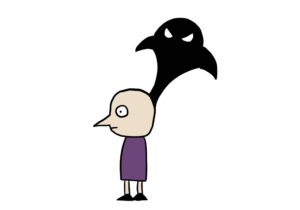

タカシは実に冴えない男だった。見た目も地味で、さっぱり印象に残らない。

当然のことながらモテるわけもなく、彼女もいなければ女友達もいない。それどころか同性の友達さえ数少ない。

おまけに何をするにも要領が悪く、仕事でもミスをしてばかり。上司に叱られない日はなく、そんな自分の人生にうんざりする毎日だった。

「あーあ。またクビになっちまった」

出勤早々、大きなミスをやらかしたタカシはついさっき、社長直々にクビを切られてしまった。

クビになること自体は慣れっこなのだが、何しろ仕事が長く続かないものだから、貧乏生活を送らざるを得ない。

「金もないのに明日からどうやって過ごせってんだ。チクショウ」

明日からの生活を考えて、タカシは深々とため息をついた。

「チクショウ、どうして俺ばかりがこんな目に遭うんだよぉ」

人目もはばからず叫ぶタカシを、周囲の人々が奇異な目で見て通り過ぎていく。

タカシはわずかな小銭しか入ってない財布を握りしめて、もう一度深く大きくため息をついた。

そうして会社からとぼとぼと背中を丸めて安アパートに帰る道中、タカシは100円玉を拾った。

「ラッキー。こんな俺でもたまにはいいことがあるもんだな」

やや機嫌が良くなったのか、そのまま数メートル先の自動販売機に向かう。ため息ばかりついていたからか、喉が渇いていたのだ。

しかし自動販売機の前に立つと、迷ってしまう。たった100円とはいえ、無職になってしまった今、少しでも節約した方がいいのではと考えたのだ。

「よし、帰るまで我慢しよう。水ならいくら飲んでもいいからな」

そう言いながらも、タカシは明かりに照らされた缶コーヒーを名残惜しそうに眺める。

とその時、不意に背中に気配を感じて、振り返ったタカシはそこで我が目を疑った。目の前にずらりと行列ができていたからだ。

タカシが唖然としている間にも、その行列はどんどん長くなっていく。

「こんな路地裏の自販機に行列ができるだと?信じられない」

何も買わずに行列の先頭にいることにバツが悪くなったタカシは、慌ててその場を立ち去った。

1ヶ月後、タカシは薄汚れたラーメン屋の前に立っていた。

この店は味がいまいちな分、安くてボリュームがある。万年金欠のタカシにはありがたい店だった。

タカシはなけなしの500円玉を握りしめて、店が開くのを待っていた。

タイミングが悪かったのか、今日に限って店はまだ準備中だった。こういうところでも運がない。

イライラしながら開店を待つ。とその時、背後から人の話す声が聞こえて、ちらりとそちらを振り返った。

すると自動販売機の時と同様に、タカシの後ろには長々と行列ができていたのだった。

「こんな閑古鳥が鳴くような店に行列だと?まさか」

タカシは不思議に思いながらも、そのまま行列の先頭に立つ。今日は自動販売機の時と違って、ラーメンを食べることに迷いはない。

ところがそれ以来、タカシがどこかの店に行くたび、その後ろにはずらりと長蛇の列ができるのだった。

どれほど流行らない店だろうと、なぜかタカシの背後には必ず行列ができる。

町はずれの今にも潰れそうな廃墟でも試してみたが、やはりいつの間にか行列はできていた。

ここへきてタカシはこの現象が、自分の特殊な力であると確信した。

ただ、こんな能力などせいぜい流行らない店を繁盛させるくらいで、他にたいした使い道も思い浮かばない。

いつも暇そうにしていたラーメン屋の店主にこの能力を売り込みに行こうかとも考えたが、どうせ信じちゃもらえないだろうと断念した。それに赤の他人を儲けさせるのも腹立たしいだけだ。

実際には大金を稼ぐこともできるものすごい能力なのだが、タカシにはそこまで考えが及ばない。頭を使うことが苦手なのだ。

そんなわけで自分の能力を自覚してからも、変わらずパッとしない人生を送るしかないタカシなのであった。

そしてとうとうタカシは無一文になってしまった。

何度目かの会社をクビになった後は本気で就職活動を行う気にもなれず、わずかな貯金を食いつぶした結果だった。

こうなってはもう生きていても仕方がない。どうせ良いことなど何一つないのだから。

「よし」と小さくつぶやいた後、タカシは安アパートの狭い部屋から立ち上がった。

こうしてタカシは今、東尋坊の崖に立っている。これから海へ身を投げようというのだ。

崖の際から眼下を覗き込むと荒々しい海が見え、そのあまりの高さに一瞬、目が眩む。

そのタカシの背後には、はるか彼方まで長い列ができていた。

そしてタカシに続くように、一人、また一人と海に飛び込んでいって……。

(了)