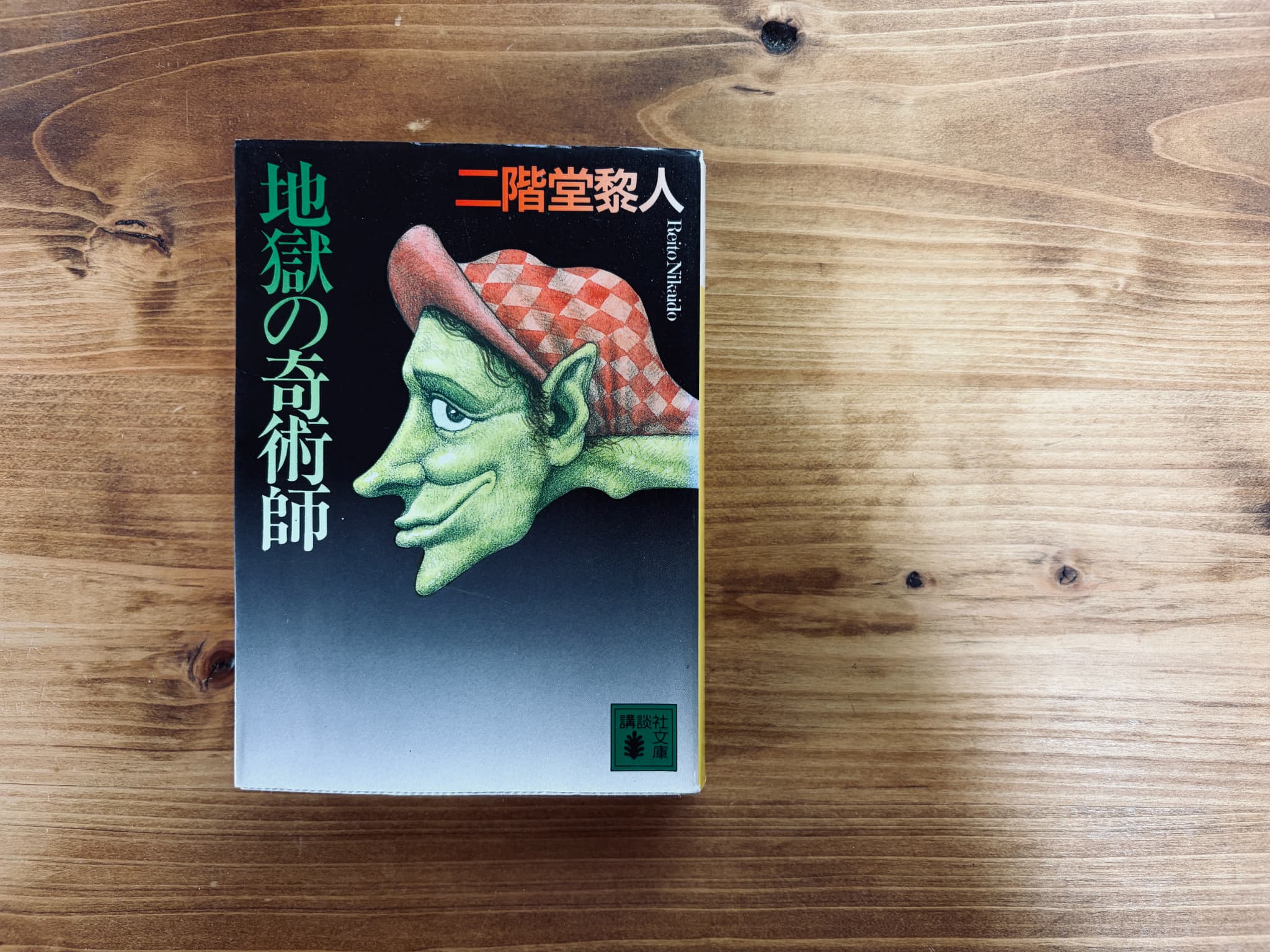

二階堂黎人の『地獄の奇術師』を初めて読んだとき、真っ先に抱いたのは「これは一体いつの小説だ?」という戸惑いだった。

舞台は昭和42年、登場人物は皆どこか大仰で、探偵役は高校生の美少女で、犯人はミイラ男。

そんな古めかしい、いや、ノスタルジックな世界観の中で、ページをめくるたびにトリックと謎が雪崩れ込んでくる。そして気づけば、私はがっちりこの作品に捕まっていた。

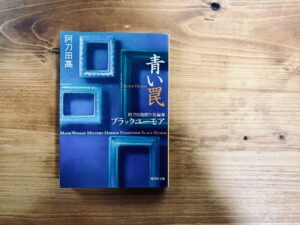

1992年といえば、新本格ムーブメントの真っ只中。綾辻行人が『十角館の殺人』で「館ミステリ」を復活させ、島田荘司が物理トリックの極地を突き進み、我孫子武丸や法月綸太郎がメタやパロディの実験を始めていた頃である。

その中で現れた二階堂黎人は、異彩を放っていた。なんというか、「全部乗せ」なのだ。乱歩、横溝、カー、ヴァン・ダイン……昭和の怪奇趣味と本格の論理を混ぜ込み、ど真ん中ストレートで放ってきた。

この『地獄の奇術師』は、名探偵・二階堂蘭子シリーズの記念すべき第一作。

でも、ただのシリーズ導入ではない。いわば、作者が持てるすべてのミステリ愛を一冊に詰め込んだ「ジャンル愛の爆弾」みたいな作品である。

正直、粗い部分も多い。でも、それすら愛おしいのだ。

ゴシックの香りと論理の煙

舞台は1967年(昭和42年)。高度経済成長の光と影が交錯する時代であり、まだ携帯も監視カメラも普及してしない。

だからこそ、密室は密室として機能し、電話線を切れば孤島は完成する。現代ミステリでは成立しにくくなった「閉ざされた空間の中での連続殺人」が、ここではのびのびと展開されている。

舞台となるのは、東京都国立市にある由緒ある旧家・暮林家の大邸宅、通称《十字架屋敷》。

「地獄の奇術師」と名乗る人物が、一族全員の抹殺を予告する。そして姿を現すのは、包帯で顔を覆い、ミイラのような姿の謎の人物。あまりにもわかりやすい怪人の登場で、物語は一気に乱歩的怪奇小説の領域に踏み込んでいく。

しかし、本作は単なる怪奇ミステリでは終わらない。この異形の世界に、あまりにも鮮烈な名探偵が現れる。

それが、女子高生探偵・二階堂蘭子だ。

蘭子という名の黒きカリスマ

そう、そのまさかですわ。これは三重の密室に囲まれた殺人なのです。犯人が被害者を殺害するためには、<三つの閉じられた扉>を突破しなくてはなりません。

『地獄の奇術師 (講談社文庫)』246ページより引用

ミステリ界における名探偵像は、いつだって過剰であった。

ホームズは偏屈、ポワロは神経質、金田一耕助はボサボサ頭の変人。でも蘭子は、その中でも別格の「圧」で迫ってくる。

蘭子は女子高生でありながら、美しい黒い巻き毛、鋭い眼差し、というビジュアルで登場し、警察すら顎で使う。言動は尊大、知識は博覧強記。

完全にヴァン・ダイン派探偵の直系であり、「私は論理でこの地獄を解体する」とばかりに事件に踏み込んでいく。

その傍らには、蘭子を支える義兄・二階堂黎人(名前が作家本人と同じ!)がいる。彼は蘭子の記録者、すなわちワトソン役であり、本作の語り手でもある。

冷静で常識人、時にツッコミ役も務めるけれど、蘭子への信頼と愛情には一切のブレがない。ふたりの関係性は、兄妹であり相棒であり、時にほのかにそれ以上の気配すら漂う。

彼女のセリフひとつひとつが挑発的で、時にはうっとおしく感じる人もいるかもしれないが、それもまた魅力。

なにせ、この物語のすべては彼女の手のひらの上で展開されているのだから。

密室・怪人・註釈 全部乗せのジャンル実験場

『地獄の奇術師』を語るうえで外せないのが、「とにかく全部盛り」という構造である。怪人による殺人に始まり、密室殺人、不可能状況の連続、トリックのオンパレード。そしてなにより、異常なまでの〈註釈〉の多さだ。

本文中には、ミステリの歴史やトリックの分類、古典作への言及がやたらと挿入される。カーの密室論、ヴァン・ダインの探偵十戒、乱歩と横溝の系譜、毒物や建築の細かすぎる解説まで……まさに知識の迷宮。

これをノイズと感じるか、宝の山と感じるかは読む人次第だけれど、ミステリ好きにはたまらない副読本だ。

この註釈地獄こそが、作者のミステリ愛の結晶であり、「物語を楽しむと同時に、ミステリ史を学べ!」という強烈なメッセージとも受け取れる。

つまり、読者は蘭子の推理だけでなく、作者の講義まで受けながら読み進めることになるのだ。

これがしんどいと感じる人もいるだろう。でも、それを面白がれるなら、本作は格別のごちそうである。

ゴシック×ロジックの美学、そして今読む意味

『地獄の奇術師』のすごさは、「怪奇」と「論理」がちゃんと両立しているところだ。ミイラ男が出てきても、呪いや祟りを持ち出しても、最終的には全部ロジックで説明される。そこが気持ちいい。

江戸川乱歩的な雰囲気と、ジョン・ディクスン・カー的な密室トリックが、日本の昭和という時代で合体しているのも面白い。しかも、ちゃんと「読み味」が懐かしくも新しい。

現代の感覚で読むと、「そんなバカな」と笑いたくなる部分もあるかもしれない。でもそれも含めて、ミステリの遊園地として楽しんでしまえばいい。細かいことは気にせず、この迷宮に飛び込むのが正解だ。

本格ミステリという「遊び場」に、これでもかとネタを詰め込み、楽しんでくれ!と言わんばかりの熱量が、この一冊にはある。

二階堂黎人のデビュー作としては破格の完成度。そして何より、ミステリというジャンルに対する愛がびしびし伝わってくる。その愛が、読み手をも巻き込んで、昭和ゴシックの迷宮へと誘ってくれるのだ。

いまこの作品を読む意味。それは、ジャンルの歴史と可能性を丸ごと体験することだ。

蘭子とともに、十字架屋敷の扉を開けよう。

その先にあるのは、ミステリの「原点回帰」ではなく、「再構築された楽園」だ。

いかにもな怪人と、やりすぎなトリックと、うるさい註釈の先に、あなたを待っている地獄がある。

それも、最高に楽しいやつが。