G・K・チェスタトンのブラウン神父ものは、ミステリ好きなら一度は通る道だと思う。

名探偵なのに見た目は地味、武器は推理よりも人生経験、そして何より「逆説」が武器になるという、ちょっと変わったシリーズだ。

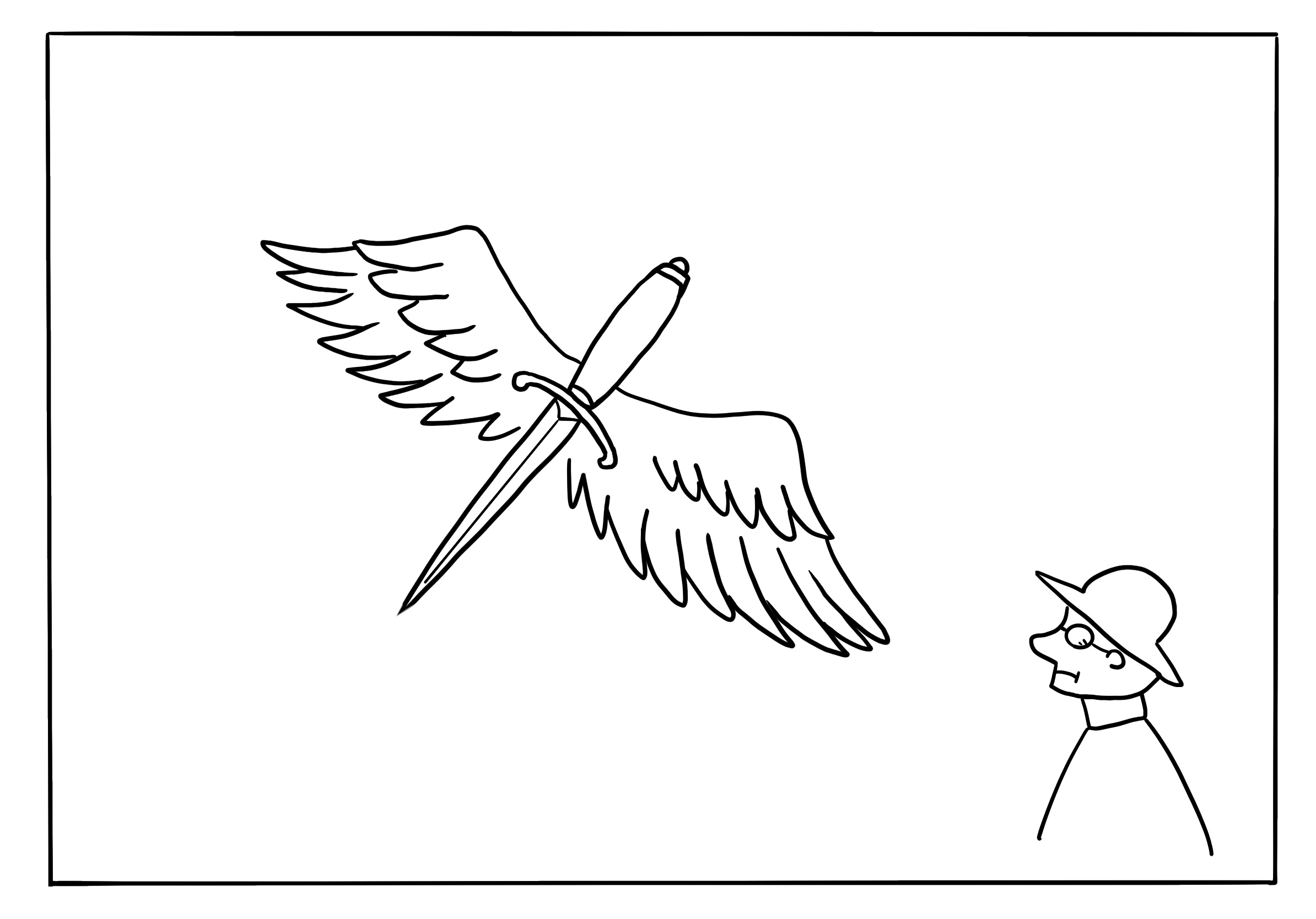

その中でも『翼ある剣』は、個人的にかなり好きな一編である。理由ははっきりしていて、「雪」「足跡のない殺人」「魔術」「旧家」「遺産争い」という、ミステリオタクの好物が全部盛りになっているからだ。

しかも、それをただのトリック競争で終わらせず、「人はなぜ安易に超常現象を信じてしまうのか」という話にまで引き上げてしまう。

本作が収録されている『ブラウン神父の不信』は、シリーズ第三短編集にあたる。初期の素朴な逆説の楽しさから一歩進んで、世界大戦後の不安やオカルト流行といった時代背景が、物語の底に沈んでいる。その中で『翼ある剣』は、ミステリとしても、思想小説としても、かなり完成度が高い。

もちろん、ここでは犯人やトリックの核心には踏み込まない。ただ、この作品がどういう構造で、なぜこんなに後味が強いのか、そのあたりを語っていく。

あらすじとか

イングランドの大地主エルマーには、三人の実子とは別に、ストレークという養子がいた。出自もはっきりしない孤児で、家の中でもどこか異物のように扱われていた存在だ。

やがてエルマーが亡くなると、事態は一気にこじれる。遺言ではストレークにも相応の財産が残されていたのだが、三人の息子たちはそれを認めず、「養子への遺産は無効だ」と法的に申し立て、力ずくで奪ってしまう。

全てを失ったストレークは、周囲にこう言い残して姿を消す。

「三人を、順番に殺す」

その言葉どおり、年月が過ぎるうちに、上の二人の兄はそれぞれ不可解な死を遂げる。自殺とも事故とも取れるが、どちらもどこか釈然としない。残された三男アーノルドは、次は自分だと確信し、恐怖のあまり警察に助けを求める。

ここでブラウン神父が呼ばれる。屋敷を訪ねた神父が出会うのは、すっかり引きこもり、迷信に取り憑かれたアーノルドの姿だ。彼は怯えながら、まるで事実のように言い切る。

ストレークは黒魔術を使う。空を飛び、屋敷に忍び込み、誰にも気づかれず殺しに来る。それに対抗できるのは、白魔術しかないのだ、と。

やがて夜、屋敷の中で銃声が響く。狂喜したアーノルドは叫ぶ。

「とうとう、やつを仕留めた!」

庭に倒れていたのは、コウモリのように長いマントをまとった侵入者だった。

しかも、周囲は一面の雪。

なのに、そこには足跡が一つも残っていない。

ストレークは、本当に空を飛んできたのだろうか。

それとも──。

雪の上に足跡がない、というだけで名作になる

ブラウン神父はあるとき、帽子掛けに帽子を掛けるたびに軽い身ぶるいに襲われるということが続いた。この珍しい癖の起こりはごくささいなことだったが、それはもつと遙かにこみいった事件の一部だった。けれども、忙しい生活を送っている神父にこの事件全体を思い出させるきっかけとして残っているのは、このどうでもいいようなことだけらしいのだ。

『ブラウン神父の不信』収録「翼ある剣」199ページより引用

物語の導入はとてもチェスタトンらしい。ブラウン神父が「帽子掛けに帽子をかけるとき、どうしても身構えてしまうようになった時期」の回想から始まる。理由はあとでわかるのだが、このどうでもいい日常動作と異様な心理の結びつけ方がうまい。

舞台は雪に閉ざされた英国の旧家。エイルマー家という由緒ある家系で、兄弟が次々と不可解な死を遂げ、最後に残った三男アーノルドが怯えきっている。彼が恐れているのは、単なる殺人ではない。怪人物に殺されることだ。

その怪人物と噂されているのが、かつて養子として家に迎えられ、遺産争いの末に追い出されたジョン・ストライク。彼は黒魔術に通じ、呪いの短剣、つまり「翼ある剣」を操る存在として語られている。

ここで重要なのは、ストライク本人がほとんど姿を見せないことだ。彼は実体というより、「語られる恐怖」として存在している。兄たちの死、雪の上に残らない足跡、そして次は自分の番だという確信。そうした情報が積み重なって、アーノルドの恐怖はどんどん自己増殖していく。

この構図、ミステリ的にはかなり美味しい。不可能犯罪の気配を漂わせつつ、読者の頭の中にも「もしかして本当に魔術使いなのでは?」という疑念を芽生えさせる。チェスタトンはこの疑わせ方がとても上手い。

ブラウン神父という迷信専門の探偵

ここで登場するのがブラウン神父だ。警察医のボイン医師が彼を呼び寄せるのだが、これも象徴的である。科学と合理を代表するはずの医師が、合理では手に負えないと感じたときに頼るのが、聖職者だという構図。

ただし、ブラウン神父はオカルト肯定派ではない。むしろ逆だ。彼は「奇跡を信じているからこそ、偽物の奇跡に騙されない」という立場にいる。ここがシリーズ全体を貫く面白さで、本作でもその姿勢がはっきり出ている。

彼が見ているのは、魔法そのものではなく、「人がなぜそれを魔法だと思いたがるのか」という心理だ。アーノルドの恐怖、屋敷に漂う演劇的な雰囲気、語られる伝説の大げささ。そうしたものを一つずつ剥がしていく。

ミステリ的に見ると、これはハウダニットとホワイダニットを同時に処理する構造になっている。どうやったのか、なぜそう見えたのか。その両方を解かないと、真相には辿り着けない。

雪の上に足跡がない、という古典的な仕掛けも、本作では「空を飛んだ」という幻想を強化するために使われる。けれどブラウン神父は、そこに翼を見るのではなく、重力と人間心理を見る。この視点のズレが、とても気持ちいい。

白い雪と白い金属が語るもの

『翼ある剣』は、象徴の使い方も印象に残る。特に「白」という色が徹底している。雪、銀、白い魔法。どれも一見すると清らかで、正しそうに見える。

だがチェスタトンは、その「白」を信用しない。雪は痕跡を隠し、銀は迷信と結びつき、白魔術は善悪の境界を曖昧にする。つまり、見た目が清らかだからといって、真実とは限らない。

このあたり、単なるトリック談義を超えて、かなり思想的だと思う。オカルト流行に対する批評であり、同時に「信じること」の危うさへの警告でもある。

そして最終的に、この物語が着地するのは、とても人間臭い現実だ。翼を持った剣の幻想は剥がれ落ち、残るのは恐怖と欲望と嘘に振り回された人間たちの姿である。

そこに救いがあるかどうかは、正直わからない。ただ、ミステリとしての納得感と、読後に残る冷たい手触りは、間違いなく名作のそれだ。

『翼ある剣』は、派手なトリックで驚かせる作品ではない。むしろ、「なぜそんな話を信じてしまったのか」と、自分の思考を振り返らせるタイプのミステリだ。

雪の上に足跡がない。だから空を飛んだ。そう言いたくなる気持ちを、チェスタトンはちゃんと理解したうえで、そこにブレーキをかけてくる。その慎重さと意地悪さが、いかにもブラウン神父らしい。

ミステリファンとしては、こういう作品に出会うたび、「やっぱり古典は強い」と思ってしまうのだ。