短編集には、長編とはまた違った魔力がある。

どこから読んでもいい、すきま時間にぴったり、そして何より「この一編がすごい!」という一点突破の快感。ミステリ好きにとっては、「粒ぞろい」というより「一撃必殺」が詰まった宝箱のような存在である。

たとえば、どんでん返しが炸裂する作品、オチの余韻で正座しちゃうやつ、構成がトリッキーすぎて短編なのに二度読み必至なやつ……短編集という形式の中で、作家たちは自由に暴れている。

そして、そんな短編集こそが、小説というジャンルの奥深さと柔軟さを、これでもかと見せつけてくれるのだ。

この記事では、ジャンルを問わず古今東西の「とにかく面白い短編集」だけを厳選してご紹介していく。

ガチガチの本格から、ホラー寄りの異色作、笑いと皮肉が効いた変化球まで、偏りもこだわりも全開でお届けするつもりなので、そのあたりはご容赦いただきたい。

そして何より、「短編集ってすごいんだよ」というオタクの叫びを、ちょっとでも伝えられたら本望である。

四季しおり

四季しおりこれは面白い!と思った短編集が見つかり次第、随時追加していく。

青崎有吾『地雷グリコ』

──論理で勝ち、心理で誘導する遊戯ミステリの快作

階段を登る「じゃんけんグリコ」に、地雷マスの要素を追加したらどうなるか?

青崎有吾『地雷グリコ』は、誰もが知る子どもの遊びを、殺伐とした頭脳バトルに昇華させた異色のミステリ短編集だ。

射守矢真兎という女子高生が挑むのは、「だるまさんがころんだ」や「坊主めくり」といったお遊びをベースにした異様なゲーム。だが真に問われるのは、どうやって勝つか、というロジック。

相手の癖を読む心理戦と、フェアなルールの隙を突く論理の精度が、読み味のキモになっている。頭を使う快感が最高の一冊。

ゲームの勝敗すら、論理で解ける謎になる。これぞ新本格的遊戯ミステリ。

勝負は読み合い、仕掛けは伏線。真兎の手筋が毎回鮮やかすぎる。

阿津川辰海『透明人間は密室に潜む』

──本格ミステリは、進化も変態もできる生き物だ

「透明人間で密室殺人」と聞けばファンタジーを想像しがちだけれど、本作はその設定をガチガチの論理で本格に変換してくる。

透明だからこその不自由、犯行に必要な物理的制約、それをどうクリアするかの計画が、犯人視点で描かれる異色の一編だ。

他にも、推しへの執着が裁判の真相を捻じ曲げる法廷劇『六人の熱狂する日本人』や、脱出ゲーム中に発生する現実の監禁事件『第13号船室からの脱出』、音だけで解く聴覚トリックなど、バリエーションは凄まじい。

新本格の血を継ぎつつ、舞台と構造で勝負する柔軟さに痺れる短編集である。

法廷ミステリも、ゲームミステリも、阿津川辰海にかかれば全部本格になる。

透明人間が密室にいるだけでワクワクするのに、そこからちゃんと「本格」になるのがすごい。

榊林銘『あと十五秒で死ぬ』

──タイムリミットが、推理を最高速にする

死の間際に与えられる「あと十五秒」──その制約の中で、自分の死の理由や真相を探り、生き延びる術を導き出せるか。本書はそんな極限状況を軸にした連作短編集。

表題作では、撃たれた主人公が死神から与えられた十五秒間で犯人を見つけ出そうとし、『首が取れても死なない僕らの首無殺人事件』では荒唐無稽な設定が、本格ロジックに昇華される。

ミステリのルールは「どんなバカげた世界でも、論理だけは絶対」であると再確認させてくれる、特殊設定ミステリの新境地だ。

十五秒という縛りが、すべての謎をシャープに切り裂いてくる。

阿刀田高『冷蔵庫より愛をこめて』

──日常のなかに潜むヒネリのきいた恐怖

ひと口に短編集といっても、ここに収められた18編はどれも牙を隠した動物のように、じっとこちらを見ている。

表題作では、借金に苦しむ男の前に現れた謎の男が、妻の不貞をほのめかす。それだけで、平穏だった生活が不穏に染まりはじめる。

ほかにも『趣味を持つ女』『幸福通信』など、日常の隙間からぞわりと顔を覗かせる話ばかり。どれも阿刀田高の鋭い観察眼と、ちょっと意地悪な知性が光る。

星新一とはまた違う、大人向けのブラックな後味がたまらない。

これが奇妙な味の原点にして完成形。オチの緻密さに唸る。

笑った後に、すっと血の気が引く感じが最高なのだ。

事業に失敗して精神病院に逃げこんだ男が退院してみると、妻はいきいきと働いていた。巨額の借金も返済したという。そんなとき、あの男とめぐり合った。あの男は妻の不貞を告げ、一緒に新商売をやろうと誘う。あの男の正体がやがてあばかれ……。

伊坂幸太郎『終末のフール』

──世界の終わりに、人は日常を生きようとする

あと3年で地球に小惑星が衝突し、人類は滅亡する。そんな絶望的な未来が確定した世界を舞台に、仙台のマンション「ヒルズタウン」の住人たちが、それでも日々の選択を重ねていく。

キックボクシングを始める者、子どもを産むか悩む者、父親を捜しに行く者。それぞれの短編が、終末という装置を通して、「それでも生きること」の意味を浮かび上がらせる。

伊坂作品らしいユーモアと優しさが、不安定な時代にじわりと沁みる連作集。

この世界の終わりは、まぎれもなく生の物語だ。

八年後に小惑星が衝突し、地球は滅亡する。そう予告されてから五年が過ぎた頃。当初は絶望からパニックに陥った世界も、いまや平穏な小康状態にある。仙台北部の団地「ヒルズタウン」の住民たちも同様だった。

星新一『ボッコちゃん』

──アイデアと風刺が炸裂する、小宇宙の見本市

わずか数ページで世界を構築し、どんでん返しまで決めてくる。それがショートショートという形式であり、本書『ボッコちゃん』はその金字塔である。

人間の欲望を映す美人ロボット、底なしの穴にすべてを捨て続ける社会、完璧な管理社会の滑稽さ……50の物語にはどれも鮮やかなアイデアとブラックな風刺が詰まっている。

星新一は、技術や制度ではなく人間そのものの弱さを撃つ。だからこそ、どの時代に読んでも鋭く面白い。

毒入りラムネを次々つまむような、止まらない読書体験。

ショートショートはここから始まった。そして、今もここが頂点だ。

スマートなユーモア、ユニークな着想、シャープな諷刺にあふれ、光り輝く小宇宙群! 日本SFのパイオニア星新一のショートショート集。

『短編工場』

──日本文学の最前線を、短編という箱に詰め込んで

現代日本文学のトップランナー12名が集結した、まさにオールスターな短編アンソロジー。

伊坂幸太郎、乙一、宮部みゆき、浅田次郎らが並び、それぞれが異なるジャンル・文体・感情を、短編という同じフォーマットで競演する。

ミステリから人情、ファンタジーまで、読み口は多彩。好きな作家から入って、思わぬ出会いに感電する構成も見事。

これは読み手の次の一冊を見つけるための、贅沢すぎるブックガチャである。

短編集という名の読書見本市。面白くないはずがない。

多様性がここまで高密度だと、もはや文芸バトルロイヤルだ。

読んだその日から、ずっと忘れられないあの一編。思わずくすりとしてしまう、心が元気になるこの一編。本を読む喜びがページいっぱいに溢れるような、とっておきの物語たち。

乙一『ZOO』

──黒と白、その間に生まれる読書の興奮

乙一の黒と白、その両極が一冊で堪能できる傑作短編集。監禁ホラー『SEVEN ROOMS』に震えたかと思えば、『陽だまりの詩』ではアンドロイドに涙する。

虐げられた者の孤独を恐怖として描くのが黒乙一、かすかな希望として救い上げるのが白乙一。だが本作の真骨頂は、それらを緻密に配置することで生まれる読書の緩急にある。

振れ幅が大きいからこそ、どの物語にも強烈な印象が残る。これはもはや、感情を揺さぶるための設計書だ。

一話ごとに感情をぶん殴られる、5連コンボの感情遊園地。

黒と白の並置が、乙一の本質を一番よく見せてくれる構成美。

双子の姉妹なのになぜか姉のヨーコだけが母から虐待され…(「カザリとヨーコ」)、謎の犯人に拉致監禁された姉と弟がとった脱出のための手段とは?(「SEVEN ROOMS」)など、本書「1」には映画化された5編をセレクト。

乙一『箱庭図書館』

──物語は、ひとつのタネから育つ

一般読者から寄せられた物語のタネをもとに乙一が物語を育て上げた、実験的かつ多彩な短編集。

それぞれの短編は出発点が異なり、ジャンルもSF・ファンタジー・青春・ダークドラマと多種多様。だが、どれも確かに乙一ワールドである。

重要なのは、創作とはゼロからの魔法ではなく、誰かのアイデアに光と水を注ぐ箱庭的作業なのだという視点だ。読みながら「この発想が、こう育つのか」と驚ける、メタフィクションとしても優れた一冊。

読むたびに、物語が生き物だと実感する構築系短編集。

作家の頭の中を覗くなら、まずこの図書館から始めよう。

僕が小説を書くようになったのには、心に秘めた理由があった(「小説家のつくり方」)。ふたりぼっちの文芸部で、先輩と過ごしたイタい毎日(「青春絶縁体」)。雪面の靴跡にみちびかれた、不思議なめぐり会い(「ホワイト・ステップ」)。

歌野晶午『ハッピーエンドにさよならを』

──その一行で、すべてがひっくり返る

バッドエンド確定。そんな短編ばかりを詰め込んだ、歌野晶午の技巧と冷徹さが光る一冊。

『サクラチル』では親子の美談が、ある一瞬を境に悪夢へと反転し、『尊厳、死』では人の思い込みを利用して、最後の一文で足元をすくう。

全編に漂うのは、報われなさと理不尽、そして緻密に仕掛けられた叙述の罠。読後にニヤリとする人だけが、この短編集のターゲットだ。

「人間って怖い」を論理と演出で魅せる、極上のブラックショートコレクション。

叙述と心理の狭間に張られた罠、ぜんぶ気持ちよく踏み抜いてきた。

「ハッピーエンドお断り」なのに、読み終えたこっちは妙に満足している。

夏休みのたびに私は母の実家がある田舎へ行った。新鮮な山海の料理に、いとこたちとの交流。楽しい夏の日々だ。あの部屋にさえ入らなければ…。(「死面」)理恵が合コンで出会い、付き合ったのは、容姿はよいがかなり内気な男。次第に薄気味悪い行動を取り始め、理恵は別れようとするのだが…(「殺人休暇」)。

荻原浩『押入れのちよ』

──怖いのに、泣ける。泣けるのに、怖い。

押入れから現れたのは、明治生まれを名乗る14歳の幽霊少女。だが彼女は、人を呪うどころか、人生につまずいた男に寄り添ってくれる優しい幽霊だった。

表題作はまさかの癒し系だが、油断すると『介護の鬼』や『殺意のレシピ』といった真っ黒な短編が牙を剥く。ホラー・コメディ・人情噺が絶妙に混ざり合い、怖さと温かさが交互に襲ってくる構成が見事。

幽霊よりも人間の業が怖くて泣ける、異色の人生系怪談集。

押入れから始まる再生の物語であり、闇の中の人情噺でもある。

ホラーが苦手な人こそ、怖くて優しいこの本に泣かされる。

失業中サラリーマンの恵太が引っ越した先は、家賃3万3千円の超お得な格安アパート。しかし一日目の夜玄関脇の押入れから「出て」きたのは、自称明治39年生れの14歳、推定身長130cm後半の、かわいらしい女の子だった(表題作「押入れのちよ」)。

綾辻行人『どんどん橋、落ちた』

──推理の常識を壊して笑う、歪んだ挑戦状

吊り橋が落ち、密室が現れ、犬が吠え、サザエさん一家が崩壊する。短編集『どんどん橋、落ちた』に収められた事件はどれも荒唐無稽で、与えられる手がかりはやけに限られている。

だが綾辻行人は、その少なすぎる情報だけで驚くほど緻密なロジックを打ち立てる。そして解決はことごとく、探偵小説の常識を逆手に取ってくる。

しかも探偵役は作者本人。U君との対話形式で展開するメタ視点の謎解きは、まるで読者を挑発しているかのようだ。

フェアプレイ精神のパロディにして、本格ミステリの遊戯性を極限まで突き詰めた、笑えるほどに意地悪な問題作。

探偵小説の地盤を自ら揺らして笑う、新本格のブラックな実験台。

不条理で不気味、なのにちゃんと論理で勝負してくるのが綾辻流。

崩落した“どんどん橋”の向こう側で、殺しはいかにして行われたのか?表題作「どんどん橋、落ちた」や、明るく平和なはずのあの一家に不幸が訪れ、悲劇的な結末に言葉を失う「伊園家の崩壊」など、五つの超難問“犯人当て”作品集。

坂木司『短劇』

──優しい坂木司の、裏の顔を覗いてしまった

日常のすぐ隣にあるズレや異物感をそっと引き寄せる、坂木司の奇想短編集。

懸賞で当たった映画の試写会で自分の盗撮映像が流れる『試写会』、17歳の若者たちが儀式に参加させられる村の『秘祭』──どの話も笑えるようで不気味で、どこか哀しい。幽霊も怪物も出てこないのに、現代社会の空気がと怖い。

穏やかな作風の裏で、坂木司は人の常識や油断を鮮やかに裏切ってみせる。

癒し系作家が放つ、静かで鋭いブラックパンチ。

優しい語りの奥に仕掛けられた、意地悪な短劇たちに痺れる。

懸賞で当たった映画の試写会で私が目にしたのは、自分の行動が盗撮された映像だった。その後、悪夢のような出来事が私を襲う…(「試写会」)。とある村に代々伝わる極秘の祭り。村の十七歳の男女全員が集められて行われる、世にも恐ろしく残酷な儀式とは?(「秘祭」)。

道尾秀介『鬼の跫音』

──その目で見た世界を、あなたは信じられるか

家族殺しの犯人が残した謎の文字列、心の闇を吸い込む不思議なキャンバス、日記に書かれた鬼の記憶……。

道尾秀介『鬼の跫音』に収められた6編は、人間の心に巣食う〈鬼〉をめぐる物語。

だが恐怖は外からではなく内側からやってくる。叙述の歪みがもたらすのは驚きではなく、「自分の見ていた世界がまちがっていた」という恐ろしい自覚だ。

見えていたはずの現実が、最終ページで鬼に変わる。

道尾秀介が得意とする視点の罠が、読み手の油断と常識を切り裂いていく。

刑務所で作られた椅子に奇妙な文章が彫られていた。家族を惨殺した猟奇殺人犯が残した不可解な単語は哀しい事件の真相を示しており…(「〓(ケモノ)」)。同級生のひどい攻撃に怯えて毎日を送る僕は、ある女の人と出会う。彼女が持つ、何でも中に入れられる不思議なキャンバス。僕はその中に恐怖心を取って欲しいと頼むが…(「悪意の顔」)。

小池真理子『妻の女友達』

──すれ違いと妄想が家庭を腐らせる心理サスペンス

平穏だったはずの結婚生活が、ひとりの妻の女友達の来訪で崩れていく。表題作を含む全5編は、嫉妬や猜疑心、すれ違いから生まれる日常の歪みを描いた心理サスペンス短編集である。

登場人物は皆、ごく普通の男女だ。だが、公衆電話や録画ビデオといったアナログな小道具によって、疑念は曖昧なまま放置され、妄想と誤解が増殖していく。

デジタルでは届かない、情報の欠落こそが恐怖を育てるのだ。

何も起きていないのに、怖くてしかたない。それが小池サスペンス。

静謐な文体の下で、静かに狂っていく日常が本当に怖い。

市役所の戸籍係をしている夫と美人ではないが清楚で控えめな妻。平和で波風の立たない人生をこよなく愛する夫婦の前に、突然現れた妻の学生時代の女友達。女流評価家として活躍するスキャンダラスな女の登場が平穏な家庭をいつのまにか破滅的状況に追い込んでいく…。

池井戸潤『シャイロックの子供たち』

──連作短編の顔をした、銀行という名の巨大迷路

東京第一銀行・長原支店で起きた現金紛失事件をきっかけに、地味な行員の疑惑、同僚の失踪、上司の焦り──小さな支店の人間模様が壊れはじめる。

全10章、それぞれ別の銀行員視点で進む連作短編かと思いきや、読み進めるごとに、これが一つの長編へと変貌していく構造に唸る。ノルマ、出世、社内恋愛、家族との距離。

金という名の怪物に翻弄される彼らのドラマが、社会派×ミステリの極上の読書体験へと収束していく。

バラバラな人生が、ある事件を軸に結び合う群像劇の妙。

銀行小説かと思ったら、人生そのものが詰まっていた。

ハリイ・ケメルマン『九マイルは遠すぎる』

──たった一言から真実が暴かれる、究極の言語ミステリ

大学教授ニッキイ・ウェルトは、現場を一歩も動かずに事件を解く安楽椅子探偵の代表格。本作に収められた全8編は、彼が「会話の一言」「情報の断片」だけを頼りに、巧みに真相へと辿りつく論理パズルの連続だ。

表題作で登場するセリフ「九マイルは遠すぎる、まして雨の中ともあれば」──この何気ない言葉から殺人事件の核心が導き出される展開は、論理ミステリの美学そのもの。

思い込みを打ち崩す快感が、短編のなかに詰まっている。

論理の刃が、先入観の皮を鮮やかに削ぎ落とす。

足で解かず、言葉で解く。これぞ言語学者探偵の真骨頂。

9マイルは遠すぎる。アームチェア・ディテクティブ・ストーリーの定番。 ニッキィ・ウェルト教授は『九マイルは遠すぎる、まして雨の中ともあれば』と言う言葉を耳にし、この言葉を頼りに前日起きた殺人事件の真相を暴き出す!! 難事件を次々に解き明かしていく、教授の活躍を描く傑作短編集8編。

小松左京『霧が晴れた時』

──常識の皮をめくるとき、そこにあるのは笑いか、恐怖か

もし昨日まで信じていた現実が、今日突然変わっていたとしたら?

本書は、『日本沈没』で知られる小松左京の、もう一つの顔を示す短編集。表題作『霧が晴れた時』では、日常にうっすらとかかっていた「リアリティの霧」が晴れた瞬間、想像もしなかった異界が顔を出す。

時間、空間、死の定義すら歪む世界で、人間たちのささやかな理性は、戸惑い、滑稽にすら見える。それでも彼らは、生きる。SFと怪奇の境界線で生まれる奇妙な味、それがこの本の真骨頂である。

現実は信じていいものなのか、最後まで疑いたくなる。

巨視と微視を自在に往復する小松左京の、ユーモアと哲学の標本箱。

太平洋戦争末期、阪神間大空襲で焼け出された少年が、世話になったお屋敷で見た恐怖の真相とは…。名作中の名作「くだんのはは」をはじめ、日本恐怖小説界に今なお絶大なる影響を与えつづけているホラー短編の金字塔。

小林泰三『玩具修理者』

──それは直すのではなく、壊し直す行為かもしれない

「壊れたものは、直してくれる」

そう噂される玩具修理者の元に、少年は死んだ弟を持ち込む そんな狂気の物語から始まる小林泰三の衝撃デビュー作。

表題作では、人間の修復という不気味なテーマが、グロさではなく哲学として襲いかかる。そして併録の『酔歩する男』では、時間と空間すらぐにゃりと歪む。

ホラーとSFを超えて、現実認識そのものを壊しにくる。読後、「私って、誰?」が冗談にならなくなる一冊。

読み終えて何が怖いって、自分の定義が崩れることだ。

「細思極恐」を体現する、日本ホラーSFの金字塔。

玩具修理者は何でも直してくれる。独楽でも、凧でも、ラジコンカーでも…死んだ猫だって。壊れたものを一旦すべてバラバラにして、一瞬の掛け声とともに。

新堂冬樹『吐きたいほど愛してる』

──純愛がグロテスクに変わる、その瞬間

どこまでも歪んだ愛、狂気じみた執着、破滅しか待っていない関係。それでも、彼らは本気で愛している──そんな恐ろしい短編が4本詰まった、まさに「暗黒純愛小説集」。

歪んだ妄執を抱く毒島半蔵、浮気夫に牙をむく吉美、そして愛されることでしか存在できない少女や老人。どれも「ここまで描くか?」というほどエグくてキツいのに、不思議と目が離せない。

これは、黒新堂が仕掛けた、人間の「愛という名の地獄」だ。

狂気の先にあるのは、どこまでも純粋な愛だった。

読後、「愛」という言葉に少し吐き気がしてくるので注意だ。

愛―、それは気高く美しきもの。そして、この世で最も恐ろしいもの。毒島半蔵の歪んだ妄想が、この世を地獄へと塗り替える。虚ろな心を抱える吉美が、浮気を続ける亭主に狂気をぶつける。

『大崎梢リクエスト! 本屋さんのアンソロジー』

──物語が生まれる場所で、物語が始まる。

「本屋さん」をテーマに、大崎梢がリクエスト。そこに応えたのは、有栖川有栖、坂木司、宮下奈都、誉田哲也ら、人気作家たち10名。

それぞれの視点から描かれる本屋は、ミステリの現場だったり、誰かの人生のターニングポイントだったり。ひとつの場所をめぐって、こんなにも違う物語が生まれるのかと驚く。

本と本屋を愛する者たちによる、贅沢な競演。

読むたびに「本屋に行きたい」が募る、書店愛アンソロジー。

全10編、作家の色がくっきり浮かぶ、本屋リクエストの見本市。

読書家としても知られる大崎梢が、今いちばん読みたいテーマを、いちばん読みたい作家たちに「お願い」して作った、夢のようなアンソロジー。

貫井徳郎『崩れる 結婚にまつわる八つの風景』

──その日常は、ほんの一押しで崩れてしまう

結婚とは、幸福のゴールではなくて、むしろ崖っぷちなのかもしれない。そんなふうに思えてくるのが、この短編集だ。

DV、不妊、依存、嫉妬、公園デビュー……現代社会にありがちな問題が、夫婦という小さな密室で密かに発酵し、ゆるやかに壊れていく。

怖いのは、誰もが普通の人に見えるところだ。何かをきっかけに、ふとスイッチが入る。それまで抑え込んできた怒りや欲望が、一気に溢れ出す。そして「崩れる」のだ。

イヤミスの名手が描くのは、狂気は隣にあるという現実だ。

「私は大丈夫」だなんて、言いきれなくなる。そんな物語ばかり。

家族崩壊、ストーカー、DV、公園デビューなど、現代の社会問題を「結婚」というテーマで描き出す、狂気と企みに満ちた8つの傑作ミステリ短編集。

平山夢明『他人事』

──笑えない。だけど、笑ってしまう。

人間とは、こんなに冷酷で、無慈悲で、どうしようもない存在だったのか。

そんな感情を、たった数ページで叩き込んでくる短編集。

表題作『他人事』や『定年忌』は、ほんの数分で読めるのに、あと何時間も頭から離れない。グロ描写も強烈だが、それ以上に厄介なのは、平山節の軽快すぎる文体である。

サイコパスな世界を、冗談みたいな語り口でさらっと見せてくるから、こっちは笑いながら、内臓を抉られる感覚に陥る。

悪趣味の極北にして、奇跡的に成立した文学の黒魔術。

「読む覚悟」と「他人事じゃ済まされない感覚」が同時に迫ってくる地獄短編集。

心臓が強くても、心が折れるかもしれない。

交通事故に遭った男女を襲う“無関心”という恐怖を描く表題作、引きこもりの果てに家庭内暴力に走った息子の殺害を企てる夫婦の絶望(『倅解体』)。

井上夢人『the TEAM ザ・チーム』

──霊能力の正体は、驚異のチームプレーだった!

霊能者・能代あや子は、過去も未来も見通す奇跡の存在……のはずだった。

だがその裏には、3人の裏方からなる「the TEAM」の存在がある。尾行、盗聴、聞き込みといった地道すぎる調査を駆使して、彼らは完璧な奇跡を作り出す。

本作は、そんな彼らの人助け詐欺を描く、アナログ全開のコン・ゲーム小説だ。超能力もデジタル技術もない。あるのは、泥臭い情報戦と、人間への徹底した理解のみ。

倫理と快楽がねじれ合う倒錯ヒューマニズムに、ぐいぐい引き込まれる。

騙しの鍵は尾行と聞き込み。アナログな奇跡が心に刺さる。

こんな霊能詐欺なら騙されたい。まさに、善意で仕掛けるエンタメ詐欺だ。

黒いサングラスをかけた派手な衣装のおばさん。この人こそ、今をときめく、霊導師・能城あや子。テレビ番組の人気コーナーを持ち、個別の相談は30分8万円にもかかわらず、5カ月待ちという盛況ぶり。

真梨幸子『人生相談。』

──相談者は、誰?

新聞の人生相談欄。よくあるお悩み投稿に見えて、その裏側には何かが潜んでいる……というだけなら、ただのミステリだ。

でもこの連作短編集は違う。相談と本編の人物が微妙に重なり合い、時間も場所もズレながら、なぜか全体が少しずつ接続されていく。

読者に求められるのは、推理ではなく再構成だ。それぞれが被害者を名乗っていても、別章では加害者として現れるかもしれないし、最後まで語られないまま消えるかもしれない。

そして、きれいな解決なんて、もちろん存在しない。

読後、誰かに相談する気なんて起こらなくなる。

このもやもや感こそが、真梨幸子のイヤミスの完成形である。

昔のあの出来事、セクハラにあたるのでしょうか?…西城秀樹が好きでたまりません!占いは当たるのでしょうか…すべては“あなたの悩み”から始まった―。

京極夏彦『厭な小説』

──怖いんじゃない、ただただ厭なだけ

タイトルに偽りなし。京極夏彦『厭な小説』はホラーでもサスペンスでもなく、「厭な気持ち」だけが残る話を、7編も詰め込んだ短編集だ。

幽霊も出なければ、トリックもない。代わりに出てくるのは、面倒な親戚、気が触れた恋人、ズレた上司、そして深谷という不幸を吸い寄せる男。

救いもないし、劇的な展開もない。でも、なぜか頭の中に居座り続ける。どの話も、読み終えたあと「これは自分の明日かもしれない」と思わせてくるのが恐ろしい。

本物の「厭」がどういうことか、読めばすぐにわかる。

読み終えてスッキリするなら、それはあなたがもう麻痺してるってことだ。

「厭だ。厭だ。厭だ――」同期深谷の呪詛のような繰り言。パワハラ部長亀井に対する愚痴を聞かされ、うんざりして帰宅した“私”を出迎えたのは、見知らぬ子供だった。

皆川博子『蝶』

──美しさが、死よりも静かに沁みてくる

戦後を舞台にした物語でありながら、戦争を描いているわけではない。

インパールから生還した男と、特攻を生き延びた下男。二人の死に損ないが暮らす北の館に、ある日ロケ隊が現れる。そこから、沈殿していた時間が揺れ始める。

血も死も裏切りも描かれるが、そこに漂うのは粘着質の虚無と、それすら包み込む圧倒的な美である。

表題作だけでなく、他の短編もすべてが退廃的で、幻想的で、どこか詩的。ミステリでもホラーでもなく、ただ「美しい文学」なのだ。

死者の言葉を、美しい声で囁く短編集。

文学としてのゴシック・ロマンの極北。

インパール戦線から帰還した男は、銃で妻と情夫を撃ち、出所後、小豆相場で成功。北の果ての海に程近い「司祭館」に住みつく。ある日、そこに映画のロケ隊がやってきて…

有栖川有栖『ロシア紅茶の謎』

──読者への挑戦が本気で飛んでくる、正統派論理ミステリ短編集

名コンビ、火村英生と有栖川有栖が活躍する「国名シリーズ」第1作。毒入り紅茶、暗号、密室といったクラシカルな謎が揃い、どの短編もフェアプレイを前提とした論理の応酬が楽しめる。

とくに表題作では、ロシア紅茶の奇妙な飲み方が決定的な鍵になり、読み終わったあとに思わず「やられた!」と声が出る。

「読者への挑戦」付きの問題編スタイルもあり、まさに現代に甦ったエラリー・クイーンの精神だ。

クラシック×新本格の美味しい融合、論理好きにこそ刺さる短編集。

火村とアリスの軽妙なコンビ感は、謎解きの硬さを中和する名バランスだ。

1993年、夏。カンボジア、バッタンバン州。地雷除去NGOのスタッフ・坂田洋は、同僚のアネット・マクヒューと、対人地雷の除去作業をつづけていた。突然の爆発音が、カンボジアの荒れ地に轟く。誰かが、地雷を踏んだのだ!

北森鴻『花の下にて春死なむ』

──人の心の澱をすくい取る、ビアバー発・静謐なる安楽椅子ミステリ

東京・三軒茶屋の片隅にあるビアバー「香菜里屋」。マスター・工藤哲也は、客の語る人生に置き去りにされた謎を、グラスの泡が消えるようにそっと解いていく。

殺人事件ではない。追うのは、名もなき俳人の偽名の真相や、人生の途上に落としたわだかまりの回収。名推理というより、名聞き手による癒しの解答が、読む人の心をもほどいてくれる。論理と人情のあわいに息づく一冊。

犯人当てではなく、人間そのものに光を当てる優しい推理譚。

探偵役はビアバーのマスター。事件よりも人の想いを解くのが仕事だ。

年老いた俳人・片岡草魚が、自分の部屋でひっそりと死んだ。その窓辺に咲いた季節はずれの桜が、さらなる事件の真相を語る表題作をはじめ、気の利いたビアバー「香菜里屋」のマスター・工藤が、謎と人生の悲哀を解き明かす全六編の連作ミステリー。

ジェイムズ・ヤッフェ『ママは何でも知っている』

──真実は、ママのキッチンにある

刑事デイビッドが悩む難事件も、母・ママにかかればお見通し。事件現場には一歩も出向かず、食卓でディナーを囲みながら話を聞くだけで、ママは人間心理のほころびを見抜いてみせる。

犯人を追うのではなく、人間を見つめる推理。そして、嫁シャーリーとの火花散るバトルが物語に心地よい笑いも添えてくれる。

「人間ってそういうものなのよ」と、どこかうなずきたくなる家庭内安楽椅子ミステリ。

料理と推理の腕はどちらも一級品。最高の家庭内名探偵、登場。

情報はすべて公平、でも気づけない。ママの一言に毎回驚く構成力が光る。

毎週金曜の夜、刑事のデイビッドは妻を連れ、ブロンクスの実家へママを訪れる。ディナーの席でいつもママが聞きたがるのは捜査中の殺人事件の話。ママは“簡単な質問”をいくつかするだけで、何週間も警察を悩ませている事件をいともたやすく解決してしまう。

恒川光太郎『秋の牢獄』

──永遠に繰り返す秋の一日

「目が覚めると、今日も11月7日だった」

表題作『秋の牢獄』は、そんな不穏な始まりで幕を開ける。主人公の女子大生・藍は、季節が止まった世界で、ゆるやかに狂っていく日常と向き合う。

この作品に、タイムループもの特有のスリルや謎解きを期待してはいけない。ここにあるのは、停滞の中で沈んでいく心の風景だ。

そして、同時収録の『神家没落』『幻は夜に成長する』もまた、「抜け出せない」というテーマのもとに幻想と現実が交錯する。どこか物悲しく、それでいて美しい。

ラストの余白が、読後もなお思考を閉じ込める。秋の夕暮れのように、淡くて重い。

閉じ込められているのは、時間ではなく、きっと心そのものだ。

十一月七日水曜日。女子大生の藍は秋のその一日を何度も繰り返している。何をしても、どこに行っても、朝になれば全てがリセットされ、再び十一月七日が始まる。悪夢のような日々の中、藍は自分と同じ「リプレイヤー」の隆一に出会うが…。

上田早夕里『魚舟・獣舟』

──その舟は、生きている。そして、喰われる。

文明が崩壊し、水没した地球。人類は、魚や獣のような巨大生物〈魚舟/獣舟〉と共に、かろうじて生き延びていた。

彼らはただの道具ではなく、生きた存在であり、ときに人類の「舟」として、ときに「食料」として、ときに「祟り神」のように振る舞う。

表題作をはじめ、『くさびらの道』では寄生する茸によって生と死の境が溶け出し、人間の尊厳そのものが変容していく恐怖が描かれる。だが、ただ怖いだけではない。変わっていく世界のなかで、変わらない人間の弱さとやさしさが、どこか切なく響く。

グロテスクで、ロマンティックな、生態×感傷SF短編集。

グロいのになぜか詩的。異形の世界が、心に刺さってくる。

生命の形が変わっても、人間の痛みはそのままだ。

現代社会崩壊後、陸地の大半が水没した未来世界。そこに存在する魚舟、獣舟と呼ばれる異形の生物と人類との関わりを衝撃的に描き、各界で絶賛を浴びた表題作。

乾ルカ『メグル』

──そのアルバイトは、ただの仕事では終わらない

H大学の学生部に現れる謎の職員ユウキ。彼女に紹介されたアルバイト先では、学生たちがちょっと風変わりな、いや、どこか不可解な体験をすることになる。

遺体の手を握り続ける仕事。見知らぬ料理を黙々と食べるだけの仕事。そしてその先にある、人生のひだのような何か。

この本は不思議ないい話の顔をしながら、油断した心にとつぜん怖さを差し込んでくる。ユウキの正体は? なぜ彼女だけが、人の内側の歪みを見抜けるのか?

美しい余韻の裏にほんのりとホラーが潜む、そんな珠玉の連作短編集。

不穏と優しさが交互に訪れる、奇妙でやさしい人生の寄り道。

ユウキの紹介は、人生の別ルートへのささやかな干渉かもしれない。

「あなたは行くべきよ。断らないでね」無表情ながら美しく、奇妙な迫力を持つH大学学生部の女性職員から、突然に声をかけられた学生たち。

大山誠一郎『密室蒐集家』

──密室は謎ではなく、理由である。

殺人事件の現場が密室だったとき、どこからともなく現れる男がいる。年齢不詳、通った鼻筋、涼やかな眼。人は彼を「密室蒐集家」と呼ぶ。

本書に収められたのは、そんな彼が次々と難事件を解き明かす全5編。だがこの作品のキモは、「どうやって密室を作ったか」ではなく、「なぜ密室にしたのか」というWHYの部分にある。

犯人が密室であることに込めた理由とは? 美しいロジックの糸が、真相に向けて鮮やかに編み上がっていく。

様式美と革新が融合した、これぞ現代本格の正統進化系。

HOWよりWHY。密室ミステリの進化系にして、古典への愛が詰まった珠玉の短編集。

密室とは、トリックである前に動機である。 仕掛けより、「なぜそうしたか」に心を奪われる。

鍵のかかった教室から消え失せた射殺犯、警察監視下の家で発見された男女の死体、誰もいない部屋から落下する女。名探偵・密室蒐集家の鮮やかな論理が密室の扉を開く。

森沢明夫『虹の岬の喫茶店』

──人生に寄り添う一杯のコーヒーと、一曲の音楽

岬の先端に佇む小さな喫茶店。女主人・悦子さんは、悩みを抱える客に、言葉と音楽とコーヒーでそっと寄り添う。

登場するのは、心がくたびれた人々ばかり。だがこの物語は、「頑張れ」と背中を押すのではなく、「そのままでいい」と隣に座ってくれる。

章ごとに語られるエピソードは、どれも温かく、読み終えたあとには、不思議と世界の輪郭がやわらかくなっている。

音楽、香り、人の繋がり──五感と心に沁みる、癒しの連作短編集。

コーヒーの湯気と一緒に心がほどける、やさしさの物語。

悩んでいい、立ち止まっていい。人生はそれでも続いていく。

その店に引き寄せられるように集まる、心に傷を抱えた人々――彼らの人生は、その店との出逢いで、変化し始める。

深緑野分『オーブランの少女』

──その庭は、美しさと狂気の境界に咲いていた

老女が老女を殺す、というショッキングな幕開け。しかし本作の本質はそこではない。書かれているのは、被害者の妹が遺した日記──その再構成された物語だ。

舞台は、花々に囲まれたオーブランの庭。サナトリウムのような寄宿施設に集められた、病を抱える儚い少女たちの間で、何が起きたのか。

耽美でゴシックな空気に誘われるように読み進めるうち、物語は突然、恐ろしくも鮮やかな裏面をさらけ出す。

騙されたと思って読んでほしい。いや、きっと騙される。

幻想の花園が、論理の刃で切り裂かれる瞬間に震える。

悲劇だと思った? 残念、これはトリックです。

美しい庭園オーブランの管理人姉妹が相次いで死んだ。姉は謎の老婆に殺され、妹は首を吊ってその後を追った。妹の遺した日記に綴られていたのは、オーブランが秘める恐るべき過去だった―

乃南アサ『家族趣味』

──理想の家庭が趣味で何が悪い?

完璧な夫、健康な息子、順調なキャリア。そして複数の年下の愛人たち。表題作の主人公にとって、それは趣味であり、コレクションだった。家族も恋愛も、「充実した人生」という額縁の中に収めるためのピースでしかない。

だがその自己演出は、やがて音もなく崩れ始める。乃南アサが描くのは、華やかさの内側に潜む空虚と、日常の裏側に滲む狂気。何気ない現実の風景に、ひび割れの音が忍び寄る。

収録作すべてが、日常の薄皮一枚下を抉り出す。

幸福な人生という名のジオラマに、ゆっくりと火が灯る。

不倫より怖いのは、家族への執着だった。

夫と中学生の息子をもちながら家族も仕事も趣味と断言、若い男たちとの恋も奔放に楽しんできた主人公。そんな日常が突然、呆気なく壊れていく…。

曽根圭介『鼻』

──読後すぐ、最初のページに戻らずにはいられない

高い鼻を持つ者は「テング」、低い鼻の者は「ブタ」。奇妙な差別社会を舞台に、違法手術で救済を図る外科医「私」と、自己臭症に苦しむ刑事「俺」。まったく異なる二つの視点が交錯し、最後には一つの真実に収束していく。

本作の正体は、ミステリ×SFという異色の構造を持った、一撃必殺の二度読み小説である。すべては、人の無意識の思い込みを逆手に取るための仕掛け。

一度目は騙される快感を、二度目は謎が解ける喜びを。どちらも見事に用意されている。

SF設定は餌、語りのズレが罠。本物のトリックここにあり。

読んだ後に「読まされていた」と気づく物語だ。

人間たちは、テングとブタに二分されている。鼻を持つテングはブタに迫害され、殺され続けている。外科医の「私」は、テングたちを救うべく、違法とされるブタへの転換手術を決意する。

奥田英朗『イン・ザ・プール』

──精神科の常識を破壊する、困った名医登場!

水泳中毒、ケータイ依存、慢性勃起症状……。そんな奇病に悩む患者たちを救う(?)のが、ぶよぶよの白衣にビタミン注射を乱射する精神科医・伊良部一郎だ。

どこまでも自由奔放で、とことん無責任。でもなぜか、彼に振り回されるうちに、人々は悩みから解放されていく。

患者の「異常」を、もっと強烈な「異常」で吹き飛ばす伊良部。彼のやり口は医療じゃない。でもその破天荒さが、現代社会のストレス構造を鮮やかにあぶり出す。

笑いの裏に、ちょっとだけ自分を映す鏡がある、痛快精神科エンタメ。

最強の非常識が、ストレス社会をぶち壊す。

悩みは悩んでる自分ごと笑えば軽くなる。伊良部が教えてくれるのは、そんな魔法だ。

「いらっしゃーい」。伊良部総合病院地下にある神経科を訪ねた患者たちは、甲高い声に迎えられる。色白で太ったその精神科医の名は伊良部一郎。そしてそこで待ち受ける前代未聞の体験。

朱川湊人『花まんま』

──昭和の路地に忍び寄る、ぬるくて切ない異界の気配

昭和の大阪を舞台に、子供の目線で語られる「あの日見た不思議」を描いた短編集。

表題作『花まんま』では、ある日突然変わってしまった妹の背後に、恐ろしくも優しい真相が横たわる。妖精が見える子、死者を送る呪文、不気味な虫たち……。本書に収められた6つの物語はすべて、ノスタルジーとホラーのあわいにあるじんわり怖い体験だ。

暖かい下町の情景のなかに、異界がそっと息を潜めている。この違和感がたまらない。怖いのに懐かしい、懐かしいのにどこか怖い。そんな朱川ホラーの完成形だ。

怖さと切なさの配分が絶妙な、まさに六篇すべてが佳品の短編集。

ノスタルジーがホラーに化ける、その瞬間がたまらない。

昭和30~40年代の大阪の下町を舞台に、当時子どもだった主人公が体験した不思議な出来事を、ノスタルジックな空気感で情感豊かに描いた全6篇。

綾辻行人『フリークス』

──異形の館で起きた殺人と、解決編のない小説の謎

「私」が託されたのは、精神科病棟の患者が書いたという、恐ろしくもグロテスクな未解決推理小説。

改造された5人のフリークスが幽閉される館で、異形の創造主J・Mが殺される。容疑者は5人の中の誰か──だがこの物語には、解決編がない。

友人である探偵「彼」は、与えられた手記だけを頼りに、机上で推理を開始する。論理とホラーの境界を曖昧にした、本格安楽椅子ミステリの異端作。

グロテスクな異形が、極上のパズルのピースに変わる倒錯の快感。

ホラーと本格の融合という綾辻ワールドが、これ以上なく鮮やかに決まった短編集だ。

「J・Mを殺したのは誰か?」―巨大な才能と劣等感を抱えたマッドサイエンティストは、五人の子供に人体改造術を施し、“怪物”と呼んで責め苛む。

松村比呂美『女たちの殺意』

──キッチンから生まれる、ほんのり熱い殺意の話

夫の姉が、仕事を辞めてまた家に転がり込んできた。勝手に冷蔵庫を開ける。口うるさい。ズケズケ踏み込んでくる。……そんな日々が積もり積もって、主婦・時子の胸に芽生えるのは、ほんの少しの殺意。

『暖かい殺意』をはじめとする全5編は、ごく普通の女性たちが、日常生活のさざなみから、じわりと致命的な沸点に達する過程を描き出す。平凡な家庭にこそ潜む、リアルで湿っぽい毒。

共感が共犯感覚に変わる、その瞬間が怖い。

怒鳴りも飛び道具もない、本物のドメスティック・サスペンスだ。

「仕事辞めちゃったのよ」―夫の姉・久里子がまた転がり込んできた。主婦・時子は無神経でルーズな久里子の行動がいちいち目障りで仕方ない。大切な「我が家」を侵食していく義姉の存在。

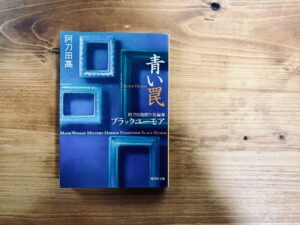

阿刀田高『ナポレオン狂』

──人の心の闇に忍び込む、戦慄の一行

フランス文学者の「私」が引き合わせた、二人のナポレオン狂。

一人は遺品を蒐集する老人、もう一人は自分がナポレオンの生まれ変わりだと信じる男。狂気が噛み合ったとき、物語は不穏に歯車をきしませはじめ、最後の一行で震撼させる。

阿刀田高は、恐怖を説明せず、想像に委ねることで冷たい戦慄を残す。本書は直木賞受賞作『ナポレオン狂』に加え、日常の違和感が恐怖に転じる傑作『来訪者』なども収録。

日常に潜む狂気を、ブラックユーモアと緻密な構成で描く、ショートショートの極北である。

その恐怖は、ページを閉じた後に忍び寄る。

最後の一文がすべてを変える、短編の名手の真骨頂。

自らナポレオンの生まれ変りと信じ切っている男、はたまたナポレオンの遺品を完璧にそろえたいコレクター。その両者を引き合わせた結果とは?ダール、スレッサーに匹敵する短篇小説の名手が、卓抜の切れ味を発揮した直木賞受賞の傑作集。

連城三紀彦『夜よ鼠たちのために』

──情念のドラマと論理の迷宮が交錯する、幻の名作短編集

白衣と針金を身にまとった異様な死体。犯人の動機は? なぜこんな姿で? そんな不穏な謎から始まる表題作を筆頭に、本書には見立ての裏に隠された情念と業が織りなす短編が9作収められている。

連城三紀彦の真骨頂は、ロジックと人間ドラマを一体化させた情念ミステリという独自領域にある。解かれる謎は、心の奥底に沈んだ痛みや愛と結びつき、感情に直接響いてくる。

「誰が犯人か」ではなく、「なぜそうするしかなかったのか」。技巧と感情が渾然一体となった、まさに読むたびに打たれるミステリ短編集。

技巧と情念が手を取り合って、胸に深く刻まれる。

論理が感情とぶつかり合う、連城三紀彦ならではの珠玉短編集。

脅迫電話に呼び出された医師とその娘婿が、白衣を着せられ、首に針金を巻きつけられた奇妙な姿で遺体となって発見された。なぜこんな姿で殺されたのか、犯人の目的は一体何なのか…?

ジョン・ディクスン・カー『妖魔の森の家』

──怪奇と論理が交錯する、密室の王の至高の短編

少女が密室から忽然と消え、一週間後に戻ってきた。記憶は空白のまま。そして20年後、再び同じ家で、再び彼女が姿を消す。

この表題作を収めた短編集は、怪奇趣味と論理パズルを極限まで融合させたカーの真骨頂だ。

ヘンリ・メリヴェール卿の軽妙な語りと、想像を遥かに超えるトリック。だがそれ以上に、不気味な雰囲気が捕らえて離さない。恐怖は常に、笑い声の向こうに潜んでいる。

密室も、幻想も、すべては論理の舞台装置。

神隠しの謎が導くのは、想像力という名の怪物だ。

エドガー・アラン ポー『モルグ街の殺人・黄金虫―ポー短編集』

──すべてはここから始まった。探偵小説の創世記

パリのモルグ街で起きた密室殺人と、海賊の財宝をめぐる暗号解読。どちらも今となってはありふれたテーマだが、これらを「最初にやった」のがポーだった。

デュパンという名の偏屈で天才的な男が、推理という概念すらなかった時代に演繹の美学で謎を解く。彼こそホームズの先祖であり、すべての探偵役のプロトタイプだ。

一方『黄金虫』は、宝探しに見せかけて実は「暗号解読」そのものが主役。英語の文字頻度や単語の並びをもとにして、知のゲームを仕掛けてくる。

すべてのミステリの源流がここにある。古典にして永遠のマニフェストだ。

ワトソンも密室もすべて、ポーの机から生まれた。

探偵と暗号の誕生日、それがこの一冊である。

パリで起きた残虐な母娘殺人事件を、人並みはずれた分析力で見事に解決したオーギュスト・デュパン。彼こそが後の数々の“名探偵”たちの祖である。

津原泰水『11 eleven』

──謎も論理も超えていく、妖しく美しい奇想短編集

ただならぬ11編が、ただならぬ静けさで並んでいる。SFでもホラーでもミステリでもあるが、どれでもない。

津原泰水『11 eleven』は、文学と幻想と人間の痛みが溶け合う、奇書である。戦時下の異形たちが「くだん」を求め舟を漕ぐ『五色の舟』は、残酷でありながらも限りなく優しい、SF史に残る金字塔。

誰かにとっての「あり得たかもしれない世界」は、読む人の心に確かな軌跡を残していく。謎を解くのではなく、夢の痕跡をたどる読書体験がここに。

読後、あなたの世界もほんのすこし傾いている。

収録作『五色の舟』は未来に語り継がれる異形の名編。

百年に一度生まれ、未来を予言するといわれる生き物「くだん」。鬼の面をした怪物が「異形の家族」に見せた世界の真実とは(「五色の舟」)―各メディアでジャンルを超えた絶賛を受け、各種ランキングを席巻した至極の作品集がついに文庫化!

津原泰水『蘆屋家の崩壊』

──怪異も豆腐も、たしなんでこそ味わい深い

もしも「豆腐」が好きなだけで、怪奇小説家の運転手に雇われたら……。そんな導入から始まるこの短編集は、現代日本に生きる我々を、ひょいと幻想の縁に連れていく。

語り手の猿渡と伯爵の凸凹コンビが出くわすのは、炙るように日常を侵食する怪異たち。だが本作の醍醐味は、恐怖の描写以上に、その「滋味ある日常」の妙にある。

絶品豆腐の描写に舌鼓を打ち、ふと気づけば幻想地獄。読後の余韻は、案外、湯豆腐のようにあたたかい。

幻想とグルメの境界線で、今日もどこかで怪異が煮えている。

怖いのに、腹が減る。そんな怪奇譚があってもいいじゃないか。

定職を持たない猿渡と小説家の伯爵は豆腐好きが縁で結びついたコンビ。伯爵の取材に運転手として同行する先々でなぜか遭遇する、身の毛もよだつ怪奇現象。

笹沢左保『セブン殺人事件』

──推理は勝負だ。武蔵と小次郎が火花を散らす七番勝負

叩き上げのベテラン宮本刑事部長と、クールな本庁エリート佐々木警部補──通称「武蔵と小次郎」の推理バトルが楽しめる短編集。

七つの事件、それぞれに二人の推理が激突し、最後に「どちらの推理が真実に届いていたか」が明かされる。この構造が最高にスリリングだ。

叩き上げのカンか、エリートの論理か。事件の解決と同時に、プライドを賭けた勝敗が決する。昭和の匂い漂う刑事ドラマの中に、探偵小説としての熱と駆け引きの妙が凝縮されている。

事件も推理も、人間関係もすべて対決で読ませる。

「どっちが当たるか」で読む楽しさ。推理合戦系短編集の先駆である。

新宿淀橋署の宮本刑事部長と、本庁から来た佐々木警部補。年齢も容姿も経歴も好対照の2人は、その名前から「宮本武蔵と佐々木小次郎」にたとえられるライバル同士。そんな異色の凸凹コンビが7つの難事件に挑む。

島田荘司『御手洗潔の挨拶』

──奇想と論理と、名探偵のはじまりの一歩

名探偵・御手洗潔が挑む短編集第1弾。『疾走する死者』では、絞殺死体が11階から消え、全力疾走でも不可能な距離で轢死体となって発見される。そんな物理的に不可能な状況に挑むのが、天才かつ変人の御手洗だ。

奇抜な事件を論理で鮮やかに解き明かすだけでなく、『数字錠』では彼の心の傷や人間味にも触れられる。「なぜ奇人を演じるのか」という哲学的テーマも含めた、パズルと人間性が融合した御手洗ワールドの原点。

奇想と論理の狭間に、探偵の魂が立ち現れる。

御手洗潔というキャラクターのいろんな顔が詰まった一冊。

嵐の夜、マンションの十一階から姿を消した男が、十三分後、走る電車に飛びこんで死ぬ。しかし全力疾走しても辿りつけない距離で、その首には絞殺の痕もついていた。

若竹七海『プレゼント』

──不運な女探偵、その名は葉村晶

この探偵、不幸すぎやしないか。若竹七海『プレゼント』は、のちに長編シリーズへと展開する働く女探偵・葉村晶のデビュー短編集。

どの話も、彼女が「知人に恵まれなさすぎる」ことに定評があり、登場人物はだいたい裏切る。なのに、妙にリアルで、腹の底にズシンとくる読後感がたまらない。

意識不明の状態から始まる構成も秀逸。探偵は事件を解決する前に、まず生き延びなきゃならないのだ。

彼女の不運は、どこか自分にも刺さってくる。

ハードボイルドじゃない、ただし境遇は地獄級である。

ルーム・クリーナー、電話相談、興信所。トラブルメイカーのフリーター・葉村晶と娘に借りたピンクの子供用自転車で現場に駆けつける小林警部補。二人が巻き込まれたハードボイルドで悲しい八つの事件とは。

平安寿子『こんなわたしで、ごめんなさい』

──「しょうがないじゃん」で世界に立ち向かう

欠点だらけのわたしたちが主役の、ユーモアとちょっとビターな短編集。

婚活が空回る女、美人なのに対人恐怖症の女、巨乳にうんざりしてる女……。それぞれの自意識が空回りして、世界とぎこちなくぶつかっていく。だけど、そこにはかすかな解放がある。

タイトルの「ごめんなさい」は、実はちっとも謝ってない。「そんな自分でも仕方ないじゃん」と開き直る強さだ。深刻ぶっているけど、どこか笑えて、どこか愛おしい。

女性の業と自意識の泥試合を、これだけ軽やかに描ける作家はなかなかいない。

笑いながら、少しだけ自分が軽くなる。

クチャクチャした女心を肯定してくれる物語だ。

人も羨むキャリアウーマンのはずが、仕事も家庭も雲行きが怪しくなって―表題作ほか、結婚願望がないのに求婚されたOL、男性不信の巨乳女、対人恐怖症の美女など、いろんな「わたし」が主人公。

山口雅也『キッド・ピストルズの冒涜』

──探偵が制度化された世界で、パンクが真実を撃ち抜く

「探偵は国家資格」「警察はその下部組織」という、ミステリオタクの夢が具現化されたようなパラレル英国。その世界で暴れ回るのが、労働者階級出身のパンク刑事キッド・ピストルズだ。

登場する事件は、五十年間外に出なかった老婆の毒殺、童謡見立ての殺人バンド、ウルトラC級の曲がった犯罪など、どれも常識を逆撫でする奇想ばかり。だが驚くべきは、その奇想がしっかりと論理で着地すること。

ロジックの暴走、ブラックなアイロニー、ジャンル愛と破壊衝動が同居する、異形の本格パスティーシュである。

奇想と論理が手を取り合って踊る、ぶっ飛び系本格の到達点。

収録作『曲がった犯罪』は傑作中の傑作。ミステリ好きならばぜひ一読を。

パンク族の陰鬱なミネルヴァ神とも言うべきキッド・ピストルズと悪戯好きのニンフ、ピンク・ベラドンナが関わった四つの事件記録をまとめた第一短編集。

乃南アサ『最後の花束』

──愛が狂気に変わる、その一線を描く短編集

乃南アサの女たちは怖い。だが、それ以上にリアルだ。本作に収められた11編は、恋や嫉妬、憎しみといった情念が日常を侵食し、狂気へと変わる瞬間を鮮やかに切り取っている。

愛人を追いかけ大阪に引っ越す女、親友の婚約者を狙う女、同僚の髪に嫉妬する女……どの話も、狂気は突発的に訪れない。少しずつ、静かに、心の奥底で膨らんでいく。その過程を、著者は決して寄り添うことなく、冷めた筆致で見つめる。

これぞ、真正のイヤミス。ページを閉じたあと、あなたの心にも何かが残る。

全方位から刺されるような、女の狂気のサンプル集。

オチより「そこに至る心理」が、この作品の凶器だ。

色恋をめぐる狂気は、その女たちを少しずつ蝕み、少しずつ壊していった……。ある女は大阪に引っ越してまで愛人を追いかけ、またある女は親友の婚約者を欲しがる。

加納朋子『ななつのこ』

──優しい謎解きが紡ぐ、文通ミステリの魔法

ある日ふと買った童話集に感動し、ファンレターを送ったら、作家から推理つきの返事が届いた──そんな文通から始まるのがこの物語。

19歳の短大生・駒子が日常で出会う小さな謎と、童話作家・佐伯綾乃の想像による解決編が交互に綴られる連作短編集である。事件も殺人もないが、どのエピソードにも確かなロジックと温かさが宿っている。

書簡形式という距離感が、どこか懐かしく、だからこそ、ちいさな謎のひとつひとつが沁みてくる。最後にタイトルの意味が回収される構成も美しい。

ミステリ好きの心をそっと撫でてくれる、優しい傑作。

謎解きとは、誰かを優しく理解しようとする行為なのだ。

表紙に惹かれて手にした『ななつのこ』にぞっこん惚れ込んだ駒子は、ファンレターを書こうと思い立つ。わが町のトピック「スイカジュース事件」をそこはかとなく綴ったところ、意外にも作家本人から返事が。

中山七里『ヒポクラテスの誓い』

──救うべきは生か、死者の声か

臨床医として生きる意味に迷う研修医・真琴が飛ばされたのは、死者と向き合う法医学教室だった。

偏屈な光崎教授は言う。「我々の仕事は、死者の尊厳を守ることだ」と。

彼は生きている者を救うのではなく、死者の尊厳を守るために解剖台に立つ。医学ミス、警察の見逃し、病院の忖度──そういったうやむやにされがちな闇を、死体は黙って告発してくる。

ミステリとしてのどんでん返しも秀逸で、それ以上に「医師の正義」とは何かを考えさせられる一冊。

法医学ミステリというジャンルの可能性を一気に押し広げた傑作。

どんでん返しの衝撃に加え、法医学の現場がリアルすぎて震える。

浦和医大・法医学教室に「試用期間」として入った研修医の栂野真琴。彼女を出迎えたのは偏屈者の法医学の権威、光崎藤次郎教授と死体好きの外国人准教授・キャシーだった。

連城三紀彦『顔のない肖像画』

──芸術と虚構が交差する、見ることのミステリ

幻の画家・荻生仙太郎の遺作をめぐって始まるオークション。未亡人に依頼された美大生が追い求めるのは、一枚の顔のない肖像画だった。だが、その絵にはただならぬ秘密が隠されていた。

本作は、人の持つ認識そのものを裏切る美のトリックを武器に、人間の執念と欺瞞を暴いていく。トリックの達人・連城三紀彦の手腕が冴え渡る、まさに文章で仕掛けられた肖像画ミステリ。

真実は常に目の前にあった。でもそれを見ていなかったのは、こちらだった。

読後、「絵を観る」と「物語を読む」がぴたりと重なる、視覚トリック的快感。

死後に注目された萩生仙太郎の絵画が、30年ぶりにオークションへ出品されることになった。そこには幻の傑作も出品されるらしい。萩生の絵に魅せられた美大生の旗野康彦は『顔のない肖像画』という絵を必ず競り落とすよう未亡人から依頼される。

三津田信三『ついてくるもの』

──読んだ後にこそ、ついてくる

実話怪談の体裁をとった恐怖譚集。著者自身の取材によって集められた、という設定が現実との境界を侵食してくる。

表題作では、廃屋から持ち帰られた雛人形をきっかけに、日常が少しずつ歪み始める。何かが取り憑く。だがそれは、外から来る怪異か、自分の内側の異変か。読み手は、謎の答えを与えられないまま、得体の知れぬ何かに包囲されていく。

この本の恐怖は、読んだ後も確かに「ついてくる」ので注意。

恐怖とは「解けない謎」そのものであることを、思い出させてくれる短編集。

解けない謎が、背後にそっと立つ。読むのは一瞬、背後にいるのはずっと。

実話怪談の姿をした七つの怪異譚が、あなたを戦慄の世界へ連れていく。薄気味の悪い男が語る夜毎の恐怖(「夢の家」)、廃屋から人形を持ち帰ってしまった私の身の上に次々と…(「ついてくるもの」)、同居人の部屋から聞こえる無気味な物音の正体は…(「ルームシェアの怪」)。

三津田信三『怪談のテープ起こし』

──再生ボタンを押した瞬間から、もう“それ”は始まっている

「自殺者の遺言テープを記事にする」

そんな不穏な企画をめぐる奇妙な出会いから始まる、連作怪談集。語り手は著者本人。届いた録音テープの内容を起こすうち、怪異はいつしか現実にまで侵入し始める。短編の合間に挟まれる編集者とのやりとりがまた怖い。

いま読んでいるこの本が、呪いの一部かもしれないという感覚。

つまり、もう逃げ場はない。

物語の外側に、自分自身が巻き込まれていく。まさに怪談の伝染。

読む怪談ではなく、再生される恐怖だ。

恐怖は全て、日常にひそむ。自殺する者は何を語るのか。怪女「黄雨女」とは一体―。

ジェフリー・ディーヴァー『クリスマス・プレゼント』

──最後の最後まで信じるな、それがディーヴァー式

「騙された」と思ったとき、さらにもう一段深く裏切られる。それがディーヴァーの短編だ。16編の物語は、どれも「そう来るか…!」と呻かされる結末ばかり。

人の先入観を逆手にとる構造は、もはやサディスティック。とくに表題作では、あのリンカーン・ライムが軽やかに舞台を駆け抜ける。どの話も短いながらも切れ味鋭く、ひと口ミステリの快感に満ちている。

クリスマスには毒の効いたプレゼントを。

油断した読者を狙い撃ちにする、全編どんでん返しのフルコース。

Twisted(ひねり)という原題通り、ミステリの常識を何重にもひねり切る快作。

スーパーモデルが選んだ究極のストーカー撃退法、オタク少年の逆襲譚、未亡人と詐欺師の騙しあい、釣り好きのエリートの秘密の釣果、有閑マダム相手の精神分析医の野望など、ディーヴァー度が凝縮されたミステリ16作品。

ジェフリー・ディーヴァー『ポーカー・レッスン』

──勝負のテーブルは、すでに仕掛けられている

ポーカーの読み合いのように、相手の裏をかく。ディーヴァーは今回、読者を対戦相手に見立て、「これはこうだろう」と思わせた瞬間、その裏を突く。

表題作『ポーカー・レッスン』は、その駆け引きの精髄を一局の勝負に凝縮した一編。全体を通して、犯人や構図がひっくり返る「プロットの反転」だけでなく、「思い込み」を操作する構造に磨きがかかっている。

前作よりも冷徹に、そして鮮やかに。

読み終えたあと、誰もがこうつぶやく──「まいった」と。

プロットよりも駆け引きに重心を置いた、知的勝負の短編集。

ディーヴァーに出し抜かれる快感を味わいたいなら、この本は絶好の教材である。

「犯人は犯罪の現場に必ず微細な証拠を残す」という原理を裏切る難事件を描く「ロカールの原理」他、多彩なドンデン返しであなたを驚愕させる16の物語。

泡坂妻夫『煙の殺意』

──マジシャンが仕掛けた、目くらましの罠

火災中継に釘付けの警部と、全裸遺体にうっとりする技官。そんな常識外れな二人の視点から始まる殺人事件が、まるで奇術のように読み手を幻惑する。

派手な事件と猟奇的な現場描写に気を取られていると、ふとした瞬間に自分自身が騙されていたことに気づく。

そこにあるのは、理解不能なほど異常で冷徹な「動機」。つまり、フーダニットでもハウダニットでもなく、完璧なホワイダニット。

奇術師・泡坂妻夫が仕掛けたこの短編集は、どの作品も読む人の目をまんまと逸らしてくる。派手さの裏で、地味に怖い。

読後に胸がザワつくのは、論理が怖いのか、人間が怖いのか。

トリックじゃなくて、動機でぞっとするタイプの短編集だ。

愛すべき傑作「紳士の園」や、殺人現場に赴いた風変わりな捜査官が織り成す推理の妙「煙の殺意」など八編を収録。興趣の尽きないストーリーと騙される快感が堪えられない名作品集。

泡坂妻夫『亜愛一郎の狼狽』

──狼狽すればするほど真相に近づく、倒錯の名探偵

完全無欠の美青年、亜愛一郎。しかしその行動はいつも不可解で、周囲からは挙動不審と見なされる。そんな彼が、なぜか事件の真相を鮮やかに解き明かしてしまう。

本作は、彼の奇妙な「狼狽」が鍵となって事件が次々と解決していく、ユーモアと論理の異色短編集。探偵そのものがミスディレクションになるという、泡坂ミステリの妙技が炸裂している。

狼狽の裏にひそむ観察力が、すべてを暴いてしまう。

推理の披露ではなく、「狼狽」で事件が解決する探偵なんて、前代未聞だ。

ユニークなキャラクターの探偵、亜愛一郎とともにその飄々とした姿を現わした著者の、会心の笑みが聞こえてきそうな、秀作揃いの作品集。

有栖川有栖『作家小説』

──書くことは時に滑稽で、時に恐ろしく、そして少し哀しい

有栖川有栖がミステリーをあえて書かないとき、何が生まれるのか。それがこの短編集『作家小説』。

登場するのはすべて作家たち。締め切りに追われて缶詰になる者、サイン会で不穏な客と対峙する者、なぜかM-1を目指すコンビまで。ユーモアとペーソス、そしてゾクリとさせる恐怖まで、短い物語の中で振り幅が実に広い。

自分の職業と、書くことの意味をメタ的に突き詰めた、有栖川版〈世にも奇妙な物語〉。笑っているのに、背中に冷たいものが這い寄る。

書けない恐怖、書いてしまう業。それでも笑うしかない短編集。

作家あるあるがブラックに捻れながら、妙に沁みてくる。

デビューして二年あまりたつが、いまひとつぱっとしないミステリ作家・益子紳二は、ある出版社の編集長に銀座で接待を受ける。そこで、大ベストセラー作家への野望に火をつけられた益子は、そのまま会社へ連れていかれた。その地下室で彼が見たのは…(「書く機械」)。

鳥飼否宇『死と砂時計』

──死刑囚だけの監獄で、謎だけが生き延びる

全員死刑囚。舞台は海に浮かぶ「終末監獄」。探偵も、犯人も、被害者も、そしてワトソン役すらも、すべて明日死ぬ運命を背負った者たち。そんな前提で連作ミステリーが始まると聞いたら、もう読むしかない。

死を目前にした囚人が、密室状態の独房で殺された? どんなトリックに意味がある?

正義や秩序が崩壊した世界で、論理だけが唯一の武器になる。老囚シュルツの砂時計のような推理が、まさかの答えを導いていく。

最後には、タイトルの意味が裏返る。これは、ミステリーのかたちをした哲学だ。

謎解きの意味を、極限状況で問う死のロジック。

探偵が死刑囚になるとき、謎解きは娯楽を超えてしまう。

『メフィスト賞』第三回受賞作。大笑いか激怒かっ!?決して読む者の妥協を許さぬ超絶アホバカ・ミステリの決定版、遂に登場!

伊坂幸太郎『アイネクライネナハトムジーク』

──恋と人生の伏線が、カチッと噛み合うとき

殺人も犯罪も起きない。そして愛おしい。そんな伊坂幸太郎の連作短編集がある。

舞台は仙台。アンケートをきっかけに出会う男女、電話だけでつながる不思議な友人関係、そして再会してしまった過去のいじめっ子。日常に埋もれがちな小さな奇跡を、伊坂流の軽快な語り口と構成力で丁寧に描き出す。

ひとつひとつの短編が完結していながら、読み進めるごとに「あの人とこの人がつながってたのか!」という伏線が発見されていく構造が、実に心地よい。

そして最後、全ての話が一つの円を描くように重なり合う。華やかではないけれど、確かな幸福がそこにある。

小さな偶然が重なって、気づけば奇跡になっている。

出会いの物語を構造的快感と優しさで包んだ、ラブストーリーの伏線回収ショー。

妻に出て行かれたサラリーマン、声しか知らない相手に恋する美容師、元いじめっ子と再会してしまったOL…。人生は、いつも楽しいことばかりじゃない。でも、運転免許センターで、リビングで、駐輪場で、奇跡は起こる。

今邑彩『よもつひらさか』

──日常にぽっかり空いた、恐怖への小さな入口

古事記に記された「黄泉比良坂」を実在の場所として描いた表題作から始まり、鏡に未来が映る『ささやく鏡』や、タクシー内の会話が変質していく『家に着くまで』など、12編の奇妙な物語が並ぶ本作。

どれも一見するとごく日常の風景から始まり、いつの間にか、取り返しのつかない不穏な領域へと連れていかれる。怖がらせ方がじっくり効くタイプではなく、「やばい」と背筋がひんやりする瞬間が唐突にやってくる。しかも、その恐怖にはちゃんとロジックがある。

小さな伏線がラストで見事に機能するあたり、ホラーファンだけでなくミステリ好きにも刺さる構成だ。

日常に口を開けた異界の穴を、うっかり覗き込んでしまう12通りの恐怖。

どの話も短くキレ味が鋭い。怖さも上手さも両立している、見事なミステリ×ホラー短編集。

一人でこの坂を歩いていると、死者に会うことがあるという不気味な言い伝えを描く表題作ほか、戦慄と恐怖の異世界を繊細に紡ぎ出す全12篇のホラー短編集。

今邑彩『時鐘館の殺人』

──読者の挑戦を超えてくる、三重構造のメタ・ミステリ

作中作に挑戦状、さらにその推理への異議申し立て。こんなミステリー、他に見たことがない。

『時鐘館の殺人』は、「小説内小説」×「作家vs読者」×「真の解決編」という三段構えの構造で、読者をどう騙すかに全力で挑んでくる作品だ。

表向きはオーソドックスな館ミステリ。でも、作者が自ら作中作の推理を展開した上で、「読者からの異議」によって再び覆される。しかもその「読者」こそが、物語の本当のキーマンになっていく仕掛けが見事。

私たちは読み手であり、挑戦者であり、最後には「作者を論破する者」にさえなってしまう。これがどれほどスリリングな読書体験か、想像してみてほしい。

作家の解決すら信用できないという、最高にやられた系の本格ミステリ。

解決編のさらに向こう側があるとしたら? その答えがこれだ。

作家、評論家をはじめミステリーマニアの集まる下宿屋・時鐘館。編集者の催促を前に「原稿は一枚も書けていない。勝手ながら『消失』する」との手紙を残し、締め切り直前の老推理作家が姿を消した。

海野十三『獏鸚』

──和製ホームズ、奇想と論理を両手に駆け抜ける

探偵・帆村荘六が登場する海野十三の短編集は、昭和初期に書かれたとは思えないほど軽快で、今読んでもテンポよく楽しめる。表題作『獏鸚』では、財産をめぐる謎と暗号、そして奇妙な密書「獏鸚」の言葉が登場する。

バクとオウム……なんだそれ? と思いつつ読み進めると、妙にしっくりくるのが海野ミステリの魔力。

科学をトリックに活かしながら、ロジックとユーモアとグロさを盛り込む構成は、戦前日本のミステリ作家たちの中でも際立っている。バカバカしいのに、なぜか癖になる。トンデモ感も込みで愛おしい。

戦前ミステリのぶっ飛び具合と探偵の軽妙さが、最高に噛み合っている。

トリックより奇想、論理より勢い。だが、それがいい。

科学知識を駆使した奇想天外なミステリを描き、日本SFの先駆者と称される海野十三。鬼才が生み出した名探偵・帆村荘六が活躍する推理譚から、精選した傑作を贈る。

連城三紀彦『小さな異邦人』

──誘拐事件のはずが、まさかの異邦人探しだった

ある日届いた脅迫電話。「子供の命は預かった」。だが家の中には、子供全員が揃っていた……? 表題作をはじめとする8編には、連城三紀彦が生涯かけて磨き続けた物語の魔術が詰まっている。

読み手はサスペンスの謎を追っているつもりで、気がつけば人間の哀しみと秘密に飲み込まれている。「謎解き」から「物語」へと物語の意味が反転する瞬間、それが連城マジックの真骨頂。最後にして究極の贈り物である。

ミステリを読んだはずなのに、なぜか胸が締めつけられている。そんな読後感を味わいたい人へ。

「誰が誘拐されたのか?」ではなく、「誰が家族じゃなかったのか?」という謎。

高校二年生から三歳児まで、八人の子供と母親からなる家族の元へかかってきた一本の脅迫電話。「子供の命は俺が預かっている。三千万円を用意しろ」。

若竹七海『暗い越流』

──不運な女探偵がたどる、家族という名の深い闇

葉村晶が登場する作品のなかでも、とりわけ心に刺さる短編集。表題作『暗い越流』では、死刑囚にファンレターを送り続けた謎の女の行方を追ううちに、探偵・葉村はふたつの家族の過去に潜む「越えてはならない川」の存在に気づく。

派手な銃撃戦も派手な推理ショーもない。あるのは、静かで鈍く、重い現実の爪痕だけだ。その他の短編も、飲んだくれの独白や、崩壊寸前の人間関係といった、ありふれているのに妙に恐ろしい話ばかり。

読後に残るのは癒しではなく、後味の悪さ。だが、それが心地いい。

ビターすぎるのに、どうしても癖になるシリーズ屈指の短編集。

日常の底に沈殿した暗い異物が、じわりと滲んでくるような怖さがある。

先の読めない展開と思いがけない結末―短編ミステリの精華を味わえる全五編を収録。

米澤穂信『満願』

──その願いが叶うとき、人は何を失うのか

殺人を犯した女は、控訴を取り下げた。もういいんです、と。表題作『満願』は、その言葉に潜む真の動機が、読み終えた瞬間、ぞっとする静けさで立ち上がる。

米澤穂信による全6編の短編集は、願いが成就する物語であると同時に、その代償が浮かび上がるイヤミスの金字塔だ。どの話にも共通するのは、日常の裏側に潜む人間の業と執念。

そしてその動機が、あまりに理解できてしまうがゆえに、読後にじりじりと残る痛みがある。

誰もが抱え得る満願の先にある闇が、あなたの心を射抜いてくる。

驚かされるのではなく、理解してしまうことが怖い。だからこそ、これは傑作なのだ。

鮮やかな幕切れに真の動機が浮上する表題作をはじめ、恋人との復縁を望む主人公が訪れる「死人宿」、美しき中学生姉妹による官能と戦慄の「柘榴」、ビジネスマンが最悪の状況に直面する息詰まる傑作「万灯」他、全六篇を収録。

田中啓文『シャーロック・ホームズたちの冒険』

──探偵たちよ、歴史を越えてボケてくれ

もしホームズがスマトラの大ネズミ事件を本当に解決していたら? もしヒトラーがシャーロキアン探偵だったら? そんな無茶ぶりを正面からぶちかますのが、田中啓文『シャーロック・ホームズたちの冒険』だ。

だが驚くのは、そのどれもがしっかり本格ミステリになっていること。奇想・駄洒落・ロジックという三種の神器を手に、作者・田中啓文は歴史とフィクションの境界線を爆笑で壊していく。

アホなようで論理派、バカバカしいようで唸らされる。これぞ、田中ワールドの真骨頂。

駄洒落と論理が等価交換される異常空間。真顔で笑い倒せ。

本格ミステリをここまでフザけ倒していいのか。……ありがとう田中先生。

異才が虚実を織り交ぜ纏めあげた、奇想天外な本格ミステリ短編集。

田中啓文『異形家の食卓』

──ゲテモノと駄洒落で構成された、ブラックユーモアのフルコース

「食べること」がこんなにもグロくて、こんなにも笑えるとは……。

田中啓文の悪食短編集は、ホラー・SF・ミステリの皮をかぶった変態料理本である。人肉ソテー、◯○入り味噌汁、食材名がすでにダジャレ、そんな料理がフルコースで襲いかかってくる。トラウマになりかけたその瞬間、オチが必ず駄洒落でズコーッと落ちるのが田中節。

汚物と悪趣味と笑いが絶妙に混ざり合い、「なんで笑ってるんだ、私……」と自己嫌悪を誘う快作である。

食欲も倫理観も吹き飛ばす、禁断のゲテモノ・グルメ喜劇。

キモい、でも笑える。笑ってしまった自分が一番怖い。

国際会議のため来日した、ゾエザル王国の外務大臣・ジュサツ。独裁国家に対する強い風当たりにもめげず、常に笑顔をたやさない彼を癒す、おぞましいストレス解消法。つぶれかけたフレンチ・レストランを救った、魅惑の食材の正体。

鮎川哲也『五つの時計』

──時間と空間に挑む、アリバイ崩しの芸術

全編を貫くのは、「それでも彼が犯人だ」と言い切る探偵の胆力と論理。列車の時刻、そば屋の注文、時計のズレ──日常に潜む些細な違和感を、名探偵が冷徹に拾い上げる。

どれも正統派のアリバイ崩しだが、手触りは驚くほど繊細で精密。乱歩が見出した若き鮎川哲也が、その才能を存分に発揮している。派手さはなくとも、思考の糸をたどる快感は格別。

古典本格の様式美が、今なお眩しく輝いている。

真のミステリは、ド派手な事件ではなく、小さな時計のズレから始まる。

探偵が戦うのは人間じゃない、物理法則そのものだ。

乱歩編輯の第一号に掲載された「五つの時計」を始め、三箇月連続作「白い密室」「早春に死す」「愛に朽ちなん」、花森安治氏が解答を寄せた名高い犯人当て小説「薔薇荘殺人事件」など、巨星乱歩が手ずからルーブリックを附した全短編十編を収録。

曽根圭介『熱帯夜』

──誰も救われない。だから、面白い。

表題作『熱帯夜』は、時間制限サスペンス、ひき逃げ事故、殺人鬼の逃走劇が並走する三重構造の物語。それぞれがどう交わるのかを考えるが、結末にあるのは純粋な破滅だ。

さらに、高齢者徴兵制のディストピア(『あげくの果て』)、ゾンビが蘇生者として社会復帰するブラックユーモア(『最後の言い訳』)など、容赦ない設定の連打。

曽根圭介は、叙述ミステリーの技法とジャンル混淆の仕掛けで、予測をことごとく裏切ってくる。

登場人物も物語構造も信用できない、けれど目が離せない。読後は不快と快感のあいだで揺さぶられる。

ミスリードの快感ではなく、地獄に向かう仕組みの恐ろしさを味わえる。

ここには救いはない。だが、あるのは圧倒的に面白い構造の悪意だ。

米澤穂信『可燃物』

──論理は、現場を超える

主人公は、群馬県警の警部・葛(かつら)。派手さも人望もないが、論理だけで事件を見抜く男だ。

殺人現場に凶器が見当たらない、死体がなぜか人目につく場所に捨てられている、動機のない放火が続く。そんな「わからなさ」を、彼は紙の上だけで解きほぐしていく。

足で稼ぐ刑事ではない。自分の周囲に資料を並べ、頭脳で論理の壁を超えていく、現代の安楽椅子探偵だ。徹底してリアルな捜査描写と、最後に一人だけが見抜く飛躍。そのコントラストが鮮烈な、新時代の警察ミステリ。

地味な警部が誰にも見えない真相を一人で掴む、その瞬間が最高に気持ちいい。

警察小説の顔をして、実は本格の魂を宿している。つまり、論理のミステリなのだ。

平山夢明『独白するユニバーサル横メルカトル』

──地図は語る。あまりにも正確に、あまりにも冷酷に

表題作の語り手は地図だ。狂気に満ちたタクシー運転手とその息子の所業を、感情も倫理も持たない視点から、淡々と記録する。そこにあるのは、血も涙もない描写。なのに、文章はやけに美しい。これが怖い。

どの短編にも、人間のどうしようもなさが詰まっていて、読後にしばらく呆然とする。だが不思議と、読み終えたことを後悔はしない。むしろ、読んでよかったとさえ思ってしまう。これは、恐怖を超えた文学だ。

唯一の救いは、どの登場人物もどこか切実なこと。だから怖い。だから忘れられない。

読む覚悟が必要。でも読んでしまったら、もう抜け出せない。

怖い。でも美しい。気づけば最後まで読んでしまう、地獄のような傑作だ。

法月綸太郎『法月綸太郎の冒険』

──ガチ本格とキャラミスの、どっちも盛り

探偵役の名前がそのまま著者名。これだけで「エラリー・クイーンの再来か?」と身構えるが、構えて正解。

なぜ、これから処刑される死刑囚を殺す必要があったのか? その意味に挑む、ホワイダニットの金字塔『死刑囚パズル』を筆頭に、論理でゴリ押す極北のロジックミステリ。

一方、他の短編では、図書館司書・沢田穂波との掛け合いが光る「図書館シリーズ」で、キャラクター×論理のハイブリッドが炸裂する。けれど、どちらも論理は本気だ。論理重視のクラシック本格から、キャラの掛け合いが光る現代的キャラミスまで。

1冊で新本格ミステリの進化と変遷を味わえる、文字どおり冒険のような短編集である。

『死刑囚パズル』は、法月綸太郎シリーズの中でも屈指の傑作。

なぜ死んだ女の肉を食べたのか?という謎に迫る『カニバリズム小論』も最高だ。

小林泰三『人獣細工』

──あなたは本当に人間ですか?

体内にブタの臓器を移植されて育った少女・夕霞。父を亡くし、彼との思い出を探そうと書斎を開いた彼女が見つけたのは、愛情の記録ではなく、冷酷な実験の数々だった。

小林泰三は、臓物がどうこうというレベルを超え、「私は誰なのか?」というテーマの根元まで感覚をえぐってくる。なのに、語り口はどこか優しく、うっすら童話めいている。その乖離が、余計に怖い。

ラスト一行が認識をぐにゃりと反転させる、極上のボディ&マインド・ホラー。

恐怖は、皮膚の下より、記憶の奥からやってくる。

存在そのものが狂うことの怖さを、美しい語りで包んだ逸品。

麻耶雄嵩『メルカトルかく語りき』

──探偵が正しいだけで、物語は幸福になるのか

メルカトル鮎。

美貌、頭脳、論理力、すべてを兼ね備えた「銘探偵」。だがこの男、倫理観はゼロ。感情は皆無。むしろ事件を「解決」することで、物語のほうを破壊してくる。

本書は、そんな最低最悪の名探偵メルカトルが登場する連作短編集。絶海の孤島で発生する連続殺人(『収束』)、20人の容疑者と密室というド直球設定(『答えのない絵本』)、たった二人しかいない別荘で起こる殺人(『密室荘』)──どの事件も、ミステリ好きなら歓喜しそうな舞台が揃っている。

だが、それらはすべて罠だ。この作品における「解決」とは、爽快感の対極にある。「論理的には正しいが、納得できない」どころか、「正しすぎて怖い」。

推理小説のお約束をことごとく論破し、踏みにじり、解体していく。それを可能にするのが、麻耶雄嵩の天才的な論理の暴力である。

特に『答えのない絵本』 は、アンチミステリの更に奥地 にある「禁じ手」 であり、ミステリ史に残る伝説的な短編。読むとぶっ飛ぶ。

ミステリのお約束を逆手にとった、超・問題作。ミステリ観が揺さぶられる。

倉知淳『日曜の夜は出たくない』

──変人探偵、論理で暴くありえなさ

猫丸先輩という男がいる。小柄で童顔、いつも黒い上着で、どこにでも現れて、どこにも属さない。そして、ありえないような謎を、なぜか鮮やかに解いてしまう。

そんな伝説の変人が活躍する本作は、倉知淳のデビュー作にして、現代本格ミステリの金字塔である。

たとえば『空中散歩者の最期』。20メートルの高さから男が落下死したが、そこに飛び降りる建物も足場もない。いったいなぜ? 不思議で軽妙な語り口の奥に、驚くほど硬質な論理が潜んでいる。

とにかく一話一話が濃厚で、謎とロジックを味わいたい人には堪らない。

本格とユーモアを両立させた、猫丸先輩シリーズの原点。

一度読んだら病みつきになる探偵、それが猫丸先輩だ。

コナン・ドイル『シャーロック・ホームズの冒険』

──ミステリという設計図が、ここから始まった

「ベーカー街221B」

この住所を聞いて血が騒ぐ者は、すでに仲間である。本書は、シャーロック・ホームズという名を世界に知らしめた最初の短編集であり、すべての探偵小説ファンの原点といっていい。

ホームズとワトスンが、不可解な事件と奇妙な依頼人に挑む構成は、いまなお色褪せない。中でも『赤毛組合』『ボヘミアの醜聞』といった名作群は、推理と人間味のバランスが絶妙で、何度読んでも面白い。

天才ホームズが敗北することで、彼がただの思考マシンではなく、感情を持つ人間であると気づかされるのも、本書の魅力である。

短編であるがゆえに、推理の美学と構造がよりくっきりと際立つ傑作集。

すべての本格ミステリの基本形は、ここから始まった。

宇佐美まこと『るんびにの子供』

──わからない事が、こんなにも怖いなんて

池の中から、もう一人の子供が上がってくる。しかも、その後も普通に園の中で遊んでいる。誰もが見ていないふりをするが、確かにそこに「いる」。

本作が描くのは、説明のつかない異物が、日常にひっそりと入り込んでくる恐怖だ。『手袋』に登場する謎の片手袋もそう。毎日少しずつ距離を詰めてくるそれが、なぜ、どこから、何のために……などは一切わからない。でも、怖い。

この、何も起きていないようで確実に壊れていく日常が、たまらない。

わからないから、怖い。わかってしまったら、もっと怖い。

安全地帯が恐怖に侵食されるJホラー的怪談の秀作だ。

小池真理子『異形のものたち』

──喪失のそばに寄り添う、もうひとつの気配

ホラーというより、これは切ない怪談だ。『面』では、亡き母の記憶が、般若の面をつけた女となって現れ、『日影歯科医院』では、古びた診療所に吸い寄せられた女性が、心の奥に潜む願望と向き合うことになる。

登場する異形は、脅かすでも殺すでもなく、誰かの痛みや孤独にそっと寄り添ってくる。その怖さは、思い出や後悔に手を引かれるようにやってくる。

怖い、でも少しだけあたたかい。そんな読後感が残る、大人のための幻想怪奇集。

悲しみの隣には、いつだって何かが座っている。

ホラーと恋愛小説の境界を溶かした、静謐で切ない怪談の逸品。

岩井志麻子『ぼっけえ、きょうてえ』

──恐怖とは、人間が人間でなくなる瞬間のことだ

岡山の遊郭。ひとりの女郎が、ある客に語る身の上話は、貧困と迷信にまみれた明治の裏側で、人間の尊厳がゆっくり削られていく過程そのものである。「間引き」産婆の娘として生まれ、赤子の命を絶つ手伝いをして育った女郎。

彼女の告白は、ただの怪談ではなく、現実の歴史が生んだ地獄そのものだ。岡山弁で語られるその声は、呪いのように絡みつく。Jホラー文学の原点にして、純文学としての深みをもつ傑作短編集。

幽霊も妖怪も出てこない。しかし、これほど恐ろしい怪談があるだろうか。

Jホラー文学の金字塔。岡山弁が、恐怖に触れる距離をゼロにする。

文学の顔をした呪いのような怪談集だ。逃げ道は、ない。

伊坂幸太郎『逆ソクラテス』

──思い込みへの逆襲。

大人の理不尽に、子供たちが真正面から挑む。その構図だけでもう胸が熱いが、伊坂幸太郎はそこに逆ソクラテスという哲学的アイロニーを滑り込ませてくる。

無知を自覚できない大人たちに、無垢な観察眼と論理で立ち向かう子供たち。軽やかな会話劇と、意表を突くロジックの応酬は、まさに「思い込みミステリ」の名にふさわしい。偏見という名の呪いを、思考の力で乗り越える物語だ。

見える世界を疑うことの大切さを、まっすぐ伝えてくる伊坂ワールド全開の一本。

伊坂流、青春小説。偏見をひっくり返す気持ちよさが詰まっている。

「僕はそうは思わない」から始まる、哲学的エンタメ。子供こそが、世界の見え方を反転させる哲学者なのだ。

江戸川乱歩『江戸川乱歩傑作選 (新潮文庫) 』

──恐怖と論理、その始まりの一冊

日本の探偵小説は、どこから始まったのだろう?

その答えがこの一冊。

『D坂の殺人事件』では、のちの名探偵・明智小五郎がデビューし、純粋な論理で密室を撃破する。そして『人間椅子』では、読んでるこちらの精神が侵食されていくような、倒錯と執着の恐怖が待っている。

論理と狂気、秩序と倒錯。まるで正反対のベクトルを、乱歩はどちらも振り切ってみせた。この短編集には、日本ミステリとホラーのすべての起源が詰まっている。

日本の怪しくも美しいミステリはここから始まった。

明智小五郎と『人間椅子』が同じ本に収まってる事実、それがすでに事件である。

『サキ短編集』

──悪意の正体は、少女の笑顔に潜んでいる

サキの短編集には、悪意、皮肉、計算、ユーモアがぎゅっと詰まっている。とくに有名な『開いた窓』は、これぞ〈奇妙な味〉の見本市。

都会暮らしで神経をすり減らした男が田舎に静養に訪れ、無垢そうな少女に語られた「悲劇」にまんまと踊らされる。仕掛けは単純なのに、なぜかぞっとするのは、相手が悪魔でも霊でもなく、ただの人間。それも無邪気そうな少女だからこそ。

サキの筆致はいつだってドライ。笑いながら人を奈落に突き落とすタイプだ。貴族的で残酷な遊び、計算し尽くされた悪意、それでいてどこか上品な語り口。

この短編集には、そんな物語がざくざく詰まっている。

上流階級の余裕と皮肉が交差する、ブラックユーモアの極北。

愛らしい顔で仕掛ける罠こそ、一番タチが悪い。

ロアルド・ダール『あなたに似た人』

──甘くて苦い奇妙な味のフルコース

殺人もある。不倫もある。復讐も、裏切りもある。でもどれも、ちょっと味つけが違う。

ロアルド・ダールの短編集『あなたに似た人』は、日常のすぐ隣にある悪意を、ユーモアとともに描ききる極上の〈奇妙な味〉コレクションだ。

表題作では、賭けにのめり込む男たちの心理がゾクリとくる結末へと導かれ、他にも「一夜限りの出会い」「完璧すぎる犯行」「愛ゆえの罪」といったテーマで、人生の裏側が見えてくる。

一貫しているのは、人間の醜さや狡さをさらりと差し出してくる語り口。爆発的な怒りも、残酷な選択も、どこか淡々としているからこそ、ぞわりとくる。

しかも、どの話もオチが切れ味抜群。ラスト一行で胃の奥にイヤな笑みがこみあげてくるのだ。

悪意は唐突に、でも理にかなってやってくる。

どの話も「自分はこうならない」と言い切れないのが一番こわい。

シャーリイ・ジャクスン『くじ』

──その村の伝統は、なぜ疑われないまま続くのか

シャーリイ・ジャクスンの短編集『くじ』は、日常に潜む集団の狂気を冷ややかに描き出す傑作ぞろい。

その中でも表題作『くじ』は、何気ない村の風景から始まり、淡々と進行する「年中行事」が、読んでいるうちに恐ろしい方向へと傾いていく。

この物語が怖いのは、誰も恐れていないことだ。何十年も続いてきた儀式に、誰も疑問を挟まない。それがどんなに理不尽でも、非人間的でも、「やるものはやる」という空気のもとで、抵抗は排除されていく。

その何でもなさの積み重ねが、最終的にひどくざらついた不快感を残す。

合理の仮面をかぶった伝統ほど、残酷なものはない。

超自然の怪異なんかより、よっぽど恐ろしいのは、ふつうの顔をした群衆の無表情だ。

『街角の書店 (18の奇妙な物語)』

──そこに並んでいるのは、まだ書いていない物語かもしれない

〈奇妙な味〉という言葉を聞いてピンとくる人には、たまらないアンソロジーがこれ。『街角の書店』は、ジャンルの枠をちょっとだけ外れた、変な話、妙な話、不気味で笑える話の宝庫である。

テリー・カー、ジョン・スタインベック、ロジャー・ゼラズニイなど、バラエティ豊かな作家たちによる18篇は、すべて「現実のはずが、どこかおかしい」系の短編ばかり。

とりわけ表題作では、自分がまだ構想中の小説が、既に本として売られているという書店に出くわす。このメタフィクションっぷりが最高なのだ。

論理じゃ測れない物語の楽しさを、ぎゅっと詰め込んだ不思議な箱。

全体に共通するのは、説明しきれない違和感の残し方のうまさだ。

おわりに

またどんどん追加していく予定なので、よろしくお願いいたします。