太陽が傾き始めた頃、遠藤進は外回りの営業から会社へ戻った。

疲れた体中に汗が染み、今日も体中が悲鳴をあげている気がしていた。

暑い夏を通り過ぎ、日が沈むのが早くなってきたとはいえ、まだ最高気温は30度をこえるときがある。

ただ今日は気温が下がってきているのか、少し肌寒さを感じてしまうのだった。

進が会社を後にしたのは日が暮れてからだった。

営業で手に入れた契約書を処理し、作業を完了するには時間が必要だ。

毎日同じような生活をしているだけで、心の隙間が大きくなるような感覚に陥っていた。

暑さが通り過ぎると同時に、進の体力はどんどん低下している気がする。

会社を出て誰もいないワンルームマンションに辿り着く前に、街を歩くのが進の趣味だ。

営業に出ているときとは異なり、景色が心を落ち着かせてくれる気がしていたのである。

その日、新たな細道を見つけた進は、少しだけ路地を外れて歩いていた。

その道は何度か通ったことがある気がしていたが、思い出すには遠すぎる過去の記憶のようだ。

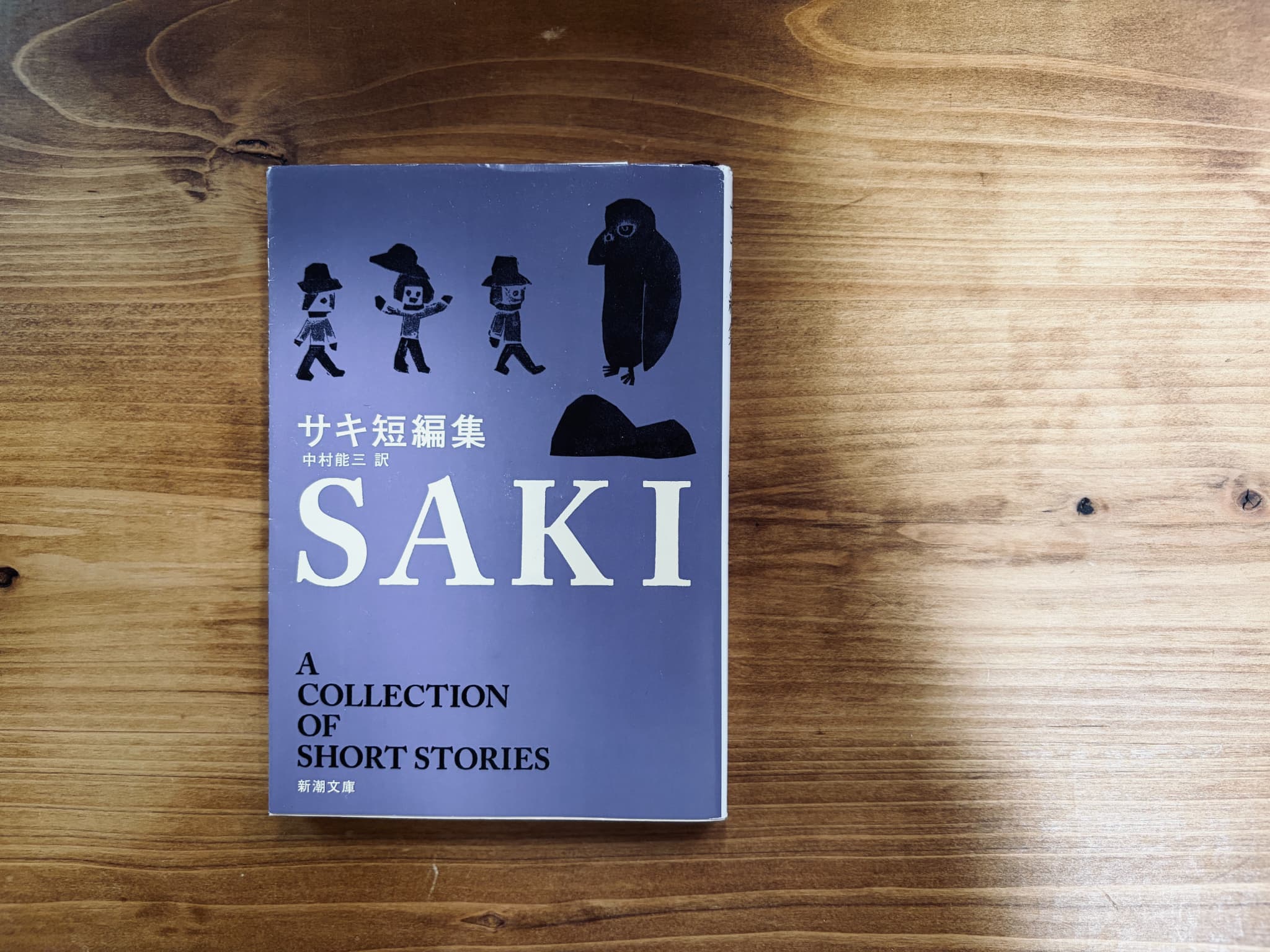

暗い夜道に輝く一軒のバーを見つけ、吸い込まれるように入った。

「いらっしゃい」

長髪の男性が出迎え、彼がマスターだろうと決めつけるのに時間は必要なかった。

「マスター、少し疲れてね。一杯おすすめを頼むよ」

「これはどうですかね」

注文をしてすぐ、カウンターの上にドリンクが置かれた。

マスターが差し出してきたグラスには、海の色に似た淡いブルーに輝くものが入っていて、薄暗い照明が輝くグラスの水滴を照らした。

「これは何だい?」

「おすすめですよ」

グラスを拭きながらマスターの声は穏やかだった。

毎日同じ仕事をする人は、肩の力が抜けてくる。

誰もがそうやって日々をやり過ごし、一杯の酒に癒しを求める。

進もまた、その一杯を喉に通し、体の奥にある汚れが洗われた面持ちだった。

その日以来、進は毎日バーに通うようになった。

違う景色を眺める習慣も辞めず、遠回りして街をぶらりと一周する。

最後にバーに立ち寄って、マスターにおすすめを注文して飲んで帰る。

たった一杯の酒が、明日を通り過ぎる力を与えてくれる気がしていた。

次の日に会社に出向き、笑顔で挨拶をする。

3ヶ月も同じような生活をしていたとき、会社の女性社員が進に言った。

「最近、調子良さそうですね」

そうでもないよと答える進の表情は明るく、女性社員の頬が赤らむほど清潔感に溢れていた。

以前は疲れが抜けず、挨拶すらまともにできなかったのに、朝が来るのが待ち遠しい。

いや、一日を終えて頑張った自分をねぎらう一杯が待ち遠しい。

疲れを感じないというのは、少しの変化で成り立つものなのだ。

その日も一日が終わり、進はバーに立ち寄った。

いつもと同じ長髪の男性がいると思っていたのだが、どうやら様子が変だ。

入り口のドアには鍵はかかっておらず、照明もついている。

しかし、何度呼んでもマスターは顔を出さなかった。

「マスター、おすすめ頼むよー」

少し大きな声を出してみたが、やはりマスターは出てこなかった。

休みかと思い、席を立とうとしたが、カウンターの端に置かれた一杯の海色のドリンクが入ったグラスが目に入った。

「マスター、一杯もらうよ」

静かに声を発し、目の前の一杯を喉に運ぶ。

飲み干したグラスをカウンターに置いたとき、バーカウンターの内側にある冷蔵庫が気になった。

マスターはいつも教えてくれなかったが、このドリンクの正体が気になっていたのは事実。

「マスター」

やはり呼んでも返事はなく、薄暗い照明に照らされながらジャズの心地よい音楽だけが響いていた。

悪いと思いながら、冷蔵庫の中が気になりバーカウンターの中に入った。

周囲を見渡しながら、誰もいないことを確認し冷蔵庫を開けた。

冷蔵庫の中には数個のグラスが置かれていて、冷蔵庫上部から少しずつ液体がたれている。

進は唐突に理解した。グラスに注がれている液体は、あの海色のドリンクだと。

いっぱいになった1つのグラスを手に取り、喉に通した。

やはりあのドリンクと同じ味がして、間違いないと思ったとき、バーの扉が開いた。

「マスター、今日は疲れてね。一杯おすすめを頼むよ」

「これはどうですかね」

進は冷蔵庫の中にあったグラスを一つ取り出し、カウンターに差し出した。

「これはなんだい?」

「おすすめですよ」

グラスの中に注がれたそれが、いったい何なのかなど見当もつかない。

しかし、進の毎日を潤してきた液体であるのは間違いなく、揺るぎないおすすめであったのは事実だ。

客は静かに飲み干して、また日常に戻っていった。

客が置いて帰ったグラスを手に取り、洗い場にもっていった。

水道から水を出し、まるでいつもの行動であるかのように洗い物をした。

水道の水は青く、海色をしていた。洗い場の奥には扉があって、誰かがいる気配があった。

進は蛇口から出てくる海色の液体をコップに入れ、口に運んだ。

いつもの味がする。そう、いつもと同じ塩味が、体の奥に染み渡る。

毎日を過ごした汗水と同じそれを再び体に宿し、進はバーのカウンターで誰かを待っている。

(了)