犯罪に美学や切実な事情があるなどというのは、小説や映画の世界の話に過ぎない。

いや、それは過言かもしれないが、現実に起こる犯罪の九分九厘はどうしようもない所以によって引き起こされたものだ。

この場合の犯罪というのは、不注意やそれと知らずに犯してしまったものではなく、意図的にそれが犯罪であるとわかったうえで実行するものである。

殺人から万引きまで種類は様々であるが、ともかく、それが犯罪と定義されている。

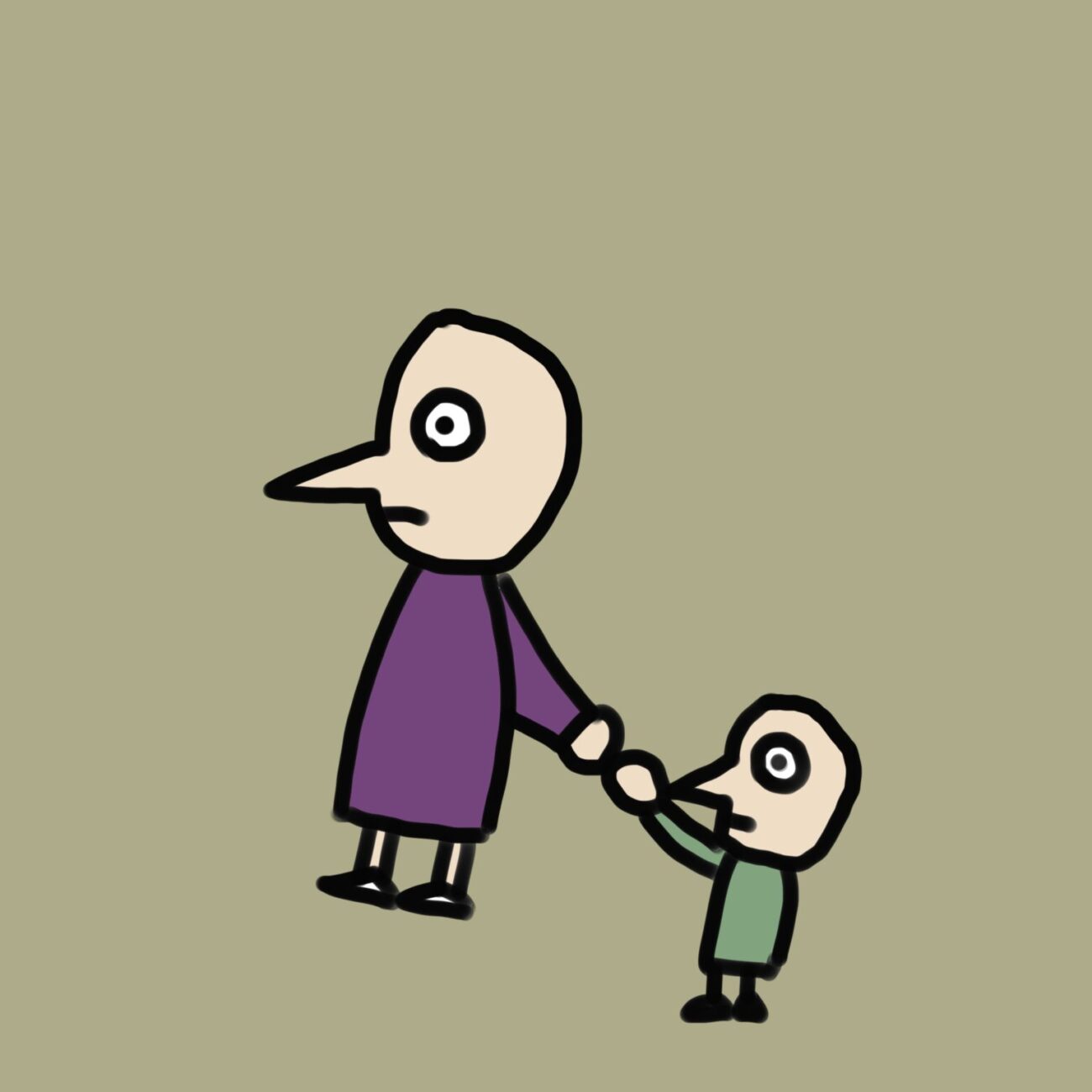

Aがこれから手を染めようとしているそれも、犯罪の一部である。

それもただ遊ぶ金欲しさに計画した、誘拐だった。

元来無法者として知られていたAであるが、いわゆる些細な犯罪に手を染めるばかりで小者であることも同様に周知されていた。

刑務所を出たり入ったり、犯罪組織に属するほどの度胸はなく、かといって市井の者として生きるほどの善良さにも欠けていた。

そんな日々の中、彼は酒や女に使うまとまった金を欲するようになっていた。相応の金では相応の価値のある物しか手に入らない。

故に、ぜいたくを求めて誘拐という犯罪に手を染める行動様式は、彼の中では筋の通ったものとして確立されたのだった。

誘拐を選んだ理由も深くはない。殺人には抵抗感があり、強盗には準備が必要と思い込んだからである。

ゆえに、誘拐の対象となるのも近場で富豪と評判の家の子供であって、全てが短絡的かつ杜撰な計画であったのだった。

ともかく、そうして始まった誘拐計画であったが、登下校を狙うという当初の目論見は同級生の存在によって破綻してしまった。

これだけの数がいれば間違いなく目撃されてしまうし、全員を誘拐することはできなかった。

そもそも事前に調査すべきそういったことすらも省略しているあたり、Aの能力の上限がうかがえる。

だが、そこで諦めるのではなく誘拐に固執するのが彼が彼たる所以であった。

誘拐のために、深夜その富豪の家へ潜入を試みたのだ。

警備が厳重ではないかや、窃盗へ切り替えたほうが良いのではという迷いは、計画した誘拐への盲信が掻き消してしまっていた。

そして深夜、彼は富豪の家へと侵入を果たした。

だが、子供がいる部屋まではひどく到達に時間を要した。

何しろ下見もせずに入り込んだのだから無理もない、途中、迷った果てに台所にたどり着いて小腹が空いたと中のものを少々失敬したほどである。

紆余曲折を経て、ついにAは子供部屋へとたどり着いた。

ところが、そこで予期せぬ事態が起こった。

子供の姿がベッドになかったのである。

計画の頓挫に動揺し、不在を罵りしばし座り込んでからAはようやく我に返った。

そうなら両親を狙えばいい。相変わらず計画に固執して柔軟性に欠ける判断を下して寝室を探し出したのだが、そこで違和感に気づいた。

人の気配が全くないのだ。

侵入時は発覚の心配がなくついている等と能天気に考えていたが、そもそも全く人気がなければ誘拐という目的は達せられない。

現に、両親の寝室、そして他の部屋もくまなく回ってみても誰の姿も発見できなかったのだ。

もしや旅行や外出をしているのではないか、事前に調べもしていなかったAはそんな考えをまたも浮かべたが、さらなる違和感の正体に気づいた。

窓に格子が降りているのだ。

さすがにこれは侵入時にはなかったと彼にも判別できた、外からの侵入者を拒むものではなく、中から外へ出さないがためのものに見えて、Aは初めて背筋に寒いものを感じ始めた。

だが、そこに至っても彼の愚かさは逃走を選ばせなかった。

誘拐をしにきたのだから引き下がれない、必ず金を得て見せる。

プライドともいえないくだらない意地が、彼を突き動かしていた。

誘拐を成し遂げるという一点にこだわり、彼は家の中をさまよい続けた。

それまで通れた部屋に鍵がかかっていたり、誘導するかのように通路が延びていることにも気づかずに、Aはとうとう地下へと足を踏み入れた。

電気もつかず、手探りのまま動き続けた果てに、彼はどこかの部屋へとたどりついた。

闇の中で何も見えず、戻ろうにもその先はなかった。

ついに疲労しきった彼は、いずれは家主も戻って来るだろうという希望的観測のもとその場で眠りについた。

「どう?」

「う~ん、あんまり期待はできないんじゃないか?」

同時刻、別室にてAが誘拐を目論んでいた子供とその両親の姿があった。

モニターにはAと、他に数名の姿が映っている。

Aは眠りに落ちているから動きはないが、他数名に関してはひげが伸び放題、うつろな顔で喚き散らしている者もいた。

「防音設備を増強してよかったわね」

「今度のはいつまでもつかな?」

「さてな、まあ、気楽に見守ろう」

「それにしても、最近は世知辛いわね。誘拐したって知らせても、友達も家族も助けにも来ないんだから」

「それもまあ仕方ない、誘拐しようなんてやってくる奴らだしな。周囲に恵まれてたら、やらないだろ」

「でもさ、パパ。そろそろ別の遊びもしてみたくない?」

「う~ん、パパはそう思わないけどな」

つまるところ、彼らは誘拐犯の誘拐を趣味としているのだった。

最初は単なる防犯設備の延長であったそれから、元からの性格か、それとも徐々に変質したのか、誘拐犯の情報を察知しては監禁し、観察することに喜びを覚えるようになった。

当初は、害をなすものを返り討ちにすることが目的であったが、近年では彼らが監禁され、救いのない絶望の中破壊されていくのを眺めるのが主目的となっている。

無論、それが外に漏れたりは一切しない。『処理』に至るまで完璧で、警察への『手付』も欠かさない。

Aには恐らく思いもよらないだろう。

例え真実を告げられても、納得できずに得意の楽観主義で塗りつぶそうとするに違いない。

だが、事実として彼には誘拐されたと知らされても助けに動く家族も仲間もいなかった。

眠りから覚めるまで、彼は誘拐を成功させた甘い夢に浸り続けるのであった。

(了)