「懐かしいだけじゃ、ここまでは書けない」

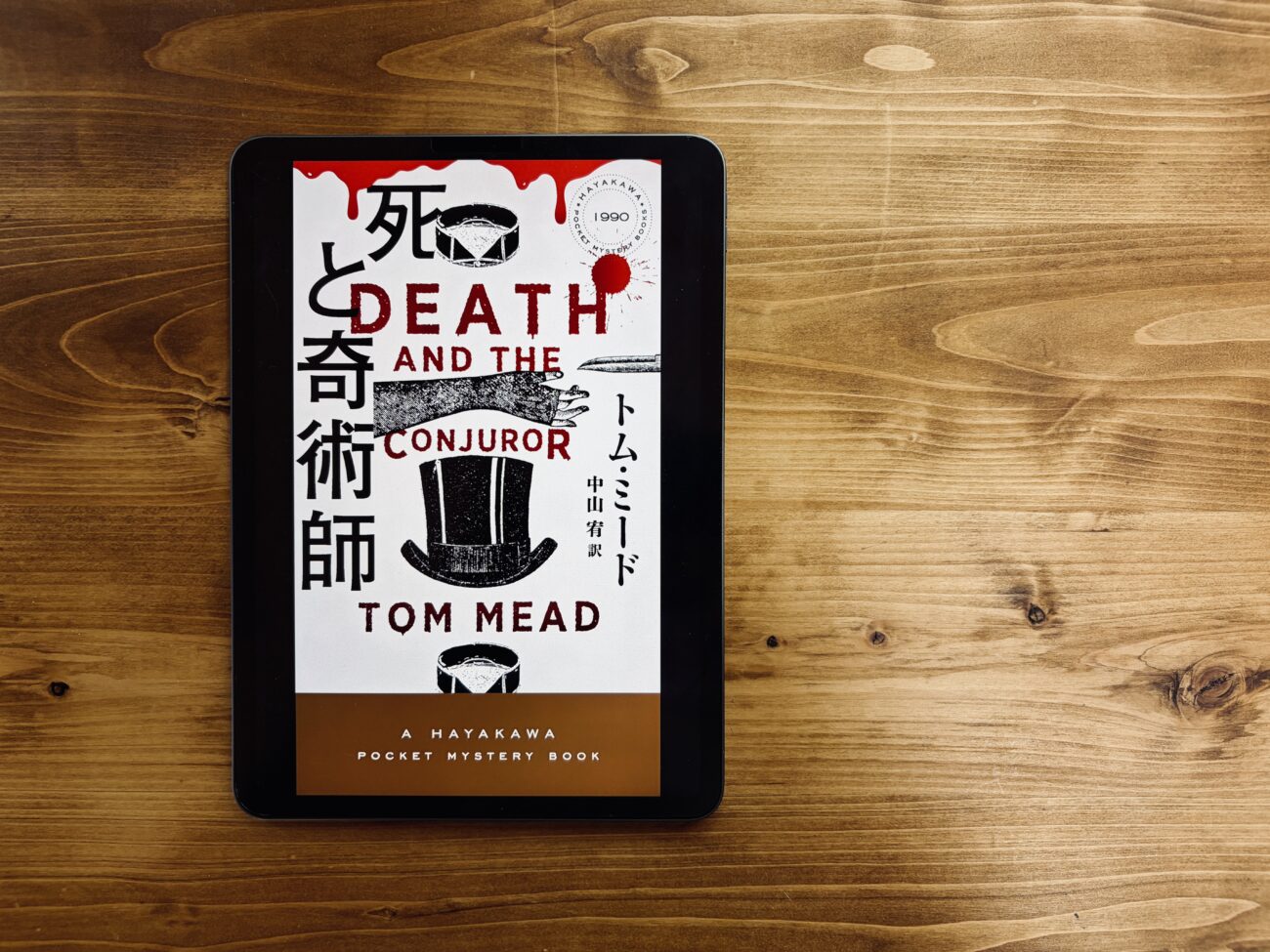

これが、トム・ミードの『死と奇術師』『空に浮かぶ密室』を読んだ私の最初の感想だった。

世の中には「黄金期ミステリ風」や「オマージュ系」と称される作品が山ほどある。だが、その多くは雰囲気に寄りかかっているにすぎない。

しかしトム・ミードは違う。彼の小説は、古典の記憶をまといながら、明らかに現代の論理思考で組み立てられている。つまり、これはノスタルジーに見せかけた挑戦状だ。

舞台は1930年代のロンドン。霧と煉瓦と演劇が支配する街で、元奇術師のジョセフ・スペクターが不可能犯罪に挑む。

死体が残された密室、消えた凶器、誰にも撃てない観覧車での殺人──まるでジョン・ディクスン・カーの新刊が届いたかのような気分になるが、それでいて仕掛けの鮮度は新しい。論理の精密さと仕掛けの創造性が両立している稀有な作家である。

そして何より驚いたのは、両作に共通する「フェアプレイ精神」の徹底ぶりだ。現代ミステリでこれほど誠実に〈読者への挑戦〉を繰り出してくる作家が他にいるだろうか。

解決編を袋とじにしてまで「自分で考えてから読みなさい」と言ってくる出版側の熱量も含めて、本格ミステリの美学がぎっしり詰まったシリーズだ。その精神性の高さと技術的完成度の高さが、心を強く揺さぶる。

『死と奇術師』- 三重の密室と「視線の魔術」

シリーズ第一作『死と奇術師』では、なんと三つの不可能状況が登場する。

書斎の密室殺人、稼働中のエレベーターでの殺人、そして消えた絵画。これらがすべて、有機的に絡み合ってひとつの解決に向かって収束していく構造は見事としか言いようがない。

探偵スペクターの視点は、まるで観客の意識を操る奇術師のようだ。彼は「人は何を見たか」よりも「何を見せられたか」を重視する。

トリックの本質は物理的制約ではなく、認知と誤認のコントロールなのだと、改めて思い知らされた。視線の誘導こそが最大のトリックであり、彼の論理の切れ味は観察の精度に裏打ちされている。

また、登場人物たちの背景が「演劇」と結びついている点も秀逸だ。舞台女優、劇作家、心理分析医──彼らの「演技」や「演出」が、謎解きと錯視のモチーフと巧みに重なり合う。つまりこれは、「演劇」と「奇術」と「本格推理」の三位一体構造なのだ。トリックの構成と人間関係のドラマが重なり合い、物語に深みと奥行きを与えている。

そして特筆すべきは、邦訳版の〈袋とじ〉である。これぞ体験型ミステリだ。袋を破く前に真相を考えるという行為が、読む人を受動的な観察者ではなく「挑戦を受ける者」に変えてしまう。

その読書体験の物理的強度も含め、この作品は日本のミステリ読者に深く刺さるだけの理由を備えている。そんなあらゆる面において、読者参加型のミステリとして最高の一冊だった。

『空に浮かぶ密室』- 観覧車と法廷、動的トリックの進化

続く第二作『空に浮かぶ密室』では、トム・ミードは構造をさらに複雑化させてくる。

メインの事件は、観覧車の中で起きる射殺事件。逃げ場なし、他に乗客なし、狙撃不可能──にもかかわらず死体が出る。

この空間的ジレンマが本作の核だ。重力と構造の制限によって閉ざされた空間で、なおかつ目撃者が存在するという不可思議。この逃げ場のなさが物理トリックとして機能している。

そして視点人物が、今度は弁護士になる。若き弁護人エドムンドが、依頼人である被告の無実を証明しようと奔走するリーガル・サスペンス的展開は、単なる謎解き以上の緊張感だった。密室の謎を追うだけではない、「誤解された罪」を覆す戦いが描かれることで、物語に重層性が生まれている。

さらには劇場でのマジックショー中の殺人、楽屋での密室殺人、そして視点人物自身が密室で凶器を握っている状態で発見されるという最悪の展開まで──。これでもかと畳みかけるように不可能が連続し、それぞれのトリックがすべて異なる論理で解決されていく。これにより緊張感は持続するし、作品に圧倒的な推進力が生まれている。

推理を揺さぶり続ける「反復と変奏」の美学。これがカーやクリスピンへのオマージュに留まらず、トム・ミード自身のオリジナルな武器になっているのだと思う。

毎回違う型を用意しながらも、物語としての一貫性を保っているのも本当に見事だ。

現代に甦ったフェアプレイと日本的受容

日本の読者がトム・ミードを支持するのは当然だと思う。なにせこの国は「フェアプレイ原理主義」と言っていいほど、本格ミステリに厳しい眼を持っている。

読者はトリックに対して容赦なく、「それはズルい」と即断する。しかし、トム・ミードはその期待を裏切らない。彼はきちんと読者の目線で書いている。

その中で『死と奇術師』は海外部門で本格ミステリ・ベスト10入り、『空に浮かぶ密室』もSNSを中心に話題沸騰。袋とじという物理ギミックのインパクトもさることながら、それ以上に「本当にフェアな手がかり」「巧妙なミスディレクション」「最後に確かな納得」が備わっているからこそ、多くのミステリファンが拍手喝采を送ったのだろう。

翻訳の妙も大きい。中山宥の訳文は、黄金期ミステリの仰々しさと、現代小説としての読みやすさを見事に両立させている。あの絶妙な「仕掛けの記述」を、破綻なく自然に日本語にしている技術は、まさに職人芸だ。

トリックに関わる微妙な言い回し、登場人物の含みのある発言など、すべてが原作の意図を汲み取って訳されている。

そして何より、スペクターという探偵の魅力だ。この人物がただの「トリック解説機」ではなく、「舞台を見通す目」を持った存在として描かれていることが、作品に強いアイデンティティを与えている。

ホームズでもポアロでもない、でもどこか懐かしい。

そんな現代の奇術探偵が、ミステリという劇場をもう一度活気づけてくれるのだ。

おわりに 新たなるカーの後継者か?

「カーの再来」なんて、安易に言うべきじゃないとは思う。でも、言いたくなる気持ちは正直ある。

これほどの密度で、「物理的な謎」と「心理的な誤導」を掛け合わせた作家は、久々に見た気がするからだ。ミステリファンの論理と感情を同時に揺さぶるような構成、あの手この手で驚かせてくる巧妙な構築。

だがトム・ミードは、カーを模倣するためではなく、「カー的なるもの」を現代の読者に届けるために書いている。つまり彼は、過去の遺産を丁寧に再構築し、その上に自分の家を建てているのだ。

そしてその家の名前は、「ネオ・クラシック・ミステリ」。

かつての謎解きの喜びを現代に呼び戻し、ミステリファンに「もう一度、ちゃんと騙される喜び」を与えてくれる。

そんなシリーズを、ミステリ好きとして見逃す手はない。むしろ、これを読まない理由が見つからないと言ってもいい。

次回作も楽しみで仕方がない。次はどんな舞台で、どんな不可能を見せてくれるのか。演劇的で残酷な、そしてなおかつ論理的な遊戯の進化形を期待している。

このミステリという遊園地のジェットコースターは、まだ止まりそうにない。

乗り込んだ私たちもまた、歓声とともに謎の渦に巻き込まれていくのだ。