ダン・ブラウンの新刊と聞いた瞬間、「はいはいまた寝不足ね」と思ってしまう。

理屈は後回し。まず寝不足の準備だけ整える。もうこれはお約束として身体に染みついている。

それが『シークレット・オブ・シークレッツ』だった。

ラングドンが戻ってくる。しかも舞台はプラハ。さらにキャサリン・ソロモンが再登場。これだけでテンションは勝手に上がる。

シリーズの「その場限りの相棒」路線をちょっと崩して、関係性の蓄積を入れてきた時点で、いつもの以上のことやるつもりだな?という匂いがする。

もちろん、ダン・ブラウンに純文学的な深みを求めてるわけじゃない。この人の小説は、デカいテーマを観光+暗号+追跡というアトラクションのレールに載せて、全力でぶっ飛ばす装置だ。

こっちはそれに乗って、頭を振られ、景色を浴び、たまに「今の雑学はあとで調べよう」と思いながら次の章へ転げ落ちる。その快感が欲しい。

ただ今回の装置、いつもより照明が暗めだ。テーマが「意識」と「死」に寄っているのだ。陰謀スリラーの顔をしつつ、足元に哲学の穴を開けてきた。

8年ぶりの帰還が意味するもの

ラングドン・シリーズは、やっぱり構造が強い。強すぎるくらい強い。

都市がパズルで、歴史が暗号で、主人公は解読役。タイムリミットがあって、追う者と追われる者がいて、章末で落とされる。これが「公式」と言われるのも分かる。でも公式というのは、別に悪口じゃない。ちゃんと効く。むしろ効きすぎる。ゲームで言うなら、完成された操作感。手に馴染むから止まらない。

そして本作はその操作感を守りつつ、ちょっとだけ手触りを変えてきた。いちばん分かりやすいのはキャサリンの再登場だ。今までのシリーズは、作品ごとに相棒が入れ替わる長寿シリーズのノリに近かった。

だからラングドンの人間関係も、どこかリセット前提で、恋愛も「匂わせ」止まりになりがちだった。そこを今回は、関係が進んでる前提で動かす。これは地味に大きい。主人公が知識の道具から、もう一段だけ感情と生活のある人間に寄るからだ。

あと舞台がプラハの時点で、象徴の温度が違う。ローマやパリが巨大な正統の街なら、プラハは秘術の隙間の街。公的な歴史の裏側に、錬金術だの伝承だの諜報戦だの、そういう粘り気が残っている。

ラングドンが走る街として、これ以上ない。要するに、いつものフォーミュラが最初からゴシック寄りの照明になっている。

錬金術、ゴーレム、石畳の迷路

ダン・ブラウン作品の好きなところは、都市がただの背景じゃないところだ。

街そのものが謎の箱で、建物が仕掛けで、歴史がトリガーになる。だから読みながら地図を開きたくなる。というか実際に開く。検索もする。そして気づいたら「いつか行くリスト」に都市が追加される。シリーズを追っている人なら、一回はやってるはずだ。

プラハは、その意味で完璧に箱だ。カレル橋はもう、導入の時点で絵になる。霧、石、聖人像の列、川の気配。ここに「奇妙な女」を置くだけで空気が変わる。しかも橋の数秘術伝承まで絡むなら、ブラウンが放っておくはずがない。象徴学者が立つ場所として気持ちよすぎる。

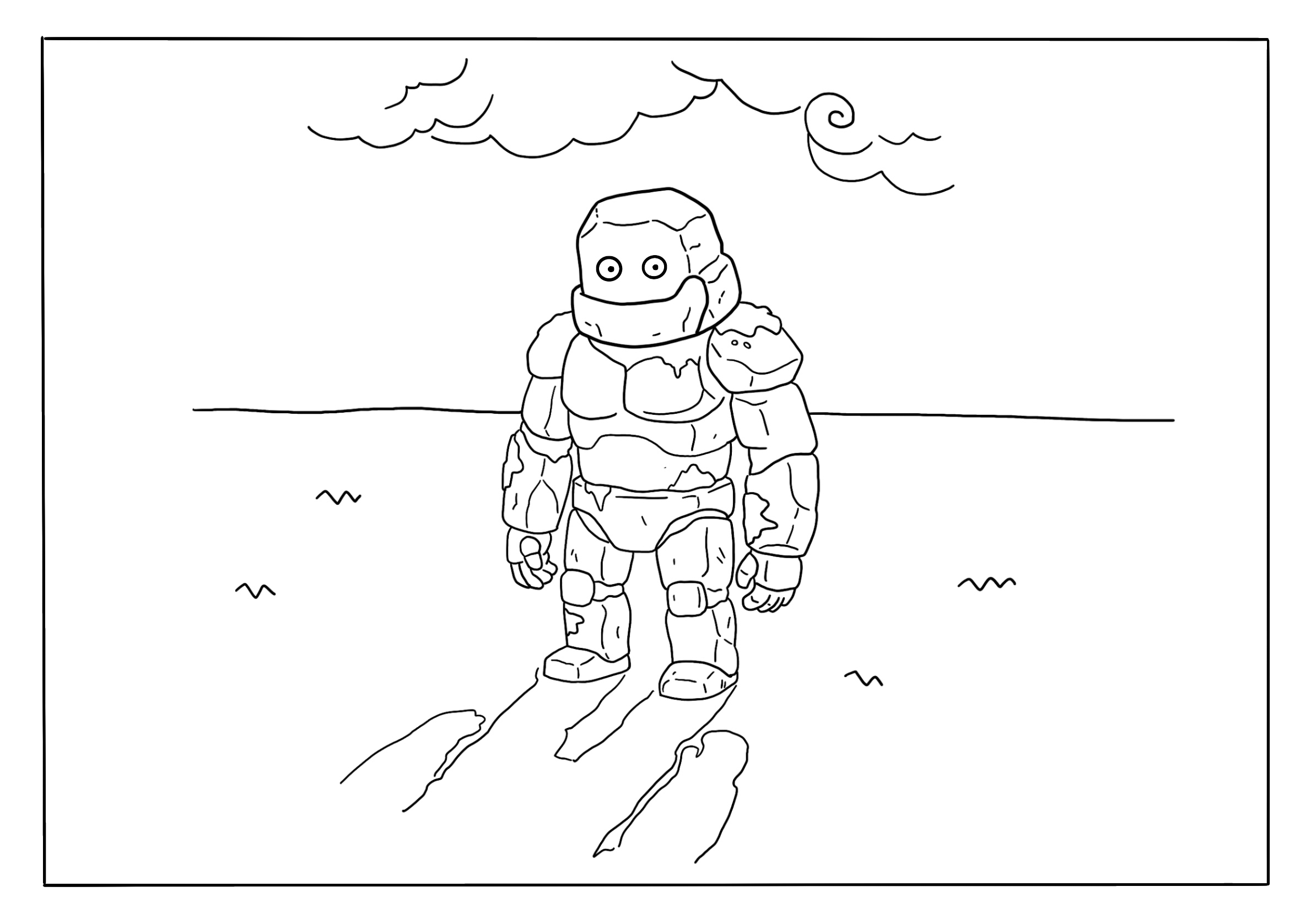

そしてユダヤ人街。ゴーレム伝説。これが今回のテーマと噛み合いすぎていて逆に怖い。ゴーレムは、ざっくり言えば魂を持たない働き手だ。粘土に文字を与えて動かす。守護のために作られた存在が、制御不能になる可能性を最初から抱えてる。現代的に言うなら、倫理が追いつかない技術の寓話。生体技術でも、監視技術でも、全部ここに接続できる。

さらに図書館。クレメンティヌム。ああいう場所が出てくると変なテンションになる。展開が見えるのにワクワクするこの感じ。ネタが分かっているのに楽しいマジックショーみたいなやつだ。

しかも今回は、観光名所の美しさだけじゃなくて、地下や要塞や公園みたいな逃走劇の導線も強調されている。プラハの石畳は、それ自体が迷路の床だ。走ってるだけで追跡映画になる。

あらすじ 講演会、失踪、逃亡、そして神話みたいな追跡者

ネタバレは避けつつ、骨格だけ。

開幕は講演会。キャサリンが意識に関する衝撃的な発見を提示する予定で、ラングドンが同行している。この時点で、テーマの核が宗教や芸術から、さらに内側へ寄っているのが分かる。意識は誰にとっても自分の内部の問題だ。陰謀スリラーが、いきなり個人の根っこを触ってくる。

そこから、予告、混乱、疑い。現地当局に睨まれる流れもシリーズのおいしい部分だ。ラングドンは基本、巻き込まれて疑われて、逃げながら解く。「教授なのに毎回こうなる」様式美がある。今回もそこは裏切らない。

さらに事態がひっくり返るのが、殺人とキャサリンの失踪。ここでラングドンの動機が、設定上の相棒を助けるというノリじゃなくて、もう少し切実な関係の継続になる。シリーズ長く追っていると、この差が効いてくる。守りたい相手が作品ごとの配置じゃなくなるからだ。

そして追跡者。ここが今回の怖さの芯だと思う。追跡者とは普通、「殺し屋」や「組織の犬」で十分なのに、今回は神話から抜け出したみたいな存在として描かれる気配が濃い。ゴーレムのイメージ、粘土の仮面、拷問的な幻覚。これはただの敵役というより、テーマの象徴だ。外から来る暴力に見えて、内側の恐怖の具現化でもある。

追われる怖さが、「撃たれる」だけじゃなく、「心の境界を侵される」側へ寄ってくる。ここで本作は、従来の観光暗号スリラーから、ちょっとサイコスリラーの隣へ歩く。

いちばん怖いのは、技術が魂の領域へ踏み込む瞬間だ

本作の核にあるのは、ノエティック・サイエンスという概念だ。

ポイントは「意識は脳の中だけにあるのか?」という話を、陰謀スリラーのエンジンにしてるところにある。扱い方を間違えると胡散臭さが爆発する。でもブラウンは、その胡散臭さをエンタメの推進剤として使うのが上手い。学術的に完全に正しいかどうかより、もしそうだったら世界がひっくり返るという想像のスイッチを押してくる。

さらに厄介なのが「死を監視ツールとして利用する」みたいな発想だ。これは怖い。監視社会の恐怖というのは、普通は生きてる間の話になりがちだ。でも、もし意識の離脱や臨死体験の領域にまで技術が手を伸ばしたら、監視は生を超える。逃げ場がなくなる。

しかもそれが、ゴーレム伝説とがっつり重なる。守るための技術が、支配の道具になる。創造物が、創造主の倫理を追い越して暴走する。昔からSFが書いてきたテーマなのに、プラハという古い神話の街に置くと急に背筋が冷える。未来の恐怖が、過去の伝承の顔で現れるからだ。

個人的に好きなのは、これが「謎解き」と相性いいところでもある点だ。意識とは、要するに見えないもの。見えないものを、見える痕跡から推理する。これは探偵小説の基本構造と同じだ。

犯人の心理も、動機も、嘘も、直接は見えない。見えるのは現場と証拠と矛盾だけ。そこから内部を当てにいく。その快感を、今回は「意識」という巨大テーマでやろうとしている。スケールがデカい分、当たるとめちゃくちゃ気持ちいいし、外すと派手に転ぶ。だから賛否が割れるのも分かる。振り幅が最初から設定されてる作品だ。

結局この作品をどう受け取るかは、ブラウンに何を求めてるかで決まると思う。緻密な心理描写や文体の技巧で殴ってくる小説を期待すると、たぶん肩透かしを食らう。

逆に「知識のジェットコースターに乗って歴史と伝承と最新科学っぽいものの混合液を浴びたい」と思うなら、期待通りに連れていかれる。しかも今回は、プラハという街の陰影と、「意識/死」というテーマの重さが加わって、いつもより後味が黒い。

こういう世界観の巨大な穴を覗かせてくる娯楽が、たまに無性に欲しくなる瞬間がある。

謎解きで脳を回しながら、同時に「人間って何なんだ?」と不穏さも持ち帰ってしまう感覚。『シークレット・オブ・シークレッツ』は、その欲をわりと乱暴な速度で満たしてきた。

ラングドンが走る。

プラハがうなる。

神話が追ってくる。

そして意識の話が、足元から世界を傾ける。

まあ要するにこの本は、期待通り確実に寝不足になるタイプのやつだった。