ミステリ好きというのは、つくづく困った生き物だと思う。

安定した面白さを求めながら、心のどこかでは「まだ見ぬ奇書」や「ルールを破壊する劇薬」を待ち望んでいるのだから。

幡大介の『猫間地獄のわらべ歌』は、まさにそんな私たちの飢えを、これ以上ないほど不謹慎な形で満たしてくれる。

犯行を暴くのではない、密室をでっち上げるという逆転の発想

普通のミステリなら、探偵の仕事は「どうやってこの密室を作ったのか?」を暴くことにある。だが、本作の導入部からして、常識は木っ端微塵に打ち砕かれる。

死体が見つかった、それが密室だった。ここまではいい。

しかし、その場に居合わせた権力者たちの反応がふるっている。

「禰津が自害したのではないという、確かな証しをお持ちなのでございまするな」

確かめると、和泉ノ方は、暫し、なにも答えなかった。

「御方様?」

「そのようなものは、まだ、ない」

「まだない?まだ、とは、いかなるご趣意にございまするか」

「これから証しを見つけるのだ。そなたが」

『猫間地獄のわらべ歌』 28ページより引用

つまり、お偉いさんが言うには「自殺じゃ私の印象が悪くなるから、これが『巧妙な密室殺人』に見えるように工作してくれ」ということ。

この一言で、ミステリの聖域である真実の解明が、組織の都合という泥臭い隠蔽工作へと、鮮やかに、かつ無残にすり替わる。

主人公の静馬たちは、いわば密室の偽造エンジニアとして駆り出されるわけだ。この設定の皮肉さといったらどうだろう。本格ミステリが百年かけて積み上げてきた密室という様式美を、江戸時代の社畜たちが保身のために必死に捏造しようとする。

思うに、これはミステリにおける「神の視点」の否定だ。通常、密室は犯人が神に挑むための不可能性の証明だが、本作では人が組織の論理で構築する事務作業にまで転落している。このスタートラインだけで、もうこの作品の異様さがわかる。

「メタ発言」という禁じ手すら、極上のスパイスに変える度胸

読み進めていくと、さらに追い打ちをかけるような仕掛けが待っている。

登場人物たちが「この時代に『密室』なんて言葉、使っていいのか?」なんてメタな相談を始めるのだ。おいおい、第四の壁をそんなにあっさり壊していいのかよ、と突っ込みたくなるが、これが不思議と心地いい。

「厳密に外界より隔てられしで行われた人殺し……。左様、これは、密室殺人とでも、呼ぶべきであろうか」

「密室殺人……!」

俺は我が耳を疑った。

「い、今、密室と仰せになられましたか?」豊寿院様はしれっとした顔つきで答えた。

「申したが、それがどうした」

俺はますます困惑した。

内侍之佑(以下・内)「密室……などという言葉は、この時代には、なかったのではないかと推察いたしまするが」

豊寿院(以下・豊)「左様であろうな」

内「そういうことにうるさい読者が結構いるんですけど……」

豊「えっ、そこをつっこむ?つっこむべきところは、そこではないのではないかと思うがの?」

『猫間地獄のわらべ歌』 34.35ページより引用

著者の幡大介氏は、時代考証という名の正しさを盾に取る読者を、あえて正面から挑発している。

これは確信犯的な演出だ。江戸という舞台を、リアリズムの場としてではなく、現代的なロジックやギャグをぶち込むための巨大な仮想空間として使い倒している。

ここで思うのは、このメタ性が単なるおふざけに留まっていない点だ。時代劇という記号化された世界において、現代的な視点を持ち込むことは、読者と作者の間に「これはゲームですよ」という暗黙の了解を成立させる。

この共犯関係があるからこそ、後のとんでもない無理筋なトリックも、私たちは笑って受け入れることができるのだ。このお遊びにノれるかどうかが、この地獄を楽しめるかどうかの分岐点になる。

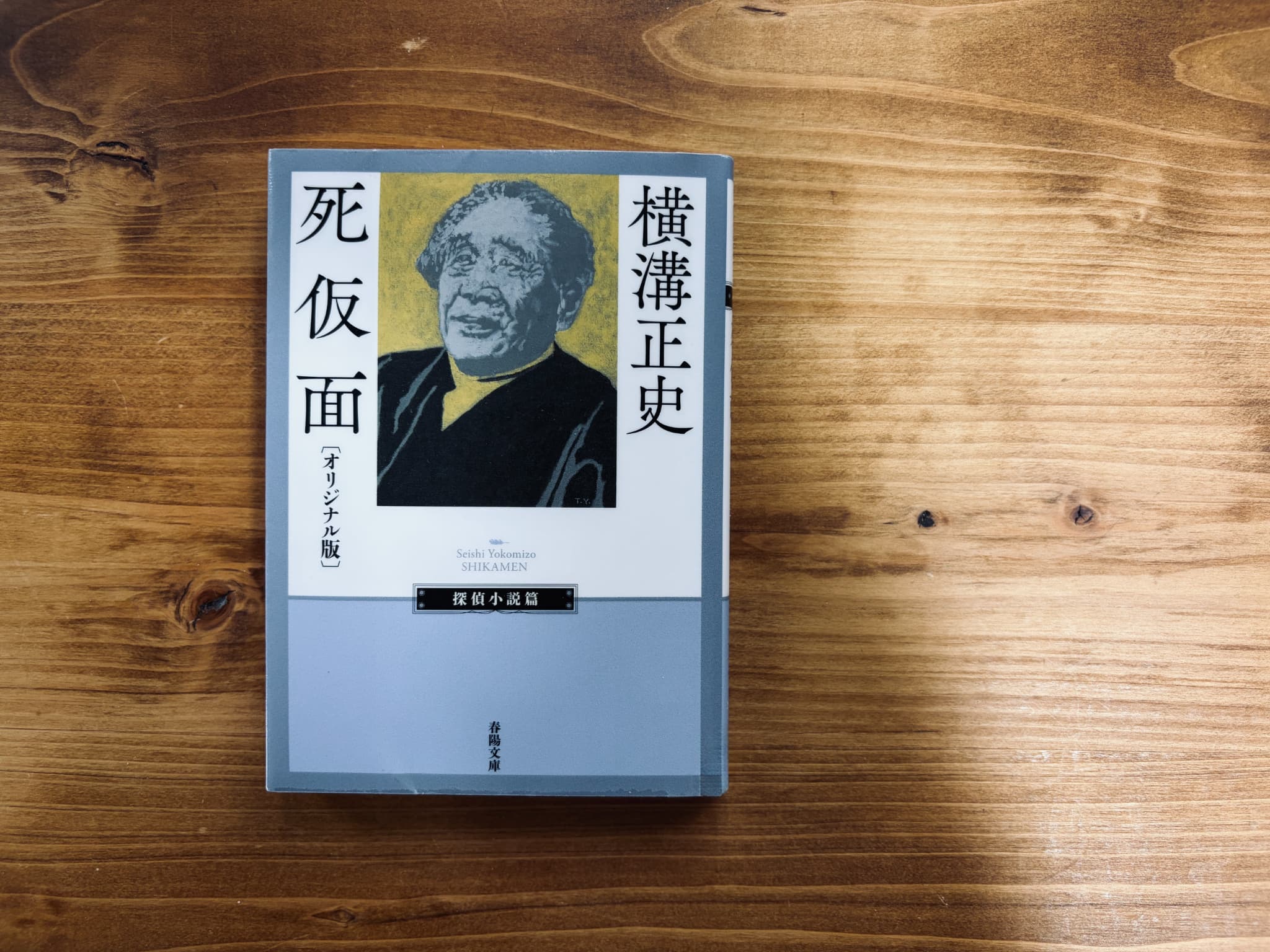

横溝正史へのオマージュと、それを台無しにするバカミスの美学

江戸の密室劇と並行して描かれる、国許での「わらべ歌殺人」。こちらは一転して、横溝正史も真っ青なドロドロの因習村ミステリの様相を呈してくる。首が飛び、不気味な歌になぞらえた死体が転がる。このコントラストがまたいい。

だが、期待してほしい。これがただの古典オマージュで終わるはずがないのだ。解決編で提示される真相は、まさにバカミスの極致。あまりにも回りくどく、あまりにも非効率で、しかしロジックだけは一応通っているという、あの快感。

「そんなバカな!」と叫びながら、その過剰なまでのエネルギーに圧倒される。本格ミステリにおける論理が、極限まで突き詰められた結果、一周回って笑いに転じる瞬間。それこそが、本作が「このミス」にランクインした真の理由だろう。

思うに、本作は本格ミステリへのラブレターであると同時に、その形式美に対する痛烈なパロディでもある。わらべ歌に見立てて殺すなんて、現実的に考えれば面倒極まりない。その面倒くささを江戸の武家社会の形式主義と結びつけた著者のセンスはやっぱりすごい。

読者への挑戦状は、作者からの共犯への誘い

物語の終盤、お約束の「読者への挑戦状」が挿入されるが、そのタイミングすらも計算ずくで狂っている。

作者は私たちに語りかけているのだ。

「あなたは、この壮大な茶番劇の共犯者になれるか?」と。

『読者への挑戦状』

ここでわたしは読者に挑戦する。

この小説をこのまま読み続けるべきか、それとも壁に投げつけてしまうべきか、読者諸賢が判断するための材料はすべて書き記した。

それでもまだ判断がつかないという読者は、最初から注意深く読み直してくれたまえ。

読み進めるだけの根気や暇があり、このノリについていく覚悟ができた読者は、次の章へと読み進めてくれたまえ。

読者諸君の健闘を祈る!

『猫間地獄のわらべ歌』273ページより引用

この本は、ジャンルの境界線を軽々と飛び越え、時代小説をおもちゃ箱に変えてしまった。

緻密な伏線回収という本格の醍醐味を味わわせつつ、同時に「小説なんて所詮は作り物だろ?」とウィンクしてみせる。その軽やかさと毒気が同居しているからこそ、読後感は不思議なほど爽快だ。

本作を楽しむための唯一の条件は、ジャンルの約束事に固執しないこと、そして「作者の悪ふざけ」を寛容に受け入れるユーモアの精神を持つことである。

もはやこれは、解かれることを待つパズルではない。著者の悪ふざけにどこまで深く付き合えるかという、度胸を試される儀式だ。

ページを閉じた後、呆れ果てた溜息をつきながらも口角が上がってしまうなら、それはもう、この『猫間地獄』の共犯者として刻印を押された証拠に他ならない。