メフィスト賞とは何か?

それは「小説賞」という名を借りた、編集部と作家と読者による破壊と創造の実験場である。つまりは、ジャンルを問わず「面白ければ何でもアリ」をテーマとした新人賞のことだ。

1996年、森博嗣『すべてがFになる』の衝撃的デビューから始まり、この賞は常に常識という壁をぶち壊してきた。

フェアな推理もOK、ぶっ飛んだバカミスもOK、叙述で脳を殴ってもOK、キャラが喋りすぎてもOK。いやむしろ、「それアリなの!?」という作品こそ歓迎される異端者の楽園。それがメフィスト賞だ。

本格ミステリの復権を目指した「新本格」の流れから派生しつつ、メフィスト賞はその論理を出発点に、笑い・狂気・暴力・哲学・実験・叙述・青春・神話・陰謀……と、ありとあらゆる方向にジャンルを爆散させた。その結果、ここから登場した作家たちは、ただの新しい才能ではなく、既存の枠組みを食い破る怪物たちだった。

森博嗣、殊能将之、西尾維新、舞城王太郎、清涼院流水、北山猛邦、浦賀和宏、佐藤友哉……。名前を見ただけで「あ、やばい」と察する布陣である。

この記事では、そんなメフィスト賞の中でも、特に破壊力の高いおすすめの歴代作品を厳選してご紹介していきたい。

まともなミステリが読みたい人にはオススメしない。

でも、ミステリの限界に触れてみたいなら、ここは最高の入り口になる。

ようこそ、狂騒と知性の迷宮へ。

悪魔のような傑作たちが、あなたを待っている。

2024年/第65回 金子玲介『死んだ山田と教室』

2年E組の新学期は、ちょっと信じがたい形で始まる。クラスの人気者・山田が事故で亡くなった、そのはずだった。

みんな沈んだ空気の中、担任が無理やり席替えを提案したそのとき。教室のスピーカーから、死んだはずの山田の声が聞こえてきた。

「せっかくなんでしましょうよ、席替え」

なんと山田は、教室のスピーカーに宿って帰ってきたのだ。しかも本人はいたって陽気。驚きつつも、クラスの面々は次第にこの声だけの山田との新しい日常を受け入れていくことになる。

くだらない会話と、止まってくれない時間

この小説の何がすごいって、男子高校生たちの会話がとにかくリアルすぎるのだ。どうでもいい内輪ネタで盛り上がったり、突然深い話をぶっこんできたり。意味もなくわちゃわちゃしてる感じが、むしろ愛おしい。

それだけに、教室にスピーカー山田がいることの異常さが、逆に浮かび上がってくる。最初は違和感もあるけど、だんだんそれが当たり前になっていくのがまた怖い。

でも、変わらないのは山田だけだ。他の生徒たちは、受験や恋愛や部活や、いろんなことに揺れながら、どんどん大人になっていく。山田は永遠に高校生のまま、教室という箱に取り残されていく。最初はクラスの中心だった彼が、少しずつ時代遅れになってしまう過程が、地味にしんどい。そしてその切なさは、いつのまにか全体を包み込んでくる。

山田はスピーカーの中で喋る幽霊だけど、実質それは「思い出」のメタファーだ。いつまでも美しく保存された記憶って、時にものすごく重い。忘れたくない。でも、忘れないと前に進めない。その狭間で揺れる生徒たちの感情が、あまりにもリアルすぎる。

『死んだ山田と教室』は、死んだ友達との再会から始まる青春群像劇であり、実はものすごく「今を生きている人たち」の物語だ。笑ってたと思ったら急に泣きそうになったり、切なさにやられそうになったかと思えばくだらないギャグで救われたり。この振り幅のデカさと軽やかさ、青春小説としてかなり破格だと思う。

山田はスピーカーの中にいる。でも、それをずっと見ていられるわけじゃない。時間は残酷だけど、ちゃんと前に進むことだってできる。そう思わせてくれる、やさしくて不思議な青春小説だ。

2023年/第64回 須藤古都離『ゴリラ裁判の日』

「言葉を話すゴリラが法廷に立って、動物園を訴える」

そんな話、ギャグかSFだと思うじゃないか。でも須藤古都離『ゴリラ裁判の日』は、その突飛な設定を、驚くほど誠実に、そして鋭く描いてみせる。

しかも、ただの動物ものでも、感動エピソード集でもない。がっつり社会派、しかもリーガル・スリラー寄り。読み始めると、気がつけば法と正義について真面目に考えている自分がいる。

主人公は、カメルーンで手話を学んだ知性派ゴリラ・ローズ。人間の言葉を使って意思表示ができる彼女は、ある事故をきっかけに「正義ってなんなのよ」と本気で問うことになる。夫が助けようとした子供のせいで撃ち殺されたのだ。

納得できない。だったら裁判で争ってやろうじゃないか。そうして、ありえないようで、妙に納得できる裁判が幕を開ける。

正義、権利、言葉。人間社会の「当たり前」が揺れる

この物語、設定のインパクトもすごいが、なにより展開がめちゃくちゃ知的で刺激的だ。裁判では、「動物に権利はあるのか」「言葉を持てば法の対象になるのか」といった、現実でも議論されてるテーマが真っ向からぶつかり合う。法廷ドラマとしても十分アツい。でも本当に面白いのは、誰も「正解」を持っていないってことだ。

ローズが話せるからといって、彼女の言葉が人間にちゃんと伝わるとは限らない。むしろその「伝わらなさ」が、物語の核心にある。この裁判を通じて試されるのは、ゴリラじゃない。人間社会そのものなのだ。

ローズという存在を前にして、何を正義と呼び、どこまでを自分たちのルールで裁こうとするのか。読み終えたあと、自分の常識がグラつく。いや、ぐらつかせてくる。正義とは何かを考えるすべての人間にとって、これは他人事じゃない。正しさを問われているのは、私たちの側なのだ。

『ゴリラ裁判の日』は、風変わりなだけの話じゃない。常識を揺さぶられ、倫理を問われる。それなのに、読みやすいし、ユーモアもあるし、最後までテンポもいい。型破りだけど、骨のある物語を読みたい人には全力でおすすめしたい。

2021年/第63回 潮谷験『スイッチ 悪意の実験』

ある日突然、「何の得にもならないボタン」が目の前に現れたとしたら?

しかもそれを押すだけで、見ず知らずの誰かが人生を壊されるとしたら?

押せば加害者。押さなければ、自分だけは傷つかずに済む。そんな奇妙でイヤなバランスの上に立った6人の若者が、たったひとつの実験のために集められる。

潮谷験『スイッチ 悪意の実験』は、そのシンプルすぎる問題設定を起点に、どこまでも深く、どこまでもややこしく、恐ろしく人間的な迷路を構築していく。

実験を仕掛けたのは、「純粋な悪意の発生メカニズム」を観察したいという心理学者。彼の仕掛けた罠は見事に作動するが、事態は計画通りに収まらない。いつしかひとつのスイッチが、ひとつの死を引き寄せ、誰もが黙っていられない状況に追い込まれていく。

ミステリ×心理×宗教×青春のバランス感覚が凄い

この作品、とにかくバランス感覚が鋭い。いきなり殺人が起こるわけではない。むしろ最初の半分は、仏教・心理・哲学・行動経済学のエッセンスが絡み合う、ほぼ思考実験のような空間で進む。

でも安心していい。そこから一気に雰囲気が切り替わり、「おいおい、そっち行っちゃうの?」とつっこみたくなるくらい、えげつないサスペンスに舵を切ってくる。

主人公・小雪の描写がまた良い。自分の感情を信じきれず、重要な選択をコイントスに預けてしまう癖。その不安定さが、もう一人の軸である宗教家の青年の弱さと、静かに重なっていく。誰かが悪を押したとき、それは何によって引き起こされたのか。理性の崩壊か、過去の傷か、ただの興味本位か。善と悪のスイッチは、外からは見えない。

全体を通して、文章は軽い。話の展開は重い。でも語り口は不思議と明るい。だからこそ、鬱屈や罪悪感といった重たいテーマも、頭を抱えずに読み進めることができる。専門用語もスルスル入ってくるし、何より展開の引きが抜群。心理戦、どんでん返し、信念の衝突と、要素はてんこ盛りなのに、全体が破綻せずにキレイにまとまっている。

殺人はたったひとつ。それでもこの作品は、「誰がやったか」以上に「なぜやったか」「やった自分とどう向き合うか」が主題になっている。

悪意はどこからやってきたのか? それは本当に誰かの意志だったのか? そんなモヤモヤを抱えたままでもいいと思わせてくれる終盤の手触りが、本当に見事だ。

スリリングで、語り口は軽くて、でも芯がめちゃくちゃ重い。軽やかに読ませて、最後にズドンとくる。ああ、こういう現代のミステリもありだな、と思わされる一冊だ。

2020年/第62回 五十嵐律人『法廷遊戯』

名前が「セイギ(正義)」ってだけで、どれだけ重たいものを背負わされるか。この作品を読むと、それがただのネタでは済まされないことがよくわかる。

五十嵐律人の『法廷遊戯』は、ミステリでありながら、裁きとは誰のためにあるのか、そして法の届かないところに何が残るのかを描き出す、異色のリーガル・サスペンスだ。

舞台はロースクール。そこでは、学生同士のトラブルを模擬裁判で裁く「無辜ゲーム」なる謎のシステムが運用されている。主催は天才系の変人・結城馨。プレイヤーは、法律家志望の久我清義(通称セイギ)と、彼の幼なじみ・織本美鈴。だけどゲームはやがて本物の地雷を踏む。

ある告発状がきっかけで、ふたりが隠してきた過去があぶり出され、ついには死者まで出る事態に。ロースクールでのゲームは、実際の法廷劇へと変貌し、セイギは弁護士として、かつての「仲間」を法の前に立たせることになる。

ゲーム感覚の正義が、本物の裁きに変わるとき

この作品、とにかくリアリティがすごい。著者自身が元司法修習生というだけあって、法廷描写や裁判手続きの裏側が妙に生々しい。しかも知識をひけらかす感じじゃなくて、すべてが物語のスリルに直結しているのが上手い。

なかでも光るのが「無辜ゲーム」の設定だ。表向きは学生間の問題解決装置なのだが、その実態は国家権力の外側にある裁き。これがめちゃくちゃ危うい。正義という言葉を振りかざすことで、どこまでも越権してしまう危険性。そしてそれが、悪意じゃなく信念から来ているところがさらに怖い。

セイギ、美鈴、馨の三人が抱える過去や感情も濃密だ。依存と罪悪感、優越感と敗北感が入り乱れながら、ただの仲良しグループでは終わらない。ラストに向かって、それぞれの「正義」がズレていく感じがなんとも切ないし、恐ろしくもある。最終的に暴かれる真実は、トリックどうこうより、「これは誰が救われる話だったのか?」という疑問を残す。

正義とは、誰かが信じれば成立する。でも、それが誰かを追い詰めることもある。『法廷遊戯』は、そんな不安定な正しさを扱いながら、それでも法にすがるしかない人たちの姿を描いている。法律を武器にする側と、裁かれる側。

その間に立つのがセイギだという、この皮肉。うまい。骨太で緻密で、なおかつ切ない。法廷ミステリ好きにも、人間ドラマ好きにも刺さるタイプの作品だ。

2018年/第58回 名倉編『異セカイ系』

異世界転生じゃなくて『異セカイ系』。ジャンルの時点でひと味違うこの作品は、創作という行為そのものを壊しにかかってくる。

主人公は小説投稿サイトでバズってる作家、つまり「おれ」。ある日、「死にたい」と強烈に願ったことをきっかけに、自分が書いたファンタジー小説の世界に入り込めるようになる。ところがそこに待っていたのは、自分が描いたプロット通りに苦しむ、愛すべきキャラクターたちの姿だった。

姫を不幸にして、主人公(=おれ)が救う。そんな構図、冷静に見ればただのマッチポンプじゃないか。そう気づいた「おれ」は、物語の神だった立場を捨てて、一人の登場人物として中から物語を書き換えることを決意する。

自分が定めた物語のルールに反旗を翻して、全員を幸せにするために立ち上がるのだ。

書き殴りの混沌、その奥にある愛

この作品、まず何より文体がすごい。全編こってこての関西弁で、脳内独白をそのまま垂れ流したような文章が炸裂する。しかも「●」で闇を表現したり、チャットログを挿入したり、タイポグラフィもやりたい放題。

読みやすさなんてどこ吹く風、完全に「好きなように書く」を突き詰めたスタイルだ。でもそれが妙にハマる。ノれるかどうかで印象は大きく変わるが、うまくハマればかなりの熱量に引きずり込まれる。

そして何より刺さるのは、創作の倫理に真正面から殴り込みをかけている点だ。キャラに不幸を背負わせることで感動を生む——そんなお約束をやってきた自分に、「それでほんまにええんか?」と問い直す。これは、物語を作る人間なら誰もが直面する問題であり、逃れられないテーマだ。

キャラを愛しすぎた作者が、その愛ゆえに物語そのものに抗う。そこにあるのは、創作への照れも開き直りも全部ひっくるめた、ものすごく不器用で誠実な姿勢である。

構造はメタで、文体は破天荒。でもテーマはびっくりするほどまっすぐ。創作するってどういうことか、愛するってどういうことか。それを突き詰めて考えた結果が、この異様な物語になったんだと思う。

『異セカイ系』は、好き勝手にやってるようでいて、実はとても真面目な創作論でもある。自分で作った世界の中に入り込んで、自分の手で全部ぶっ壊してでもキャラを救いたい。そんな気持ち、創作をやってる人ならちょっとはわかるんじゃないだろうか。

メフィスト賞がこれを推すのも納得。暴走と実験の向こう側に、ちゃんと愛と覚悟が詰まっている。これは、小説を書いたことがある人間にこそ深く刺さる、誇張抜きで唯一無二の一冊だ。

2018年/第57回 黒澤いづみ『人間に向いてない』

ひきこもりやニートだけを選んで襲う謎の奇病。「異形性変異症候群」と名付けられたそれにかかると、人間は巨大な芋虫やナメクジのような姿に変わってしまう。

変異した者は、法的には「死亡」扱い。人権も名前も剥奪され、社会から完全に切り離される。そんな突飛な設定から始まる『人間に向いてない』だが、その中身は意外なほど骨太で、やたらと胸に刺さる。

主人公は、どこにでもいそうな専業主婦・田無美晴。ある日、ひきこもりの息子・優一が突然変異してしまう。しかも、姿かたちはもう完全に“人間じゃない”。夫は「処分しろ」と言う。でも美晴は決して見捨てず、あくまで「息子」として世話を続けることを決意する。

ここから物語は、グロテスクな異形描写と、母としての矛盾と覚悟を描く、強烈な家族ドラマへと踏み込んでいく。

グロさの向こうにある、何かを手放さない感情

本作の強さは、奇抜なアイデアをちゃんと地に足つけて描いているところにある。見た目はモンスターパニック。でも本当に恐ろしいのは、社会が簡単に人を「もう人間じゃない」と決めつけ、切り捨てていく仕組みの方だ。

美晴はその中で、ただ「母親であること」をやめない。嫌悪感も葛藤も飲み込んだうえで、かつての息子だった存在に手を伸ばす。

周囲もリアルだ。冷徹な夫、表面的な支援団体、そして社会制度の空洞。どれも現実にありそうで、だからこそこの物語は遠くない。変異という設定を借りて見せているのは、孤立した家族がどれだけの圧力と向き合っているか、その生々しさだ。

ラストはけっして、わかりやすい感動ではない。でも、それがまたいい。派手な解決や奇跡は起こらない。それでも希望を捨てきれない母親が選ぶのは、自分にとっての最善。それがどんなに報われないように見えても、たしかにあの瞬間だけは人間としての誇りが残っていたと思う。

『人間に向いてない』というタイトルは、誰かを見下す言葉ではなくて、この社会全体への鋭い皮肉だ。異形になった者たちを恐れるよりも、それをあっさり「処分」できてしまう側の人間こそ、“向いてない”のではないか。そう思わせてくる力がこの作品にはある。

不可解な病が蔓延する日本で、異形の「虫」に変わり果てた引きこもりの息子を持つ一人の母親がいた。あなたの子どもが虫になったら。それでも子どもを愛せますか?

2018年/第55回 木元哉多『閻魔堂沙羅の推理奇譚』

「じゃあ、こうしよう。

霊界のルール上、私が犯人を教えるわけにはいかない。でも、あなた自身が推理して当てる分にはかまわない。犯人をみごとに言い当てることができたら、特別に生きかえらしてあげましょう」

「犯人を?でも……」

「一応言っておきますが、今のあなたの頭の中にある情報だけで、それを正しく組み合わせれば、犯人を言い当てることができます」

「つまり情報は出そろっているというわけね」

P.50より引用

殺されたら終わり、というのが現実だ。でもこの作品では違う。

木元哉多の『閻魔堂沙羅の推理奇譚』では、霊界に送られた死者が、なんと自分の殺人事件を自力で解決できれば生き返ることができる。推理タイムを取り仕切るのは、閻魔大王の娘・沙羅。

彼女は口調こそクールでドS気味だが、ルールには徹底的にフェア。ちゃんと記憶を整理する時間をくれた上で、「誰に殺されたか」をピタリと当てることができれば、復活を許してくれる。

ただしハズしたら即アウト、地獄行き。ゲームとしては最高にスリリングだし、しかも探偵役を務めるのが、他でもない被害者本人という逆転の構図。この仕掛けが抜群に効いている。

死んでからが本番、という新しいミステリ

自分が殺された事件を、自分の記憶を頼りに解いていく。この構造だけでもう面白い。

その上で、本作はミステリにありがちな派手なトリックや複雑なロジックに頼らず、人物の背景や感情から「なぜ自分が狙われたか」に迫っていくタイプの物語になっている。つまり、事件を解くことが、そのまま人生の答え合わせになるのだ。

各話の主人公たちは、死をきっかけにようやく自分の過ちや、見て見ぬふりをしてきた問題と向き合う羽目になる。そして事件を通して、自分がどう生きてきたかを再確認することになる。だから推理に成功した時の感動は、単なる犯人当てのスッキリ感じゃなくて、「もう一度やり直せるかもしれない」という希望に近い。

さらに沙羅のキャラがまた最高だ。ただの案内役じゃない。めちゃくちゃ毒舌だけど、根っこのところで信念があり、ちゃんと人を見ている。厳しいが理不尽ではない。この絶妙な距離感が良い。というか、彼女が登場するだけで、物語のテンポも緊張感もグッと引き締まる。

命がかかった推理ゲーム。だけどそこにあるのは、ミステリの面白さだけじゃない。自分を知ること、やり直すこと、人生に対してもう一度誠実になること。『閻魔堂沙羅の推理奇譚』は、そんな切実でどこか優しいテーマを、テンポよくユーモラスに描いてみせる。

死んでも終わりじゃない。そう思わせてくれる、少し変わっているけどとても誠実なミステリだ。沙羅の毒と正義に、ぜひ一度振り回されてみてほしい。

自分の命を奪った殺人犯を推理することができれば蘇り、わからなければ地獄行き。犯人特定の鍵は、死ぬ寸前の僅かな記憶と己の頭脳のみ。生と死を賭けた霊界の推理ゲームが幕を開ける―。

2017年/第53回 柾木政宗『NO推理、NO探偵?』

探偵小説のルールを無視して、推理抜きで事件を解決する。それは、ミステリーとして成立するのか? そんなツッコミをかき消す勢いで暴れまくるのが、柾木政宗の『NO推理、NO探偵?』である。

主人公は、推理力ゼロの探偵・美智駆アイ……ではなく、彼女に盲目的な愛を注ぐハイテンションな助手・取手ユウ。アイはある事件で催眠術をかけられ、探偵としての命綱である推理能力を完全に失ってしまう。

が、ユウはそれを一切問題視せず、「推理なんて飾りだろ」とばかりに、勢いとノリと腕力で事件を解決していく。最初から最後まで、テンションとメタギャグで押し切る、ジャンル破壊型の快作だ。

メタもギャグも限界突破。でも、最後に爆弾が落ちる

この作品、まず会話がとにかく濃い。濃すぎる。探偵と助手というより、ツッコミとボケ。しかもそのテンションが異常に高く、会話劇というより漫才に近い。

しかも登場人物たちは、自分が小説の中の存在だと完全に自覚していて、「もうページ数ないけど?」とか平気で言ってくる。メタネタ、お約束破壊、寒いギャグと小ネタの雨あられ。このノリが合わなければ苦痛でしかないが、ハマれば最高に笑える。バカミスとしては、間違いなくトップクラスの異端作だ。

だがすごいのはここから。勢いと強引さで事件を解決してきたと思われた物語が、最終章で一気に構造を反転させる。この構造は、探偵小説における「推理の見せ方」そのものに対する痛烈な風刺になっている。

ユウが最初に嫌っていたのも、探偵の長い解説パート。そこをぶん投げて暴走し、最後に「実は全部論理的に説明できた」とやることで、本作は「推理とは何か」「探偵の役割とは何か」を、ふざけきった態度のまま真正面から論じてしまうのだ。

『NO推理、NO探偵?』は、ふざけているように見えて、ミステリへの愛と批評意識に満ちた一撃だ。論理と構造をバカで塗りつぶし、ラストでそれをひっくり返す。このふざけた構成が成立してしまうあたり、メフィスト賞という土壌の恐ろしさを思い知らされる。

ミステリの演出に疲れたすべてのミステリ好きにこそ読んでほしい、「推理なんていらなくね?」をガチでやった問題作である。

「推理って、別にいらなくない―?」NO推理探偵VS.絶対予測不可能な真犯人、本格ミステリの未来を賭けた死闘の幕が上がる!

2014年/第50回 早坂 吝『○○○○○○○○殺人事件』

密室殺人、孤島、嵐、消えた船……。これだけ並べば「おお、本格だな」と思うだろう。だがこの作品は、そんな王道のガワを被った、かなり異常なミステリである。

早坂吝『○○○○○○○○殺人事件』は、冒頭からいきなり「犯人を当てる前に、タイトルを当てろ」と言い放つ挑戦状を突きつけてくる。タイトルは伏字、しかも8文字。

殺人事件の謎を追いながら、その背景にある構造=タイトルを推理しなければならないという、ミステリ的にはかなりイカれた構造になっている。

物語自体はクラシックな孤島ミステリだ。ネットを通じて知り合った男女グループが、メンバーの所有する孤島に集まり、閉じ込められ、殺されていく。密室、連続殺人、奇怪な状況証拠、見えない犯人。だがすべては、この作品が仕込んだ巨大なしかけに収束していく。

タイトルが伏せられる理由、それがすべてのトリックだった

この作品の最大の特徴は、「タイトル自体がミステリの核心である」という点に尽きる。つまり、伏せ字になっている理由こそが最大のトリックであり、それが明かされた瞬間、それまで読んできたすべてのシーンがまったく違った意味を持ち始める。

しかもそれだけでは終わらない。全編を通じて散りばめられた悪趣味ギャグ、不謹慎すぎるキャラクターたち、品のない台詞回し。それら全部が伏線。ふざけているようでいて、実は徹底して狙い通りに組み立てられている。要するに、バカミスの皮をかぶった構造派の本格なのだ。

終盤で一気に提示される「本当の事件の構図」と「伏せられていたタイトル」が一致したときの快感と脱力感。この両方を両立させるのは、かなり難しいことをやっている。

正直なところ、内容を説明すればするほどネタバレになるので、詳細は語れない。でもひとつ言えるのは、この作品を読んで得られる読書体験は、たぶん一生に一度レベルで特殊だということだ。

『○○○○○○○○殺人事件』は、「タイトルが言えない」というマーケティング上の難題すら逆手に取り、構造全体に落とし込んだ作品である。事件の構造、語りの視点、登場人物の関係性、すべてが最後に伏せ字を明かすための装置だったとわかったとき、笑うしかなくなる。そして唸るしかなくなる。

「犯人は誰か」ではなく、「物語の正体は何か」。それを作品名という形で突きつけてくる、このやりすぎ感。これこそ、メフィスト賞じゃなきゃ出せないタイプの、誇らしいまでの異常作だ。

アウトドアが趣味の公務員・沖らは、フリーライター・成瀬のブログで知り合い、仮面の男・黒沼が所有する孤島で毎年オフ会を行っていた。沖は、今年こそ大学院生・渚と両想いになりたいと思っていたが、成瀬が若い恋人を勝手に連れてくるなど波乱の予感。

2013年/第47回 周木律『眼球堂の殺人 〜The Book〜』

密室殺人、館もの、奇妙な探偵、そしてトンデモ建築。こういうのが好物なら、周木律『眼球堂の殺人 〜The Book〜』は間違いなく刺さる。

しかもこの「眼球堂」は、ただの舞台装置じゃない。この館そのものが、犯人をかくまい、謎を生み、探偵を試す、もうひとりの登場人物みたいな存在だ。

物語は、天才建築家・驫木煬が生涯をかけて作った超異形の館「眼球堂」に、天才数学者・十和田只人とルポライターの陸奥藍子が招かれるところから始まる。集まったのは、物理学者、芸術家、精神科医など、どこかクセの強い天才たち。

ところが、その主催者である驫木が、館の尖塔に突き刺さって死体で発見される。眼球の形をした館に串刺しの死体というインパクトの強すぎるスタートから、物語は怒涛の展開を見せていく。

館の仕掛けも、推理も、ぜんぶ「設計」

この作品の最大の売りは、建物の構造そのものがトリックの核になっているところだ。涙のように流れる排水、眼球の回転、盲点の仕組みなど、建築モチーフが細部まで徹底されていて、ただの舞台じゃない。犯行の手口も、館の設計と論理ががっちり噛み合っていて、その設計思想の狂気に圧倒される。

探偵役の十和田も一筋縄ではいかない。彼は感情論や心理を一切無視して、数学的なロジックだけで犯人に迫るタイプだ。ひとことで言えば、めちゃくちゃ頭が切れるけど人間味が薄い。そのぶん、論理だけで事件を切り裂いていく推理の快感がとんでもない。

そして本作を特別なものにしているのが、最後に待ち構えているひっくり返し。事件は解決した、と思わせてからの最終章で、それまで信じていた物語の前提がごっそり覆る。このどんでん返しは、「館」や「トリック」だけじゃなく、信頼性すらミステリーの仕掛けに組み込むという、とんでもない芸当だ。

『眼球堂の殺人』は、物理的な構造と抽象的な論理がぶつかり合う、知のバトル小説でもある。建築で人を支配しようとした男の野望が、数学という抽象の力で切り崩される——そんなテーマが、ハデなトリックの裏でじっくり効いてくる。

ミステリーというジャンルのなかでも、これだけ「設計」にこだわった作品はなかなかない。物語を組み上げることそのものが、巨大な館を建てる行為に重なる。そんな感覚を味わえる、超弩級の構造ミステリだ。

神の書、“The Book”を探し求める者、放浪の数学者・十和田只人が記者・陸奥藍子と訪れたのは、狂気の天才建築学者・驫木煬の巨大にして奇怪な邸宅“眼球堂”だった。

2010年/第45回 高田大介『図書館の魔女』

剣も呪文も、ドラゴンも出てこない。でもそれでも、この物語は壮大なファンタジーだと胸を張って言える。

高田大介『図書館の魔女』は、魔法の代わりに「言語」と「知識」で世界が動く架空世界を舞台にした超本格派。主人公は、読み書きができないけど身体能力バケモノ級の少年・キリヒトと、声を持たないけれど百の言語を操る少女・マツリカ。

言葉を持たぬ魔女と、文字を知らない少年という、最悪の組み合わせから始まる関係が、やがて唯一無二の相棒関係に変わっていく。このコンビがとにかくいい。

舞台は「高い塔」と呼ばれる大図書館。世界中の知識が集まり、そこを治めるのがマツリカだ。彼女は書物の力と言語だけで、国の外交も揺るがす存在。その補佐を命じられたキリヒトは、戸惑いながらも彼女と向き合い、護衛として、通訳として、そして相棒として成長していく。

魔法のかわりに、言葉で戦う

この作品で描かれる「魔法」は、つまり知識そのものだ。言語の仕組み、文法、古文書の解読、国同士の交渉術、そして何より「ことばを通じて人と人がどうつながるか」という根本の話が、物語の芯に据えられている。派手なアクションはないけれど、そのぶん詰まっているのは、知的なスリルと興奮だ。

とくにマツリカとキリヒトの間に築かれる「指話」の描写はぐっとくる。言葉じゃなく、手の動きだけで相手の気持ちが伝わる関係性は、信頼とか対等性の極致だ。お互いに足りないものを補いながら、ひとつの完全な存在になっていくような感覚がある。

ストーリーも地味どころか超骨太で、日常の小さな違和感から、国を揺るがす巨大な陰謀にまで発展していく。しかもそれを解決するのは、剣じゃなくて推理と観察と会話だ。ファンタジーとミステリと政治劇が三位一体になって動いていくあたり、まさに読ませる構成になっている。

『図書館の魔女』は、徹底的に「言葉」にこだわり抜いたファンタジーだ。壮大なスケールと繊細な心の動きが、見事に両立している。誰かとわかり合うには、どう言葉を選ぶか。その言葉は、どんな世界を築くか。そんな根源的なテーマが、深くて面白くて、しかもどこか温かい形で描かれていく。

知識ってすごい、言葉ってすごい。そう思わせてくれる物語だ。ファンタジー好きだけじゃなく、「本」と「ことば」に救われたことがあるすべての人に刺さる、でかくて優しい一作である。

鍛冶の里に生まれ育った少年キリヒトは、王宮の命により、史上最古の図書館に暮らす「高い塔の魔女(ソルシエール)」マツリカに仕えることになる。

2009年/第42回 白河三兎『プールの底に眠る』

プールの底に沈んでいたのは、水でも死体でもない。忘れたふりをした記憶と、声にならなかった後悔だった。

白河三兎『プールの底に眠る』は、13年前の夏と現在の留置場を交差させながら、記憶と罪の奥底へ潜っていく、静かで熱い青春ミステリだ。

語り手は「僕」ことイルカ。夏の終わり、彼は自殺願望を抱える少女・セミと出会う。少し不思議で、やけに澄んだ目をした彼女との日々は、あっという間に過ぎていく。

それから13年後。彼は殺人容疑で拘束され、独房の中にいた。なぜ自分はこんな場所にいるのか? あの夏に、何があったのか? すべての始まりは、あのプールのそばにあった。

まぶしい夏と、冷たい独房がつながる構造

何より構成が本当にうまい。ひぐらしが鳴いて、日差しが照りつける過去パートは、思春期のきらめきが詰まっている。でもその記憶はどこか歪んでいて、妙に不穏でもある。

一方の現在パートは、独房の寒々しさと静寂が際立つ。過去と現在のギャップが大きいぶん、サスペンスとしてのテンションが自然と高まっていく。

物語は、殺人事件の謎を軸にしながらも、ただの犯人捜しに終始しない。記憶の中に眠る小さな違和感や、当時は気づけなかった感情のズレが、今になって浮かび上がってくる仕掛けになっている。イルカが手繰り寄せる記憶は、すべてを美化した思い出ではない。むしろ、無邪気さの裏にある残酷さや、自分の弱さとも向き合わされる過程が待っている。

叙情的な文体も、作品の雰囲気とぴったり合っている。夢を見ているような、ふわふわした語り口なのに、気がつけば現実の痛みがじんわりと染みてくる。こういう温度感が、たまらなくうまい。

『プールの底に眠る』は、青春小説の皮をかぶった、記憶のミステリだ。誰かを救おうとしていたはずの僕が、なぜこんな場所にいるのか。その過程をたどることは、自分のなかの忘れたふりをしてきた何かと向き合うことでもある。

タイトルの「プール」は、ただの舞台じゃない。その底に沈んでいるのは、あのとき言えなかった言葉、見なかったふりをした痛み、そして過去に置き去りにした誰かの存在だ。

過去に潜り、真実を見つけ出し、自分を取り戻すために。これは、そんな再生の物語である。

13年前の夏休み最終日、僕は「裏山」でロープを首に巻いた美少女を見つける。自殺を思いとどまった少女は、私の命をあなたに預けると一方的に告げた。それから7日間、ばらばらに存在する人や思いや過去が繋がりはじめた。

2004年/第31回 辻村深月『冷たい校舎の時は止まる』

それは、いつも通りの登校日のはずだった。だけど、校舎には8人しかいない。出入り口はすべて封鎖、時計はどれも「5時53分」でピタリと止まったまま。

しかも、全員が忘れていた。2か月前に死んだクラスメイトのことを。名前も、顔も、どんな子だったのかも、何もかも。異常すぎる状況に戸惑う中で、止まっていた時間が再び動き出す。そして、1時間ごとにひとりずつ仲間が姿を消していく。

まさか、この中に死んだはずの「その子」が紛れ込んでるんじゃないか?——そんな仮説にたどり着いたとき、8人の精神は限界へ向かっていく。

辻村深月『冷たい校舎の時は止まる』は、閉ざされた空間のなかで過去と向き合う青春群像劇だ。超常的な舞台設定をベースにしつつ、中身はガチガチの心理ミステリ。めちゃくちゃ切なくて、めちゃくちゃ苦しくて、それでいて抜群におもしろい。

思い出せない誰かが問いかけてくる

この作品、登場人物が多い。しかも全員にちゃんとドラマがある。成績に悩んでる子、家庭でうまくいってない子、何かを隠してる子。一見、仲の良さそうなクラスメイトでも、それぞれに孤独や傷を抱えていて、それが閉鎖空間の中で一気に噴き出してくる。

しかも、誰もが「忘れた誰か」に対して、何かしら後ろめたさを感じている。でもそれが誰のことだったのか、なぜ忘れてしまったのか、その答えにたどり着くまでがまた長い。だけど、この長さがちゃんと意味を持っている。

怖さもある。でもそれは、ホラー的なものじゃない。記憶が抜け落ちている不安とか、仲間の中に死者がいるかもしれないという疑心暗鬼とか、そういう「心が削れていく系」の怖さだ。

でもミステリとしても手抜きなし。伏線の張り方、ミスリードの使い方、終盤の収束の仕方、全部うまい。なにより、「あの子は誰だったのか?」というシンプルな謎に、ここまで分厚く意味を持たせるのが見事すぎる。

『冷たい校舎の時は止まる』は、青春のきらめきと苦さ、そして「忘れてしまった罪」と向き合う物語だ。誰かを置き去りにしてしまった自分を、自分で赦すために。閉じ込められていたのは校舎じゃなく、8人それぞれの心だったのかもしれない。

そしてその扉を開ける鍵は、記憶の底に沈めた誰かともう一度ちゃんと向き合うこと。

ミステリとしても、青春小説としても、大事なものをちゃんと詰め込んでいる。これは、辻村作品の原点にして、到達点のひとつだ。

雪降るある日、いつも通りに登校したはずの学校に閉じ込められた8人の高校生。開かない扉、無人の教室、5時53分で止まった時計。凍りつく校舎の中、2ヵ月前の学園祭の最中に死んだ同級生のことを思い出す。

2002年/第26回 石黒耀『死都日本』

ミステリの賞から、こんな災害小説が出てくるとは思ってなかった。しかも、ただの災害じゃない。

石黒耀『死都日本』は、加久藤カルデラの破局噴火という日本終了なシナリオを、バカがつくほどリアルに描ききった超ド級のシミュレーション小説である。とんでもない本をメフィスト賞は生んでしまった。

火山の噴火で何万人、何百万人が死ぬという数字が、単なる脅し文句ではなく「現実的な計算」として積み上げられていく。しかも、それを語るのは火山オタクの学者。天才でもヒーローでもない、地味な研究者が主人公ってところがまた効く。地震の兆候が現れ、巨大カルデラが目覚め、そして……地獄の蓋が開く。

噴火がトリガーになる推理劇。いや、論理サバイバル劇と言った方が正確かもしれない。

ハードSF×地球科学×終末ロジック

この小説がすごいのは、スケールだけじゃない。水蒸気爆発、火砕サージ、火山泥流、降灰、津波……災害のすべてをフルコンボでぶち込んできて、それぞれがきちんと科学的に説明される。パニック小説にありがちな「とにかく逃げろ!」ではない。冷静に、粘り強く、計算と判断で命を繋ぐ。黒木という地味な学者が、かっこよく見えてくるのだ。

そして驚くべきことに、そこに神話まで放り込んでくる。『古事記』に描かれた神々の暴走は、実は破局噴火の記憶だった? 火山と日本神話と地質学と旧約聖書が、なぜか無理なく繋がるこの構成力。理系も文系も納得の仕上がりである。

加えて、国の動きがリアルすぎて怖い。K作戦と名付けられた避難計画、霞ヶ関の政治家たちの思惑、メディアと自衛隊の連携失敗。いずれも想像の産物ではなく、今の日本にそのまま当てはまりそうな話ばかり。2002年の刊行なのに、東日本大震災や原発事故を先取りしていたような描写も少なくない。

『死都日本』はミステリじゃない? いや、ちゃんとミステリだ。だってこれは「破局噴火という謎」を、黒木という探偵役が科学という名の論理で読み解いていく話なのだから。人が死ぬ理由、都市が滅ぶメカニズム、国家が動けなくなる瞬間。全部が解明すべき対象になっている。

そして、そこにはちゃんと人間のドラマもある。家族を守ろうとする必死さ、生き延びた人間たちの選択、次の時代に何を残すかという決断。

結末には、派手などんでん返しも完璧なカタルシスもない。でも確かにあるのは、巨大すぎる理不尽に直面したとき、人間が最後に手に取るのは考えることなんだ、という希望だ。

ミステリがミステリであるために必要なもの。それを、火山のど真ん中で証明したのが、このとんでもない一作なのだ。

西暦二〇XX年、有史以来初めての、しかし地球誕生以降、幾たびも繰り返されてきた“破局噴火”が日本に襲いかかる。噴火は霧島火山帯で始まり、南九州は壊滅、さらに噴煙は国境を越え北半球を覆う。

2002年/第24回 北山猛邦『「クロック城」殺人事件』

世界の終わりが近づいている。そんな空気がじっとりと染み込んだ、幻想的でどこか壊れかけた舞台。そこに現れるのが、巨大な時計を三面に掲げた奇怪な建築「クロック城」だ。

過去・現在・未来をそれぞれ刻む3つの時、首のない死体、眠り姫の部屋に並んだ2つの生首、人面樹、地下に浮かぶ顔、そして鳴り響く謎の鐘。

……と、これでもかというぐらい盛られた異様な設定の中に、ガチガチの本格ミステリが仕込まれているのだから恐れ入る。

トリックは物理、世界観は終末、でも心は超王道

『「クロック城」殺人事件』の何がすごいかといえば、このぶっ飛んだ終末的世界観の中で、魔法も超能力も使わず、ひたすらロジックと物理だけで事件が解決されるという点に尽きる。

本来ならリアリティ崩壊まっしぐらの舞台設定なのに、そこに北山猛邦の代名詞とも言える「物理トリック」がねじ込まれてくると、途端に空気が変わる。舞台装置としての「城」が、ただの雰囲気づくりで終わらず、しっかり論理の一部として機能しているのだ。

しかも北山猛邦は、綾辻行人の『時計館の殺人』やクイーンの『エジプト十字架の謎』なんかへのオマージュも自然に忍ばせてきて、ミステリ好きのツボもきっちり押さえてくる。死体の置き方、鐘の音、時のテーマ、あらゆる要素がそれっぽいだけじゃなく、ちゃんと伏線になっているから最高だ。

さらに、本作は「城シリーズ」のスタート地点という点でも重要だ。後に登場する『アリス・ミラー城殺人事件』『瑠璃城殺人事件』『ギロチン城殺人事件』といった作品に繋がる伏線がここに詰まっていて、後追いしても楽しいし、シリーズで追えばより味が深まるタイプである。

『「クロック城」殺人事件』は、幻想と論理の真っ向勝負だ。人面樹やら世界の終わりやらでどんなに世界が混沌としていても、探偵だけは冷静に、地に足のついた推理をぶち込んでくる。非合理な世界のなかで、あえて合理を貫く。そのストイックさがめちゃくちゃかっこいい。

これは、「論理が世界を救う」なんてキレイごとじゃない。むしろ、世界が崩れ落ちても、ロジックだけは最後まで崩れない——そんな孤高の強さを証明してみせた、異端にして王道な一冊だ。

現在、過去、未来。別々の時を刻む三つの大時計を戴くクロック城。そこは人面樹が繁り、地下室に無数の顔が浮き出す異形の館。謎の鐘が鳴り響いた夜、礼拝室に首なし死体、眠り続ける美女の部屋には二つの生首が。

2002年/第23回 西尾維新『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』

西尾維新のデビュー作『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』は、まさにミステリの舞台にロケットをぶち込んだような一冊だ。

孤島で起きる連続殺人、クセが強すぎる天才たち、そして事件を解くのは探偵ではなく、「戯言しか言えない」と自嘲する19歳の大学生「ぼく」。

しかも、本来探偵役になるべき人物は終盤まで登場しないという、思いっきりひねくれた構造。これが当時のミステリ界をざわつかせたのも、無理はない。

言葉で殴り合う。会話が主役のキャラミス革命

本作の最大の武器は、ミステリ要素よりもむしろ「キャラ」と「会話」だ。画家、料理人、科学者、占術師、工学師といった天才たちが、これでもかと饒舌に喋り倒す。

中でも、天才プログラマー・玖渚友と「ぼく」の、依存と支配が入り混じった関係はクセになるというか、もはや一種の宗教的信仰に近い。しかも会話のテンポとリズムが異常に速くて、セリフだけで世界が転がっていくような感覚がある。

密室殺人や孤島という王道のガジェットをきっちり押さえつつ、それを上から言葉の暴力で殴っていくようなミステリ構造も見事。終盤で〈人類最強の請負人〉哀川潤が登場すると、それまで積み上げてきた推理が華麗にひっくり返される。このちゃぶ台返しは、ミステリファンなら笑うしかない。ルールを守ってたはずなのに、最後にルールそのものを再定義してくる感じだ。

『クビキリサイクル』は、ミステリの謎をキャラが喋りまくる舞台に変えた作品だった。謎解きはもちろん面白い。でも一番の魅力は、「誰が犯人か」よりも、「誰がどんな戯言を吐くか」にある。西尾維新は、このデビュー作でハッキリと宣言したのだ。これからのミステリは、キャラと会話が主役だ、と。

そして何より、あの長台詞の応酬にニヤついてしまった時点で、もうこの作品の信者になってしまっている。事件を語りながら、人生そのものを語ってしまう戯言の洪水。

それが心地よくてたまらないなら、もうこのシリーズからは逃げられない。

絶海の孤島に隠れ棲む財閥令嬢が“科学・絵画・料理・占術・工学”、五人の「天才」女性を招待した瞬間、“孤島×密室×首なし死体”の連鎖がスタートする。

2001年/第19回 舞城王太郎『煙か土か食い物』

母が殺された。その一報をアメリカの病院で受け取った外科医・奈津川四郎は、迷うことなく帰国し、犯人探しに乗り出す。警察なんかに任せてられるか。復讐は、自分でやる。

かくして始まるのは、探偵なんて柄じゃない男の、衝動と思い込みと手当たり次第の行動によるめちゃくちゃな捜査である。

だが、本作の焦点は、事件の真相なんかじゃない。むしろ四郎が帰国したことで開かれてしまった、奈津川家という地獄のフタが本当の物語の始まりだ。

失踪中の兄・二郎、兄弟間の確執、そして暴力の連鎖。全部ひっくるめて、家族という名の呪いが暴かれていく。

文体はジェットコースター、中身は鉛のように重い

まず圧倒的なのは、その文体である。句読点をぶっ飛ばした長文、スラングまみれのセリフ、突然の擬音、そして暴走する一人語り。

はっきり言って、文章としてはめちゃくちゃだ。でもそれが信じられないほど読ませる。というか、読まされる。そのノンストップ感はまるでブレーキの壊れた特急列車みたいで、気がつくと数十ページぶっ通しで読まされていたりする。

で、その暴走列車が向かう先にあるのは、まぎれもなく家族である。この話は、ミステリの皮をかぶった家族小説なのだ。誰が犯人かなんて実はどうでもいい。そんなことより、四郎たち兄弟が背負ってきた暴力の歴史、血の呪縛、それこそが中心にある。

だからこそ、犯人探しよりも先に、家族との激突が描かれ、手術シーンが事件解決よりも重い意味を持ってくる。これは、「推理」で謎を解くんじゃない。「メス」で関係性を断ち切る話なのだ。

『煙か土か食い物』は、家族の物語をミステリの形式で塗り固め、ジェット噴射の文体でぶち壊す。

冷静な推理? 繊細な伏線? そんなもの、最初から必要としていない。あるのは怒りと混乱、衝動と暴力、そしてそれでも家族に繋がろうとする切実な祈りだ。

この小説は、〈犯人〉なんて枠に収まりきらない、「お前の家族をどうにかしろ」という叫びのような一撃である。

煙か土か食い物か、じゃない。

生きるか壊すか、その二択しかないのだ。

腕利きの救命外科医・奈津川四郎に凶報が届く。連続主婦殴打生き埋め事件の被害者におふくろが?ヘイヘイヘイ、復讐は俺に任せろマザファッカー!

2000年/第18回 石崎幸二『日曜日の沈黙』

ハードなロジックや倒錯した設定が目立つメフィスト賞の中で、『日曜日の沈黙』は珍しく「やさしさ」と「ぬるさ」が大きな武器になっているタイプの一作だ。

探偵役は中年サラリーマン。事件をかき回すのは生意気な女子高生二人組。そして舞台は、亡きミステリ作家が建てた「ミステリィの館」。と聞けば、勘のいいミステリ好きならなんとなく空気がわかると思う。

そう、これはトリックで殺すのではなく、「トリックで癒す」タイプの、ちょっといい話のミステリなのだ。

とにかく会話がいい。キャラがいい。肩肘張らずに読める

この作品、謎解きよりまず会話が楽しい。石崎という巻き込まれ系サラリーマンと、やたらミステリに詳しい女子高生コンビ・ミリア&ユリの掛け合いが、まるで漫才みたいなテンポで続いていく。

皮肉屋だけど優しい石崎、強気で理屈っぽいミリア、ちゃっかり者のユリという三人のバランスが絶妙で、ミステリというより日常ドラマを読んでる気分になってくる。

とはいえ、物語の核はあくまで「死んだ作家が遺した究極のトリック」だ。このあらすじだけで、すでにメタ構造が仕込まれてるのがわかる。お約束の密室や暗号も登場するが、命が失われることはない。この世界では、推理は人を救うためにあるのだ。軽めに作られたロジックも丁寧でわかりやすく、本格に不慣れな層にもやさしい作りになっている。

『日曜日の沈黙』が最後に提示する「お金では買えないトリック」は、論理でも罠でもなく、とあるための装置だった。このオチは反則気味に泣かせにきていてずるいけれど、それでもちゃんと胸に来る。作中で仕掛けられる事件が、実はあの演出でしかないという構造も、この作品の芯の温かさをよく表している。

シリアスなミステリに疲れたとき、あるいは何かに振り回されてへとへとになった日曜の夜、ふとこの本を手に取ってしまう。

トリックはあっても誰も死なない。推理はしても誰も裁かない。

そんな世界観に包まれる90年代発のライトミステリ。これはまさに、心を殺さないメフィストの代表作だ。

「ミステリィの館」へようこそ。もともと当ホテルは密室で死んだ作家・来木来人(らいきらいと)の館。これから行われるイベントでは、彼が遺したという「お金では買えない究極のトリック」を探っていただきます。

2000年/第17回 古泉迦十『火蛾』

「お前は神を信じるか? じゃあ、犯人も見抜けるよな?」

そんな問いを突きつけてくるような、とんでもない一作が『火蛾』である。舞台は12世紀、イスラム神秘主義の只中。神と向き合い、魂を磨く修行者たちの中で、ひとりの死体が発見される。密室、疑心、信仰、奇跡、そして「語り」。全部乗せでやってくる。

しかしこの小説の本気は、ただのクローズド・サークルじゃ済まないところにある。何重にも折り重なった入れ子の語りと視点のトリックで、どこまでが真実で、どこからが幻なのか、こっちの感覚も溶かされていく。神学と論理が、真っ向からぶつかり合う物語なのだ。

犯人を指さすことは、神に触れることかもしれない

「穹廬」と呼ばれる閉ざされた場所で起きた死。登場人物は導師と弟子たち。犯人がいる。でもそれが誰かと決めること自体が、神の世界に土足で踏み込む行為かもしれない。そういう緊張感が、全編を覆っている。

探偵役を務める若き修行者アリーは、論理の力で真相に迫ろうとする。でも相手は奇跡を信じている人々だ。論理で捉えきれるのか? 逆に、信仰がすべてを説明してしまったら、ミステリって成立するのか? そういう根っこの部分を、真正面から殴ってくる。

しかも語りの構造がえげつない。一人が語り、またその語りの中で別の誰かが語る。語りが語りを食う構造。その中で、読んでるこっちも「今、自分は誰の話を信じてるんだっけ?」とグラついてくる。正直、頭はこんがらがる。でもそのこんがらがりが最高に気持ちいい。

たしかに密室トリックはある。誰がどうやってやったのか、というミステリ的な快感もある。でも、それより強烈なのは、「魂に触れる」という行為の重さだ。この物語では、犯人探しが単なる推理じゃなく、人間存在の核心に迫る儀式みたいになっている。

『火蛾』は、いわゆる謎解きのカタルシスじゃなくて、「こんな世界観があるのか」という衝撃でガツンとくるタイプの作品だ。本格ミステリを読み尽くして、なお飢えている人にこそ刺さる。

イスラム、神秘主義、論理、密室。ぜんぶ混ぜて火にかけたような、熱くて濃くて、ちょっと危険な小説。これはハマると抜け出せない。

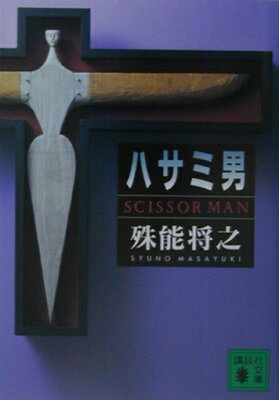

1999年/第13回 殊能将之『ハサミ男』

美少女を狙って首にハサミを突き立てる──そんな連続殺人事件の犯人こそが、この物語の主人公である。通称「ハサミ男」。

自分なりの美学を持って次の獲物を観察し、完璧なタイミングで行動を起こそうとしたその瞬間。驚きの事態が起こる。狙っていた女子高生が、ハサミ男と同じ手口で、すでに殺されていたのだ。

誰が、なんのために? プライドを傷つけられたハサミ男は、自らの殺人をなぞった偽物を追い始める。警察が模倣犯の存在に気づかない中で、真犯人を突き止めるため、殺人鬼が探偵になる。これがもう、たまらなく面白い。

騙されるのは、物語か、それとも自分自身か

本作のいちばんの仕掛けは、ミステリ界でも屈指と名高いトリックにある。「殺人鬼視点の語り」なんて時点ですでに異色なのに、そこに一人称の歪み、三人称パートの対比、さりげない伏線が積み重なって、最後にガツンと反転してくる。

しかもそのトリックが、ただ驚かせるだけで終わらない。語り手の自己認識の歪み、心の中にいる医師との会話、自殺願望、孤独──そういったもの全部が、物語の根底に沈んでいて、真相が明かされたとき、それらが一気に意味を持ちはじめる。

読んだ人はみんな騙される。でも、騙されたことで感じるのは悔しさじゃなく、むしろ腑に落ちた感覚に近い。ハサミ男という存在の哀しさ、虚しさ、そしてどうしようもない自意識のバグ。それが全部、構造と一体になっている。

『ハサミ男』がすごいのは、トリックの凄さだけじゃない。主人公の歪んだ心理、警察パートの地に足のついた捜査、独特の文体、テンポ感。何より、誰もが無意識に持ってしまう「思い込み」を、綺麗に逆手に取ってくるところに、本格ミステリとしての美学がある。

これはミステリであると同時に、アイデンティティの物語だ。人を殺す側の視点から「自分とは何か」が突きつけられるなんて、なかなかない。ラストでようやく見えてくる、ある人物の正体はひとつのどんでん返しであり、同時に心の深層をえぐる強烈な告白でもある。

騙されてほしい。というより、見事にしてやられて、その構造の美しさに唸ってほしい。

『ハサミ男』は、その感覚を味わうためにある傑作だ。

美少女を殺害し、研ぎあげたハサミを首に突き立てる猟奇殺人犯「ハサミ男」。三番目の犠牲者を決め、綿密に調べ上げるが、自分の手口を真似て殺された彼女の死体を発見する羽目に陥る。

1999年/第12回 霧舎巧『ドッペルゲンガー宮 《あかずの扉》研究会流氷館へ』

どこかで見たような館。そっくりだけど、ほんのわずかに違う。その違和感が、すべての謎の起点だった。

霧舎巧のデビュー作にして第12回メフィスト賞受賞作『ドッペルゲンガー宮』は、まごうことなき新本格ミステリの血統を継ぐ作品である。しかも、ただのオマージュで終わらせない。

キャラ重視の構成と、ライトノベル的な空気をまとっている点で、2000年代以降のミステリの方向性を先取りしていたと言っても過言ではない。

ミステリマニアの大学生・二本松翔が所属する《あかずの扉》研究会に、「姿を消した女子高生の行方を追ってほしい」という依頼が舞い込む。舞台となるのは、流氷館と呼ばれる古びた洋館。しかもその館、どうやらもう一つ存在するらしい。

瓜二つの館。密室で見つかる死体。推理イベントのはずが、気づけばリアルな連続殺人劇に巻き込まれている。探偵役の鳴海を先に送り込んだ研究会メンバーたちは、内外に分断されたまま、この狂った屋敷の謎に挑むことになる。

二つの館、二つの視点、二つの真相

この作品の特筆すべき点は、「ドッペルゲンガー」という言葉に託された二重構造の仕掛けだ。舞台が二つあるだけではない。事件は、作中作として存在する同人ミステリ小説『そして誰もいなくなるか』の内容をなぞる形で進行していく。

さらに、外部で謎を追う翔たちと、内部で事件に巻き込まれる鳴海たちという、ダブル視点の進行がサスペンスを加速させる。物理トリックをベースにしながら、メタフィクション的な仕掛けまで盛り込むあたり、霧舎巧のサービス精神と野心の強さがにじんでいる。

しかも、この流氷館、明らかに綾辻行人『時計館の殺人』や島田荘司『斜め屋敷の犯罪』を意識している。いわゆる「館もの」にありがちな古典回帰に見えて、じつはその構造を現代的に再構築しているところがニクい。

殺人の方法や動機の配置も、フェアプレイをギリギリで保ちながら、キャラの個性と物語のテンポを優先するバランス感覚が絶妙なのだ。

何より、《あかずの扉》研究会の面々が魅力的だ。鳴海の暑苦しい名探偵ぶりや、翔のツッコミ気質、後動の知性派ムーブなど、それぞれのキャラがしっかり立っていて、事件そのものと同じくらいキャラの絡みを読むのが楽しい。個性がぶつかり合いながらも、どこか青春めいた連帯感がにじむこの雰囲気、嫌いになれるはずがない。

『ドッペルゲンガー宮』は、新本格の伝統とキャラクター主導の物語性を融合させた、当時としては極めて新鮮な一作だった。館のトリックで脳をしびれさせ、キャラ同士の軽妙なやり取りでテンポを保ち、作中作の見立て殺人でメタ構造にまで踏み込んでみせる。

これは「館もの」というフォーマットに、作家・霧舎巧が全力で挑んだ開幕宣言だったのだ。後にシリーズ化されていく《あかずの扉》研究会の第一弾としても、最高に面白い。

古典へのリスペクトと、現代的な軽さの両立。その成功例が、この館の中に詰め込まれている。

北沢大学新入生のぼく=二本松翔は、サークル“あかずの扉”研究会に入会した。自称名探偵、特技は解錠などクセ者ぞろいのメンバー六人が、尖塔の屹立する奇怪な洋館“流氷館”を訪れた時、恐るべき惨劇の幕が開く。

1998年/第5回 浦賀和宏『記憶の果て』

浦賀和宏のデビュー作『記憶の果て』は、19歳でメフィスト賞をぶち抜いた伝説の始まりだ。ミステリっぽい顔をしてるが、中身はかなり実験的で、哲学寄り。しかもテーマは「自分とは何か?」である。そりゃ青臭いわけだ。

主人公の安藤直樹は、進学前の春休みに父の自殺と向き合うことになる。その死を受け入れられず、父の部屋を調べていると、見慣れない黒いコンピュータが現れる。そして、画面には「裕子」と名乗る女性のチャット画面。しかも妙に会話が噛み合ってくる。

AIなのか?人格なのか?そのやり取りがきっかけで、直樹は18年前に死んだ姉の存在を知り、さらに自分自身の出生の秘密まで掘り当てていくことになる。

ミステリでありながら、ミステリを壊す物語

この小説は、ジャンルでくくるのがとにかく難しい。AIとのチャットを軸にしたSFとして読めるし、父の死の真相を探るミステリとしても読める。でも一番強く残るのは、主人公の不安定でこじれまくった自我が滲み出る、ねじくれた青春小説としての側面だ。

直樹は、とにかく語る。思考し、疑い、叫び、また語る。そのほとんどは堂々巡りで、正直しんどい。でもそのしんどさこそが、思春期の思考のリアルであり、この作品の核でもある。

「自分とは何か」「意識とは何か」そんな哲学めいた命題が、AIとの会話や断片的な記憶を通じてぐるぐると浮かび上がってくる。父の死の謎や裕子の正体といった、物語上の答えは与えられる。しかし、それが真実なのかはわからない。むしろ作者は、最初から明確な解答なんて出す気がない。

そう、この物語は、何かを解いてスッキリさせるためのミステリじゃない。世界の曖昧さと、自分という存在の不確かさと、どうしようもなく向き合うための問いの装置として機能しているのだ。

『記憶の果て』は、若者の自意識と実存の不安を、そのまんまぶつけてくるような作品である。AIの正体は、記憶の中の姉は、父の自殺の理由は──そのどれにも、誰も納得するような正解はない。

それでも直樹は考え続ける。そして、それこそがこの物語のメッセージなのだと思う。人生ってやつは、答えの出ない問いにひたすら向き合うプロセスなのだ、と。

解けない謎を抱えたまま、それでも前に進むしかない人たちへ。

この小説は、不器用で真っ直ぐなエールを送っている。

「この子は近い将来、自殺する」。初対面の少女の運命をなぜか私は知っていた。少女に出会った瞬間意識を失った私は、心肺停止から奇跡的に蘇生するが、見るのも聞くのも全て昔のものだ。

1997年/第3回 蘇部健一『六枚のとんかつ』

「ミステリで、ここまでバカをやっていいのか?」

この作品を読んでそう思った人は、間違っていない。間違っていないが、正解でもない。

蘇部健一『六枚のとんかつ』は、真面目に読み始めた者を見事に裏切り、豪快なツッコミと脱力の渦に叩き落とす。だがその落差こそが快感なのだ。

メフィスト賞の第3回受賞作にして、「バカミス」というジャンルの金字塔。表紙は真面目、内容は真顔でふざけ倒す、まさにとんかつのような作品である。

表題作では、ローカル線の各駅に一人ずつ死体が置かれた奇怪な事件が発生。その解決は……まあ読んでほしい。真相を知ったとき、頭を抱えるか、爆笑するかはあなた次第だ。

他にも、丸ノ内線の70秒間に起きる密室殺人とか、スリル満点なのに脳内でシュールコントが始まってしまうような作品が揃っている。

とことん、おバカ。でも愛がある。

本作の魅力はなんと言っても「アホバカ・トリック」と呼ばれるものである。一見すると本格ミステリのフォーマットを踏襲しているが、真相がぶっ飛んでいる。

何がどうなってそうなるのか……というより「なんでそうしたの!?」と叫びたくなるようなオチのオンパレード。しかしそれでも成り立ってしまうのは、土台がしっかり「ミステリ」だからだ。

ネタの元になっているのは、カーやクイーン、島田荘司といった巨匠たちの有名トリック。それをパロディとして、あえて真逆の解釈に振り切るセンスは、ミステリの教養とセンスがなければできない芸当だ。馬鹿馬鹿しいだけじゃなく、知的なひねりと遊び心に満ちている。

さらに登場人物たちがいい味を出している。保険調査員の小野、自称名探偵の古藤、百貫デブの早乙女。まるで深夜のコント番組のようなやりとりで、事件そっちのけで笑わせにくるテンポの良さ。本格ミステリのシリアスさに疲れたとき、こういう緩さがありがたい。

本作は、ガチガチの論理で読者を唸らせるタイプの本格とは真逆をいくが、同じくらいミステリ愛に満ちている。その愛し方が少し斜め上なだけだ。トリックとは何か、ミステリの「形式」とは何か。それを笑い飛ばしながら問いかけてくる本書は、ある意味でミステリのメタ作品でもある。

そう、これは「とんかつ」だ。衣でサクッと笑わせて、中から熱くて濃い何かが飛び出してくる。ふざけてるようで、実はちゃんと芯がある。

腹を抱えて笑いながら、ミステリとは何かを考えさせてくれる。そんな贅沢なバカ騒ぎをしようじゃないか。

空前絶後のアホバカ・トリックで話題の、第3回メフィスト賞受賞作がついに登場!

1996年/第2回 清涼院流水『コズミック 世紀末探偵神話』

「今年、1200の密室で1200人が殺される。誰にも止めることはできない」

このフレーズにゾクっとするか、鼻で笑うかで、あなたのミステリ観は決まるかもしれない。清涼院流水『コズミック 世紀末探偵神話』は、常識を壊しまくり、ジャンルそのものの在り方を根本から揺さぶった伝説的問題作だ。

舞台は世紀末の日本。開幕と同時に全国で密室殺人が日常的に発生し始める。対するは、日本探偵倶楽部(JDC)に所属する探偵たち。しかもその面々が、顔を見るだけで人が失神したり、100%推理を外したりと、いちいち人間離れしている。

この時点で「ふざけてる」と感じる人もいるだろう。でもこの作品は本気だ。本気で、ミステリという形式の限界と、その神話化に挑もうとしている。

密室1200連発、探偵はもはや概念

タイトルからして中二病全開だが、中身も負けていない。密室トリックをひとつずつ丁寧に解くなんてことは、最初から諦めていい。そもそもこの物量に意味なんか求めるなという作者の叫びが聞こえてくる。

この1200という数字は、論理の積み上げを誇るクラシック本格へのカウンターだ。フェアプレイ? そんなもん一回ぶち壊してみようぜ、という姿勢にあふれている。

登場する探偵たちも、ただのキャラではない。推理そのものを擬人化したような九十九十九(つくもじゅうく)をはじめ、キャラ設定がギリギリを通り越して、ほぼ神話の登場人物である。事件を解決することが目的ではなく、むしろ「探偵とは何か」「謎とは何か」という抽象的なテーマを、物語の形を借りて語ろうとしている。

ミステリが物語を語る手段だった時代から、物語そのものを語るミステリへ。清涼院流水はそんな進化を夢見ていたのかもしれない。

そしてラスト。本を壁に叩きつけたくなる読者が続出したあの展開。これは怒っていい。でも、それと同時に気づいてしまう。「そうか、これは事件の謎を解く話じゃなくて、ミステリというジャンルを解体する話だったのか」と。だから許せる。いや、むしろ拍手したくなる。こんなものを、90年代の終わりに書いてしまったその熱量に。

『コズミック』は、解くための謎ではなく、燃やすための謎を用意した。探偵小説というジャンルの聖域に火をつけ、焼け跡から新たな言語を掘り出そうとした。だからこの作品は、事件でもなく、キャラでもなく、構造そのものが主役である。ミステリという文化に対して、ここまで真正面から破壊活動を試みた作品が、他にあっただろうか。

正直、万人におすすめできるような代物ではない。でも、ミステリを本気で愛しているなら、一度は通らなければならない。

これは〈物語〉ではなく、〈現象〉なのだ。清涼院流水はこの作品で、探偵小説を超えて〈神話〉を作った。

1996年/第1回 森博嗣『すべてがFになる』

その密室は完璧すぎた。

ウェディングドレスを着た死体、四肢切断、24時間監視の部屋、通信遮断。そして「すべてがFになる」という謎のメッセージ。

でも一番恐ろしいのは、そんな極限状況の中でただ一人、15年間部屋から出ずに生き続けていた天才・真賀田四季の存在そのものだ。

森博嗣のデビュー作『すべてがFになる』は、日本ミステリの歴史を確実に分岐させた作品だ。プログラミングや数学的思考をそのままトリックの中核に据えたスタイルは、それまでの「科学っぽいミステリ」とは一線を画していた。これは、理系の脳で組み立てられた純粋な論理の迷宮である。

密室殺人×工学×哲学=森博嗣

この作品が革命的だったのは、「理系の思考」をそのままミステリの構造に持ち込んだところにある。普通、科学はトリックの小道具として出てくるもの。でも森博嗣は違う。ここでは、工学・数学・プログラミングといった考え方そのものがトリックの中枢を担っている。

それでいて、決して堅苦しくない。犀川と萌絵の会話がいい意味で軽くて、思考のプロセスに引っ張られていく。知らない単語が出てきても、ちょうどいいタイミングでちゃんと説明が入る。これはもう設計がうまいとしか言いようがない。

そして、やっぱり真賀田四季だ。彼女の存在がすべてを異様にしている。この人は「人」である前に、もう一つの探偵であり、哲学者であり、事件そのものだ。

人間って何? 自由って何? 自分で自分を殺すってどういうこと? その問いに、真賀田四季は論理的に答えてしまう。その答えが怖い。冷たくて、鮮やかで、悲しくて、完全だ。

『すべてがFになる』は、単なる密室トリックの物語じゃない。誰かが誰かを殺した、というよりも、「世界はどうやって動いているのか」という話だ。真賀田四季が見ていたのは、人間じゃなくて仕組みそのもの。犀川と萌絵が戦っているのは、殺人の謎というより、知の迷宮そのものだ。

その中で生まれるやり取り、思考、少しの感情の揺らぎ。そういったものすべてが、論理と感性のあいだにあるミステリの美しさを教えてくれる。冷たいのに熱い。無機質なのに人間くさい。

『すべてがFになる』は、そんな矛盾を飲み込んで進化していく、新世代ミステリの出発点だ。シリーズを追いかけるなら、ここから始めるしかない。

孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。彼女の部屋からウエディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。

今回はここまで

振り返ってみれば、今回ご紹介した作品は、メフィスト賞の異常さのほんの一部でしかない。

でも、それぞれの作品に共通して言えるのは、ミステリというジャンルを本気で愛しつつ、「でもそれだけじゃ面白くなくね?」と言いながら殴りにきてるところだ。

論理を極めたと思ったら、その論理を壊しにかかる。構造を尊重したと思ったら、次の瞬間には物語そのものを壊している。

正統と異端、笑いと狂気、知性と暴力。その全部を引き連れて、本の中からこっちに向かって突っ込んでくるのが、メフィスト賞の系譜ってやつだ。

で、なにが一番怖いって、この系譜はまだ終わってないってことだ。いつだって次の誰かが出てきて、予想もしない方向からミステリを更新してくる。

ページをめくるたびに、ジャンルの限界を広げてくる作家たちに、こっちも本気で向き合わなきゃいけない。……だからこそ面白いし、やめられないのだ。

読み終わっても安心してはいけない。

悪魔(メフィスト)は、まだ次の契約者を探している。

そしてその次の犠牲者は……ページをめくった、あなたかもしれない。