ミステリ好きなら一度は出会ってしまう、イヤミスというジャンル。

読み終わったあとに気分が悪くなる、あれだ。

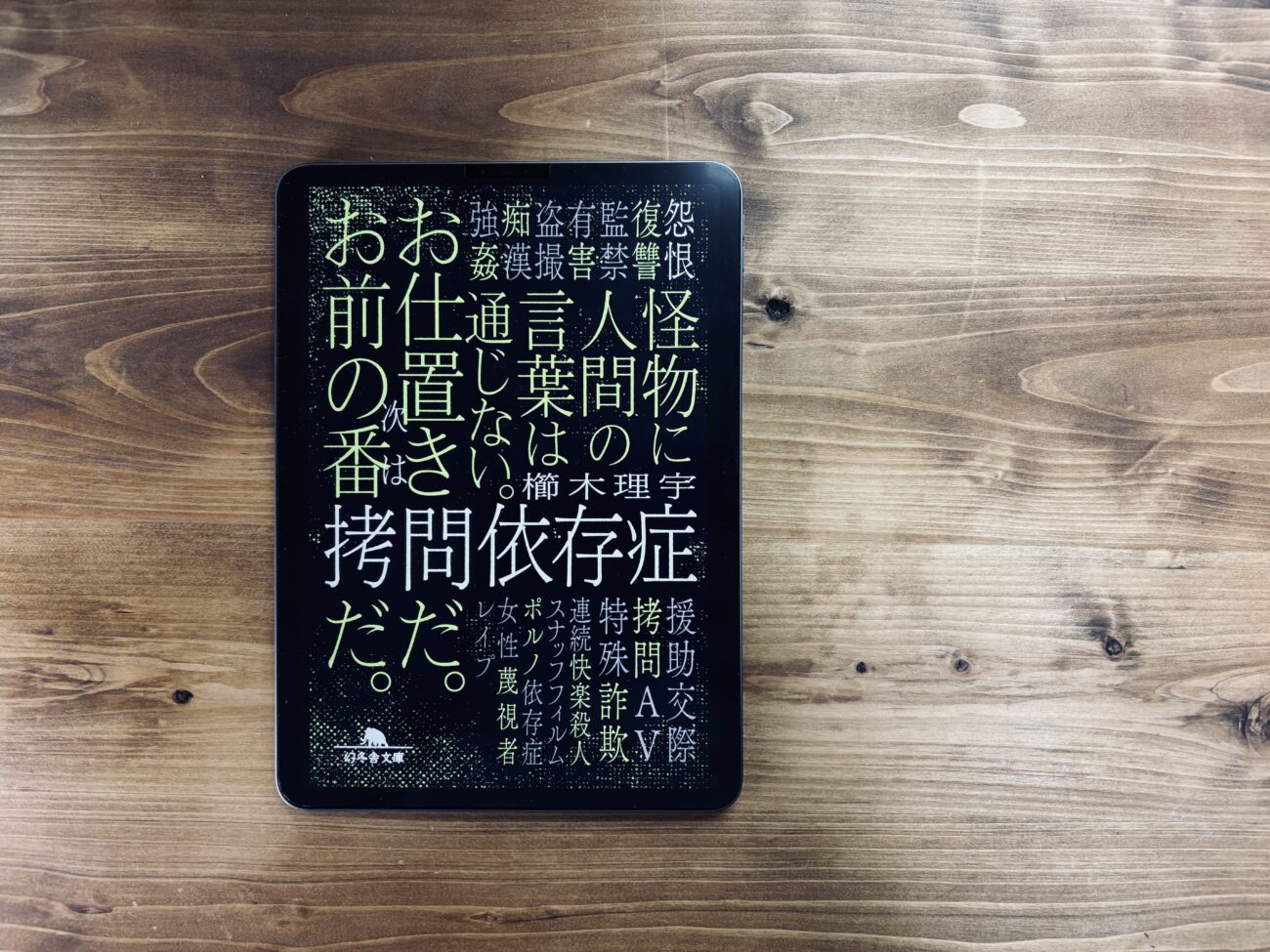

でも櫛木理宇(くしき りう)の『拷問依存症』は、その中でもかなり別格だ。これはもう、イヤを通り越しておぞましいに達している。「おぞミス」なんて新ジャンルが生まれるのも納得の、人の精神をギリギリまで追い込む、最悪で最高の一冊である。

もちろん、読後にスッキリとか、感動の涙とか、そういうのは期待しない方がいい。むしろ、心がどんより曇るか、胃がキリキリ痛むか、どっちかだ。なのに、手が止まらない。読み進めるほどに、なぜかページをめくる手が加速していく。

これは拷問か?

いや、中毒か?

たぶんその両方だろう。

本作をネタバレなしで語るというのはなかなか難しいが、今回はそこに挑みたい。これから読む人に、どこまで心の準備をしておくべきか。そのヒントになれば幸いである。

四季しおり

四季しおりちなみにこの『拷問依存症』は、シリーズ第4弾である。未読でも読めるが、前作から読んでおくと、闇の深さと構造がより際立って感じられる。どこから入るかは覚悟次第。

櫛木理宇という、光と闇の二刀流作家

櫛木理宇という作家は、ホントに振れ幅がすごい。

一方では『ホーンテッド・キャンパス』みたいな甘酸っぱい青春ホラーを書いて、若者の心を掴んでくる。これは大学のオカルト研究会とか、恋と友情が交錯するライトホラーで、「怖いけどキュンとする」みたいなタイプの作品だ。

しかし、彼女のもう一つの顔。それが〈依存症シリーズ〉に代表される、読者のメンタルをガチで破壊しにくるタイプの作品だ。

『殺人依存症』『残酷依存症』『監禁依存症』、そしてこの『拷問依存症』。その名のとおり、読む側の心が依存症になりそうな、極限の描写と展開で攻めてくる。

しかも、その描き方がうまい。残酷な描写にもリアリティがあるし、登場人物の心の闇がまったく他人事に思えなくなる。「どうしてこんなことができるの?」という疑問と、「でもわかるかも……」という共感が交互に押し寄せてくる。これは、ほんとうに危ない。

このシリーズでは「加害者の狂気」ではなく、「巻き込まれる側の葛藤」にも光が当たる。逃げ場がない状況で、人間はどこまで正常でいられるのか。そんな問いがひたすら突きつけられる。

『拷問依存症』では、特にその「二刀流」が炸裂している。人間のあたたかさも、希望も、ほんの少しだけ描かれる。

でもそれが逆にキツい。

光があるぶん、闇がより深く見えるのだ。

拷問という名の物語構造

物語の始まりは、ラブホテルで発見された身元不明の遺体。ここですでにただ事ではない空気を察する。指は切断、歯も抜かれ、所持品なし。つまり、徹底的に個人を抹消されている。

だが、本当の地獄はそこからだ。この被害者、実は生きたまま拷問を受けていた——という法医学の一言が、作品全体のトーンを決定づける。もう、この段階で心が折れそうになった。

物語は複数視点で進んでいく。捜査官、加担させられる一般人、そして被害者に関わる謎めいた女性たち。読者は彼らの視点を通じて、全貌の見えない地獄絵図を少しずつ組み立てていくことになる。

読んでいる間中、頭の中にずっと不協和音が鳴り続けてる感じだ。正義も倫理も、ほとんど意味をなさない世界で、誰がどこまで人間でいられるか。その瀬戸際をひたすら見せつけられる。

読者が感情的に引きずられるように設計された構造がまた憎い。これは作者からの挑戦状でもあり、警告でもある。気づけば、自分の感情のラインがどこにあるのか、わからなくなってしまう。

それでも読む手が止まらないのは、この作品が構造的にも巧妙だからだ。謎が明かされるたびに、ほんの少し救われた気になって、でもすぐにもっと深い闇がやってくる。その繰り返し。

この読書体験そのものが、まさに拷問であり、依存なのだ。

シリーズ最高の闇

『拷問依存症』は、依存症シリーズの第4作目である。そして、これまでのどれよりも容赦がない。登場する悪意が、もうほとんど人間じゃない。いや、逆にこれが人間なのかもしれない、と思わせてくるところがまた怖い。

このシリーズを通じて暗躍する存在・浜真千代の不気味さも健在だ。直接手を下すことなく、人を操り、壊し、破滅させていく。彼女の存在があるだけで、物語全体に終わりなき恐怖が付きまとう。

あと、この作品のすごいところは、「善意」すら武器に変えてくる点だ。SNS時代の「正義」や「支援」が、どれほど危うくて破壊的な力になりうるか。その描写が本当にリアルで、こっちも心をえぐられる。

つまり、ただグロいだけじゃない。現代社会の地雷を全部踏みにいっている。だから読後の疲労感も、普通のミステリとは桁違いだ。

作者は「描写の暴力性」だけで勝負しているわけではない。構造、テーマ、そして読者の感情に対する知的な圧がある。精神的に踏み込んでくるタイプの恐怖作品なのだ。

読む覚悟がある人だけ、どうぞ

『拷問依存症』は、たしかに読む人を選ぶ。人によっては不快を通り越して、激しい嫌悪を覚えると思う。でも、それでも読まずにはいられない人がいる。そんな困った読者のための物語だ。

一見、地獄みたいな物語だが、その中に確かにあるのだ。人間のどうしようもなさとか、希望がないことのリアルとかが。そこを直視したい人には、これ以上ない一冊かもしれない。

まちがっても「ちょっと怖い話でも読もうかな」みたいな気分で手を出すと、大変なことになる。

でも逆に、「もっと地獄の奥底まで見てみたい」「暗い穴の底をのぞいてみたい」という人には、これほど刺激的な作品もない。

この〈依存症シリーズ〉に手を出したあなたへ。

ようこそ、 次は『拷問依存症』が、あなたを見ている番だ。

この物語の痛みは、読後もジクジク効いてくる。でも、その痛みの中に、物語の強度が確かにある。読書とは時に、そこまで引きずられるものだ。