阿刀田高の短編を読み始めると、ふと「これはどこへ向かう話なんだ?」と首をかしげることがある。

だが、それがすでに術中なのだ。彼の物語には、常に目には見えにくい罠が張り巡らされていて、私たちは知らず知らずのうちにそこを歩かされる。

そして最後のページで、パチン、と扉が閉まる。まるで、「ようこそ、奇妙な味の世界へ」とでも言われたかのように。

この「奇妙な味」というジャンル、よく聞くが正体はなんだ? と思う人もいるかもしれない。ざっくり言えば、ホラーともサスペンスともSFとも言い切れない、ジャンルの狭間にある「不穏でちょっと背筋の寒くなる物語」である。

けれど、阿刀田高のそれは一味違う。というか、これこそが本家とすら言っていい。

なにが違うかというと、恐怖の出どころが常に日常の裏側からやってくる点だ。幽霊も怪物もほとんど出てこない。代わりに登場するのは、ちょっとした思い込み、無意識のズレ、そして人間の中に潜む小さな悪意。

それらが物語のなかでゆっくり膨らみ、気がついたときには取り返しのつかないところまで来てしまっている。そんな構造に気づいたときの、あの「そういうことか!」という感触がたまらない。

さらに特筆すべきは、どんでん返しの巧みさだ。ミステリを読み慣れている人でも、「やられた……」と思わせる一撃が、たった一行で飛んでくる。しかもそれは、単なるビックリじゃない。物語全体の意味をひっくり返し、登場人物の表情までも別の顔に見えてくるような、視点の反転だ。その瞬間、物語がただの面白話ではなく、ヒリついた怖い人間ドラマに変貌する。

そんな阿刀田作品の魅力を堪能するなら、まずは短編集が最適解。この記事では、氏の手がけた中から厳選した10冊を紹介していきたい。

タイトルはどれもシンプルだが、油断すると足元をすくわれる。ネタバレなしで、見どころだけをしっかり語るので、安心して飛び込んでほしい。

奇妙な味の世界は、一度ハマると抜け出せない。

だがそれもまた、阿刀田高という作家が仕掛けた、上等な罠なのだ。

1.狂気という名の論理で世界を塗り替える── 『ナポレオン狂』

「狂っている」と笑うのは簡単だ。

でもその「狂気」が、本人にとっては揺るぎない真理だったとしたら?

そう考えるだけで、背筋がひやりとする。

阿刀田高『ナポレオン狂』は、そんなこだわりが強すぎた結果、人生が別の軌道に乗ってしまった人々の姿を描いた短編集である。

第81回直木賞受賞作という肩書きにふさわしく、どの話も知的で、毒を含んでいて、読後には必ず何かが心に引っかかる。派手な血しぶきやショッキングな演出はない。だがここには、日常にすっと紛れ込んだ奇妙な味がある。

しかもそれは、口にした瞬間ではなく、飲み込んだ後にじわじわ効いてくるタイプだ。

論理的に狂っている人々の、ぞっとするリアリティ

表題作『ナポレオン狂』では、ナポレオンに異常な情熱を注ぐ男が登場する。彼は一見して常識人だが、言動の端々に「それはさすがにおかしいだろ」と感じる違和感がある。

その違和感の正体は何か。読み進めるうちに、それが彼なりの完璧な理屈に基づいていることに気づく。そう、彼は狂っているのではない。彼の世界では、そのロジックこそが真実なのである。

この短編集の人物たちはみな、強烈な偏愛に突き動かされている。それは美術品だったり、血縁だったり、理念だったりするが、その動機にはいちいち納得させられる。論理的で、筋が通っていて、時に美しさすら感じるほどだ。

しかし、その美しい理屈が、社会の中でどんなひずみを生むのか。阿刀田高は、そこを冷静に、ユーモラスに、そして残酷に描いていく。

さらに本作では、どんでん返しが派手に炸裂するタイプではなく、「ああ、そういうことか」とゆっくり効く形で訪れる。最後の1行、あるいは最後の数行で初めて狂気の輪郭をくっきりと見せられるのだ。そしてそのときにはもう手遅れ。物語世界はすでに、彼らの「狂」のロジックで塗り替えられている。

ここに描かれるのは、精神を病んだ人ではない。狂っているのにまともに見える人たちの、知的で整った恐ろしさだ。そしてそれは、私たちのすぐ隣にいるかもしれない存在でもある。

常識とは、多数派の幻想にすぎない。だからこそ、狂気とは、その外側にあるもう一つの秩序だ。

阿刀田高の『ナポレオン狂』は、「普通」の顔をして日常を破壊する、静かで怖い物語たちの宝庫である。

恐怖とは外から来るのではない。

自分の内側に芽生えた完璧な理屈が、何かを壊してしまったときこそ、本当の恐怖が始まるのだ。

2.冷たい箱に詰まったのは、愛か、それとも地獄か── 『冷蔵庫より愛をこめて』

これほど意味深なタイトルがあるだろうか?

「愛をこめて」ときたら、ふつうは花束や手紙、せいぜいチョコレートあたりを想像する。だが阿刀田高は、それを「冷蔵庫」と組み合わせた。ここにあるのは、温かい愛ではなく、保存された愛。もしくは、死んだ愛である。

本書『冷蔵庫より愛をこめて』は、阿刀田氏のデビュー短編集にして、後の「奇妙な味」路線のすべてが詰まった原点だ。

表題作では、病院で静養していた男が久しぶりに帰宅するところから物語が始まる。事業に失敗し、心身ともにボロボロだった彼を迎えたのは、かつて頼りなかったはずの妻。ところが、彼女はすっかり有能な完璧な主婦へと変貌していた。

家は整理整頓され、家計は立て直され、借金すら清算済み。まさに理想の妻、理想の家庭。

だが、男はどうしても拭えない違和感を覚える。特にあの冷蔵庫の前では。

ユーモアで包んだ家庭内ホラー

この短編集に共通しているのは、「日常のふりをした異常」が滲み出てくる気配だ。表面的にはユーモラス。だがその笑いは、どこか空恐ろしく、どこか冷たい。読者が安心して笑っていられる時間は長くない。

そもそも、表題作の「冷蔵庫」はただの家具ではない。愛や優しさ、そして支配欲までも詰め込んだ家庭の核として描かれる。それはもはや、料理を保存する道具ではない。完璧な家庭の象徴であると同時に、夫を圧倒する妻の力の象徴であり、さらには恐怖の発生装置にすらなっていく。

阿刀田高が描く「恐怖」は、怪物や幽霊とは無縁だ。最も信頼していた人間が、いつの間にか他人になっているという類の恐怖。それも、論理的に説明できてしまうがゆえに、言い逃れができない。だから怖い。だから、後から効いてくる。

そしてこの短編集には、似たような違和感の核心がいくつも仕込まれている。こだわりに取り憑かれた人、自分だけの正義を信じる人、愛情が奇妙な形でねじれてしまった人たち……彼らの論理は壊れていない。むしろ理詰めで正しい。だが、その正しさこそが狂気なのだと、阿刀田高は笑いながら教えてくれる。

ふだん何気なく開け閉めしている冷蔵庫。その中に、「日常の延長線上にある恐怖」が潜んでいる。

『冷蔵庫より愛をこめて』は、そんな家庭の闇にそっとナイフを入れるような作品だ。

恐怖は、いつだって身近な場所から始まる。

たとえば、夕飯の下ごしらえのすぐ隣から──。

3.それは、内側からやって来る── 『黒い回廊』

阿刀田高という作家を一言で表すのは難しい。

どんでん返しの名手であり、ブラックユーモアの達人でもあり、さらにはエロスと知性の綱渡りをやってのける、稀有な短編作家だ。

そんな彼が、あえて笑いもエロスも封印し、「恐怖」だけに真正面から取り組んだ短編集がある。タイトルは『黒い回廊』。

全12編すべてが、人間の内側に潜む闇──すなわち罪、記憶、トラウマ、あるいは自己否定──と向き合う物語で構成されている。

この回廊は、幽霊や怪物が出てくるような表層的ホラーのそれではない。読み手の心の奥に、ひっそりと続いている。そして気がつけば、読者もまたその闇の中を歩いている。

記憶という名の怪物が息を吹き返すとき

この短編集に登場する恐怖の大半は、過去の行いに根ざしている。

たとえば『心の旅路』では、浮気相手を殺した料理人が、その記憶を料理という日常の営みの中で繰り返し思い出してしまう。包丁を持つ手に、殺意の記憶がうっすらと宿ってしまっているわけだ。読んでいて息苦しくなる。料理という創造的な行為が、自己破壊と罪の象徴に変わるというねじれ方が、実に阿刀田高らしい。

また『無邪気な女』では、過去に加害者を殺した少女が、成長して人妻になった後も、その過去から逃れられない。忘れたつもりでも、人生のある瞬間にふと、傷跡は裂けるように疼き出す。そう、過去は終わらないのだ。この作品群を読んでいると、「終わったと思っていたことほど、今の自分を支配している」という逆説に何度も突き当たる。

ではその過去とは何か。それは他人の記憶ではなく、自分自身が抱えてしまった記憶のことだ。誰にも言えず、整理もできず、ただ黙って沈んでいる。そしてある日、何かの拍子にそれが蘇る。誰かの顔、匂い、音、あるいは手に取った道具ひとつから。その瞬間、私たちは主人公たちと共に、自分自身の黒い回廊の入口に立たされるのだ。

阿刀田高の筆致は決して大仰ではない。むしろ、抑制が効いていて穏やかですらある。だからこそ、物語の中にじっとりと広がる湿った怖さが心に染み込む。

「大声で叫ぶ恐怖」ではなく、「耳元で囁かれる恐怖」。それが本作の持つ、もっとも阿刀田的な味わいである。

恐怖とは、外からやって来るものではない。心の奥に積もったものが、ある日ゆっくりと目を覚まし、こちらを見つめ返す──『黒い回廊』は、そんな自分の中の怪物と対峙する物語だ。

読後にはきっと、ふとした拍子に蘇るあの記憶の存在に気づいてしまう。

あなたにも、忘れたつもりの回廊があるかもしれない。

阿刀田高はその回廊に、静かに明かりを灯してくる。

決して消せない明かりを。

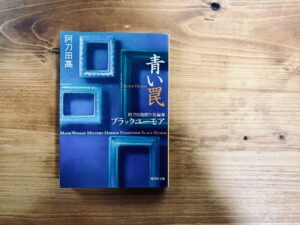

4.「やられた」の快感を、冷たく青い笑みと共に── 『青い罠』

読書中に、思わずページを閉じて天を仰ぐことがある。

たった数行のどんでん返しに、自分の予測が完膚なきまでに叩き潰されたときだ。

阿刀田高『青い罠』は、そんな「敗北感と快感のごちゃ混ぜ」を、たっぷりと体験させてくれる一冊である。

この短編集は、なんと著者自らが「傑作」と認めた11編を厳選した自薦作品集である。つまり、「これが阿刀田高だ」と胸を張って差し出された一冊なわけで、短編ミステリの名手が自分の技に最も自信を持つネタを詰め込んできたと考えていい。

しかも、テーマは明確だ。

「ブラックユーモア」と「どんでん返し」。

この二つで勝負している。読まない理由がない。

人間の未熟さに仕掛けられた、鮮やかな罠

まず注目すべきは、本作のタイトル『青い罠』だろう。「罠」は分かりやすい。登場人物がはまる仕掛けのことだ。

だが、「青い」とはなんだろう? これは色彩としての冷たさや哀しみ、そして若さゆえの未熟さを象徴しているように思える。

実際、本作に登場するのは、自分の思い込みや見栄、あるいはプライドや嫉妬心によって、自ら足元に穴を掘り、そのまま見事に転落していく人々ばかりである。阿刀田氏は、そんな彼らの滑稽さを、まるで指先でつまむように描く。

だが決して笑い飛ばして終わりではない。私たちは、笑いながら気づいてしまうのだ。「この罠、自分にも見覚えがあるぞ……」と。

各話のプロットは一見地味だ。「離婚した女性のもとに昔の友人が訪ねてくる(『隣の女』)」「嘘ばかりつく夫と暮らす妻の話(『嘘つき』)」──どれも特別な事件でもなければ、大がかりな犯罪があるわけでもない。しかし、ラスト数行に仕掛けられた阿刀田高の「刃」は鋭く、見事に読者の意表を突いてくる。

ここで重要なのは、「どんでん返し」とは単なるびっくりではないということだ。本作におけるどんでん返しは、きちんとロジックの上に成り立っている。阿刀田高は、読み手の注意を絶妙に逸らす嘘を散りばめる一方で、決定的な「真実」もちゃっかり提示している。

つまり、騙されたと思っても、読み返すと「確かにヒントはあった」と思える。この納得のクリーンヒットこそ、どんでん返しの理想形だ。

しかも、笑えるのに怖い。このバランスが絶妙だ。笑っていたはずなのに、ラスト1ページで急に冷気が背中を這い上がってくるような感覚がある。それこそが「阿刀田ユーモア」の真骨頂であり、本作が短編の名手による自選集と呼ばれるにふさわしい理由である。

この『青い罠』は、短編ミステリの醍醐味だけを濃縮抽出したような一冊だ。ユーモアで油断させておいて、鮮やかに裏切ってくる。

まさに罠だが、その罠に気持ちよく落ちてこそ、阿刀田作品の読者と名乗れるのだ。

笑って、唸って、ゾッとしたい人は、ぜひこの青く冷たい短編集の一行目から、罠にかかっていただきたい。

5.欲望は人を喰らう── 『食べられた男』

男は幸せの絶頂にいた。親友Sが結婚した相手は「ゾッとするほどの美人」。

才色兼備、気立てもよく、まさに非の打ちどころがない。だが、幸福はやがて違和感に変わる。結婚から1ヶ月。Sの足に何かが起きた。その変化は些細だ。しかし、日常はその一滴からゆっくりと溶け始める。

阿刀田高の短編集『食べられた男』は、そんな不気味な異変を、驚くほどひっそりと描き出す。声高に叫ばない、派手な仕掛けもない。

だが、読み終えたあと、喉元に残る冷たさが確かにある。これはそんなひっそりとした恐怖を味わうための一冊だ。

欲望は、手に入れた瞬間に牙を剥く

この短編集の最大の特徴は、「奇妙な味」の中でも、かなりシュールレアリスティックな方向に振り切っている点である。

ホラーやミステリにありがちな「幽霊」「殺人」「探偵」などは一切登場しない。にもかかわらず、読後に残るのは、たしかな恐怖だ。

表題作『食べられた男』はまさにその象徴である。「足に変化が起きた」──これだけの一文で、脳裏には無数の妄想がよぎる。痛いのか? 腐っていくのか? それとも……? しかし阿刀田高は何も説明しない。その曖昧さこそが、想像力を最大限に刺激してくる。

この恐怖は、「身体的変容(ボディ・ホラー)」と「愛する者の変質」という、二重の恐怖構造を持っている。恋愛や結婚、成功といった幸福のはずの出来事が、いつしか本人を喰らい尽くす側に回る。欲望を叶えた瞬間に、その欲望に取り込まれてしまうという逆説的な構造は、まるで寓話のようでもある。

言ってしまえばこれは、「欲望に取り憑かれた人間が、いかにして自滅していくか」を描いた現代の神話だ。「美しい妻」「成功」「幸福な家庭」──それらがゆっくりと毒へと変わっていくプロセスを、阿刀田高は実に淡々と、しかも緻密に描いている。

読者にとって、この作品はどこかで見たような日常から始まる。登場人物は普通で、特別な才能も狂気も持ち合わせていない。だが、そのごく普通の人々の「論理」や「正しさ」が、ある瞬間から読み手にとっての「異常」に変わる。このズレこそが、阿刀田作品における恐怖の正体である。

足元から侵食してくる違和感。信頼していた誰かが、別のものに変わっていく気配。『食べられた男』は、そんな現実の裂け目をそっと覗かせる短編集である。

大声では叫ばない。だが、笑っているうちに背筋が凍る。

これこそが、阿刀田高の真骨頂。

「怖い話が好き」なんて軽口を叩く人にこそ、試してみてほしい。

満腹になる前に、自分の足元を確認したくなるはずだ。

6.アイデンティティと記憶をめぐる10の奇譚── 『だれかに似た人』

鏡に映った自分の顔が、どこか「だれかに似ている」と思ったことはないだろうか。

でも、その「だれか」が具体的に誰かはわからない──本書の表題作は、そんな曖昧な感覚から始まる。

だが、その感覚が、思いがけず人生の根幹を揺るがす何かへと変わっていくとしたら?

阿刀田高の短編集『だれかに似た人』は、記憶・認識・愛・性・人生の分岐点といったテーマを、どれもほんの少しずつ捻ることで、不安と違和感の世界へと誘う全10編から成る。

トリック・ミステリの顔をしているが、そこにあるのは人間の「存在」そのものへの問いかけだ。

トリックの鍵は「心理」にある

『Y字路の街』では、もしあの時別の選択をしていれば出会っていなかったはずの男女が、現実に出会ってしまう。過去の選ばなかった人生が、現在に干渉してきたかのような構造だ。『無邪気な女』では、夫を拒む新妻の背後に語られていない過去があり、それが夫婦関係を蝕んでいく。

いずれの作品も、密室やトリックといったガジェットではなく、「人間の記憶や思い込み」といった不確かで主観的な情報がミステリの鍵として扱われている。つまりこの短編集は、阿刀田流「心理トリック」の集大成と言っていい。

読者は「犯人は誰か」ではなく、「この人は本当に誰なのか?」という、より根源的な不安に晒されるのだ。

さらに特筆すべきは、阿刀田文学における「エロス」と「不気味さ」の融合である。本作では、官能的な描写が必ずしもロマンスや性愛を目的としていない。むしろそれは、「自己と他者の境界が曖昧になる瞬間」を象徴している。

愛していた相手が突然見知らぬ人に思える、あるいは、だれかに似た誰かに変わってしまったように感じる──そんな不確かな人間関係の中にこそ、阿刀田はホラーの源泉を見出している。

阿刀田作品の根底にあるのは、「人生は、たまたまそうなっているだけかもしれない」という視点だ。あの時違う道を選んでいたら、私はいま誰になっていただろう。そう思うと、私という存在そのものが、危うく揺らいでしまう。この短編集では、その人生のY字路に立ったまま、こちらを見つめ返してくるような作品たちが揃っている。

もしも「だれかに似た自分」が、別の場所で、別の選択をした人生を歩んでいるとしたら。そう考えると、今の自分が生きている世界も、どこか仮のものに思えてくる。

阿刀田高はこの短編集で、もう一人の自分というホラーよりも怖い存在を描き出した。ホラーでもミステリでもSFでもあるような、不安と皮肉のアンソロジー。それが『だれかに似た人』だ。

読後、あなたもきっと誰かに似ている別の自分の気配を、ふと背後に感じることになる。

7.物語の向こう側に、もう一つの顔がある── 『こんな話を聞いた』

物語というのは、たいてい「語りたいこと」から始まるものだ。でもこの本は違う。

すべての話が「こんな話を聞いた」という、ちょっとした伝聞から始まる。そしてその短い昔話、噂話、あるいは都市伝説のようなエピソードが、たった数ページ後に驚くほど鮮やかに現代の物語と接続される。

阿刀田高『こんな話を聞いた』は、そんな仕掛けで読者を軽やかに誘い込み、そして裏切る、極上の短編集である。

タイトル通り、本書に収められた18編のすべてが「こんな話を聞いた」という導入から始まる。この数行のエピソードが、次に展開される現代の物語の影として、あるいは鍵として機能する。

しかもそのつながり方が毎回違うのがニクいところで、最初から「どう結びつくんだ?」と疑ってかかって読むことになる。こうして読者は、否応なく構造を意識させられるのだ。

怪談? 皮肉? それとも人生の寓話?

面白いのは、この語りの構造が単なる形式的ギミックにとどまらない点である。冒頭の「昔話」は、時に現在の話に反転されたり、伏線となったり、あるいはブラックユーモアの引き金となったりする。

たとえば『骨細工』は、美術趣味に見せかけてだんだんと悪趣味に変貌していく。途中までは微笑ましい日常話なのに、ラストで一気に冷気が流れ込んでくるような感覚。こういうゆっくり効いてくる恐怖の描き方は、まさに阿刀田の真骨頂だ。

また、「伝聞形式」で始まるからこそ、作品全体にどこか怪談めいた雰囲気が漂っている。話者が特定されないことで、物語は時代や場所の枠を超え、「どこかの誰かが体験したかもしれない話」になる。つまり、これは語りそのものへの信頼をゆさぶる装置でもあるのだ。

しかし、本書の魅力はそれだけにとどまらない。特筆すべきは、そのトーンの幅広さである。『夢ひとつ』や『フランス窓』のように、どこか温かく、心に余韻を残す作品もあれば、『靴が鳴る』のように読後に冷たい疑念が残る話もある。

この緩急と温度差が心地よい。いわゆる「奇妙な味」を期待して読み始めたつもりが、意表を突かれてほろりとさせられることもあるのだ。

「こんな話を聞いた」という、たった一文から始まる物語が、読者の想像を超えて展開していく。この一冊は、まるで文学仕掛けのからくり箱のような存在である。

開けるたびに違う顔を見せ、語りと構造、過去と現在、事実と幻想の境界を絶妙に行き来する。語りの魔術に魅了されたい人、あるいは物語をどう語るかに興味がある人には、たまらない作品だ。

阿刀田高という語り手の、底知れぬ懐の深さに触れるなら、ぜひこの一冊から始めてみてほしい。

8.人間の裏側が見えたとき、物語はミステリーになる── 『赤い追憶』

阿刀田高の短編は、何度読んでも油断ならない。予想外の結末、薄ら寒い感情の揺らぎ、そして言葉にできない不穏な違和感。それらが確実に胸の奥へと染み込んでくる。

そんな阿刀田短編のミステリー成分だけを抽出し、11編に凝縮したのがこの『赤い追憶 阿刀田高傑作短編集』である。

収録された作品は、いずれも「日常のすぐ隣にある戦慄」をテーマにしており、幽霊や超常現象といった定番の外的な恐怖ではなく、もっとずっと身近な人間の内面が震源地になっている。

初心者にもベテランにも刺さる、ミステリー特化型短編集

たとえば『薔薇配達人』では、仕事をよく知らない妻を尾行した夫が真相に迫る過程が描かれるが、その秘密の輪郭が浮かび上がる頃には、物語の空気がすっかり変質している。

『爪のあと』は、過去の恋が思いもよらない形で牙をむく逸品だし、『花あらし』では、亡き夫が遺した最後の言葉に翻弄される妻の心の迷路が締めつけてくる。

何がすごいって、この短編集、ただ怖いだけじゃない。「うまい」のである。

ミステリ好きとして注目したいのは、やはりどんでん返しの精度の高さだ。『犬を飼う女』はラスト二行で本気でゾッとするし、『迷路』は最初の描写が最後の真相と見事に噛み合ったとき、脳内でパチンと音がする構成になっている。

『初詣で』も、何気ない行動の裏に潜む動機がラストで明かされた瞬間、「やられた……」と唸らされる。しかも、ただ驚かせるためのギミックじゃなくて、人間心理を軸にしたロジックがきっちり通っているのがニクい。

特筆すべきは、この11編すべてに共通して「超常的な謎」は出てこないということだ。ミステリ的な恐怖の核は、「人間そのもの」にある。隠された情念、歪んだ愛情、すれ違った思い……そうした感情が、ちょっとしたきっかけで崩れ出し、世界の景色を反転させてしまう。その瞬間を切り取る手腕が、やたらと鮮やかなのである。

『赤い追憶』は、阿刀田高の奇妙な味の中でも、ミステリ好きにとって格好のうま味成分だけを抽出したような短編集である。これから阿刀田作品を読んでみようという人にも、自分はだいたい読んできたという玄人にも、それぞれ違った角度で楽しめる一冊だ。

読後には、「もう一回、最初から読み直したい」と思う作品がひとつは見つかるはずだ。

なぜなら、阿刀田高は、物語を終わらせた瞬間から読者をもう一度物語に引きずり込む、数少ない作家のひとりなのだから。

9.腹痛が救ってくれる人生もある── 『危険信号』

物事がうまくいかなかったとき、人はそれを「運が悪かった」と片付けがちだ。

でも、もしそれが、未来の破滅を避けるための警告信号だったとしたら──?

阿刀田高の短編集『危険信号』は、そんな人生の皮肉を、軽妙な語り口で描き出す全12編の作品集である。

タイトルにもなっている表題作『危険信号』では、幼いころから肝心な場面で腹痛を起こすという体質に悩まされてきた女性・美津子が登場する。運命の出会いかもしれなかった同僚からの誘いも、やっぱり腹痛でスルー。しかもその相手は、よりによって親友と結婚することになる。

ありがちなすれ違いの恋かと思いきや、物語のラストで明かされる真相が、彼女の「不運」に対する見方を、そして読者の人生観そのものを、ひっくり返す。

幸運か不運かは、いつ決まる?

この短編集の醍醐味は、何と言っても日常の一コマを逆光にかざしてみせるような視点だ。

チャンスを逃した、不運だった、選択を誤った……そう思っていた出来事が、じつは破滅への予兆を回避していた可能性がある。一方で、幸運に思えた成功や出会いが、後にとんでもない災厄へと転がっていくこともある。

この「幸福と不幸の反転」は、まさに阿刀田ミステリの真骨頂だ。『黒い回廊』のように重厚で陰鬱なホラーではなく、本作はあくまでも軽やかに、しかし油断すると背中がぞわっとするような冷たさを湛えている。まるで午後のコーヒー片手に読んでいたのに、気づけば心の奥に氷を落とされたような読後感だ。

また、文体の軽妙さと、アイロニーのバランスも抜群だ。くすっと笑って読めるのに、笑い終わった瞬間に「ん?」と違和感が忍び寄ってくる。このリズム感がいい。「軽さ」に逃げず、「深さ」だけを押しつけない。その匙加減が実に巧い。

本作を読みながら、ふと思う。これまでの人生で「あのときこうしていたら」と後悔してきた出来事の数々。あれらも案外、危険信号を見落とさずに済んだ結果だったのかもしれないと。

正解か失敗かを決めるのは、その瞬間じゃない。何年か経って、ようやくわかる「裏の意味」もある。

『危険信号』は、人生の一歩手前で踏みとどまったすべての人に贈る、皮肉で優しい短編集である。

後悔も失敗も、案外、あたたかい誰かが灯してくれた赤信号だったのかもしれない。

そう思えたら、また一歩前に進める気がしてくる。

10.不思議は、いつもコーヒーの香りとともに── 『コーヒー党奇談』

本格ミステリの世界にどっぷり浸かっていると、たまには「殺人のない謎」が恋しくなる。

人が死ななくても、探偵が出てこなくても、じんわりと心に残る「奇妙な話」。そんな味わいが欲しくなったら、阿刀田高『コーヒー党奇談』はまさにぴったりの一冊だ。

この短編集に収められた12編は、すべて旅をモチーフにしている。舞台は東京、京都、沖縄、さらにはアムステルダムまで、国内外さまざま。どの街にも、その土地ならではの空気と、小さな謎が潜んでいる。

表題作では、アムステルダムで出会った奇跡のコーヒーと「10年後の再会」というささやかな約束が、驚くべき結末へとつながっていく。

ミステリでもなく、ホラーでもなく、奇談である

この作品集を一言で言うならば、「奇妙な味」の中でも特に奇談寄りの阿刀田ワールド、といったところだろう。

『黒い回廊』がトラウマや罪の記憶といった内なる恐怖を描くのに対し、本作はもっとふわりとしている。けれどその分、読む者の心の奥にそっと触れてくる。

どの話にも共通するのは、「殺人」や「犯罪」ではなく、「偶然」や「時間」、「忘れられない記憶」といった、非暴力的なモチーフが中心にある点だ。だからこそ、読後の感触が優しい。ミステリ的構造を期待してページをめくると拍子抜けするかもしれないが、肩肘張らずに「こういう話が好きなんだよなあ」と頷ける人には、たまらなく心地よい。

なかでも印象に残るのは、やはり表題作だろう。霧のアムステルダムで味わった至高のアイリッシュ・コーヒーと、冗談半分で交わされた「10年後の青山で再会しよう」という約束。

それだけの話、と言えばそれまでだが、その約束が実際にどうなったのか……という展開には、まさに阿刀田節全開のうまさがある。軽妙な語り口の中に、人生の切なさと、ほんの一滴の希望が混ざっているのだ。

もう一つ、本書の魅力を語るうえで外せないのが「旅情」である。行ったことがある人には懐かしく、行ったことがない人にも匂い立つような情景描写が、短編ごとに違った風を吹き込んでくれる。舞台がアムステルダムでも沖縄でも、それぞれの街にしっかりとした空気がある。その街という具体性があるからこそ、不思議な話が、どこか「あり得るかも」と思えてしまうのだ。

阿刀田高は、怖くないけど忘れられない話を描かせたら日本随一の名手だと思う。『コーヒー党奇談』は、その柔らかい部分だけを抽出したような、やさしくて、でもどこか不穏な作品集である。

ミステリのロジックに疲れたとき、心のスイッチを一段ゆるめて、不思議な話に身を委ねたいとき──この本を片手にコーヒーを淹れて、ちょっとだけ違う世界をのぞいてみるのもいいだろう。

阿刀田氏が教えてくれるのは、「奇談」とは、特別なものではなく、あなたのすぐ隣に静かに座っている、という事実なのだから。

おわりに 罠を踏み抜いたその瞬間から、すべてが始まる

阿刀田高の短編を10冊も見ていくと、「奇妙な味」というラベルひとつではとうてい括りきれない、多彩な風味のパレットが見えてくる。

心理の闇を深く抉るものもあれば、滑稽としか言いようのない不条理で笑わせにかかってくる作品もある。だが、そのどれにも共通しているのは、気を抜くと足を取られるというあの危うさだ。

『黒い回廊』では記憶が牙を剥き、『食べられた男』では身体という存在の輪郭が揺らぐ。『ナポレオン狂』は理屈が常識を上書きし、『危険信号』では日常があっさりブラックに裏返る。そして『コーヒー党奇談』では、ノスタルジーすらも立派な罠になり得るのだ。

ただページをめくっているだけでは済まされない。なぜなら阿刀田高の短編は、読み手に「推理」や「再解釈」を強く求めてくる。登場人物のちょっとした一言や、何気ない風景描写すら、後から見返すと見え方が変わる。「え? あれ伏線だったの?」と思う仕掛けがそこかしこに潜んでいて、それを見落とすか見抜くかは、読者の読み方次第だ。

つまり、阿刀田高のどんでん返しは、話を締めるための一発芸ではない。むしろそこからが本番だ。

物語を読み終えてから、再び最初の数ページに戻り、何気ない描写のすべてが意味ありげに見えてくるあの感覚。あれこそが、「アトーダ・マジック」の真骨頂である。

この記事がその迷宮への地図として、少しでも参考になったなら嬉しい。

ただし、この地図には「罠がある」とだけ記しておく。

その罠をどう作動させ、どう戦慄するかは、読むあなた自身の手にかかっている。

ようこそ、「仕掛けだらけの短編集」という名のダンジョンへ。

覚悟ができたら、ページを開こう。

もうすでに一歩、足は踏み入れているのだから。