書店っていうのは、なんだかんだいって、聖域みたいなものだったと思う。

賑やかな駅前の通りを抜けて、ドアを開けた先に広がる、紙とインクの香り、整然と並ぶ背表紙。あの空間は、疲れたときにふらっと立ち寄る避難所だった。

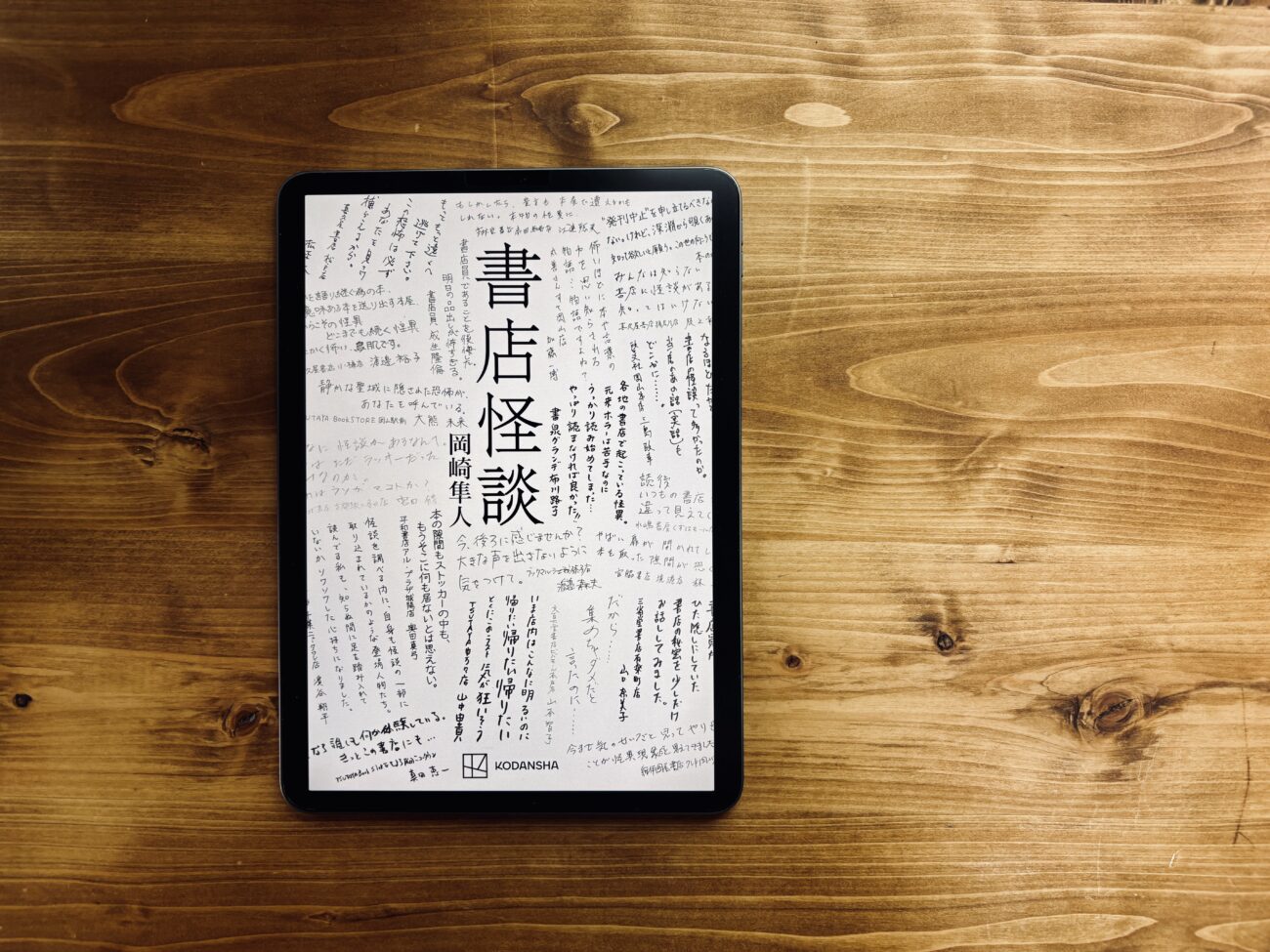

でも、岡崎隼人の『書店怪談』を読んでしまうと、そんな幻想は脆くも崩れる。むしろ、あの沈黙こそが恐怖の始まりだったんじゃないかとすら思えてくる。

この作品の導入は、変わっている。著者自身を名乗る「岡崎隼人」が主人公で、次回作の取材中に、ある書店員から奇妙な話を聞くところから始まる。

場所は岡山。店内に盛り塩をする店長、「ここ、なんかいるから」と言い残したお客、誰もいないはずの棚の向こうから響いた声。

……ホラー小説として、ありがちだと思っただろうか? いや、違うんだ。この作品のすごさは、そんな「一話完結の怪談」が、全国の書店員から次々と寄せられていくうちに、どこかで繋がってしまうところにある。

最初は散らばった点に見えた怪談が、あるときから線になって、やがて網のように読者を包み込んでくる。そして気づけばもう、逃げ場がない。

それにしても「書店で怪異が起きる」という着想、ありそうであまりなかったな、と思う。図書館はよくあるけど、書店は意外と未踏領域だった。

おそらくその理由は、書店という場所に対する無意識の信頼、つまり「そこは安全であってほしい」という希望が、ずっと邪魔していたんじゃないか。

でも岡崎隼人は、その幻想にざっくりとメスを入れる。

「お前の避難所、もう安全じゃねえぞ」とでも言うように。

18年ぶりの再起が、ここまで刺さるとは

この作品を語るうえで外せないのが、作者・岡崎隼人という人の来歴だ。

彼は2006年に『少女は踊る暗い腹の中踊る』でメフィスト賞を受賞してデビューした作家だ。西尾維新や辻村深月の同期ということもあって、当時は注目されたけど、そこから長いこと沈黙していた。なんと18年。

一発屋で終わったのかと思いきや、彼は水面下でずっと「物語の筋トレ」をしていたという。コピーライターとして働く傍ら、世界中の物語を研究し、構造を徹底的に分析し、面白さの核を掘り下げ続けていたらしい。職人すぎる。

その成果が、『書店怪談』という形で一気に噴き出した。しかもこの作品、ただのホラーじゃない。モキュメンタリーというジャンルを用いて、虚構と現実の境界を意図的にぼかしている。

著者名も地元も全部リアルのまま。登場する書店も実在するモデルがある。フィクションなんだけど、そうと思えない手触りがある。だから怖い。

「これ、ほんとにあったんじゃないか?」と、うっかり信じてしまう。この信憑性が、モキュメンタリーとしての完成度をとんでもなく高くしている。

それにしても、18年ぶりの小説がこれって……ほんとに、よくぞ戻ってきてくれた、って思う。

怪談がつながるという恐怖の構造

最初に断っておくけど、この本に出てくる怪談は、正直どれも「よくある話」に近い。

・誰もいないはずの店内から声がする

・エプロンの紐が勝手に解ける

・幽霊みたいな客がいた

……というレベル。単体では、「ふーん」で終わる。でも本作の真髄は、そういう雑音のような怪談たちが、物語を進めていくうちに、見えないパターンを浮かび上がらせていくところにある。

それはまさに、人間の認知を突いてくる手法だ。脳はパターンを見つけたがる。ランダムに見える情報群の中から、意味ありげなつながりを感じたとき、人は得も言われぬ不安を抱く。

『書店怪談』の中では、全国の書店員から集められたエピソードが、ストーリーの本筋に少しずつ絡んでくる。そして終盤、伏線が回収されていく中で、背筋がスーッと冷たくなる瞬間がある。

「あ、これはただの怖い話じゃないんだ」と、急に現実感が増す。この、点が線になる怖さ。まさにJホラー的文法の継承だと思う。

似た構造の作品でいうと、小野不由美の『残穢』が思い出される。あちらは「土地に宿る穢れ」という形で、過去の出来事がつながっていく恐怖だったけど、『書店怪談』は「場所ではなく情報そのもの」が媒介となる。

怪異はメールやインタビュー、記録といった言葉にくっついて伝染する。だから、こちらも巻き込まれる。知った時点で、逃げられない。

しかも最後の仕掛けもえげつない。謎が解けた後、あとは余韻かな? と思っていたら、巻末に怪談が怒涛の勢いで並び始めて、読者を放さない。

その上、単行本カバーを外した表紙の仕掛けまである。読了後まで含めて、作品が追いかけてくるのだ。

書店は「聖域」か、それとも「魔窟」か

読んでて何度も感じたのは、この本がただの怖い話ではないってことだ。

作者は何度も、書店を「聖域」として描く。そこには本があって、物語があって、居場所がなかった子ども時代の岡崎を救ってくれた「約束の場所」だった。

でもその空間を、今、意図的に汚している。これは、自分の愛するものをいったん壊さなきゃいけなかった作者の、愛ゆえの呪詛なんだろう。

しかもこの話、現実の書店事情ともリンクしてくる。

たとえば、2022年には日本全国の自治体のうち、4分の1以上が書店ゼロというデータが出たらしい。書店がない町が当たり前になってきた。これは単なるビジネスの問題じゃない。「物語の入口」が物理的に減っているという、文化の喪失そのものだ。

そう考えると、この『書店怪談』は、書店という「消えゆく場所」への鎮魂歌でもあると思う。ただの娯楽作品じゃない。現実の風景が壊れていく痛みを、怪異という形で記録しておこうとする祈りみたいなものだ。

言葉でできた亡霊たちが、言葉の家である書店に集まってくる―― そんなイメージがずっと頭から離れない。

書店の扉を開ける、その前に

『書店怪談』は、読後の効き目がものすごく長い本だ。

読んでしまうと、いつものように近所の書店に入るのに躊躇いを感じるような。いま、空調の音の中に、何か混じってなかったか? そんなことを考えてしまう。

本作は、怪談を集める話でありながら、読者にもまた怪談の語り手になる余地を残している。いつか自分の身のまわりでも奇妙なことが起きたら、その話も、どこかで誰かに読まれるのかもしれない。

そしてそのとき、自分が「読まれる側」になることの恐怖を、きっと実感するだろう。

『書店怪談』は、ホラーとして抜群に面白い。でも同時に、とても美しい祈りでもある。

書店という文化を愛し、物語に救われてきた人間が、その場所を記録しようとした最後の抵抗だ。

次に書店へ行くとき、いつもの通路を歩きながら、あなたも(と、あえて言いたい)一度だけ足を止めてみてほしい。

そこに何もいないことを確かめるためではない。何かが通り抜けた痕跡が、確かに世界に刻まれていることを感じるために。

この本は、そんな感覚を身体に残す。派手な驚かしではなく、生活の中の音量を一段だけ下げ、その代わりに解像度を上げる。

書店という避難所は、これからも避難所のままだ。それでも時々、背表紙の列がこちらを振り返る夜がある。

あの夜の気配を忘れないうちに、また本を買いに行こうと思う。

今度は、入り口の前で一拍、息を止める準備をして。