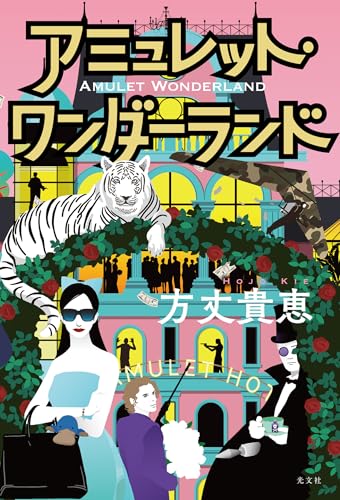

最初に言っておくと、このホテル、チェックインした瞬間から現実感が吹き飛ぶ。

名前は「アミュレット・ホテル」。

殺し屋、詐欺師、窃盗団…とにかく職業の欄に書いたらその場で警察を呼ばれそうな人たちが、悠々とロビーを歩いている。普通のホテルの「お客様は神様です」精神とは別次元だ。

ここではお客様は神様じゃない。お客様という言葉の中に、すでに爆薬や暗殺計画が詰まっている。

そして驚くのが、警察権力が一切介入しないということ。絶対的な中立地帯、という設定だけでもうお腹いっぱいになりそうだが、この世界ではそれが日常だ。アウトローにとって、ここは唯一の安息の地。いわば「悪党版のディズニーランド」だ。

表向きは豪華なホテルだけど、バックヤードには偽造パスポートの発行所や、武器庫にしか見えないルームサービス部門がある。メニューに「グレネードランチャー」が載っているホテルなんて、これまでの人生で一度も見たことがない。

で、このホテルを動かすのはたった二つの掟だけ。

「ホテルに損害を与えない」

「ホテルの敷地内で傷害・殺人事件を起こさない」

短い。でも、これが絶対だ。この二つが破られた瞬間、物語が始まる。なぜならそれは、このホテルの秩序そのものへの冒涜だからだ。

事件解決は単なる謎解きではなく、聖域の回復になる。この感覚がたまらない。普通のクローズド・サークルは「逃げられない」状況で事件が起きるけど、ここは「絶対起きてはいけない」場所で事件が起きる。その背徳感が作品全体をビリビリと覆っている。

ホテルの名前「アミュレット(護符)」は、この空間が犯罪者にとっての安全地帯であることの象徴だ。モデルとなった『ジョン・ウィック』の「コンチネンタル・ホテル」も有名だが、方丈貴恵はそこから銃撃戦を削り、推理を放り込んだ。これは反則級の置き換えだ。

結果として、アクション映画のビジュアル感と、本格ミステリの論理戦が同居する舞台が生まれた。読者はクールな世界観に酔いながら、じっくり謎を解く頭脳戦も楽しめる。

方丈貴恵という「特殊設定」の職人

方丈貴恵(ほうじょう きえ)の名前を初めて知ったのは『時空旅行者の砂時計』だ。鮎川哲也賞を受賞したこのデビュー作から、彼女はずっと「特殊設定ミステリ」の最前線を走っている。

〈竜泉家の一族〉シリーズでは、タイムトラベル、VR、人外…といったSFのガジェットを、本格ミステリの文法に押し込んでしまった。これ、やってみるとわかるけど、物語が破綻しやすく、普通はどこかで論理がほつれる。それを成立させるのが、彼女の異常なまでの緻密さだ。

『アミュレット・ホテル』シリーズにも、この〈設定から論理体系を構築する〉姿勢はしっかり息づいている。ホテルの掟は単なる背景じゃない。それはこの世界の物理法則みたいなもので、その中で事件が起き、その法則を守ったまま解決される。

つまり探偵の仕事は、「どうやってルールを破ったように見せかけたのか」を突き止めることだ。これは単に殺人事件の謎を解く以上に、システムの矛盾を暴く作業でもある。

面白いのは、このシリーズが〈竜泉家〉に比べて間口を広くしている点だ。〈竜泉家〉は設定も構造も複雑すぎて、読む人を選ぶ濃さがあった。でも『アミュレット』は、ポップカルチャー的な装飾で包んで、エンタメ感を増している。

著者自身「楽しい物語を目指した」と話していて、その戦略は成功していると思う。アクション映画好きにもミステリ好きにも刺さる、両刀使いの作品になった。

『ワンダーランド』のカオスと多様性

さて、『アミュレット・ワンダーランド』は、前作の魅力を引き継ぎつつも、さらに広がりを見せた。形式は連作短編集。これが功を奏している。短編ごとに事件の毛色を変えることで、ホテルという舞台の多様性を見せつける。

事件のラインナップがまた豪華だ。

- 動画配信中に殺される人気配信者。現代的でありながら古典的な密室トリック。

- バーに落ちていた謎の品を巡る、純粋な論理パズル。

- ホテル全体を巻き込む「殺し屋コンペ」という、血なまぐさいバトルロワイヤル。

- 爆弾魔とのタイムリミット対決。

これらを同じ舞台で成立させるのは、通常なら不可能に近い。だが、このホテルの設定なら可能になる。掟という縦軸があるから、どんな事件でもアミュレットの物語になる。

読んでいて面白いのは、この短編形式が、ホテルの耐久テストにもなっていることだ。「この設定でどこまでできる?」という実験を、作者自身が楽しんでいるようにも見える。

しかも結果は大成功。読者は事件ごとに視点を切り替えながら、最後まで飽きずに走り抜けられる。

スケールも前作から明らかにアップしている。タイトルの「ワンダーランド」は、『不思議の国のアリス』を連想させる通り、混沌と非日常の象徴だ。実際、登場人物も事件も増え、世界はよりカラフルに、より危険に進化している。

桐生と悪党たち――キャラクターの妙

シリーズの屋台骨はホテル探偵の桐生だ。冷静沈着で怜悧な頭脳の持ち主で、立ち居振る舞いは完全にプロフェッショナル。しかも第一作では、読み手の固定観念を利用して、鮮やかに裏をかく。この手際はお見事だった。

オーナーの諸岡、フロント係の水田も、単なる脇役にとどまらない。水田が「殺し屋コンペ」の標的になる話は、究極の労働災害だ。そんな状況でも桐生や諸岡は冷静に事態をコントロールしようとする。殺伐とした世界で垣間見えるチームワークやプロ意識が、作品に妙な温かさを加えている。

そして宿泊客たちは、ほぼ全員がプロの悪党。全員に動機と手段があるから、容疑者絞り込みが地獄みたいに難しい。それでも桐生は淡々と糸をほどいていく。悪党ばかりなのに妙に魅力的な人物もいて、「捕まってほしくないな…」と思う瞬間すらあるのが、このシリーズの面白いところだ。

アミュレット・ホテルにチェックインすべきは誰か

というわけで、結論として、本作は以下の読者にとって最高のミステリとなる。

- 新鮮で現代的な表現を求める、古典的な論理パズルとしての本格ミステリのファン。

- 『ジョン・ウィック』のようなスタイリッシュな世界構築を好み、かつ知的な挑戦を求める人々。

- 「特殊設定」というサブジャンルを愛好し、その第一人者が描く最高峰の作品に触れたい読者。

- そして、スリリングであると同時に知的であり、クールであると同時に複雑なミステリを求める、すべての読者。

総じて、『アミュレット・ワンダーランド』はアクション映画のスタイリッシュさと、本格ミステリの知的快感を無理なく融合させた稀有な作品だと思う。

特殊設定の非現実さを「ガバガバ」と言う人もいるが、それはジャンルの前提として許容されるお約束だ。むしろ、その自由さこそが、多様な事件を描ける土壌になっている。

このシリーズは、古典的な論理パズルを愛する人にも、スタイリッシュなアクション世界観に惹かれる人にも刺さる。

もしあなたが、クールでスリリングで、それでいてちゃんと論理で攻めてくるミステリを探しているなら、このホテルにチェックインして損はない。

もちろん、掟を破らないように。

破った瞬間、桐生があなたの部屋をノックするだろうから。