ホラー小説とは、単なる「怖さ」だけでは語れない文学だ。

背筋が凍るような怪異や、不気味な日常のひずみ、さらには読者の倫理や理性を揺さぶるような物語まで、その魅力は実に多彩。

この記事では、日本のホラー文学の中でも、「本当に怖くて面白い!」と多くの読者を唸らせてきたおすすめの傑作・名作60作品を厳選してご紹介する。

怪談、サイコホラー、社会派ホラー、イヤミス寄りのダークなフィクションまで幅広くカバーしつつ、2025年現在の今読むべき怖さにもちゃんと目を向けてある。

本リストの選定基準は三つ。

①読後も尾を引く「恐怖の余韻」

②物語としての面白さと完成度

③時代を超えて語り継がれる「革新性」または「影響力」

古典的な名作から、最近話題になったデビュー作、あまり知られていないけど実はスゴい一冊まで、バランスよく取り上げたつもりだ。

「暑い夜に背筋を凍らせたい」「久々に心底ゾッとする本を探している」という方にも、きっと新たなお気に入りが見つかるはずだ。

というわけで、日常の隙間から滲み出る恐怖の世界へ、ようこそ。

1.噂が、あなたの隣に座る夜 ── 背筋『近畿地方のある場所について』

フリーライターの「私」は、オカルト雑誌の新人編集者・小沢の依頼で、近畿地方のある地域にまつわる怪異譚の取材と執筆に関わることになった。

トンネルやダム、廃墟など、一見無関係に見えた心霊スポットの噂は、調査を進めるにつれて不気味な共通点を帯び始める。

雑誌記事、ネット掲示板の書き込み、インタビュー記録といった断片的な情報が積み重なる中、小沢は忽然と姿を消す。「私」は彼の残した資料をもとに、読者へ情報提供を呼びかける形で物語を再構成していくが、そこには語り手自身の思惑も滲み出てくる。

やがて「まっしろさん」や「赤い服の女」と呼ばれる怪異が、近畿地方の山間部に潜む一つの巨大な恐怖として輪郭を現していく。

秀逸なモキュメンタリー形式とリアリティ

この本には、目次もなければ、まえがきもあとがきもない。あるのは、ネットの書き込み、雑誌記事、怪談投稿、そして誰かの体験談だけ。

まるで現実に起きた事件の記録をめくっているような感覚に陥る。背筋『近畿地方のある場所について』は、徹底して「モキュメンタリー形式」にこだわった異色のホラーだ。

一つ一つの話は断片的だし、正直どれが本当で、どれが作り話なのか分からない。でもそれこそが本作の怖さの源。矛盾があり、書き手の温度もバラバラ。それなのに、あるキーワード、たとえば「赤い服の女」や「まっしろさん」、「トンネルの奥で何か見た」という証言が繰り返し現れることで、バラバラだった点が不可解に繋がり始める。

読み進めるうちに、こう思い始める。

「これは、もしかして……ほんとうにあった話なんじゃないか?」

都市伝説や民間伝承がどうやって広がっていくか、そのリアルなプロセスをそのまま再現したような構成が秀逸で、「噂が怖い」のではなく、「噂になる前の空気感」がすでに不気味。しかも、語り手である「私」が読者に情報提供を呼びかけてくることで、読み手自身も当事者にされてしまうのだ。

ただの怪異じゃない。人間の自己保身や身勝手さ、無関心がにじみ出る描写もあって、その胸糞悪さがリアルな恐怖をさらに際立たせてくる。

明確な結末や真相が提示されない部分も多く、怪異の正体や物語全体の意味について考察し、想像を巡らせる余地が大きく残されている。

この解決されないモヤモヤ感こそが、読み終えた後も続く、本作ならではの恐怖の源泉だ。

ページを閉じた時点で、話は終わっていない。

この本は最初から最後まで、「集められた記録」でできている。

つまり次に何かを足す番があるとしたら、それは……読んでしまった、あなただ。

2.科学とオカルトの、絶妙なはざま── 上條一輝『深淵のテレパス』

会社の部下に誘われ、大学のオカルト研究会が主催する怪談イベントに参加した高山カレン。その日を境に、彼女の周囲で不可解な現象が頻発するようになる。暗闇から響く湿った異音「ばしゃり」、ドブ川のような異臭、そして床に残る足跡のような形の汚水 。

怪現象はカレンの日常を蝕み、不眠と疲弊をもたらす。精神的に追い詰められた彼女は、藁にもすがる思いで、怪異調査系YouTuberとしても活動する「あしや超常現象調査」の芦屋晴子と越野に助けを求める。

調査を進めるうち、過去にも同様の怪談を聞いた後に失踪した人々がいることが判明し、事態はより深刻な様相を呈していくのであった。

科学的アプローチと超常現象の融合

怪奇現象って、本当にあるの?

その疑問に対して「ある」とも「ない」とも言わず、「とりあえず観測してみよう」と動き出す物語、それが上條一輝『深淵のテレパス』だ。

本作のユニークさは、超常現象に対する立ち位置にある。霊だの念だのをいきなり信じ込んだり、逆にバカにして笑い飛ばしたりするのではなく、「あり得るかもしれないが、まずは確かめよう」という冷静な態度。カメラにセンサー、防音マットまで導入して、徹底的に観察・検証する様子は、なんとも現代的でリアルだ。

とはいえ、物語にはちゃんと謎がある。ESP(超感覚的知覚)やテレパシーのような現象も登場するし、科学だけでは片づけきれない部分もきちんと残されている。でもそれが、世界を変えるような超常パワーではなく、「なんだかズレてて、むしろショボいかもしれない」という視点がまた面白い。

登場人物たちのコンビネーションも魅力のひとつだ。リーダー格の芦屋晴子は美人で男前、グイグイ突き進むタイプ。一方の越野は少し頼りなく見えるけど、意外な場面でひらめきと胆力を発揮する。この凸凹バランスが絶妙で、二人のやりとりがいいテンポを生んでいる。

他にもエスパーや探偵といったクセのある協力者たちが登場し、チームで怪異に挑む展開は、どこか冒険活劇のような爽快感もある。序盤はじっとりとしたホラー描写が効いているが、中盤以降は謎解きとアクションが加速。最後までダレずに読ませる構成力も光っている。

ガチのホラーというよりは、理性と好奇心で怪異に立ち向かう知的エンタメ。

怖い話が苦手な人でも、安心して踏み込める理性寄りの奈落だ。

3.撮影してはいけないのは、現実のほうだった── 矢樹純『撮ってはいけない家』

映像制作会社のディレクター・杉田佑季は、上司であるプロデューサー小隈から、ホラーモキュメンタリー『赤夜家の凶夢』の企画・撮影を任される。

ロケ地は山梨県の旧家・白土家。そこは小隈の再婚相手・紘乃の実家であり、「この家に生まれた男子は十二歳までに死ぬか消える」という忌まわしい言い伝えを持つ家だった。

撮影が進むにつれ、現場では説明のつかない異変が頻発する。やがて見学に訪れていた小隈の息子で、まもなく十二歳を迎える昴太が、「探し物をしてくる」という書き置きを残して失踪してしまう。

佑季はオカルトに詳しい後輩AD・阿南と共に昴太を追い、白土家に隠された過去と、呪いの正体へと踏み込んでいく。

因習×ミステリーの絶妙な融合

「その家、撮らない方がいいですよ」

矢樹純『撮ってはいけない家』は、その警句を正面から受け止めてしまった人々が、だんだんと地獄に引きずり込まれていく物語だ。

舞台は地方の旧家・白土家。モキュメンタリードラマの撮影隊が「呪いの家」をネタに番組を作ろうと乗り込んできたところから物語は動き出す。設定だけ聞くと、よくある和製ホラーっぽいが、本作の面白いところはそこから先。

撮るはずのフィクションが、現場そのものの現実に飲み込まれていく構造が見事だ。作り物と真実の境界が溶け始めることで、モキュメンタリー特有のメタ的恐怖がじっとりと効いてくる。

失踪事件、過去の殺人、家に伝わる呪物「鬼の鏡」、そして不気味な蔵の存在。バラバラに思えた要素が少しずつ結びつき、背後に潜む因習と業の塊が浮かび上がってくる。事件の謎が徐々に明かされていく展開は、ホラーというより上質なミステリのような読み味だ。

ディレクターの杉田とAD阿南のバディ構成も魅力的だ。オカルト否定派の杉田と、怪談オタクだけど妙に頼れる阿南。この対照的な二人がぶつかり合いながら真相に迫っていく流れがテンポ良く、エンタメとしてもぐいぐい引き込まれる。

とはいえ、読み終わった後に残るのは爽快感ではない。不快感と薄暗いざらつきだ。白土家にまつわる呪いは、何も霊的なものだけじゃない。

人間の欲、怨念、承認欲求、そして罪を見て見ぬふりする日常。そうした現実のほうがよほど怖い。だからこそ、この物語は忘れがたい。

ホラーとミステリの融合。

その着地点が「嫌な後味」だなんて、最高じゃないか。

4.記録か、創作か、その境界で迷子になる── フェイクドキュメンタリーQ『この人 行方不明』

本作は、YouTubeチャンネル「フェイクドキュメンタリーQ」で公開され、ホラーファンの間で高い人気を博しているモキュメンタリー映像作品群を書籍化したもの。

公開映像を基盤にしつつ、書籍版では追加取材情報や未公開資料、書き下ろしエピソードを加え、再構成が施されている。

収録内容は、「見たら死ぬ」と噂される呪いのビデオテープの調査、エレベーター内で消えた女性の映像記録、奇妙な写真加工依頼が集まるブログの顛末、海岸で失踪したカップルの残したフィルムなど、多彩な不可解事件を扱う。

各エピソードは映像書き起こしやインタビュー、写真、ブログ記事といった形式で構成され、明確な解決を避けたまま、不穏な印象だけを残して終わる点がシリーズの特徴となっている。

映像×書籍の新たな恐怖体験

YouTubeで話題になったあの不穏なフェイクドキュメンタリーが、今度は書籍になった。

フェイクドキュメンタリーQ『この人 行方不明』は、動画で感じたなんとも言えない不気味さを、紙という異なるメディアであらためて体験させてくれる作品である。

面白いのは、単なる映像の文字起こしではなく、書籍ならではの要素がふんだんに盛り込まれている点だ。たとえば、撮影当時には語られなかった背景情報や、登場人物の内面を匂わせる記述、さらには後日談や書き下ろしの新エピソードまで。QRコードから動画へもアクセスできる仕様になっていて、映像とテキストを行き来することで、より立体的な恐怖体験が可能になっている。

構成としては、インタビュー記録や報告書、ブログの引用、写真付きの資料など、「本当にこういう調査があったのでは?」と思わせるリアリティ重視の作り。まさにフェイクとリアルのはざまを狙い撃ちにしてくる。こうした作風だからこそ、「これって本当に作り物?」という不安が広がっていくのだ。

しかも、話が毎回すっきり終わるわけじゃない。行方不明者の行方は不明のまま、怪異の正体は明かされず、関係者の証言もどこか食い違っている。その曖昧さが妙にリアルで、ひたひたと現実のこちら側を侵食してくるような恐怖がある。

さらに読み進めていくと、「あれ、この事件とあの話、繋がってる?」と思えるような要素がいくつも出てくる。「キムラヒサコ」という名前、「謎の赤い印」、「録音された声の一致」など、単体では不明瞭でも、線で繋ぐと一気に不穏さが増す構成になっている。

映像をすでに観ていても楽しめるし、逆に書籍から入った人は映像を見返したくなるだろう。

本当に怖いのは、幽霊でも怪異でもなく、何も説明されないことなのだ。

5.それが怪異でも、仕事だから断れない── 寝舟はやせ『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』

実母との確執から住む場所も金も失った青年タカヒロは、「隣人と必ず仲良くすること」を条件とする奇妙なマンションの住み込み管理人の仕事に就く。行き場のないまま辿り着いたそのマンションで、彼はベランダ越しに現れる、人ならざる異形の「隣人」と出会う。

タカヒロの役目は、怪談好きの隣人の話し相手になることだった。隣人は毎夜のように不気味な怪談を語り、このマンションには他にも様々な怪異が潜んでいる。

何気ない会話一つでも、返答を一つ間違えれば命取りになりかねない、綱渡りのような緊張感をはらんでいて──。

怪異との奇妙な同居生活

「隣人と仲良くすること」

それが入居の絶対条件。

ちょっとした都市伝説みたいな物件かと思えば、冗談じゃなく、本当に隣に住んでるのは人間じゃない何かだった。

寝舟はやせ『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』は、そんな一行の注意書きから始まる侵食型のホラーだ。

隣人は怪異。見た目も声も、どう考えても人じゃない。しかし、時にグミを欲しがったり、拗ねたり、タカヒロをからかって笑ったり、妙に人間くさい一面も持っている。このギャップがなんとも絶妙で、怖いけれど可愛くて、でもやっぱり怖いという、不思議な感情をかき立ててくる。

物語は、主にベランダ越しに交わされる二人(?)の会話を軸に進んでいく。軽妙なやり取りの中に、じっとりとした違和感や、ふとした言葉に潜む脅威がにじみ出ていて、常に緊張しながら笑うという奇妙な読書体験をすることになる。

主人公タカヒロもただの巻き込まれ型ではない。毒親から逃げ、仕事もなく、なんとか家賃を払うために「怪異と仲良くする仕事」に手を出すという、ギリギリの現実を背負っている。でも彼のどこか達観したような物言いや、絶妙なツッコミが、作品全体を重くさせすぎず、テンポの良いホラーエンタメに仕上げている。

「ホラーなのに、笑える」「怖いけど、癒される」といった感想が並ぶのも納得だ。しかし、だからといって油断は禁物。隣人の底知れなさや、タカヒロの抱える傷が、不意に牙を剥く瞬間が必ず訪れる。

「仲良くしてください」という条件は、親切でも優しさでもない。

それはこの場所で生きるための、最低限のルールだ。

守れなければ、消える。

それだけの話である。

6.読むこと、それ自体が参加になる── 梨、株式会社闇『その怪文書を読みましたか』

本書は、2023年春に渋谷で開催され話題を呼んだ考察型展覧会「その怪文書を読みましたか」を書籍化したもの。

ホラー作家・梨と、ホラー専門制作会社・株式会社闇が収集したとされる、街中や郵便受けで発見されたという設定の「怪文書」100点以上を収録している。

怪文書はいずれも、意味不明な主張や支離滅裂な文章、奇妙な図形などで構成され、強烈な違和感を放つ。だがその断片の中には、「妖精さん」を探し崇拝する謎の組織〈妖精ともの会〉の存在や、文書同士の不穏な連関を示唆する要素が潜んでいる。

写真資料やQRコードから辿れる関連サイトを手がかりに、断片を読み解き、背後にある物語を考察していく構成が、本書の大きな特徴となっている。

展覧会体験の追体験と考察の楽しさ

破綻した文法、妙にクセの強い筆跡、意味のわからない図形。

『その怪文書を読みましたか』は、そんな理解不能な何かを、ただ眺めるだけでなく、「読んでしまった」後の自分の変化まで感じさせてくる危険な作品だ。

本作は、チケット即完売の考察型展覧会「その怪文書を読みましたか」の世界観を、自宅で追体験できる図録的資料集。会場に貼られていたであろう、無数の怪文書の写真がフルカラーで収録されており、ページをめくるごとに、意味不明という名の恐怖が迫ってくる。

だが、この本の見どころはそこからだ。一見バラバラに見える怪文書の中に、微細な共通点や反復、どこかで見たようなキーワードが混ざってくる。そして、気づかぬうちに考察を始めてしまう。

そして、それこそが罠だ。意味を見出そうとした瞬間から、あなた自身が物語の中に入り込んでしまうのだ。

たとえば、「妖精ともの会」という聞きなれない組織名や、「翻訳者に選ばれる」という文言。最初は冗談のように見えるかもしれない。しかし、読み進めるうちにその輪郭が濃くなり、現実の隙間に紛れて存在していそうな気配を帯びてくる。

本書は、印刷されたファウンド・フッテージとも言える構成をとっていて、「収集された怪文書」という体裁はあくまで設定のはずなのに、ページをめくる手はだんだんと本物に触れているような後ろめたさと不安感を覚えはじめる。

そして気づけば、あなたは怪文書の「読者」から「解釈者」へ。

もしかすると「当事者」へと移行しているのかもしれない。

あなたはもう、その怪文書を読んでしまったのだから。

7.それ、ほんとに「他人の話」だと思ってる?── 梨『かわいそ笑』

ある女性が自身の奇妙な体験について、ホラー作家・梨氏に相談を持ちかける、というモキュメンタリー形式で構成された、全五編からなる連作短編集。

ネット上で見つけた奇妙な紙、心霊写真とされる画像、匿名掲示板に投稿された不気味な写真、差出人不明の呪いのメール、死者を冒涜する儀式「あらいさらし」など、現代のインターネット文化や都市伝説を背景にした怪談が描かれる。

各話は独立した怪談のように進むが、読み進めるうちに「横次鈴」という女性が、異なる物語の中で繰り返し被害者として現れていることが浮かび上がる。

やがてこれらの怪談が、特定の個人を標的にした「物語の書き換え」による呪いと、その拡散に関わる企みによって結びついていることが明らかになっていく。

ネット怪談の再構築と「書き換え」の恐怖

「横次鈴って知ってる?」

その名前を見た瞬間から、もうこの話は自分とは無関係ではいられなくなる。

梨『かわいそ笑』は、ネット掲示板、SNS、音声ファイル、メールログなど、現代的で身近なプラットフォームを舞台に展開されるモキュメンタリーホラーだ。収録された怪談はどれもありがちに見える。都市伝説、学校の噂、変なバイト、いかにもな話ばかり。でも、読み進めていくうちに違和感が膨らんでくる。

キーワードは「横次鈴」。ありふれた怪談の被害者の名前が、なぜかどれも彼女に書き換えられている。その意図はただの都市伝説遊びではない。呪いを一点集中で増幅させる、悪意のシステム。それを動かしているのは誰か、そして加担しているのは……まさか自分じゃないか?

本作の恐ろしさは、「読んだら呪われる」なんて甘い話では済まない点にある。読者が物語の構造を理解し、「横次鈴」の名前に注目した時点で、もう発動条件は満たされている。呪う側になる可能性。自分の無自覚な行動が誰かを傷つけているかもしれないという、現実的な恐怖。これほどメタで気持ち悪いホラーはなかなかない。

さらに、時系列はバラバラ、語り手はあやふや、事実と虚構の境目は常に曖昧。情報を整理し、繋がりを見出そうとするほど、深く物語に引きずり込まれていく。そしてその考察こそが、呪いの加速装置になっているのだ。

挿入される怪しい画像、読み取りが必要なQRコードといったリアルな仕掛けも読者の現実を侵食してくる。

タイトルの『かわいそ笑』。

その冷笑めいた言葉の裏にある感情がわかったとき、きっと背中に冷たいものが這い上がるはずだ。

8.崇拝か、呪いか、その名は「マレ様」── 芦花公園『とらすの子』

都内で無差別殺人事件が続発する中、フリーライターの坂本美羽は、事件の真相を知っていると語る女子中学生・ミライと接触する。

ミライは、社会から疎外された人々が集う「とらすの会」と、その主宰者で、人知を超えた力を持つと噂される麗人「マレ様」の存在を語る。マレ様は、会員たちの恨みを代行するかのように、憎悪の対象を死へと導くという。

だが、秘密を明かした直後、ミライは美羽の目の前で惨殺されてしまう。一方、都内の中学校に通う川島希彦は、その美貌ゆえに孤立し、歪んだ人間関係の中で生きていた。彼の存在もまた、事件と不穏に交差していく。

やがて正義感の強い女性警察官・白石も捜査に加わり、美羽、希彦、白石の三つの視点から、「とらすの会」とマレ様を巡る、倒錯した美しさと恐怖を孕んだ物語が浮かび上がっていく。

悪夢的カルトと「マレ様」の魔性

いじめられていた少年、孤独なライター、壊れかけた警察官。彼らが辿り着いたのは、心を癒す優しい集まりのはずだった。

「とらすの会」

でもそこは、信頼ではなく執着が支配する、じっとりと粘ついた場所だった。

芦花公園『とらすの子』は、そんな救済の仮面をかぶったカルトの内側を、濃密に、いやむしろ生々しく描き出す一冊だ。

その中心にいるのが「マレ様」。性別不詳、神がかった美貌、そして人の心と生死を操るような、どこか非人間的な存在感。マレ様に魅せられた人々は、知らず知らずのうちに、依存し、崇拝し、破滅していく。

本作が凄まじいのは、その描写の濃さだ。血の匂いがするようなフォークホラー的な因習描写と、バラの花が咲き乱れるような耽美的でゴシックな美の対比が、容赦なくページを支配する。綺麗なのに、気持ち悪い。怖いのに、目を逸らせない。

構成もまた巧妙だ。視点人物は一人ではなく、複数。語りの温度が変わるたびに、同じ出来事が違った意味を帯びていき、物語の構図はどんどんねじれていく。

そして迎える、あのラスト。救いもカタルシスも容赦もない。読後に残るのは、ただしんとした絶望と、胸の奥に刺さったまま抜けない棘のような何かだ。

芦花公園自身が「怖い話じゃなく、いやな話を書きたかった」と語るように、本作は道徳も、安心も、情緒的な救済も、何も用意していない。

なのに、なぜか惹かれてしまう。この不快で美しい沼から、もう抜け出せない。

9.死者と生者、ふたりぼっちの幽かな旅路── 北沢陶『をんごく』

大正末期の大阪・船場。画家の古瀬壮一郎は東京で暮らしていたが、実家の勧めで幼馴染の倭子と結婚する。

だが新婚生活は長く続かず、関東大震災で倭子は足に重傷を負い、療養のため戻った大阪で、その傷がもとで若くして命を落としてしまう。

最愛の妻を失った壮一郎は深い喪失に囚われ、倭子と再び言葉を交わしたい一心で口寄せの巫女を訪ねる。しかし巫女は、「彼女は普通の霊ではない。死にきれていない」と不吉な警告を告げる。

やがてその言葉どおり、壮一郎の周囲では怪異が頻発し、姿を現す倭子の霊も、生前の面影を残しながら、声や気配を歪ませていく。

大正ロマンと和風ホラーの情緒

大正の終わり、活気と粋が入り混じる大阪・船場。そこに響く不吉なわらべうた「をんごく」。

北沢陶『をんごく』は、その時代の香りをまといながら、人ならざるものと人の心をめぐる、哀しみと奇縁の物語だ。

主人公は、最愛の妻・倭子を亡くし、深い喪失に沈む壮一郎。そんな彼の前に現れたのが、人の魂を喰らうという異形の存在・エリマキ。顔がなく、しかし相手が最も強く思う人の姿に見えるこのあやかしは、掴みどころがないようでいて、どこか人間味をにじませる。

そんなふたりの、どこか奇妙で、どこか親しみのある関係性が、物語を前へと引っ張っていく。融通の利かない生真面目な男と、おしゃべりで調子のいい妖。ぶつかりながらも少しずつ歩調を合わせていく姿には、友情とも依存ともつかない感情の芽が見え隠れする。

船場の風景は、資料をもとに再構成された確かな手触りを持ち、生活の息遣いや言葉遣いまでもが丁寧に描かれる。その美しい街並みの片隅に、旧家の因習や怪異、口寄せの儀式、不吉な歌がしっとりと根を張っていて、和のホラーとしての醍醐味もたっぷり詰まっている。

関東大震災という現実の悲劇が、物語の背景に深く関わっているのも印象的だ。壮一郎の悲しみは個人のそれにとどまらず、時代全体が抱えた喪失とも重なっていく。そしてエリマキという異質な存在との出会いが、彼にとって大切な人との別れを受け入れるための長い旅となっていく。

物語を読み終えたあとに残るのは、怯えではなく、どこかに置いてきた感情にそっと触れたような、かすかな余韻。

見えないものと共に生きること、その不確かさと優しさを、そっと差し出してくれる。

10.目をそらしたら、終わり── 乙一『シライサン』

眼球が破裂して死亡するという、奇妙な連続変死事件が発生する。被害者たちには共通点があった。死の直前、何かに怯え、取り憑かれたような状態だったという。親友を目の前で亡くした大学生の瑞紀と、弟を失った春男は、共に事件の真相を探り始める。

彼らは事件の鍵を握る女性・詠子を探し出すが、彼女もまた「シライサン……」という謎の言葉を残して死んでしまう。その名を知ると現れ、目をそらすと殺されるという都市伝説「シライサン」の呪いは本物なのか。

瑞紀と春男は、事件に興味を持った雑誌記者・間宮と共に、呪いの核心に迫っていく。

新世代の都市伝説ホラー、その恐怖のルール

その名前を聞いたときから、カウントダウンは始まっている。

本作は、乙一が「安達寛高」名義で監督・脚本を手がけたオリジナルホラー映画『シライサン』の小説版だ。

ルールはシンプル。「名前を知ると呪われる」「現れたら目をそらしたら殺される」。

古典的なようで、妙に現代的でもあるこの設定が、日常と地続きの恐怖を生み出している。いつ、どこで誰がその名前を口にするかわからない緊張感。そして、遭遇してしまったら最後、一瞬たりとも視線を外せない絶望感。これが想像以上にしんどい。

この呪いが情報として伝播していく構造も秀逸だ。名前を知ることで感染し、噂が命取りになる。現代のネット社会、バズる情報、拡散されるデマ。そうしたものと地続きの感覚があるからこそ、読者はただの作り話としてこの恐怖を切り離せない。

そして「シライサン」の最大のアイコンである〈目〉。大きくて異様なその目は、「見る・見られる」というホラーの根源的なテーマを突きつけてくる。見続けるしかないという状況が、人間の本能的な不安を引きずり出してくるのだ。

また本作がユニークなのは、ホラーにありがちなお約束に対して、登場人物たちが妙に冷静なツッコミを入れたり、呪いのルールを分析的に捉えようとする場面があることだ。怖がるだけじゃなく、「なんでそうなるんだよ」と言いたくなる気持ちを登場人物が代弁してくれるあたり、乙一ならではのメタ感覚が光っている。

Jホラーの王道を踏襲しながら、そこに客観的な視点や批評性を織り交ぜる。

怖い話というより、ホラーとは何かを問いかけてくるような、そんな知的な冷たさとゾクゾクが共存した一作だ。

目をそらしたらアウト。

読んでるあいだは、視線を逸らさないように。

11.化け物が愛を語るとき、世界はどこまでも歪む── 堀井拓馬『夜波の鳴く夏』

大正時代、かつて人間を「人間飴」にしていたという妖怪「ぬっぺほふ」は、今やペットとして飼われる存在となっていた。

名無しのぬっぺほふ「おいら」は、財閥家の令嬢コバト姫に飼われ、彼女に純愛を捧げていた。しかし、コバト姫が義理の兄・秋信と関係を持っていることを知り、嫉妬に駆られる。

おいらは秋信を抹殺するため、観る者を不幸にするという呪われた絵画「夜波」を手に入れようと画策する。妖怪たちが集う怪しい市場「無得市」に夜波の画家ナルセ紳互を引き込み、絵を手に入れるが、事態は思わぬ方向へ展開していく。

大正ロマンとエログロ妖奇譚の融合

舞台は大正時代。文明開化の残り香と退廃の影が入り混じるこの時代に、肉塊のような妖怪「ぬっぺほふ」が恋をする。

堀井拓馬『夜波の鳴く夏』は、人を選ぶ過激さと、そこに滲む純粋すぎる感情が心をかき乱す、異形×人間の愛憎奇譚だ。

主人公の「おいら」は、見るも無惨な姿をした妖怪。でもその中身は、どこまでも真っすぐで、どこまでも不器用で、どこまでも一途。彼が恋をした相手は、美しく気高いコバト姫。自分とは比べものにならないほどに遠い存在に惹かれ、彼女のために笑い、泣き、殺しも厭わぬ純粋な想いを募らせていく。

「人間飴」や「無得市」といった異様なガジェットや、ぬっぺほふのげひょげひょ笑い、あばーあばーと泣く様子。あらゆる描写が濃く、癖が強く、どこを切ってもグロテスクだ。でもそのグロさが、不思議と美しくすら感じられる瞬間があるのだから厄介である。

過激な描写、嗜虐的な関係性、ねじれた感情。そうした要素は人を選ぶかもしれないが、それがこの物語にしかない中毒性を生んでいるのも事実。エログロ、愛憎、欲望、そして祈り。すべてが渦巻く中で、「おいら」の語りはどこまでも真剣で、どこまでも切ない。

本作の核には、日本古来の異類婚姻譚の香りがある。でもこれは、単なる妖怪×人間の悲恋ではない。現代的な嫉妬、執着、支配欲が加わることで、もっとドロリとした、もっとねじれた「愛の物語」に仕上がっている。

化け物なのに、化け物だからこそ、誰よりも人間くさい。読む側はそれを笑うこともできず、目を逸らすこともできず、ただその歪んだ愛を見つめ続けるしかない。

この物語をどう受け取るかは、読む人の心の温度次第かもしれない。

でも一度この世界に足を踏み入れたら、そう簡単には忘れられないのだ。

12.怪異は、あなたの心の奥からやってくる── 宇佐美まこと『るんびにの子供』

表題作「るんびにの子供」では、幼稚園の池から現れた不思議な少女が、主人公の女性の成長後も姿を見せるようになる。彼女はその子供の存在を、不幸な現実への復讐に利用しようと考えるが……。

本作は、この表題作を含む7編の怪談短編集。日常に潜む人間の心の闇や、怪異現象を通じてあぶり出される人間の業を描き出す。第1回『幽』怪談文学賞短編部門大賞受賞作を含む、著者のデビュー作にして原点が詰まった一冊。

デビュー作ながら確立された、宇佐美まことの世界

ゾッとする話はたくさんある。でも、人間の内側からにじみ出るような「ヒトコワ」を描ける作家は、そう多くない。宇佐美まことのデビュー作『るんびにの子供』は、そんな「人間の中の怪談」を丁寧にすくい上げた短編集だ。

表題作『るんびにの子供』では、不思議な子どもの存在が出てくる。しかし、本当の怖さはそこじゃない。不倫、ヒモ、嫉妬、怒り、後悔。誰の心にも潜んでいるかもしれない、ちょっとした醜さやズルさ。それがにじみ出て、怪異と絡まり、気づいたら引き返せないところまで来ている。そういう、身に覚えがありそうで笑えない怖さがあるのだ。

宇佐美作品の面白さは、怪異と人間の心が双方向に作用するところにある。幽霊や得体の知れない何かが人をおかしくするのではなく、人間の中の業や弱さが、得体の知れない何かを引き寄せる。だからこそリアルだし、逃げ場がない。

派手な仕掛けや残酷描写には頼らない。文体は落ち着いていて、構成もじっくり練られている。それでも読み進めていると、ふとした表情や言葉の選び方にヒヤッとさせられるのだ。その感覚が、読み終えたあとも消えないまま残る。

『キリコ』は、女性ふたりの会話だけで成り立つ短編だが、そこに仕掛けられたトリックや、言葉の裏にある心理戦が見事だ。ミステリ好きにも刺さる構成になっていて、物語の幅広さにも驚かされる。

この作品には、後の宇佐美作品に通じる空気がすでに漂っている。何気ない日常の中にひそむ不穏さ、人間の情念にじんわりと絡みつく怪異、そしてこちらをじっと見つめ返してくるような視線。

はじめて宇佐美まことに触れる人にも、長く追いかけている人にも、しっかりと届く。

どこまでが自分で、どこからが〈それ〉なのか。

そんな疑問が、気づけば心にこびりついて離れない。

13.その恐怖は、社会の片隅に潜んでいる── 宇佐美まこと『角の生えた帽子』

表題作「悪魔の帽子」の主人公は、様々な女性をいたぶり殺すことでエクスタシーを覚える悪夢に悩まされている。

その夢は自身が手を下したかのようなリアルさを持っていた。ある日、夢で見たのと同じ殺人事件が現実に起こっていることを知り、ニュースで報じられた犯人の顔は自分と瓜二つだった。

運命の残酷さに翻弄される人々の悲劇を描く表題作のほか、「花うつけ」「犬嫌い」「城山界隈奇譚」など、人間の心の昏闇や地獄を描き出す12編を収録した短編集。

悪夢か現実か? 運命に翻弄される人々

殺人鬼の顔が、自分と同じだったら?

宇佐美まこと『角の生えた帽子』の一編『悪魔の帽子』は、そんな悪夢のような状況から幕を開ける。

自分が自分であるという感覚が崩れていく、不穏なドッペルゲンガーの恐怖。その中で浮かび上がるのは、自己という存在の不確かさと、抗えない運命への疑問だ。

しかし、この短編集の怖さは化け物や霊だけじゃない。描かれているのは、不倫、家庭内暴力、児童虐待、ニート、依存といった、どこかにありそうな人間の闇ばかり。そこに怪異が紛れ込むことで、現実の陰に光が当たり、逆に超常の存在の方が人間的に見えてしまうような錯覚すら覚える。

全12編、それぞれの短編に違った切り口の恐怖が仕込まれているのも魅力だ。『夏休みのケイカク』にはブラックな笑みが浮かぶし、『花うつけ』『みどりの吐息』にはじわじわ染みてくるような奇妙なあと味がある。『左利きの鬼』では、読む側の感情が揺さぶられて思わず切なくなる。

読後感は、短編とは思えないほどずっしり重たい。一話一話が濃密で、物語が終わっても頭の中でぐるぐると回り続ける。怖いけれど、読む手を止めたくない。痛々しいのに、もっと知りたくなる。そういう、矛盾した感情を呼び起こすのが、宇佐美作品の底力だ。

本作では、恐怖が社会の歪みとつながっている。怪異はあくまで現象であって、問題の本体は人間そのもの。だから怖い。だから他人事にできない。

ホラーを読むつもりで開いたはずなのに、気づけば人間の弱さや切なさに胸を突かれている。そういう物語が詰まっている。

14.それは「怖い」という噂から生まれた── 澤村伊智『ぼぎわんが、来る』

幸せな新婚生活を送る田原秀樹のもとに、ある日来訪者があった。その日を境に、秀樹の周囲では原因不明の怪我や不気味な電話といった怪異が頻発する。一連の現象は、秀樹の亡き祖父が恐れていた「ぼぎわん」という化け物の仕業なのか。

愛する家族を守るため、秀樹はオカルトライターの野崎や、霊媒師の血を引く嬢・比嘉真琴を頼るが、事態は悪化の一途を辿る。正体不明の恐怖「ぼぎわん」の脅威が、登場人物たちにじわりと迫るノンストップ・ホラー。

正体不明の恐怖「ぼぎわん」の圧倒的脅威

「ぼぎわんって知ってる?」

そう言われたとき、もうその恐怖は始まっている。澤村伊智『ぼぎわんが、来る』は、古くて新しいホラーの原点に立ち返った、現代怪談の傑作だ。

本作最大の見どころは、なんといっても〈ぼぎわん〉という存在そのものにある。正体不明、目的も不明。ただ一つわかっているのは、名前を知られ、呼びかけに応じた者に忍び寄り、なりすまし、壊していくということ。意味がわからないからこそ怖い。理屈も通じないし、感情も読めない。ぼぎわんは、人智を超えた理不尽の象徴として、読者の背後にぬるりと張りついてくる。

物語は章ごとに語り手が変わる構成になっていて、視点が切り替わるたびに、同じ出来事が違った顔を見せてくる。第一章では、育児に積極的な理想の夫として登場した秀樹が、次の章では妻・香奈の視点を通して、まったく違う姿で描かれる。さらに、オカルトライターの野崎の登場によって、真相はまた複雑に揺れ動いていく。

この多層的な構成がじめじめと効いてくる。怪異の恐怖だけでなく、登場人物それぞれの嘘や弱さ、隠されたエゴや欺瞞が、読み進めるほどに浮き彫りになっていくからだ。

怖い話というより、怖い人間の話でもある。誰が本当のことを言っているのか。怪異は本当にあちら側からやってきたのか。それとも、この世界の、すぐそばにあったものなのか。

『ぼぎわんが、来る』は、単なる怪談では終わらない。

ホラーの形式を借りながら、人間そのものの恐ろしさと、どうしようもない現実を、いやでも突きつけてくる。

気づいたときには、もう名前を知ってしまったあとだ。

逃げ場は、どこにもない。

15.その「語り」は、もう始まっている── 澤村伊智『ずうのめ人形』

オカルト雑誌で働く藤間は、一週間前に不審死したライター・湯水が遺した原稿を託される。

その原稿には、ある都市伝説「ずうのめ人形」に触れた中学二年生・来生里穂の身に起こる怪異が描かれていた。原稿を読み進めた藤間自身にも、赤い糸が見えたり、小さな人形が見えたりといった異変が起こり始める。

同僚の野崎とその婚約者・真琴に相談するが、事態はさらに深刻化する。これは単なる都市伝説なのか、それとも現実に存在する呪いなのか。比嘉姉妹シリーズ第二弾、呪いの連鎖を描くホラーミステリー。

都市伝説×呪いの連鎖が生む恐怖

「その原稿、読まない方がいいですよ」

そう言われても、気になってしまうのが人間というものだ。

澤村伊智『ずうのめ人形』は、都市伝説ホラー×本格ミステリの絶妙な融合で、読む者の好奇心ごと呪ってくるような恐ろしさを放っている。

モチーフは、読んだら死ぬ、という王道の都市伝説。でも本作が面白いのは、それを現代的にアップデートしているところだ。原稿、交換ノート、口伝え……「語ること」「伝えること」そのものが、呪いの媒体になるという構造が恐ろしくも秀逸である。

しかもこの呪い、読んだ本人だけじゃ済まない。無関係な人間にも被害が及ぶという、救いのない仕様は理不尽そのものだ。

「ずうのめ人形」や「赤い糸」のビジュアルも印象的で、読みながら脳内に映像が浮かんでくる。どこまでも追いかけてきそうな、目の奥に残る気持ち悪さ。ただの霊的恐怖ではなく、「語り」や「視ること」へのメタ的な問いまで孕んでいて、薄気味悪さの層が深い。

本作は〈比嘉姉妹シリーズ〉の2作目にあたる。今回は妹・真琴だけでなく、謎多き姉・美晴の過去にも踏み込んでいく構成になっていて、ホラーだけじゃなく人間ドラマとしての読み応えも抜群だ。

語り手はふたり。ある意味で無関係な青年・藤間と、原稿の中に綴られた少女・里穂。このふたつの視点が交互に描かれ、やがて交差し、すべてがひとつに繋がったとき、背筋がぞわりとするような真実が現れる。

伏線の回収も見事で、ホラーとミステリの境界線をあえて曖昧にしながら、どちらのジャンルファンにも深く刺さる構成だ。

怖いのは、化け物よりも「語り」そのものかもしれない。

そしてあなたも今、その呪いに触れてしまった。

最後まで読んでしまったあなたは、もう無関係ではいられない。

16.この家は、砂に呑まれていく── 澤村伊智『ししりばの家』

夫の転勤で東京に越してきた笹倉果歩は、慣れない土地での生活に孤独を感じていた。

そんな中、幼馴染の平岩敏明と再会し、彼の家に招かれる。平岩家の人々との交流で心癒される果歩だったが、その家には奇妙な点があった。不快な音、そして部屋の至る所に散らばる不気味な「砂」。

果歩は怪異の存在を訴えるが、平岩は異常はないと言い張る。一方、過去にこの家に関わり、心身に異常をきたした五十嵐哲也は、平岩家を監視していた。果たして平岩家には何が潜んでいるのか。「ししりば」と呼ばれる怪異の正体とは。比嘉姉妹シリーズ第三弾。

砂と家にまつわる、じっとりとした恐怖

ジャリッ。靴の裏に何かがこびりつくような違和感。

畳の上に薄く積もる砂。それを誰も気に留めない家族。

澤村伊智『ししりばの家』は、家という最も日常的で安全な場所が、ジリジリと異常に侵食されていく恐怖を描いた異色のホラーだ。

物語の舞台は、どこにでもある平凡な一軒家。だが、そこでは「不快な音」が絶えず鳴り響き、「砂」が部屋に降り積もり、誰もそれを異常と認識しない。読者は、この微細な違和感の連続に、少しずつ追い詰められていくことになる。

澤村氏は、「砂は怖くないものだからこそ、怖く描けたら本物だ」と語っている。その言葉どおり、本作の砂は、目に見えて動くでもなく、血を流すでもないのに、なぜか恐ろしくて仕方がない。

ただの不快感が、あるラインを越えた瞬間に「もう戻れない」と思わせるほどの絶望に変わる。その変化が本当に巧い。

また本作は〈比嘉姉妹シリーズ〉において、比嘉琴子の過去が初めて本格的に描かれるエピソードでもある。今では最強の霊能者として知られる彼女が、かつて小学生だった頃、どんな経験をしたのか。そこに描かれるのは、ひとりの少女の目を通して見えた家の狂気だ。

一見普通に見える家族の風景が、外側から見れば完全に壊れているという感覚。常識が内と外でズレていくことの恐ろしさ。

そして、異常を異常と認識できなくなったとき、人はどこまで壊れてしまうのか。このテーマが、ホラーの皮をかぶりながら胸に迫ってくる。

物語は終盤、想像を超える展開を迎える。しかもミステリ的な仕掛けも巧妙に仕込まれていて、単に怖い話として消費されることなく記憶に強く残るのだ。

怖いのは幽霊ではない。

自分が今、立っているこの家の床が、もう「まとも」じゃなかったと気づいたとき。

その感覚こそが、本当の恐怖なのだ。

17.見慣れた街の隣にある、ねじれた京都── 綾辻行人『深泥丘奇談』

ミステリ作家の「私」は、京都に似ているがどこか違う街「深泥丘」に住んでいる。ある日、眩暈に襲われ、偶然見つけた「深泥丘病院」に駆け込む。そこは、左右対称の眼帯をした双子の医師や、体のどこかに包帯を巻いた看護師たちがいる奇妙な病院だった。

それ以来、「私」の周囲では不可解な出来事が頻発するようになる。しかし、「私」の記憶はしばしば曖昧で、体験したはずの怪異を忘れてしまう。この街では常識とされることも、「私」だけが知らない。日常が静かに侵食されていく、幻想と怪奇に満ちた連作短編集。

京都であって京都でない、奇妙な異界

送り火は五山じゃなくて六山だった。電車の線路を、怪物が走っていた。

綾辻行人『深泥丘奇談』の舞台となる「深泥丘」は、そんな少しだけ違う京都に存在している。

街の風景は、どこかで見たことがあるようで、でも細部が少しずつズレている。知っているはずの場所が知らない顔をしていて、歩いているだけで現実感が薄れていく。作者自身が京都在住ということもあり、描写には妙なリアリティがある。それだけに、日常と非日常が滑らかに溶け合うような感覚が癖になるのだ。

本作は短編集の体裁をとっていて、語り手はすべて「私」。その「私」が、深泥丘の病院に入院しているという設定で、各話で奇妙な出来事に巻き込まれていく。しかしその出来事が現実なのか、夢なのか、妄想なのか。誰も確かめてくれないし、そもそも「私」自身が覚えていない。

「なんでこんなことが起こったのか」よりも、「これって本当に起きたのか?」と問いたくなる。怖い話のようでいて、自分の記憶や認識が怪しくなる話でもある。

そしてそれはたぶん、ホラーというより、現実に対する信頼そのものが崩れていく怖さだ。

何かがはっきりしないまま、ただざらついた不安だけが残る。

そういう物語が好きな人には、たまらない世界がここにある。

この街に、ようこそ。

帰り道は、ちゃんと覚えてるだろうか?

18.このクラスには、いないはずの誰かがいる── 綾辻行人『Another』

1998年春、父の都合で地方都市・夜見山市にある母の実家に身を寄せ、夜見山北中学三年三組に転入した榊原恒一。

しかし、クラスは何かに怯えるような異様な空気に包まれていた。クラスメイトたちは、眼帯をした不思議な雰囲気の美少女・見崎鳴を「いないもの」として扱っている。

恒一は鳴に惹かれ接触を試みるが、謎は深まるばかり。「いないものの相手をするのはよせ」という警告も受ける。そんな中、クラスメイトが凄惨な死を遂げ、それを皮切りにクラスの関係者に死の連鎖が始まる。

このクラスに隠された秘密とは? 呪いの正体とは? 学園ホラーと本格ミステリが融合した傑作長編。

学園ホラーの王道と予測不能な死の連鎖

クラスにひとり、いてはいけない人間が混ざっている──。

綾辻行人『Another』は、学園ホラーと本格ミステリ、その両方の旨みをたっぷり詰め込んだ、死の連鎖が止まらない物語だ。

舞台は1998年、夜見山北中学校・三年三組。東京から転校してきた榊原恒一が出会うのは、眼帯をつけた謎めいた美少女・見崎鳴(みさき・めい)。そして、クラス中に漂う異様な空気。そこには、「このクラスでは、ある決まりごとを守らなければいけない」という、得体の知れないルールがあった。

三年三組には呪いがかけられている。その年の構成が揃ったとたん、クラスやその関係者に死が連鎖する。しかも、その死に方がとにかくキツい。傘が喉に刺さる。エレベーターが落ちる。階段から転げ落ちて……あとは読んで確かめてほしい。

ただのショッキング描写で終わらせないのが綾辻行人だ。この作品には、しっかりとした〈謎〉がある。三年三組の呪いとは何か。そして、クラスに紛れ込んでいる「死者」は誰なのか。あちこちに伏線が散りばめられ、読み進めるうちに一つひとつ繋がっていく感覚がたまらない。

そして終盤、明かされる真相。あの瞬間、それまで当たり前だと思っていたことが崩れ落ちていく。「あれは、もしかして……?」と気づいたときの背筋が凍る感覚。ホラーでもあり、ミステリでもあるからこそ成立する恐怖だ。

誰がいらないのかなんて、そんな選別はしたくない。

しかし、このクラスに限っては、それを選ばなければ誰かが死ぬ。

その選択を迫られたとき、あなた自身もまた参加者になってしまうのだ。

19.その奈落を覗く覚悟はあるか── 平山夢明『異常快楽殺人』

実在した7人の大量殺人者の人生と犯行を克明に追ったノンフィクションもの。

昼はピエロとして子供たちを喜ばせ、夜は少年を襲う青年実業家ジョン・ウェイン・ゲーシー。殺害した女性の死体を弄び、母への愛憎を募らせるエドワード・ゲイン。抑えがたい欲望のままに360人を殺害したとされるヘンリー・リー・ルーカス。

彼らはなぜ、常軌を逸した犯行に手を染めたのか。その無意識の深淵に潜む果てしない欲望と、満たされぬ渇望の根源を探る、人間の精神に刻まれた禁断の領域に踏み込んだ、衝撃的な一冊。

異常性の根源を探るノンフィクションとしての深み

ページをめくるたび、胃がきしむ。しかし目をそらせない。

平山夢明『異常快楽殺人』は、エド・ゲイン、ジェフリー・ダーマー、ジョン・ウェイン・ゲイシーら7人の凶悪シリアルキラーの実像を描いた、常識の外側にあるドキュメントである。

扱われている事件は、屍姦、人肉食、少年への性暴力、遺体の加工といった、目を背けたくなるようなものばかり。映画『サイコ』『羊たちの沈黙』『IT』のモチーフにもなったこれらの男たちは、いわば現代の怪物だ。

でも本書は、ただ猟奇的なエピソードを並べて怖がらせようというものではない。恐怖や嫌悪の向こう側にある、「なぜ」を徹底的に掘り下げていく。

彼らはなぜ、そんなことをしたのか。その内面を覗いていくと、ほとんど全員が幼少期に虐待を受け、社会から見捨てられ、孤独の中で人格を歪められていった経緯が見えてくる。その過程には、ただの悪という言葉では済まされない、どうしようもない哀しみや、誰にも救われなかった空白がある。

決して共感できるわけじゃない。でも、理解しようとしてしまう自分に気づく瞬間がある。そのとき、読者の中で「正常」と「異常」の境目がにじんでいく。

本書には、圧倒的な筆致と、突き放すような冷徹さ、そして時折顔を出す異様なユーモアすらある。それが平山夢明という作家の持つ異能であり、この作品をただの犯罪ノンフィクションでは終わらせない力になっている。

この本は、読む体力も精神力も必要だ。

怖いもの見たさだけで手を出すと、帰ってこれなくなるかもしれない。

だが、それでも覗いてみたいというのなら。

覚悟を持って挑んでほしい。

20.それは「向こう」からやってきたのか、それとも自分の中にいたのか── 小池 真理子『異形のものたち』

日常の隙間に潜む「この世ならざるもの」との静かな邂逅を描いた、六編から成る怪奇短編集。

母の遺品整理中に般若の面をつけた女と遭遇する「面」、亡夫への想いを断ち切れぬ妻の前に現れる、夫に恋焦がれたまま死んだ女性の霊を描く「ゾフィーの手袋」、心の傷を抱える妹が死んだはずの隣人を見る「緋色の窓」など、収録作は人間の心の機微と怪異現象を結びつける。

人生の転機に訪れる奇妙な歯科医院、山荘での不可解な体験も描かれ、生と死、現実と幻想の境界が次第に曖昧になっていく感覚を読者にもたらす、静謐さの中に確かな恐怖が息づく物語群。

日常に溶け込む静謐な恐怖

特に何も起こらない日常に、ふと混ざり込む異質な気配。それは幽霊かもしれないし、記憶の亡霊かもしれないし、自分の中に潜んでいた感情の残骸かもしれない。

小池真理子『異形のものたち』は、そんな名づけようのない怖さを、しんとした文章で差し出してくる短編集である。

ド派手な怪異やスプラッター描写は一切ない。代わりにあるのは、日常の風景に忍び込む「違和感」。たとえば、誰もいないはずの階段の足音。たとえば、形見の手袋に残る微かな匂い。そんなわずかなズレの積み重ねが、読むうちに心を侵食してくる。

本作では、恋愛や家族関係といった人間関係の中に潜む執着や後悔といった感情が、怪異を引き寄せる装置になっている。中でも印象的なのは「ゾフィーの手袋」だ。亡き人への強すぎる想いが、現実に触れそうなほどの余韻を呼び戻す。それが怖いというより、痛ましく、切ない。この感情の温度が、小池真理子のホラーの真骨頂だ。

恐怖と情念、幻想と現実、愛と狂気。どれも紙一重で、どこからが境界線なのかはっきりしない。その曖昧さにこそ、この作品の魅力がある。

「異形のもの」とは、決してこの世ならざる存在だけではない。人間の心の中に巣食う執着や歪みもまた、じゅうぶんに異形だ。それらが、ある日ふとしたきっかけで、現実の表面を歪ませてしまう。

ページを閉じても、その奇妙なざわつきはしばらく消えない。

美しくて、哀しくて、どこまでも不安定。

大人のための幻想怪奇小説がここにある。

21.このマンションからは、もう出られない── 小池 真理子『墓地を見おろす家』

都心の好立地ながら、広大な墓地に囲まれた新築マンションに、哲平、美沙緒、娘の玉緒の一家が引っ越してくる。

しかし入居直後から、飼っていた文鳥の死や娘の異変、エレベーターの故障、住人たちの相次ぐ転居と、不穏な出来事が続発する。

地下室では不可解な怪我や異音が起こり、やがて哲平自身も閉じ込められ、異様な寒さに晒される。引っ越そうとしても転居先の火災など妨害が重なり、一家は逃げ場を失っていく。

猛暑の中、電気も電話も断たれ、完全な孤立状態に陥るマンション。その地下には、かつて霊園を貫いて掘られた曰く付きの地下道が存在し、そこから正体不明の「何か」が這い寄ってくる恐怖を描く。モダンホラーの傑作。

日常が蝕まれる恐怖のリアル

引っ越してきたマンションは、窓から見える一面の墓地に囲まれていた。それだけでも十分不気味なはずなのに、小池真理子『墓地を見おろす家』では、そのマンション自体が悪夢の檻へと変貌していく。

エレベーターは動かない。窓は開かない。電話もつながらない。外の世界との接点をすべて失った家が、次第に家族を孤立させ、追い詰めていく。この閉塞感、息苦しさ、そして「逃げ場のなさ」こそが、本作の恐怖の核だ。

最初はほんの違和感だった。でも、幼い娘の異変、夫婦の間に生じるひび、そして次第に現れる「何か」の気配。何が起きているのか説明できないまま、確実に現実が壊れていく。

この家族は、ただの善良な被害者ではない。不倫の末に結ばれた夫婦、前妻の自殺という後ろ暗さ。その過去が、土地に眠る悪意を呼び寄せる引き金になっているようにも思える。

怪異の正体はわからない。特定の幽霊でも怨念でもない。そこにあるもの。ずっとあったもの。その得体の知れなさが、逆に恐怖を加速させる。

小池真理子の筆致は相変わらず冷静で美しい。だからこそ、そこに描かれる狂気の風景が余計に際立つ。読み進めるほどに、マンションの一室に閉じ込められていくような錯覚を覚えるだろう。

この作品は、幽霊話というより終わりのない悪夢だ。どんなに足掻いても、救いが見えない。なのに、読み終わってもしばらく頭から離れてくれない。

家とは何か。家族とは何か。

安心の象徴だったはずの場所が、こんなにも恐ろしくなるなんて──。

22.ビデオテープ1つで、死がやってくる── 鈴木光司『リング』

同日同時刻に急死した四人の若者。その原因は、観た者を一週間後に死に至らしめるという「呪いのビデオテープ」だった。

姪の死に疑問を抱いた雑誌記者・浅川和行は、調査の過程で自らもそのビデオを観てしまう。死への猶予は七日。浅川は大学時代の友人で、理屈を超えた現象にも理解を示す高山竜司と共に、ビデオに残された不可解な映像を手がかりに呪いの正体を追う。

調査の果てに浮かび上がるのは、悲劇的な最期を遂げた超能力者・山村貞子の存在と、怨念がビデオを介して拡散するという恐るべき仕組みだった。

呪いを解く唯一の方法とは。科学とオカルトが交錯し、読む者を未知なる恐怖へと誘う、ジャパニーズホラーの金字塔。

「呪いのビデオ」という時代を象徴する恐怖

たった一本のビデオテープ。それを再生した者は、一週間後に死ぬ。

鈴木光司『リング』は、ホラー小説という枠を飛び越えて、現代における呪いのかたちを根本から更新してしまった問題作だ。

この物語の恐怖は、いわゆるおばけのようにそこに出るものじゃない。ごく普通のテレビ、日常の風景の中にあるビデオデッキ。そんな身近すぎる存在が、人を死に追い込むトリガーになるという恐怖。そんな戦慄が読者の生活圏そのものに侵食してくる。

しかもこの呪いは、ただ呪うだけでは終わらない。感染する。複製され、広がっていく。それはもはや怨念ではなく、一種の情報生命体のような振る舞いを見せる。「ホラー×ウィルス×メディア批評」という複層的な構造が、本作を色あせない一冊にしているのだ。

もうひとつの魅力は、主人公たちが呪いの正体を科学的に解明しようとする姿勢だ。呪術やオカルトに頼るのではなく、ビデオの内容を分析し、山村貞子という人物の過去を探り、因果関係を読み解いていく。ホラーでありながらミステリの興奮もある、知的エンタメとしての完成度が非常に高い。

そして、忘れてはいけないのが貞子の存在だ。映画では「這い出てくる幽霊」として有名だが、原作ではもっと複雑で、もっと悲しい。

生まれながらに異能を持ち、それゆえに理解されず、破滅していったひとりの女性として描かれる。その生い立ちと、社会からの抹殺のような扱いは、単なる怨霊という言葉では片づけられない重みを持っているのだ。

貞子は呪いそのものではない。もしかしたら、わたしたちの側にある「理解できないものを排除する心」が、彼女を呪いへと変えてしまったのかもしれない。

何が怖いのか?

それは幽霊ではなく、情報と差別と無関心が作り上げた、現代の地獄なのだ。

23.いいかんじに、やなかんじ── 福澤徹三『死小説』

「死」を主題にした五編を収めたホラー短編集。

非業の死を遂げた男の怨念が転生する『憎悪の転生』、血天井のある温泉宿で異変に遭遇する『屍の宿』、介護の現場で黒い子供の怪異に触れる『黒い子供』、子どもたちの秘められた遊びに潜むエロスと恐怖を描く『夜伽』、そして降神の儀式に関わる男の転落を描いた『降神』が収録されている。

登場人物たちは必ずしも死を目前にしているわけではない。だが日常には常に死の影が差し込み、時に突如として死そのものが牙を剥く。

人間の心の弱さ、社会の歪み、そして逃れられない死の運命を、時に怪異を交えながら冷徹な筆致で描き出す。

じっとりと湿る、厭な怖さ

幽霊が出るわけでも、血が飛び散るわけでもない。でも、読んでいると、体の奥が冷えてくる。福澤徹三『死小説』は、そんな湿った怖さが効いてくる短編集だ。

恐怖の舞台になるのは、どこにでもある団地や病院、古びた実家。登場するのは、老いた親を介護する男、仕事を失った中年、孤独に沈む独身者たち。彼らが遭遇するのは、怪異というより「日常の綻び」だ。しかもその綻びが、ふとした拍子に底なしの穴に変わって、現実をひっくり返してくる。

本作に収められた死は、ただの死に方のバリエーションじゃない。老いや病、孤独や貧困といった、今を生きる人間が直面する現実そのもの。心を蝕んでくる社会の圧力が、目に見えない怪異と手を取り合う瞬間に、ぞっとする。

特に印象に残るのは、中年男性たちの存在感である。どこにでもいるような、しかし何かを抱えて生きている彼らの姿が、とにかくリアルだ。心の奥にあるどうしようもない欠落や、過去の悔恨、未来への不安。そうした生の淀みが、作品全体にぬるりとした湿度を与えている。

物語には、ほとんど救いがない。救いのなさにすら、何かの「意味」や「美しさ」を求めようとする読者の心を、ことごとく裏切ってくる。でも、その徹底したイヤな感じが、どうしようもなく癖になる。

『死小説』というタイトルは、ただ人が死ぬ話、という意味じゃない。生きていながら、何かを喪失してしまった人間たちが、日常の中で静かに朽ちていく話だ。そして、その朽ちた心に、何か得体の知れないものがすっと入り込んでくる。

日々の生活に潜む、不意に触れたくなるイヤな現実。

その先に待っているのは、叫び声でも悲鳴でもなく、ただひとつ、深いため息のような読後感だ。

24.それはただのモノか、それとも── 若竹七海『遺品』

失業中の学芸員である「わたし」は、金沢市郊外の銀鱗荘ホテルで、伝説的女優・曾根繭子の遺品コレクションを整理・公開する仕事を引き受ける。

収集家はホテル創業者・大林一郎。そのコレクションは、使用済みの割り箸や下着など、異様な執着を感じさせる品々で占められていた。

狂気的な遺品に囲まれて作業を進めるうち、「わたし」の周囲では、まるで繭子が遺した戯曲をなぞるかのような怪異が起こり始める。それは収集家の歪んだ執念が生んだものなのか、それとも女優・繭子自身の呪いなのか。

人間の執念と怪異が交錯する、本格長編ホラー。

「遺品」に宿る狂気と執念

割り箸、下着、歯ブラシ。普通ならゴミ箱に直行するようなそれらが、ガラスケースの中に丁寧に収められている。しかもそれは、故人の遺品として。

若竹七海『遺品』は、死んだ女優・曾根繭子の遺品コレクションを巡って、いつもの日常がおかしなものに侵食されていく物語だ。

コレクター・大林一郎の執着は、常軌を逸している。単なるファン心理とはかけ離れた、異様な偏愛。彼が収集した曾根繭子の遺品には、生々しさと不気味さがまとわりつき、それだけで空気が変わるような不穏さを放っている。

しかし、この作品が面白いのは、そんなホラーめいた題材を、若竹七海らしい軽やかな文体で描いているところだ。登場人物たちの会話はテンポが良く、どこかコメディのような軽快さがある。そしてその明るさの裏側に、いつの間にか何かが忍び寄ってくる。

そんな怖さと笑いが絶妙に同居しているのが、本作の真の凄さだ。「本当に幽霊なのか?」「それとも人間の執念なのか?」読みながら何度もその境界が揺らぎ、答えが出そうで出ないまま、物語は深みに落ちていく。

遺品という存在は、ただの物体じゃない。そこに込められた記憶、想い、そして未練が、現実を少しずつ歪めていく。本人がこの世を去っても、その痕跡が生者の世界に干渉してくるという感覚が、本作の怖さの核になっている。

これは、まさに「いいかんじにやなかんじ」な怪異譚だ。

読み終えたあと、自分の部屋にある誰かの残り香に、少しだけ目を向けたくなる。

それが、遺品じゃなければいいのだが……。

25.しかし、何かがずっとそこにいる── 恩田陸『私の家では何も起こらない』

小さな丘に建つ、幽霊屋敷と噂される古い洋館を舞台にした連作短編集。現在の家主、かつての住人、そして一時的な訪問者たちの視点を通して、この家に刻み込まれた記憶の断片が語られていく。

キッチンで殺し合った姉妹、子供を攫い主人に食べさせた料理女、美貌を持つ少年の殺人鬼──洋館は数多くの悲劇と狂気を抱え込んできた。表題作で語り手を務める作家は「この家では何も起こらない」と語り、生きている人間の世界こそが本当の恐怖に満ちているのだと断じる。

だがその言葉に反して、家には記憶が積み重なり、互いに呼応しながら、新たな物語を生み出し続けている。恐怖と叙情が溶け合う、恩田陸ならではの世界を描いた一冊。

「家」という存在が語る物語

「私の家では、何も起こらない」──そう言い切れる人は、ほんとうに幸運だと思う。なぜならこの本を読むと、家という空間には、いつの間にか何かが棲みついているような気がしてくるからだ。

恩田陸『私の家では何も起こらない』は、丘の上に建つ古い家をめぐる短編集である。主役は登場人物じゃない。この「家」そのものだ。長い時間のなかで積み重なった喜びや悲しみ、怒り、そして死。それらが蓄積され、家の壁や床、空気にまで染みついている。その記憶が、ふとした拍子に誰かの意識に触れ、物語が立ち上がってくるのだ。

収められたエピソードには、派手な怪異も、血なまぐさい事件もあまり出てこない。しかし、どの話にも、なにか拭えない気配がある。もういないはずの人の声が聞こえるような、空間の歪みに足を取られるような、そんな不穏さがひっそりと息を潜めている。

家に住んだ人たちは、誰もがなにかしらの痕跡を残していく。死者たちは消え去るのではなく、思い出や影のかたちで残りつづける。それはもはや幽霊というより、物語の断片たちだ。彼らはもう怒ったり恨んだりしない。ただ、そこにいる。静かに、確かに。

この作品の怖さは、どこかで自分の家にも当てはまりそうな気がしてくるところにある。住み慣れた家の床鳴りや、古い壁紙のしみ、なぜか寒気のする廊下。そういう何気ないディテールに、読後はちょっとだけ敏感になってしまう。

恩田陸らしい叙情と透明感が、物語にどこか儚さを与えていて、怖いのに、どこか切ない。これはホラーではなく、記憶と感情が残した余韻の物語集だ。

何も起こらないなんて、本当に言い切れるだろうか?

家はただの箱じゃない。

そこで過ごした人々の時間が、今もなお、こだましている。

26.その先にあるのは、笑いか、恐怖か、それとも狂気か── 阿刀田高『自選恐怖小説集 心の旅路』

ショートショートの名手として知られる阿刀田高氏が、自身の膨大な作品群の中から恐怖をテーマに選び抜いた自選集。

軽妙洒脱な筆致はそのままに、人間の心の奥底に潜む闇や、日常に潜む奇妙な出来事を描き出す。全13編の珠玉のホラー短編を収録。

表題作「心の旅路」では、夢遊病か記憶喪失か、自身の奇妙な記憶の断片に悩む男が、その原因を探るうちに恐ろしい可能性に思い至る。時にブラックユーモアを交え、時にぞっとするような結末を用意し、人間の心理の不可思議さ、運命の皮肉を鋭く描き出す。阿刀田高ならではの洗練された恐怖の世界がここにある。

ブラックユーモアと奇妙な味

怖い話を読もうとするとき、人はどこかで身構えるものだ。でも阿刀田高の短編にかかると、その準備はあっさりと裏切られる。

『自選恐怖小説集 心の旅路』は、ユーモラスな語りと軽やかな筆致で、日常の隙間からイヤなものが染み出してくる、そんな短編集だ。

たとえば、なんてことない家庭の風景。ちょっとした夫婦のすれ違い、職場でのひと言、妙に気になる隣人の行動。そこに阿刀田氏は、小さな「ズレ」を滑り込ませる。すると物語は、あっという間に常識の外側へと滑り出していく。

この本の面白さは、「恐怖」だけじゃない。ゾッとする話の隣に、思わず苦笑してしまうようなブラックユーモアが並んでいる。不倫や性欲、老い、見栄、社会的体面。人間の弱さや業をちょいとくすぐっては、ニヤリと笑いながら、じわっと背筋を冷やしてくるのだ。

中には、説明不能な「奇妙な味」の作品もあって、読後に残るのは、ただの恐怖じゃない。むしろ、「あれは、なんだったんだろう……?」という、やるせない余韻。このわからなさもまた、本作の魅力だ。

恐怖の正体は、何か特別な出来事じゃない。日常のふとしたほころび。そして、それを見過ごさない観察眼と、言葉の巧みな運び方。阿刀田高は、そんな怖いものの作り方を、知り尽くしている作家だ。

タイトルの『心の旅路』は、決してスピリチュアルな意味ではない。むしろ、心の奥にひっそりと潜んでいる危うい部分にそっと触れてみる旅だ。

その旅の先には、笑いがあるかもしれないし、闇があるかもしれない。

でも、どちらにしても「人間って、やっぱり怖いな」と思わされることになる。

27.ふつうの人がふつうに怖くなる瞬間── 赤川次郎『自選恐怖小説集 さよならをもう一度』

ユーモアミステリーの名手・赤川次郎が自ら選んだ恐怖小説アンソロジー。日常に潜む人間の感情の揺らぎが、思いもよらない悲劇や恐怖へと転じていく様を描いた短編集。

収録作は「旧友」「いなかった男の遺産」「駐車場から愛をこめて」「怪物」「善の研究」、そして書き下ろしの表題作「さよならをもう一度」の全六編。表題作では、夕闇の教会を訪れた若い女の告白が神父の心を乱し、愛のために払われた犠牲の重さが浮かび上がる。

許されぬ恋への執着、成功への渇望、幼い日の憧れ、ふとした善意。誰もが抱えうる感情が歪んだ方向へ転がり、恐怖と悲劇を生み出していく。軽快な語り口の裏で、人間の心の深層がひそやかに姿を現す。

人間の「業」が生み出す恐怖

赤川次郎といえば「三毛猫ホームズ」や「幽霊シリーズ」など、軽妙洒脱なユーモアミステリの名手として知られている。

しかし本作『さよならをもう一度』では、その明るさが、逆に不穏さを際立たせている。読みやすくてテンポのいい語り口に油断していると、ある瞬間、するりと恐怖が背後にまわりこんでくるのだ。

ここに収められた短編たちは、どれも「ちょっとした心の動き」から始まる。嫉妬や欲望、些細な不満、あるいは親切心。登場人物は誰も、悪人ではない。だからこそ、その感情が膨らみ、やがて手に負えなくなっていく様子が、他人事には思えない。

幽霊や怪物が出てくるわけではない。しかし、赤川作品に漂う普通っぽさが、ここでは逆にリアルな怖さを生み出している。ごく普通の団地、ありふれたオフィス、さほど裕福でも貧しくもない家庭。そんな場所で、ふと異変が起きる。そして気づけば、もう元の生活には戻れなくなっている。

恐怖のタネは、いつも人間の中にある。やさしさが過ぎると狂気になり、思いやりが過剰になると依存へと変わる。赤川次郎は、そうした人間のねじれを、怖いくらいに丁寧に描いてみせた。

なかには、現代社会へのシニカルな眼差しが光る作品もあり、ただのホラーやサスペンスにとどまらない奥行きがある。どの話もコンパクトながら、それぞれ異なる怖さが用意されていて、読み進めるたびに肌触りが変わるのも面白い。

ユーモアの名手が描く恐怖は、じつはとても日常的で、そして根深いのだ。

28.その子は、誰の生まれ変わり?── 滝川さり『お孵り』

佑二は、結婚の挨拶のため、婚約者・乙瑠の故郷である九州の山奥、冨茄子村を訪れる。そこは「生まれ変わり」の伝承を信じ、「太歳様」と呼ばれる神を祀る、外界から閉ざされた土地だった。村人たちの異様な言動や、夜ごと密かに行われる儀式に、佑二は強い違和感を覚えていく。

やがて乙瑠は妊娠し、村での里帰り出産を選ぶが、生まれた子供は「太歳様」の器として村に囚われてしまう。背景には、かつて村で起きた「三十三人殺し」という惨劇の影があった。

佑二は、狂気じみた因習と過去の事件の真相を追いながら、愛する妻子を救うため、逃げ場のない状況へと踏み込んでいく。閉ざされた村の信仰と暴力を描く、民俗学ホラー。

因習村の閉鎖空間が生む濃密な恐怖

山に囲まれた集落、聞きなれない風習、無言でこちらを見つめる村人たち。一歩足を踏み入れただけで、「あ、ここはもう、戻れない」と思わせる空気がある。滝川さり『お孵り』は、そんな隔絶された村を舞台にした、濃密で重苦しい土着ホラーだ。

村には、「お孵り」と呼ばれる生まれ変わり信仰がある。赤ん坊が誰の魂を引き継いだかで、その子の運命が決まる。それはもう、親の意思なんかじゃどうにもならない。しかも、村人たちはその信仰を本気で信じている。疑問を差し挟む余地すらない。

この信仰が、何を意味しているのか。なぜ〈それ〉が続けられているのか。読み進めるうちに、過去にこの村で起きた、ある惨劇の存在が明らかになる。それは、津山事件を想起させるような凄惨な出来事であり、村の記憶に深く根を張っている。信仰は、傷を癒すための方便か。それとも、新たな悲劇を呼ぶ装置なのか。

物語の中で描かれる恐怖は、決してオカルトに偏っていない。信じることでしか生きられない人々と、その信仰にされる側との、どうしようもない断絶。そこにあるのは、狂信と排他、そして希望に見せかけた絶望だ。

グロ描写もしっかりある。しかし、それより怖いのは、人間そのものかもしれない。やさしさも、祈りも、すべてが裏返った瞬間に牙を剥く。

信仰は、人を救うために生まれる。

でもそれが「守るもの」を間違えた瞬間、村は逃げ場のない檻になる。

この物語が描いているのは、神の恐ろしさじゃない。

神を必要としてしまった人間の、行き着く先だ。

29.この家は、まだ誰かが住んでいる── 滝川さり『おどろしの森』

念願の新築一戸建てを購入した尼子拓真一家。だが引っ越し直後から、無人の二階で響く女の笑い声、甘いお香の匂い、着物姿の女と青白く伸びる腕の幻影といった異変が相次ぐ。

その怪異を感じ取っているのは拓真と幼い息子だけで、妻と高校生の娘にはまったく見えていない。家族に信じてもらえないまま、拓真は孤立した恐怖に追い詰められていく。霊感を持つという女性・ミヤに助けを求めるが、彼女も当初は異常を察知できない。

やがて怪異は激しさを増し、ついに家族にも危険が及び始める。ミヤは呪いの正体に気づきながら沈黙していたことを明かし、強力な霊能力者・アキラと共に、家に憑りついた怨霊との対峙を決意する。家族を守るため、拓真もまた逃げ場のない戦いに巻き込まれていく。

マイホームに潜む「家族限定」の怪異

新築の一戸建て。家族4人での新生活。これ以上ないくらい幸せなスタートのはずだったのに──その家は、最初からどこかがおかしかった。

滝川さり『おどろしの森』は、憧れのマイホームが悪夢に変わっていく過程を描いた本格ホラーだ。主人公・拓真の目にだけ映る異常。息子だけが感じる「何か」の気配。一方で、妻と娘にはそれがまったく通じない。この選択的に起こる怪異という仕掛けが、家族のなかでの孤立感や疑念を膨らませ、独特のヒリヒリ感を与えてくる。

怖いのは霊そのものよりも、信じてもらえないことだ。不安を共有できないこと。そして「この家はおかしい」と気づいても、簡単には逃げられないという現実。

そんな密室のような状況のなか、父として家族を守ろうとあがく拓真の姿が、とにかく苦しくて切ない。反抗期の娘、冷めた妻、幼い息子。一つ屋根の下にいながら、誰にも頼れないこの状況が心を削ってくる。

しかし物語は、ただ陰鬱なだけでは終わらない。後半、霊能力者コンビ・ミヤとアキラが登場すると、一気に物語は加速。悪霊とのバトルは迫力満点で、ホラーとアクションが融合したような展開に胸が熱くなる。恐怖と闘志、家族の絆と過去の因縁。それらが交錯する終盤には、思わず息を呑むはずだ。

新築なのに、どこか古びた気配がする。誰もいないのに、階段から足音がする。そんなリアルな違和感を積み上げながら、一気にクライマックスまで連れていく構成は本当に見事だ。

これはただのホラーじゃない。

「家族とは何か」を問う、もう一つの人間ドラマでもある。

読後、家のなかの静けさが、少しだけ怖く感じるかもしれない。

30.その本、どこで手に入れましたか?── 滝川さり『ゆうずどの結末』

「読むと死ぬ」「一行でも開けば呪われる」と噂される禁断の書『ゆうずど』を巡る連作短編集。角川ホラー文庫から刊行されたとされるこの本に関わった人々の運命が、四章にわたって描かれる。

『ゆうずど』は一度手に取ると、捨てても隠しても必ず持ち主の元へ戻ってくる。挟まれた黒い栞は持ち主にしか見えず、意思とは無関係に少しずつページを進めていく。栞が最終ページに達した時、持ち主は本に記された通りの死を迎えるという。

呪われた者には、紙でできた異形の化け物が見えるようになり、それは確実に距離を詰めてくる。大学生、会社員、主婦など、立場の異なる人々がそれぞれの事情で『ゆうずど』に関わり、逃れられない結末へと追い込まれていく。

王道設定×斬新な仕掛けと、予測不能な展開

読み終えた本を、あなたはどうしているだろう。

売る?貸す?捨てる?

その瞬間から、もう始まっているかもしれない。

滝川さり『ゆうずどの結末』は、「読むと死ぬ本」という王道設定をベースにしながら、驚くほど現代的で、しかも容赦のない恐怖を叩きつけてくる。

呪いの本『ゆうずど』は、読んだ人間のもとに何度でも戻ってくる。手放しても、燃やしても、捨てても、気づけばそこにある。そのページのあいだには、「黒い栞」が挟まれていて、日を追うごとにそれが少しずつ前に進む。読者の死に向かって。

この栞の演出がえげつないほど効いている。逃げ場のないタイムリミットが、ただ黙ってページの間を這う。それだけで、ページをめくる手が止まりそうになる。

でもこの作品の素晴らしさは、そこからさらにもう一歩踏み込んでくる点にある。本の呪いというホラー設定に、いじめや家庭内の闇といったリアルな「人間の怖さ」が重なってくる。

それぞれの章が一話完結風でありながら、読み進めるうちに登場人物同士の奇妙なつながりが浮かび上がり、呪いの正体も徐々に見えてくるという構成も見事。しかも、いくつかの話にはしっかりミステリーの仕掛けもあり、「えっ?」と声が漏れるようなどんでん返しもある。

そしてタイトルの『ゆうずど』、これはused(中古)が語源らしい。古本、図書館本、誰かから借りた本。つまり人の手を経た本が呪いの媒体になるという設定が、現代人の読書生活に見事に入り込んでくる。知らない誰かの痕跡が残る本、それを手に取る怖さを、こんなに生々しく突きつけてくるとは思わなかった。

最終的に、この呪いに出口はあるのか? 誰かが結末に辿り着けるのか?

それを見届けるために、あなたもこの本を読んでしまうことになる。

31.もの言う牛、血を喰らい、未来を告げる── 田中啓文『件 もの言う牛』

大学生の美波大輔は、卒論取材で訪れた岡山の山奥の農家で、古代牛のDNAから生まれた太郎牛の出産に立ち会う。そこで彼は、牙を持つ異様な子牛が「芝野孝三郎は六十二で死ぬ」と人間の言葉を発し、直後に死ぬという怪異を目撃する。

予言どおり、現職総理大臣・芝野孝三郎は急死し、秘密を知った大輔と農家の娘・絵里は命を狙われ始める。

一方、新聞記者の宇多野礼子と刑事の村口毅郎は、それぞれの調査から、政財界に影響力を持つ謎の宗教団体「みさき教」に辿り着く。怪異と政治が交錯する中で、教団が日本の中枢を裏から動かしている事実が浮かび上がっていく。

予言獣「件」と日本史の闇が交錯する伝奇性

牛から生まれ、人の言葉で未来を告げたのちに死ぬ。

そんな不気味な伝承で知られる妖怪「件(くだん)」が、クローン技術でこの現代に復活したらどうなるのか?

その発想だけでも十分ワクワクするが、田中啓文『件 もの言う牛』は、そこからさらに突き抜けてくる。

まず、物語の駆動力がえげつないほど強い。岡山に伝わる鬼伝説、雄略天皇の不可解な評価、一言主神社の由来。日本史マニアもニヤリとさせる史実や伝承が次々と登場し、それらが一匹の牛を中心に絡まり合っていく。しかもその牛が、犬の腹を食い破り、人の臓物をむさぼり、牙を剥いて生まれてくるんだからタダじゃすまない。

終盤にかけての牛パニック祭りは圧巻だ。血、肉、暴走、咆哮、逃げ惑う人々。伝奇ホラーかと思いきや、途中から怪獣映画ばりのスペクタクルが展開され、正直テンションが上がる。怖いのに笑える。笑えるのにやっぱり怖い。このギャップのジェットコースター感こそが田中啓文の本領だ。

それにしても、「件」をここまで現代的かつ大胆に料理してみせた作家がいただろうか?

古代の因縁を、科学とユーモアで豪快に再構築しながら、それでいて知ってはいけないものを知ってしまったという、呪いにも似た人間の業のにおいがちゃんと残っているのがすごい。

読後、ふと思う。件とは予言を語る存在ではなく、「未来の責任をこちらに突きつけてくる存在」なのではないかと。で、その責任の重さに耐えかねて、人はまた、牛をつくる。

そんな堂々巡りの業を描いているのに、笑えるし、血が騒ぐ。このバランス感覚のうまさが、やみつきになるのだ。

予言を聞いたあと、人は決まって言い訳を探す。

知らなかったことにしたいし、聞かなかったことにもしたい。

でも件は、そういう逃げ道を許してくれない。

未来を告げて、あとは全部こちらに投げ返す。

だからこの物語は、牛の話でありながら、ひどく人間くさい。

32.怪異は語る者を選ばない── 芦沢央『火のないところに煙は』

作家である「私」は、編集者から「神楽坂を舞台に怪談を書いてほしい」という依頼を受ける。その言葉をきっかけに、かつて神楽坂で経験した凄惨な出来事──解けない謎、救えなかった友人、そして逃げ出した自分自身の過去が蘇る。

過去と向き合うため、「私」はその出来事を小説として書くことを決意し、オカルトライターの榊桔平の協力を得て、神楽坂に伝わる怪異譚を取材していく。個別の怪談に見えた話は、次第に奇妙な繋がりを見せ始め、ひとつの戦慄すべき真相へと収束していく。

そしてそれは同時に、「私」自身が再び、逃れたはずの怪異の渦中へ踏み込んでいくことを意味していた。

連作短編が織りなす巧妙なパズルと戦慄の終幕

その話は、本当に作り話なのか? それとも誰かの「記憶」が、いつの間にか物語に変わっただけなのか。

芦沢央『火のないところに煙は』は、「怪談を書いている作家である私」が、実際に体験したり取材したりした怪異を語るというスタイルをとっている。いわゆるモキュメンタリー形式だ。これが、やたらと効く。

読み進めるうちに、こちらの頭の中で現実と虚構の境界線が曖昧になっていく。その感じが、妙にいやらしくて怖い。まるで、読み手である自分がすでにどこかで語られる側になっているような気さえしてくる。

各話は怪談短編としても楽しめるが、伏線や共通点があとからあとから顔を出し、やがて一つの大きな真相に収束していく構成は見事。「怪異を語ることで、何かが起こる」。そんな根源的な不安が、ページをめくるたびにひたひたと広がっていく。

本当に怖いのは、幽霊でも呪いでもない。誰かを傷つけた記憶。見て見ぬふりをした後悔。ふと口にした同情や興味が、気づかぬうちに縁となって、別の何かを呼び寄せてしまう。

この作品に登場する怪異のほとんどが、そうした人間の内側から滲み出てくるものと密接に結びついている。だからこそ、他人事では済まされない。しかも舞台が実在の街・神楽坂。これがまた絶妙に効いていて、読後に「いや、ちょっと待てよ……」という気持ちを引きずることになる。

タイトルの『火のないところに煙は』という言葉も、最後には意味が反転する。

たしかに煙はあった。最初から、ずっと。

怖い話を読んでいるつもりが、いつの間にか自分がその話の続きを知っている側に回ってしまっている。そんな怖さが、あとを引くのだ。

怪談は語られることで完成する。

そして完成した瞬間から、次の誰かを探し始める。

つまり、この本も、もう安全な場所にはない。

33.その怖さは、あなたのすぐそばに── 今邑彩『よもつひらさか』

今邑彩の最高傑作の一つ。これ一冊に今村さんの魅力が全部詰まっていると言ってもいい出来栄え。

「よもつひらさか」では、古事記に記される黄泉比良坂を一人歩く「私」が、登山姿の見知らぬ青年と出会う。後に思い出されるのは、この坂を一人で歩くと死者に会うことがある、という不気味な言い伝えだった。

本書は、日常と地続きに存在する異界への入り口や、ふと忍び寄る死の気配、人間の心に潜む闇を描いた全12編のホラー短編集。ストーカー殺人、夢と現実の境界、土着の伝承、歪んだ人間関係が招く悲劇など、恐怖のかたちは多彩だ。

一話ごとに異なる題材を扱いながらも、共通する不穏な感触が全体を包み込み、読み進めるほどに不安が積み重なっていく。

多彩なテーマと巧みな結末を持つ短編集

読んでいて、何度か目を上げたくなる瞬間がある。あまりに身に覚えがありすぎて寒気がするのだ。

今邑彩『よもつひらさか』は、全12編からなる短編集だ。どれも派手な血しぶきやお化けで驚かせてくるようなタイプではない。しかし、じめじめと心の中に侵食してくる不穏さが、読後まで尾を引く。むしろ読後こそが本番、というべきだ。

たとえば、何気ない嫉妬や執着。ふと漏らした一言、誰かのささやかな優越感。そんな、日常にありふれた感情が、取り返しのつかない事態へと発展していく。読み進めるうちに、「自分も無関係じゃないよな」と思えてくるのが怖い。

それぞれの物語には、一種のすれ違いや見誤りが潜んでいる。最初に信じたものが、じつはまったく違っていたと気づく瞬間。人を信じすぎた末の地獄、あるいは疑いすぎたゆえの悲劇。登場人物たちは、みな普通の人たちばかりだ。だからこそ、そこから転がり落ちる過程がやけにリアルで、恐ろしく映る。

文章は端正で、時に詩的でさえある。風景描写が美しければ美しいほど、その裏に潜む異様さが際立つ。「ああ、こんなふうにして、私たちは知らないまま恐ろしいことに巻き込まれていくのか」と、ふと現実を振り返りたくなる。

タイトルの『よもつひらさか』。これは黄泉の国の入り口の名だ。

しかし、ここに描かれる恐怖は、地獄のどこか遠くにあるんじゃない。

むしろ、ごく近く。

あなたの心の中に、日常のほんの裏側に、もう口を開けて待っている。

34.母たちの狂気が交差するとき── 今邑彩『赤いベベ着せよ』

夫を事故で亡くした千鶴は、一人娘の沙耶を連れ、鬼女伝説の残る田舎町・夜坂へ二十年ぶりに帰郷する。そこは、かつて母と短期間暮らしたことのある土地だった。

幼馴染たちと再会した矢先、町では子供たちが次々と殺される連続幼女殺人事件が起こる。その様相は、二十二年前に夜坂で発生し、未解決のまま残る事件と酷似していた。不気味なわらべ歌「子とり鬼」が広まるにつれ、住民たちの間には疑念と恐怖が膨らんでいく。

やがて、過去の事件に関わりを持つ千鶴を含む大人たちは、今回も同一犯による犯行ではないかと考え始める。封じてきた記憶と向き合いながら、千鶴は娘を守るため、そして悲劇の連鎖を断ち切るために、事件の真相へと踏み込んでいく。

予測を裏切る展開とやるせない結末

耳に残るわらべ歌が、こんなにも怖かったことがあっただろうか。

「こ〜とろ、ことろ、どの子をことろ、あの子をことろ……」。読み進めるうちに、この旋律が脳にこびりついて離れなくなる。それは、土の匂いが立ちこめるような、日本の田舎に根付いた恐怖だ。

今邑彩『赤いベベ着せよ』の舞台は、鬼女伝説が息づく夜坂という閉鎖的な町。因習と排他性が支配する村で起こるのは、子どもたちの連続惨殺というあまりに悲惨な事件。この小説はホラーでありながら、本質的には「人間の業」を描いた心理サスペンスでもある。

恐怖の源は、超自然的なものだけではない。我が子を失った母親たちの狂気、集団心理に呑まれる村人たちの暴走、そして、疑心と憎悪に染まっていく大人たちの顔が、何よりも恐ろしい。

子どもを守りたいという祈りが、時に呪いのように形を変えてしまう。母であるがゆえに歪み、壊れていく人間の姿は、怪談よりずっと生々しく、痛々しく胸に迫ってくる。

中盤から終盤にかけて、物語は何度も裏切ってくる。誰が犯人なのか、なぜこんな悲劇が起こったのか。読み進めるほどに「そういう話だったのか!」と膝を打つ瞬間がやってくる。

しかし、解き明かされる真相が与えてくれるのは、決してスッキリとした爽快感ではない。むしろ残るのは、深い悲しみと、やるせなさ。それでも、だからこそ、読後にこの物語がずっと心に残り続ける。

今邑彩という作家は、単に「怖い話」を書く人じゃない。

人の心の奥底、触れたくない場所を、そっと、でも確実に抉ってくる語り手なのだ。

35.実話怪談の皮をかぶった悪夢── 郷内心瞳『拝み屋郷内 花嫁の家』

拝み屋を営む郷内心瞳が、自身のもとに持ち込まれた相談や、実際に体験した出来事を記した実話怪談集。

表題作の一つ「花嫁の家」では、代々花嫁が不可解な死を遂げてきた旧家・海上家に嫁いだ女性・霞からの相談が描かれる。霞は、白無垢の花嫁が現れる夢や、代々受け継がれてきた花嫁人形に恐怖を覚えていた。

もう一つの中心となる連作「母様の家」では、養豚業を営む椚木家を巡る怪異が語られる。嫁いできた昭代は、夜中の異音や謎の歌声、家族の豹変、娘の不吉な言葉に追い詰められていく。

郷内は、これらの相談や他の怪異が、やがて一つの因縁で結びついていることに気づき、自身もまた危険な領域へと踏み込んでいくのであった。

「実話」ならではの生々しいリアリティと戦慄

「ここに嫁いだ花嫁は、みんな死ぬんですよ」

そんな一文から始まる怪談を、本気で信じるだろうか? でも郷内心瞳の『拝み屋郷内 花嫁の家』を読んだあとでは、誰しも少し顔色が変わってしまうはずだ。なにせこれは〈実話怪談〉なのだから。

語られるのは、著者である拝み屋・郷内氏が実際に体験したという依頼や相談の記録。呪いの家、繰り返される不審死、人形とともに嫁がされる花嫁。いかにも怪談らしい要素が並んでいるようで、読み始めるとそのリアルな手触りにゾクリとくる。

嘘っぽいところが、ひとつもない。むしろ、嘘であってくれと思うような絶望がそこにある。

「花嫁の家」「母様の家」「隣の家」など、章ごとに描かれる事例は一見バラバラだが、読み進めるうちにそれらがゆるやかに結びついていく。土地の因習、血筋に刻まれた呪い、そして家そのものに染みついた何か。個々の恐怖がやがて一つの大きな因果として立ち上がってきたとき、読者は鳥肌の止まらない連鎖の中に巻き込まれている。

このシリーズで特に面白いのは、派手な霊能バトルがないことだ(この『花嫁の家』は例外)。拝み屋という職業は、むしろ地味で、地道で、ひたすら人の話を聞き、現場に赴き、祈り、時には撤退する。でもその慎重な手つきの中に、とてつもなく恐ろしい例外案件がぽつんと混ざっていて、そこで一気に奈落に引きずり込まれてしまうのだ。

「現実にあるかもしれない」という感覚。

それが、この本をただの怖い話では終わらせない。

読み終わってもしばらく、あの家の重さが心に残り続ける。

36.その歯は、誰のもの?── 五味弘文『憑き歯 密七号の家』

新設された郷土史資料館に副館長として赴任した笹川は、古い蔵の中から、乳歯が無数に埋め込まれた市松人形と、謎の言葉が記された紙片を発見する。

調査を進めるうち、この土地には「祟られ者」が現れ、その身体には必ず黒い歯が生えるという不気味な伝承があることを知る。

同じ頃、町では小学生を狙った連続殺人事件が発生。一方、笹川の次女・咲希は、姉の事故死をきっかけに失っていた声を取り戻すが、性格は次第に変化し、攻撃的な一面を見せ始める。

呪いの正体を追う笹川の視点と、歯を媒介に呪いに侵食されていく咲希の視点が交錯しながら、土地に根付いた因習と、崩れていく家族の恐怖が描かれていく。

「歯」を巡るジャパニーズホラーの新たな恐怖

歯が、増える。

しかもそれは、黒く、禍々しく、本人の意志とは無関係に生えてくる。

そんな悪夢じみた現象に見舞われる少女・咲希と、彼女を救おうとする父・笹川の視点を軸に進む『憑き歯 密七号の家』は、生理的嫌悪と和風怪談の濃厚な湿度が絶妙に融合した一冊だ。

「歯」という、ごく身近な存在が、ここでは不気味な異物として描かれていく。乳歯を埋め込んだ市松人形。身体を蝕む呪いの歯。人間の中から外へ、あるいは過去から現在へと滲み出してくる恐怖が、皮膚の裏に入り込んでくるような感覚を呼び起こす。

物語は父と娘、それぞれの語り口(父は調査の記録、娘はブログ)によって進行し、外側から迫るサスペンスと、内側から崩れていく恐怖の両方を体験できる構成になっている。かつては朗らかだった咲希が、記憶や自我を手放し、ゆっくりと別のものへと変容していく様子には、ただの怪異では語りきれない痛ましさがある。

背景にあるのは、100年前から続く密七号の家の呪いだ。日本の土着信仰や因習、儀式といった要素を色濃く取り込んだこの設定が、現代においてもなお決して終わらないものとして機能している。浄化も祓いも効かない。語られずにきた得体の知れないモノが、いま静かに口を開く。

五味弘文はお化け屋敷のプロデューサーとしても著名だが、その演出力は文章の世界でも遺憾なく発揮されている。本作は派手な恐怖ではなく、じっとりと絡みつき、逃げ場を奪っていくような圧迫感に満ちている。

そしてラストに待っているのは、救済ではなく、呪いの続きだ。

咲希の苦しみが終わらないのなら、私たち読者もまた、読み終えても安心などできない。

37.美は、いかにして怨念に変わるのか── 篠田節子『神鳥(イビス)』

明治時代、二十七歳の若さで謎の死を遂げた女流画家・河野珠枝。彼女が死の直前に描いたとされる「朱鷺飛来図」は、写実的な他の作品とは異なり、異様な迫力と妖気を放っていた。

現代のイラストレーター・谷口葉子と作家の美鈴は、この絵に強く惹かれ、珠枝の生涯と作品に隠された謎を追い始める。調査の末、二人は東京近郊・奥多摩の廃村跡へと辿り着く。

そこで明らかになるのは、「朱鷺飛来図」が写し取っていた、かつて人間によって狩り尽くされ、絶滅へ追い込まれた朱鷺たちの怨念だった。美しくも禍々しい絵は、想像を超える恐怖の世界への入り口となり、二人は否応なくパニックホラーの渦へと巻き込まれていく。

絶滅種の怨念が引き起こすパニックホラー

ある画家が描いた奇妙な朱鷺の絵。それが、すべての発端だった。

篠田節子『神鳥(イビス)』は、明治期に若くして亡くなった女流画家・河野珠枝の作品「朱鷺飛来図」を巡るミステリから始まる。かつて写実を得意としていた彼女が、なぜ突如として幻想的な絵を描いたのか。そして、その直後に迎えた死の真相とは何だったのか。

物語の核にあるのは、かつて日本の空を舞っていた朱鷺の怨念だ。人間の都合で絶滅させられた存在が、異形の姿となってよみがえる──そんな独創的な設定が、ただのホラーにとどまらない深みを物語にもたらしている。

雪深い奥多摩で繰り広げられる朱鷺とのサバイバルは、まさに命を賭けた壮絶な戦いだ。空から襲い来る羽音は、美しさではなく死を運んでくる。

篠田作品の魅力は、幻想とリアルが溶け合う筆致にもある。峻厳な山の風景、崖をかすめて飛ぶ鳥たちの影、そして美術品のような精緻な朱鷺の描写。自然の美がそのまま恐怖へと転じる構図は、視覚的な鮮烈さと心理的な圧迫を同時に呼び起こす。

また、朱鷺の存在を通して突きつけられるのは、人間と自然との関係性だ。奪ったものは返ってくる。殺したものは甦る。絵画という記録が、それを未来に伝えていたのかもしれない。

恐ろしいのに目が離せない。美しいのに心がざわつく。この物語に触れると、芸術が記憶を宿し、自然が怒りを抱くということが、まったくの幻想とは思えなくなる。

朱鷺は、ただ舞っているのではない。

その羽ばたきは、忘れ去られた罪への復讐なのだ。

38.鼻のない世界と、意味のない価値── 曽根圭介『鼻』

それぞれ異なる歪んだ世界を舞台にした三編を収録した、曽根圭介によるホラー短編集。

『暴落』では、人間の価値や社会的評価が「株価」として数値化され、取引される世界が描かれる。エリート銀行員の青島祐二は、自身の株価が不可解に下落していくことに怯え、次第に人生を狂わせていく。

『受難』は、理由も分からぬままビルの谷間に手錠で繋がれ、極限状態に置かれた男の物語。通行人たちは救いの手を差し伸べるどころか、無関心や暴力を向け、男は理不尽な苦痛を耐え忍ぶしかない。

表題作『鼻』では、人間が鼻の有無によって「テング」と「ブタ」に分けられ、徹底した差別が横行する世界が舞台となる。外科医の男は、追われるテングの母娘を匿うが、少女失踪事件を追う暴力的な刑事の存在が、事態を不穏な方向へ導いていく。

不条理な設定の中で、人間の狂気や社会の歪みが寓話的かつグロテスクに浮かび上がる。読み終えた後、嫌な感触だけが確かに残る作品集。

奇抜な設定で描かれる人間の「価値」と「尊厳」

曽根圭介『鼻』は、短編ながらずしりと重い衝撃を与える作品集だ。

『暴落』では個人の価値が数値化され、『鼻』では容姿、とりわけ鼻の有無によって生死すら左右される。設定は極端で、明らかに現実から逸脱している。にもかかわらず、読んでいると嫌なほどリアルに感じてしまうのは、それらが遠い世界の話では済まない感触を持っているからだ。

人間の価値は、誰が、どこで、どのように決めるのか。このテーマが、作品の根底に不気味な重みで横たわっている。

どの話にも共通するのは、不可解な状況に突き落とされる登場人物たちの、切り捨てられたような孤独と不条理だ。論理が通じず、正しさが機能しない社会のなかで、彼らはゆっくりと壊れていく。

とくに『受難』に描かれる理不尽は強烈だ。助けを求めることすら許されない閉塞のなかで、人は何を信じ、どこまで抗えるのか。この物語が突きつけてくるのは、悪意よりもむしろ無関心という暴力の本質かもしれない。

ミステリとしても抜群の完成度を誇るのが、表題作『鼻』だ。刑事と医師、ふたつの視点が交互に語られる構成は、始めこそ惑わせるが、終盤に至ってその意味が鮮やかに反転する。それまで見えていた真実がひっくり返る瞬間の衝撃と、その後に残る居心地の悪さは、ただ驚かせるだけで終わらない。

人間の価値や倫理とは何か。鼻とは何か。最後まで読み終えたとき、その問いが自分の足元にも転がっていることに気づかされるのだ。

この短編集に通底するのは、ただの恐怖ではない。理解したくない現実がじわりと染み出してくるような、ねっとりとした不快感だ。

価値が数値化され、外見で線を引かれ、無関心が暴力になる。

この短編集が描いているのは、歪んだ未来ではなく、すでに始まっている現実なのだ。

39.熱帯の夜に吹く、冷酷で皮肉な風── 曽根圭介『熱帯夜』

人間の悪意や社会の歪み、そして皮肉な運命を、ブラックユーモアと緻密な構成で描いた三編を収録するホラー短編集。

表題作『熱帯夜』では、蒸し暑い夜、借金の取り立てに来たヤクザによって監禁された夫婦の極限状況が描かれる。同時に、連続女性殺人事件や、謎の「ワタシ」による轢き逃げ事件が並行して語られ、複数の出来事が一つの真相へと収束していく。

『あげくの果て』は、貧困国家となった近未来日本が舞台。七十歳の老人が徴兵され、戦闘スーツを着て反政府活動に駆り出される「お迎え」と呼ばれる制度と、その中で翻弄される家族の行く末を描く。

『最後の言い訳』では、死者が蘇生し、連鎖的に増殖していく世界が描かれる。蘇生した青年を中心に、生者と蘇生者の境界が崩れていく中で、皮肉な運命と感情の揺らぎが浮かび上がる。

予測不能などんでん返しと巧妙な伏線回収

熱帯夜にうなされるような体験を、本のページ越しに味わえるってどういうことだろう。

曽根圭介『熱帯夜』を読み終えたとき、その答えが喉元にひやりと残っている。だってこれは、笑っていいのか、震えるべきなのか、判断がつかなくなるような3つの物語が心を焼いてくる作品だからだ。

まず表題作『熱帯夜』は、視点が入り乱れ、時系列がねじれ、不穏な事件の匂いだけが濃くなっていく。しかし読み進めていくうちに、それらが驚くほどスムーズに一つの場所へ集まりだす。しかもラストには見事な落とし穴が待っている。まるで自分が仕掛けられた罠に気づかず、にこにこ歩いていたことに、最後に気づかされるような感覚だ。

次の『あげくの果て』は、国が導入した高齢者徴兵制度に対して、老人たちが「銀軍」として立ち上がる、という途方もない設定だ。でも、この老人テロ組織がただのネタで終わらないのが曽根作品。笑ってるうちに、胸がキュッと締めつけられる。社会のどこかが歪んでいる。でも、それは決して他人事じゃない。

そして『最後の言い訳』。死んだ人間が蘇る世界で、人々は何を恐れ、何を信じるのか。ゾンビでも幽霊でもない蘇生者という存在を通して描かれるのは、結局のところ、人間の浅はかさと滑稽さだ。それを目の前に突きつけられたときの読後の後味は、甘くもなく苦くもなく、ただひたすらに「これは自分もやってしまうかもしれない……」という居心地の悪さ。

3つの物語はそれぞれ毛色が違う。でも根っこにあるのは、人間ってほんと面倒で、醜くて、それでも憎めないという視点だ。ユーモアと狂気と哀しみが、絶妙なバランスで並んでいる。

曽根圭介という作家の凄みは、グロテスクやユーモアやサスペンスといったジャンル的な武器を振るいながらも、最終的には読者に向かって「おまえも、そうだろう?」と疑問を突きつけてくることにある。

ヤクザも、国家も、ゾンビも、結局は装置にすぎない。

本当に描かれているのは、追い込まれた人間がどこまで身勝手になれるか、その記録だ。

だからこの短編集は、笑えるのに、気持ちが悪い。

40.壊れた人形と壊れた時間── 小林泰三『玩具修理者』

第2回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞した表題作「玩具修理者」と、併録作「酔歩する男」を収めた短編集。

『玩具修理者』は、幼い弟を事故で失った少女が、どんなものでも直すという謎の「玩具修理者」に弟の修理を依頼するところから始まる。修理場では、亡骸が壊れた玩具と同列に扱われ、解体と継ぎ接ぎによって修理されていく。淡々と描かれるその光景の中で、生と死の境界は崩れ、修理者の歪んだ生命観と少女の願望が不気味に交錯する。

『酔歩する男』では、同じ女性・手児奈を愛し、彼女の自殺に絶望した二人の男が、再会を望むあまり独自に時間遡行の技術を生み出す。

しかし、時間とは意識そのものであり、それを操作しようとした試みは、過去と未来が混濁する修復不能の混乱を引き起こしていく。

生と死の境界を問い直す衝撃的な発想

「壊れたものは直せる」と聞くと、なんだか優しい響きがある。

しかし、それが「壊れた人間も修理できる」となった瞬間、一気にぞわっとするのはなぜだろうか。

小林泰三『玩具修理者』は、その不気味さをとことんまで突き詰めた短編集だ。

表題作『玩具修理者』では、死んだ弟すらも修理できるという奇妙な男が登場する。彼の信念は明快で、「動けば生きてる、動かなければ壊れてる、それだけ」だという。そう断言する姿に、人間としての感情や倫理は一切ない。しかしこの論理、どこかで聞いたような気もする。科学とは、時にこういう冷たさを帯びてないだろうか?

弟が修理されていく過程はグロテスクそのもの。しかしそれを見守る主人公の語り口があまりに淡々としているから、逆にその異常さが際立ってくる。「直すって何だ?」「生きてるって、どういう状態?」と、読みながら、自分の中の常識がいちいちぐらついてくる感覚がある。

もう一編『酔歩する男』は時間SFの名作だ。理論的にはどこまでも冷静なのに、読めば読むほど自我が揺らいでくる。時間を移動する方法が「意識の順番をずらす」という理屈なのだが、その説明がやたら説得力あるから困る。納得しかけた頃には、現実の見方まで変わってしまう。

しかも、主人公は時間の迷路をさまよい続け、ついには世界そのものがバグったような場所へたどり着く。ここまで来ると、もうホラーとかSFとかジャンル分けするのがバカバカしくなってくる。この狂気と論理の境界が崩れる感覚がめちゃくちゃ怖い。

どちらの物語も、怖さの源は「人間が人間をどう見るか」という視点にある。命や時間を、パーツの組み合わせとか意識の配列として扱ったとき、わたしたちは何を失うのか。

読み終えて思うのは、直せることは、必ずしも幸せなことじゃないんだな、ということだ。

41.そこに鬼はいない。だが、いるより怖い── 京極夏彦『鬼談』

京極夏彦が「鬼」という主題に向き合った、九編の怪異譚を収めた短編集。

ここで描かれる「鬼」は、角や金棒を持つ妖怪としての存在ではなく、人の心に潜む執着や狂気、日常に紛れ込む説明不能な異質さ、あるいは実体のない恐怖そのものを指している。

各話は独立しており、登場人物たちは愛や憎しみ、断ち切れない思い、激しい情念といった感情に囚われた末、不可解な怪異に遭遇する。なぜ自分が巻き込まれたのか、その理由は明確に示されないまま、正体不明の「鬼」に翻弄されていく。

多くの物語は明確な解決を与えず、因果関係も曖昧なまま幕を閉じる。その曖昧さこそが、日常に食い込む恐怖として残り続ける構成になっている。

容赦なき物語とラスト一行の衝撃

「鬼とは、なんなんだろう」

本書はこの疑問に、ズバッと答える話、ではない。

しかし『鬼談』を読んだあと、確かに鬼に会った気がする。姿は見えなくても、気配だけがずっと残る。そんな話ばかりが、九つも詰まっている。

京極夏彦の怪談集『鬼談』は、怖がらせ方が一筋縄じゃない。「顔半分しか見せない女が追ってくる」とか「庭に変な建物ができてる」など、ありがちな怪異が素材として出てくるのに、読み終えたときに残るのは「これは何が起こったんだ……?」という不安と戸惑いだ。

たとえば『鬼気』では、ただひたすら「母親の一言」に追い詰められていく。理屈も正体もどうでもよくなって、言葉の一発で心を撃ち抜かれる。あるいは『鬼景』みたいに、異様な風景のなかで平然と暮らしてる家族がいたりして、「日常ってどこまでが正常なんだ?」と感覚が狂ってくる。

どの話も、ラストが怖い。正確には、「ラストに何も起きないのが怖い」。解決もしないし、謎も明かされない。だからこそ、読み手の心には変な靄が残る。それが非実在としての「鬼」なのだろう。

京極夏彦の言葉は、怖いくせにやけに綺麗で理屈っぽくて、でもやたら説得力がある。知識の鎧で殴られてるみたいな感覚だ。

ページをめくる手は止まらないが、読んでるうちに何を信じてたか分からなくなってくる。そんな恐怖のほうが、幽霊よりずっとタチが悪い。

読んだあと、心のどこかが少し変になってるかもしれない。

でも、それもまた鬼の仕業ってことにしておこう。

42.あの市場で何を買い、代わりに何を失う?── 恒川光太郎『夜市』

望むものが手に入ると噂される不思議な市場「夜市」は、月に数度、森の奥など人目につかない場所に現れ、妖怪たちが取引を行う異界。

小学生の頃、偶然夜市に迷い込んだ裕司は、幼い弟と引き換えに「野球の才能」を手に入れる。その才能によって野球部のエースとして成長するが、弟を売ったという罪悪感は消えない。

数年後、裕司は弟を買い戻すため、再び夜市へ向かう決意をするのであった。

本作には、この表題作『夜市』と、少年が人ならざるものが通う異界の道に迷い込む『風の古道』の二編が収録されている。

異界と日常の狭間で揺れる心

たとえば、夜ふらりと立ち寄った縁日が、どこかおかしいことに気づく。売っているのは、過去、未来、記憶、そして命。それが「夜市」の始まりだ。

恒川光太郎のデビュー作『夜市』は、妖怪や魑魅魍魎たちが集まる異界の市場を舞台に、人間の欲望と引き換えに払わねばならない「代償」の重さを、優しく、だけどしっかりと胸をえぐるように描いてみせる。

弟を手放し、野球の才能を買った主人公。そんな取引、していいはずがない。でも、してしまった。そのことを、彼はずっと忘れられずにいる。この物語の怖さは、化け物のせいじゃない。選んだのは自分だ、という事実が、何より怖い。

併録の『風の古道』もまた素晴らしい。人間ではないものたちが行き交う裏道に囚われた少年と、そこに生まれた青年レンとの数日間の旅は、優しくて苦い。出会いがあって別れがある。ただそれだけのことが、ものすごく切ない。

どちらの話にも共通するのは、異界のリアリティと、どこか懐かしい手触り。「ここではないどこか」にいるはずなのに、読んでいるうちに、なぜか自分の記憶の奥底に触れられたような気分になる。

幻想と現実の境目をすっと越えてくる恒川作品の真骨頂が、ここに詰まっている。

夜道でふと、知らない屋台を見かけたら。

少しだけ立ち止まって、深呼吸したほうがいい。

欲しいものが、本当にそれでいいのかを考えるために。

43.時が止まる、家が動く、幻がささやく── 恒川光太郎『秋の牢獄』

時間や空間、あるいは特異な力に「囚われた」者たちの孤独と運命を描く三編の中編集。

表題作「秋の牢獄」では、女子大生の藍が11月7日という秋の一日を何度も何度も繰り返すループ現象に囚われる。朝が来れば全てがリセットされる無限の日々の中で、彼女はこの牢獄からの脱出を試みる。

他に、規則的に各地を移動する奇妙な家に囚われた家守りの物語「神家没落」、そして幻を生み出す力を持ってしまったが故に翻弄される少女を描く「幻は夜に成長する」が収録されている。各編の主人公たちは、それぞれの「牢獄」の中で葛藤し、世界の理不尽さと対峙するのであった。

「囚われ」が織りなす多様な幻想譚

気づけば今日がまた始まっていた。朝の風景、昼の会話、夜の終わり方まで、すべてが昨日と同じ。しかし、世界はその異常さに誰も気づいていない。そんな不気味なループから始まるのが、『秋の牢獄』だ。

収められているのは、三つの「出られない」物語。終わらない一日から抜け出せない女子大生、意志を持つかのように移動する家に振り回される兄妹、他人の幻を喰らう力を持ってしまった高校生。舞台も状況も違うが、共通しているのは「どうしようもなさ」と、そこに生きるしかないという重みだ。

恒川作品の真価は、奇妙な設定がファンタジックでありながら、登場人物の感情がやたらリアルなところにある。「持ってしまった者」「選ばれてしまった者」が背負う孤独や諦めは、異能や異界を借りたごく人間的な悲しみでもあるのだ。

それぞれの物語は、「逃げられないから受け入れる」「無理やり突破する」「逆にそこに居場所を見出す」と、全く違う終わり方を見せる。牢獄に入ったからといって、すべてが絶望じゃない。だからこそ、余計にこたえる。

ルールに縛られているようで、結局は自分の在り方次第なのかもしれない。そう思わせてくる。

抜け道の見えない日々に疲れたとき、不意にこの物語たちが呼びかけてくるかもしれない。

「出られないなら、そこに意味を見つけるんだ」と。

44.これは怪物と少年のラブストーリー── 倉狩聡『かにみそ』

無気力な二十代無職の「私」は、ある日海岸で言葉を話す小さな蟹を拾う。蟹は何でも食べ尽くし、その奇妙な存在は「私」に久しぶりの楽しさを与える。

蟹の食事代を稼ぐために働き始めた「私」は、生きる気力を取り戻していくが、職場でできた恋人を衝動的に殺してしまう。その出来事を境に、「私」と人語を解し万物を食す蟹との歪な共生関係は、制御不能な方向へと転がり始める。

虚無を抱えた主人公と異様な蟹、そして突発的な暴力が絡み合い、物語はグロテスクさと切なさを併せ持つ独特のトーンで進んでいく。

日本ホラー小説大賞優秀賞受賞作。

異色の組み合わせが生む斬新な恐怖

気がついたら、蟹がいた。でかくて喋って、しかも人を食べる。そんな奴と暮らす羽目になったニートの青年と、人間の布団をかけてくれる妙にやさしい蟹との、少しズレた同居生活が始まる。

設定を聞いただけで「なんだそれ」と思うかもしれない。でも読み進めるうちに、どうしようもなく目が離せなくなっていく。

この蟹、確かに恐ろしい。ときどきグロいし、人間をためらいなく食う。でもどこか憎めなくて、むしろ愛嬌すらある。蟹と暮らしてるうちに、主人公はほんの少しだけ人間らしさを取り戻していく。生きることに無関心だった男が、いつしか何かを「守りたい」と思い始める。その相手が蟹とは、どうかしてるけど、でも本気なのだ。

そう、この話はただのモンスターものじゃない。むしろ、めちゃくちゃ切ない友情譚(あるいは愛情譚)として読むべきだ。

孤独な者同士が、食う・食われるという本能の世界で出会い、触れ合い、傷つけ合いながらも、最後の最後まで一緒にいようとする。その姿に、思わず涙腺が緩むのも無理はない。

ラストの展開には賛否あるかもしれない。でも読み終わったあと、ふと「あの蟹、今どこにいるんだろう」と思ってしまう。

気づけば感情移入してる自分に驚く。それはたぶんこの物語が、本物の「情」を描いている証拠なのだと思う。

45.娘が描くママは、もう母親じゃない── 黒史郎『夜は一緒に散歩しよ』

ホラー作家の横田卓郎は、妻を亡くし、4歳の娘・千秋と二人で暮らしている。妻の死後、千秋は人ならざる異形の存在を描くようになり、やがて「青い顔の女」ばかりを描いては、その絵を「ママ」と呼び執着するようになる。

同時に、千秋は毎晩11時に川沿いを散歩することに強いこだわりを見せ始める。彼女の描く絵は、見る者に悪夢を見せるなど周囲に影響を及ぼし、行動も次第にエスカレートしていく。やがて卓郎の周囲では、連続する不審死をはじめとする悲劇が起こり始める。

都会の隙間に潜む得体の知れない存在が、幼い娘を侵食していく恐怖を描いた、第1回『幽』怪談文学賞長編部門大賞受賞作。

子供の無垢さが変容する不気味さ

小さな女の子が、母親の死後に描き始めたのは「青い顔の女」だった。しかも、彼女はそれを「ママ」と呼び、絵に話しかけ、夜ごと散歩に行きたがる。誰と? 死んだ母と? それとも、絵の中の青白い何かと?

黒史郎の『夜は一緒に散歩しよ』は、そういったおかしくなる家庭の中に読者を引きずり込む。主人公・卓郎は、妻を失ったショックの中、懸命に父親業をこなしていくが、娘・千秋の変化には気づいているようで、どこか気づかないふりをしている。

そして、その「見て見ぬふり」が地味に怖い。小さな子どもって、時々こちらの理解を超えた行動を取る。その違和感に鈍感な大人が、自分の日常にしがみつこうとするとき、何か別のものがすっと入り込む余地ができるのだ。

やがて起こりはじめる、まわりの不審死。娘の描く絵はどんどん狂気を孕み、夜の散歩は意味を変えていく。もう戻れないのでは?と気づいた時には、手遅れ感が満ちているのがまた恐ろしい。

この物語の肝は、「家族」という一番近くて信頼できるはずの場所が、気づかぬうちにどんどん裏返っていくことにある。ホラーだけど、血が飛び散ったり霊が叫んだりするわけじゃない。でも、読んでるうちに「自分の子どもが知らない何かとつながっていたら?」と想像してゾワっとなる。怖いのは幽霊じゃなくて、自分の生活に紛れ込んでる異物だ。

結局「それ」はなんだったのか。娘が何を求めていたのか、なぜそれが叶えられてしまったのか。ラストには読み手なりの答えを突きつけられたような感覚が残る。

最初は小さな違和感だった。

でも、それを「大丈夫だろう」とやり過ごした積み重ねが、すべてを決定づける。

この物語は、取り返しのつかなさを、驚くほど淡々と描いている。

46.これを読む、あなたの家にも忍び込むかもしれない── 小野不由美『残穢』

小説家である「私」のもとに、読者の女子大生・久保さんから、住んでいる部屋で畳を擦るような奇妙な音がする、という手紙が届く。些細な違和感に興味を持った「私」は、久保さんと共に調査を始める。

調べを進めるうち、そのマンションの過去の住人たちが、転居後に自殺や一家心中、殺人事件などの悲劇を起こしてきた事実が次々と判明。怪異の因縁は建物だけでなく土地そのものに根ざし、人から人へ、場所から場所へと「穢れ」のように広がっている可能性が浮かび上がる。

関係者への聞き取りや資料調査を重ねた二人は、数十年にわたる因縁の真相へと辿り着くが、それは終わりではなく、新たな惨劇の始まりを予感させるものだった。

ドキュメンタリータッチが生む圧倒的リアリティと「穢れ」が伝染し拡散する恐怖

この物語の怖さは、あなたの生活に入り込むタイプのやつだ。

「畳を擦るような音がする」「赤ん坊の泣き声が聞こえる」。そんな、ありがちな怪談相談から始まる物語が、まさかここまで大ごとになるとは、最初は誰も思っていなかったはずだ。

小野不由美『残穢』は、実在の怪談作家・平山夢明や福澤徹三が本人役で登場したり、小説家の「私」が語り手だったりと、リアルとフィクションの境界線がガタガタになっている。それが逆に、どこかほんとうにあった話っぽく感じられて、こっちの背筋を撫でるように攻めてくる。

出てくるのは幽霊じゃない。祟りでもない。もっとやっかいなのが、「穢れ」だ。過去の土地や家で起きた悲惨な出来事、自殺、殺人、死産、そういうものが染みついて残る。そして、その場所に住んだ人の「次の家」にも、それはくっついてくる。人から人へ、土地から土地へと移動しながら、ずっと拡がっていく。まるで怪異のチェーンメールだ。

じゃあ引っ越せば終わりなのか? 無理だ。その新居もすでに穢れてるかもしれないし、自分が誰かに「持って帰って」しまったかもしれない。この因果の伝染の感覚が、本当に厄介で怖い。

しかもこの作品、ただ怖がらせるだけじゃない。「じゃあ、この怪異の元をたどってみようか」と、語り手と調査仲間の久保さんが、古い地図や裁判記録、大家の証言、新聞記事なんかを丹念に調べていく。これが歴史ミステリーとしてめちゃくちゃ面白い。まるで自分も一緒に怪異の根を掘ってる気分になる。

しかし、掘れば掘るほど、不気味な空白や説明不能な連鎖が現れる。その全貌は決してスッキリとは見えてこない。だからこそ怖いし、「まだどこかに続いているのでは……」という疑念が、読み終えたあとにもこびりつく。

今、あなたが住んでいる場所は、ほんとうに無関係だと言い切れるだろうか?

それを確かめる方法は、たぶん、どこにもない。

47.自分の骨が実家にあったら、どうしますか?── 高橋克彦『私の骨』

表題作を含む7編の怪奇譚・ホラー短編を収録した作品集。

表題作『私の骨』では、小説家の英一が、警察からの連絡を受け、すでに売却された盛岡の実家を訪れる。床下から見つかった古い骨壺には子供の骨が納められ、しかも壺には英一自身の生年月日が刻まれていた。両親はすでに他界しており、真相を知る者はいない。

強い因縁を感じた英一は、大学時代の恩師に古文書の調査を依頼するなど、自身のルーツに関わる謎を追い始めるが、それに呼応するかのように怪異が相次ぐ。やがて、生家に代々伝わる恐ろしい因習と、そこに絡みついた親の歪んだ愛情が浮かび上がってくる。

自らの骨との対峙

ある日ふと立ち寄った実家の床下から、知らない骨壺を見つけた。そしてそれには、なぜか自分の生年月日がくっきりと記されていた──。これが、高橋克彦『私の骨』の表題作が提示する、なんとも背筋の冷える導入だ。

もう両親は他界している。誰に訊いても、その骨壺の正体はわからない。しかし自分の「生まれ」と「死」が、同時にそこに並んでいたとしたら? 読者は、主人公と一緒にこの異様な謎の深みにずぶずぶと沈んでいくことになる。

謎を追う先に浮かび上がるのは、旧家にこびりついた因習と、それに巻き込まれた家族の歪な感情。恐ろしいはずなのに、どこか胸に刺さるのは、「呪い」にすら親の情が染みついているからかもしれない。

他にも収録作はバリエーション豊かで、猛吹雪の中、事故に遭って迷い込む不条理ホラー『ゆきどまり』や、平将門伝説と屍宿の伝承が交差する伝奇譚『醜骨宿』など、どれも恐怖の切り口が違っていて、次の話に移るたびに心の準備が追いつかない。

中でも印象的なのは、『おそれ』と『奇縁』だ。前者は怪談会の形式で進みながら、語り手たちの証言が一つの怪異に収束していく構成が絶妙である。後者は、どこにでもいる良い人が、実はとんでもない狂気を内に隠していたというタイプの人間ホラー。これがまたぞっとする。

高橋克彦の描く怖さは、単なるお化けや怪異だけじゃない。人間の内側に巣くっている「業」や「情」が、恐怖をより深く、鋭くしている。

骨が鳴るような不穏な気配が、読んでいる間ずっと背後に立っている。

そっと振り返ってしまうような読後感。

それが『私の骨』の真価だ。

48.恐怖と哀しみが背中合わせにあるとき── 岩井志麻子『ぼっけえ、きょうてえ』

第6回日本ホラー小説大賞および第13回山本周五郎賞を受賞した表題作を収めた短編集。

表題作『ぼっけえ、きょうてえ』は、明治から大正期の岡山の遊郭を舞台に、醜い容姿の女郎が一夜の客に自らの過酷な半生を語る物語。

彼女の母は間引きを生業とする産婆であり、主人公自身も幼い頃から赤子の命を奪う行為に加担させられてきた。その告白は、血と汚辱にまみれた地獄のような人生を淡々と描き出していく。

やがて語りは、彼女の身体と運命に隠された、客の想像を超える秘密へと踏み込んでいく。

日本ホラー小説大賞・山本周五郎賞ダブル受賞の傑作

読んでいると、自分の口調まで岡山弁になってしまいそうになる。それくらい、この物語は方言が強烈だ。

しかし、ただの言葉の個性にとどまらない。語りのうねり、声の節回し、その全部が、読者の感覚をねじり、揺さぶってくる。まるで、遠い田舎町のうす暗い部屋で、語り部のおばあちゃんが、蝋燭の火を前に語っているような──そんな生々しさをもって、物語は立ち上がる。

表題作『ぼっけえ、きょうてえ』は、読後に膝から力が抜けるような話だ。語り手は娼婦。売られ、使われ、捨てられ、それでも語るしかない女の一代記。

人の心がどこまで壊れるか、人の身体がどこまで損なわれるか、そのギリギリまで踏み込んで描かれる内容は、まさしく「ぼっけえ(ものすごく)」「きょうてえ(怖い)」。でも、それだけじゃない。怖さと同じくらい、どうしようもない哀しさが沁みる。

この短編集に共通しているのは、「人間のほうが、よっぽど化け物じみてるじゃないか」という主張だ。出てくるのは、幽霊よりも生きた人間の欲望と暴力。貧困や因習にがんじがらめになった人々の営みが、どうしようもなく恐ろしくて、だからこそリアルなのだ。

何よりも印象的なのは、「おどろおどろしいのに、読後に残るのは妙な切なさ」という絶妙な読後感である。エログロもある、怪談っぽさもある、でも気づけばそれ以上の何かに出会ってしまっている。そんな感覚が、ページを閉じたあともずっとまとわりついてくるのだ。

血の匂いと土の匂いが入り混じったような、どこにも行き場のない物語たち。

それなのに、何度も読み返したくなるのは、きっとそこに「人間そのもの」が、むき出しのまま転がっているからなのかもしれない。

49.あまりにも生々しい悪意の顔── 貴志祐介『黒い家』

大手生命保険会社に勤める若槻慎二は、顧客の家で、その家の子供・菰田和也が首を吊って死んでいる現場を第一発見者として目撃してしまう。和也には高額の死亡保険金がかけられており、若槻は支払い査定を担当することになる。

しかし、両親である菰田夫妻の不自然な態度や、死の状況に疑問を抱いた若槻は、単なる自殺ではないのではないかと考え、独自に調査を始める。その行動をきっかけに、彼は取り返しのつかない恐怖へと巻き込まれていく。

やがて明らかになるのは、菰田夫妻の異常な精神性と、保険金を巡る冷酷な企みだった。人間心理の闇と、現代社会に潜む倫理の崩壊を描くノンストップのサスペンスホラー。

日常に潜む人間の狂気と悪意を描いたサイコホラーの金字塔

読み進めるほどに、胃の奥がずしんと重くなっていく。幽霊も怪異も出てこないのに、なぜこんなに怖いのか。

答えは単純だ。「悪意」があまりにもリアルだからだ。貴志祐介の『黒い家』は、人間という存在の底に潜む、どうしようもないおぞましさをまざまざと見せつけてくる。

舞台は保険会社。主人公・若槻は、顧客の自宅で子どもの首吊り死体を発見するという凄惨な場面に遭遇する。しかも、その母親・菰田がまったく取り乱す様子もなく、妙に淡々としているのだ。なんだこの人は? という違和感が、ページをめくるたびに確信へと変わっていく。

この物語の恐ろしさは、加害者が「いかにも悪人」という顔をしていないところにある。無表情の奥で何を考えているかわからない。時ににこやかに、時に不気味に。そんなふうに主人公の生活に入り込んできて、やがて彼の心を、身体を、人生そのものを侵食していく。保険金詐欺、偽装死、執拗な嫌がらせ……。一つひとつの行動は現実にも起こり得そうなだけに恐ろしい。

終盤、若槻がたどり着く黒い家での攻防は、息をするのを忘れるほどの凄まじい迫力だ。理性的でまともな人間が、まったく通じない異常な相手に追いつめられていく様は、正直言って読んでいてつらい。でも、そのつらさこそが、この作品の凄みなのだ。

誰もが心のどこかに持っているかもしれない「倫理なんて簡単に壊れる」という不安。それをここまで明確に、そして容赦なく突きつけてくる小説は、そう多くない。

『黒い家』がサイコホラーの金字塔と呼ばれるのは、単に怖いからじゃない。読んでしまった以上、もう元には戻れないと思わせるような、圧倒的な読後感の悪さを堂々とやってのけているからだ。

覚悟があるなら、覗いてみるといい。

そこにあるのは、「理解できない人間」と、「理解したくなかった現実」だ。

50.恐怖が快楽になったとき── 貴志祐介『天使の囀り』

南米アマゾンの学術調査隊のメンバーが、日本帰国後、次々と異様な方法で自殺する連続怪死事件が起こる。

精神科医の北島早苗は、恋人で作家の高梨もまた調査隊の一員として帰国後に豹変し、不可解な死を遂げたことから、真相を探り始める。高梨は死の直前、「天使の囀りが聞こえる」という謎の言葉を残していた。

調査を進めるうち、事件の原因がアマゾンで遭遇した未知の寄生生物にあることが判明する。その生物は人間の脳神経を操り、恐怖を快楽へと反転させ、宿主を最も忌避する方法で死へ導く能力を持っていた。

早苗は「天使の囀り」の意味とともに、この寄生生物を利用しようとするカルト的集団の存在にも迫っていく。

アマゾン発、脳を侵す寄生生物の恐怖

怖いって感じるのは、正常な神経が働いている証拠なのかもしれない。じゃあ、その「怖い」が快感にすり替わったら?

貴志祐介『天使の囀り』は、そんな最悪の仮定を現実にしてみせる。しかも、ただのお話じゃない。そこにあるのは、生物学や脳神経科学を駆使して緻密に組み上げられた、圧倒的なリアリティだ。

舞台は南米アマゾンの奥地。帰国後、探検隊メンバーが次々と不可解な死を遂げる。共通しているのは、誰もが笑みを浮かべながら、自らを破壊するという異様な死に方。そしてその中心には、「寄生生物」がいる。この生き物、なんと恐怖を感じたときに脳をいじって快感を与える。つまり、怖がることが「気持ちいい」になってしまうのだ。

読む側としては、もう地獄である。蜘蛛、線虫、這いずるもの、うごめくもの、目の奥に染みるような生理的嫌悪感。だが、それ以上に怖いのは、自分の「当たり前」がいとも簡単に壊されていく感覚だ。生きたいはずなのに死にたくなる。怖いはずなのに笑ってしまう。その倒錯が意識に入り込んでくる。

パニックホラー的なスリルもある。死恐怖症、宗教団体、エイズやエボラなど現実の病と地続きの恐怖。しかも物語は丁寧に伏線が張られ、最後には驚きと納得をもってそれが回収されていく。スリル、謎、科学、倫理…ありとあらゆる興奮が詰め込まれ、読み終わったあとには「これは、SFか? ホラーか? 哲学か?」と頭が混乱してくる。

でも、たぶんそれが正解なんだと思う。人間がどこまで人間でいられるか。その境界線が崩れたとき、何が残るのか。そういうテーマと、ひたすらリアルな恐怖が融合して、読者の心に「囀り」が響いてくる。

ひとたびこの物語に触れたら、もう前と同じ自分には戻れない。

下手に手を出すと、快楽と恐怖の境界がバグるかもしれないので、覚悟してどうぞ。

51.その選択は、生き残るためか、操られているだけか── 貴志祐介『クリムゾンの迷宮』

40歳の藤木芳彦は、職を失い妻にも去られ、行き場のない生活を送っていた。

ある日目を覚ますと、彼は赤い岩に囲まれた地球とは思えない世界に立っており、手元には食料と「火星の迷宮へようこそ」と表示されたゲーム機が残されていた。

やがて藤木は、同じ状況に置かれた男女8人と合流し、未知の迷宮を舞台としたサバイバルゲームに強制参加させられていることを知る。脱出を目指す中で、参加者たちは協力と疑念の狭間で追い詰められ、ゲームは次第に凄惨な殺し合いへと変貌していく。

極限状況下で暴き出される人間の心理と、生存を賭けた競争を描く物語。

極限状況下でのサバイバルと心理描写

目が覚めたら、知らない場所にいた。しかも、手元には見たこともない携帯ゲーム機。貴志祐介『クリムゾンの迷宮』は、そんなベタな導入から始まるくせに、読み進めるほどにゾクゾクしてくる超・本格派のサバイバルスリラーだ。

舞台は火星のような赤茶けた荒野。水も食料も限られ、他のプレイヤーたちは誰が味方で誰が敵かもわからない。ひとつひとつの行動に命がかかっていて、ゲームの選択肢次第では、明日死ぬかもしれない。

この理不尽な「デスゲーム」を成立させているのが、あまりにもリアルなサバイバル描写と、神経をすり減らす心理戦。ただのエンタメと思って読んでると、気づけばこっちまで喉が渇いてくる。

主人公・藤木は記憶が曖昧な状態からゲームに放り込まれ、持ち物とヒントだけを頼りに行動していく。読み手も彼と一緒に「次にどう動くか」を考えさせられる構造が秀逸で、まるでゲームブックを読んでいるような没入感が味わえる。でも安心してはいけない。その選択肢の裏側には、あまりにも悪意に満ちた意図が潜んでいるのだ。

後半、物語はミステリーからSFへと一気に加速する。舞台の正体、ゲームマスターの目的、プレイヤーたちの正体。それらがひとつひとつ明かされていく展開は、恐怖というより興奮に近い。そして最後、プレイヤーがある「選択」を迫られるとき、読み手も試されることになる。

ゲームであっても、人生であっても、何かを選ぶってのはそう簡単じゃない。本作は、血まみれのバトルロイヤルという皮をかぶりながら、実はとんでもなく深いテーマを突いてくる。

「選んだ」と思っていたその行動は、本当に自分の意志だったか?

読み終えたあと、そんな考えがしつこく脳裏に残る。

怖いのは、敵じゃなくて、自分の中の「何も疑わずに従う心」かもしれない。

52.科学で説明できると信じた、その先に── 小松左京『霧が晴れた時』

SF界の巨匠・小松左京が自ら選んだ恐怖譚を収めた短編集。

表題作『霧が晴れた時』では、ハイキング中に濃霧に包まれた家族が、無人の茶屋と人の消えた山中に迷い込む。霧の先に待つ消失を描いたSF的ホラー。

ほかにも、戦時下の疎開先で少年が遭遇する怪異を描く『くだんのはは』、現代に突然届き始める召集令状の謎を追う『召集令状』、自分の幽霊を目撃する人々を描く『影が重なる時』などを収録。

日常に紛れ込む異常や、歴史・記憶に根ざした恐怖を通して、不安と想像力を刺激する。

SFとホラーの境界を揺るがす恐怖

「これはホラー短編集です」と言われて読み始めると、いい意味で裏切られる。

なぜならそこには、得体の知れない幽霊も、血まみれの殺人鬼もいない。代わりに待ち構えているのは、人間の理性がぐらりと崩れる、その一歩手前の不穏な感触。小松左京『霧が晴れた時』は、そんな予感を孕んだ短編集である。

たとえば表題作『霧が晴れた時』。ハイキングに出かけた仲間が、なぜか誰一人戻ってこない。そこに幽霊も怪物もいない。でも説明できない違和感が残る。その説明できなさを、SF作家らしいロジックでぎりぎりまで追い詰めてみせる。だが最後には、ちゃんと理屈では割り切れない「恐怖」だけが残る。この手のやり口が、小松左京は本当に上手い。

『くだんのはは』『召集令状』など、戦争体験を背景にした作品も重いパンチを効かせてくる。死んだはずの兵士が帰ってくる、未来を予知する牛が出てくる……そんな荒唐無稽な話が、不思議と現実の隣にある気がしてしまう。生々しい戦争の記憶と不安。どちらも嘘じゃないと、胸に迫ってくる。

この短編集に共通するのは、「合理の皮をかぶった不条理」だ。論理と因果の線で組み立てられた世界が、ある瞬間を境に急に崩れていく。その崩壊は派手ではない。でも、気づけば足元がない。それこそが、小松ホラーの怖さなのだ。

思えば、小松左京という人は、どんな物語を書いても「人間の限界」に突き当たる。科学で武装したって、社会を合理化したって、最後に残るのはよくわからない何かだということを、この本は教えてくれる。

まさに「ホラーってこういうのもアリなんだ」と思わせてくれる好例だ。

ジャンルをまたぎ、時代を超えて、まだ有効な恐怖のかたちが、ここにある。

53.逃げ場のない悪夢が、笑いながら襲ってくる── 筒井康隆『懲戒の部屋』

日本SF界の巨匠・筒井康隆が、自作の中から選び抜いた恐怖譚を収めた短編集。

表題作『懲戒の部屋』では、痴漢に間違われた平凡なサラリーマンが、「女権保護委員会」と名乗る組織に監禁され、逃げ場のない空間で理不尽な懲戒に直面する恐怖が描かれる。

『走る取的』では、軽い冗談をきっかけに巨大な相撲力士に追われる男の逃走劇が展開される。意思疎通の不可能な存在に執拗に追い詰められる悪夢的な恐怖が印象的だ。

そのほか、テレビや新聞が突然自分の噂を語り始めるといった、日常が歪み狂気へと転落していく短編を収録。ブラックユーモアと不条理な恐怖が交錯する作品集となっている。

日常を侵食する不条理な恐怖

最初はただの痴漢冤罪だった。なのに次の瞬間には、「懲戒の部屋」と名づけられた得体の知れない監獄に放り込まれている。

そんな状況、普通なら笑えない。しかし筒井康隆は、それをあえて笑わせながら書く。しかも、読んでいるこっちのほうが笑いながら凍りついていくから不思議だ。

『懲戒の部屋』は、ホラーとブラックユーモアのあいだを全力疾走する短編集だ。『走る取的』では、たまたま居合わせた大男に「お前のせいだ」と命を狙われ、理由もわからずひたすら逃げ続けるはめになる。理屈が通じない。社会の仕組みがまるごと凶器になって迫ってくる。

本作に登場する恐怖は、化け物や幽霊じゃない。むしろ、制度とか常識とか、人間がつくったはずの仕組みそのものだ。逃げようとしても、出口がない。言葉も通じない。主人公は普通の人間なのに、世界のほうが狂ってしまっている。

だからこそ怖い。しかもそれを、笑いを交えて描くもんだから、こちらはどこまで本気で怯えて、どこで笑えばいいのか、だんだんわからなくなってくる。気がつけば、自分の常識も筒井ワールドの中でぐらついているのだ。

筒井康隆のホラーは、怖がらせるための恐怖じゃない。人間の脆さ、社会のいい加減さ、そして物語の都合さえ笑い飛ばす。読んでる間は「こんなのありかよ」と呆れるかもしれない。

でもページを閉じたあとで、自分が日々暮らしている「まともな世界」の足元がぐらついて見える。

それこそが、筒井式ホラーの本来の姿だ。

54.認識がぐらつくとき、恐怖は始まる── 井上夢人『メドゥサ、鏡をごらん』

作家・藤井陽造は、自らコンクリートを流し込んだ木枠の中で死亡するという、異様な最期を遂げる。遺体のそばには「メドゥサを見た」と書かれたメモが残されていた。

藤井の娘とその婚約者である「わたし」は、この不可解な死の真相と、彼が死の直前まで書いていた遺作原稿の行方を追い始める。しかし調査が進むにつれ、記憶の欠落や現実感の歪みといった異変が「わたし」の身に起こり始める。

関係者が次々と謎の死を遂げる中、「メドゥサ」の意味とは何なのか。「わたし」は次第に現実と悪夢の境界を見失い、逃れがたい恐怖へと引きずり込まれていく。

現実が崩壊していく悪夢的迷宮体験

「メドゥサを見た」と言い残して、人気作家が自宅で死んだ。奇妙なのは、それだけじゃない。彼が執筆していたはずの原稿は消え、関係者が次々と怪死を遂げていく。ミステリのように始まる物語は、一転してホラーへと姿を変えていく。

登場するのは、事件を追う編集者「わたし」。語りは一人称で進むが、読んでいると次第に、自分の見ているもの、記憶しているものすらも怪しくなってくる。昨日話した内容が相手の記憶から抜けていたり、確かに見たはずのメモがなかったり。気づけば、読者自身の足元までゆらりと揺れ始めているのだ。

この作品の恐怖は、いわゆる幽霊や怪物ではなく、「現実が歪んでいく」ことそのものにある。メドゥサの視線のように、世界の認識を石に変えていくような、逃げ道のない絶望がそこにある。

そして何より厄介なのは、真実が見えてきた時、逆に正気を失っていくという構造だ。謎が解けたはずなのに、心が壊れる。理解が救いにならない。この絶望感こそが、本作の読後に残るざらついた感情の正体だろう。

物語はあくまで「私の語り」で構成されるが、それが果たして本当に信頼できるものなのか、最後まで疑念がつきまとう。正しく恐ろしく、そしてどこか哀しい。

鏡の中に何が映っているのか?

それは、自分で自分を疑い始めた時にしか見えないものなのかもしれない。

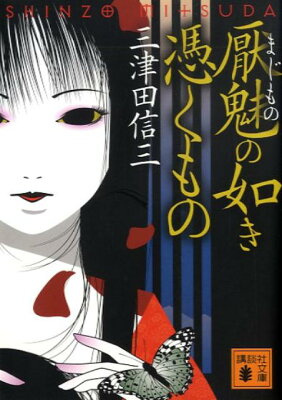

55.その村では、言ってはいけない名がある── 三津田信三『厭魅の如き憑くもの』

怪奇幻想作家・刀城言耶を主人公とするシリーズの第一長編。舞台は、神隠しなど数々の怪異譚が語り継がれる山奥の神々櫛村。

この村では、憑き物筋とされる谺呀治家と、非憑き物筋の神櫛家という二つの旧家が、長年にわたり対立関係にあった。戦後間もない昭和のある年、怪異譚蒐集家でもある刀城言耶が取材のため村を訪れた直後、不可解な怪死事件が発生し、やがて連続殺人へと発展していく。

村人たちが畏れる「カカシ様」の呪いなのか、それとも人為的な犯行なのか。「厭魅」という呪詛を軸に、憑き物信仰や山神信仰が絡み合い、土俗的な怪異と事件の真相が次第に浮かび上がっていく。

土俗的因習と本格ミステリーの融合

「カカシ様に見られると、死ぬ」

こんな言い伝えが残る村に足を踏み入れた瞬間から、読者の背中にはうっすらと何かの気配が貼りつく。

『厭魅の如き憑くもの』は、土俗信仰と怪異が根深く絡み合った集落で起きる連続殺人事件を、怪奇幻想作家・刀城言耶が解き明かそうとする怪異本格ミステリだ。

舞台は、憑き物筋の噂、神隠しの伝承、そして「カカシ様」を崇める風習が息づく、因習まみれの辺境の村。読んでいて息が詰まるほどの閉塞感と、「見てはならぬ」「言ってはならぬ」空気が、村をまるごと呪術的な装置に変えている。

殺され方も異様だ。死体の口に詰められた何か、家の中での奇怪な配置、説明不能な痕跡。読む側は「これは、超常現象じゃないのか…?」と半歩ホラーに足を踏み出したくなる。でもそこに理屈で挑んでいくのが、言耶の推理だ。

しかも推理が一度で終わらない。どんどん裏返っていく。まるで読んでいる側の「理解」が試されているかのような、めまぐるしい展開が続く。

理屈は通っている。でも、納得できない。最後まで説明されない何かが、じっとこっちを見ている。ミステリとして論理は尽くされるのに、読後に残るのは「怖い」という感覚だ。

人が信じるものは、時に理屈より強い。そんなことを改めて思い知らされる。

この村の空気を一度でも吸ってしまったら、カカシ様の視線はもう、背後から離れない。

56.わけもなく、でも確かに、ついてくる── 三津田信三『ついてくるもの』

三津田信三による、実話怪談の体裁をとった七編の怪異譚を収録するホラー短編集。

表題作『ついてくるもの』では、女子高生が廃屋で拾った雛人形に憑りつかれ、捨てても戻ってくる人形とともに、家族やペットに不幸が重なっていく。『夢の家』では、夢の中で夜ごと招かれる家に惹き込まれていく男の恐怖が描かれる。

『ルームシェアの怪』では、同居人が肝試しを境に異変をきたすが、実はその人物はすでに家を出ていたことが判明し、部屋に残された存在の正体が浮かび上がる。

そのほか『祝儀絵』『八幡藪知らず』『裏の家の子供』『百物語憑け』など、日常に潜む因縁と怪異が語られる。

多彩な題材と巧みなホラー演出

その恐怖には、因果も、理屈も、救いもない。三津田信三『ついてくるもの』に収められた七つの話は、何が起こっているのかすらよくわからないまま、登場人物の日常を侵食していく。

夢で何度も通う家が、次第に現実と地続きになってくる『夢の家』。ルームシェアの同居人の記憶が、他人とずれていく『ルームシェアの怪』。どちらも、最初はごく普通の生活の中で起こる。誰だって経験したことがあるような、ささいな違和感。でも、気づけば取り返しのつかない場所まで来てしまっている。

登場人物たちは、なにかを暴こうともしない。あくまで受け身だ。そして、ほとんどの場合、解決は訪れない。終わるようで終わらない終わり方が多く、モヤモヤしたまま話が終わる。でも、それが怖い。理由もなく起こる、というのが一番こたえるのだ。

本作の構成は「実話怪談」を模しているというが、それがまた効いている。妙に現実味があるからだ。話の筋に派手な展開はなく、ただ何かが起こり、なんとなく続き、気がつくともう抜けられない。「怪談会で聞いた話」のような距離感が、これは本当にあるかもしれないという錯覚を植えつける。

三津田信三は「幽霊そのものよりも、偶然の重なりの方が怖い」と言っているが、まさにこの短編集はその思想の実践版だ。怖いのは、説明できないことじゃない。説明しようとすることができない、その状態だ。

読後、ドアの隙間を確認したくなる。誰かが見てる気がして、振り返ってしまう。

そう、これらの話は終わってないのだ。

まだ、どこかでついてきている。

57.警告は、ずっと出ていたのに── 加門七海『祝山』

ホラー作家の鹿角南のもとに、旧友・矢口朝子から、肝試しに行った後から奇妙な出来事が続いているという相談のメールが届く。当初は軽い取材のつもりで関わり始めた鹿角だったが、次第に怪異は彼女自身にも及び始める。

肝試しの参加者の一人は突然死を遂げ、他の者たちも精神を病み、性格や外見が大きく変わっていく。明るかった矢口も別人のようになってしまう。

調査を進めるうち、鹿角は廃墟の背後にある「祝山」、かつて「位牌山」と呼ばれた禁忌の山が怪異の源ではないかと気づく。そこは、木や草一本たりとも持ち出してはならないと伝えられる場所だった。

実体験に基づくリアルホラーの戦慄

最初に感じるのは、「これは、ほんとにあったんじゃないのか」という、妙な生々しさだ。加門七海『祝山』は、ただの怪談ではない。

著者本人の体験を下敷きにしているとされるだけあって、どこからどこまでが創作なのかがわからなくなる。その曖昧さが、粘りつくように効いてくる。

肝試し気分で山に入った若者たちが、ある瞬間を境に、なにか取り返しのつかない「ずれ」の中に入り込んでしまう。派手な血しぶきも絶叫もない。ただ、登場人物たちの言動や心が、少しずつズレて、ほころんでいく。誰かが変になったことにも気づかずに、「おかしい」が日常に紛れ込んでいく。

この感覚、怖いというより厭(いや)なのだ。感情がどこかに落ちていくような、抜け落ちるような感触が残る。

読み進めるほどに見えてくるのは、「無視された警告」の連続だ。山に伝わるタブー、かすかな不穏、止めようとする者たちの声。それを笑い飛ばして進んだ先に、当然のように何かがいる。自然を舐めた者たちへの報いとしての恐怖が、物語全体に張り詰めている。

面白半分で心霊スポットに突っ込む現代人の姿勢、ネットで調べた知識だけを頼りに本物に触れようとする無謀。それを、決して説教くさくなく、むしろ冷ややかに、でも確実に撃ち抜いてくる。

読後、山の話題を口にするのがなんとなく嫌になる。誰かが何かを忘れて、無邪気にその場へ足を踏み入れてしまうかもしれないから。

この物語は、そういう「何か」に気づかないふりをする読者にさえ牙をむいてくるのだ。

58.血と肉と、原始の暴力が家に満ちる── 飴村行『粘膜人間』

第15回日本ホラー小説大賞長編賞を受賞した衝撃作。

異様な巨体を持つ小学生・雷太は、圧倒的な暴力で兄の利一と祐二、さらには父親までも支配していた。身長195センチ、体重105キロという体躯を前に、兄たちは恐怖に耐えきれず、ついに弟の殺害を決意。

しかし自分たちの力では不可能と悟った二人は、村外れに棲むという異形の男たち、通称「河童」に殺しを依頼する。雷太殺害計画は、河童との交渉を経て動き出すが、物語は複数の視点から語られ、逃れようのない破滅へと向かっていく。

選考会で物議を醸した衝撃的な内容

読みはじめて、いきなりブン殴られたような感覚に襲われる。飴村行『粘膜人間』の恐怖は、ゆっくり迫る類のものじゃない。出会い頭の惨劇みたいな、脳天からぶっ刺してくるタイプの異常だ。

弟・雷太は小学生。だけど見た目は巨人。力も異常。口もきかず、家族を殴り、支配する。その異様な存在を前に、兄である僕が抱くのは、愛でも情でもなく、ただ「殺意」だ。

この家には、上下も理性もない。父は無力、母は怯え、兄たちは震える。なのに小学生だけが暴君として君臨している。これはもう「家族」のふりをした牢獄でしかない。

描写はえげつない。血、歯、嘔吐物、崩れた肉体、狂った性。読んでて胃の底がざわつく。しかし、このグロテスクさはただの悪趣味じゃない。人間社会が薄皮一枚で覆い隠してきた「力こそすべて」の本質を、わざと突きつけてくる仕掛けなんだと思う。

ホラー小説大賞の選考会で「問題作」として賛否を呼び、でもちゃんと受賞しているってあたりが、この作品の強烈さを物語っている。

普通の人間関係、普通の倫理、普通の恐怖感。そんな「普通」を蹴り倒してくるからこそ、この作品は忘れられない。あらゆる常識を壊したあとに残るのは、ヒリついた皮膚感覚と、「なぜか目が離せなかった」という妙な感動だ。

読む覚悟さえ持てるなら、体験してみて損はない。

この小説は読む者の心を試す、文学という名の実験装置みたいなものだから。

59.その家の二階には、悪果が棲んでいる── 名梁和泉『二階の王』

第22回日本ホラー小説大賞優秀賞受賞作。

東京郊外で暮らす八州朋子は、長年二階の自室に引きこもったまま姿を見せない兄の存在に悩んでいた。三十歳を過ぎても社会から断絶した兄は、家族にとって重い不安の種となっている。

一方、元警察官の仰木を中心とするグループ「悪因研」は、人に破滅をもたらす邪悪な存在〈悪因〉と、そこから生まれる異形の怪物〈悪果〉を追っていた。彼らは五感で〈悪果〉を察知する特殊な能力を持ち、朋子と同じ職場で働く掛井もその一人だった。

やがて、朋子の兄の異変と、悪因研が追う〈悪因〉との間に意外な繋がりが浮かび上がり、二つの物語は破局へと収束していく。

「引きこもり」と「邪神」 現代的テーマと王道ホラーの融合

引きこもりの兄がいる。だからといって、その家の二階に王がいるとは、誰も思わない。

でも、本作ではそうなのだ。名梁和泉『二階の王』は、そんな予感から始まって、気づけば読み手ごと奈落の底に引きずり込むタイプの物語だ。

〈悪因〉と〈悪果〉という不穏な存在。それを五感で識別できる異能者集団・悪因研の若者たち。特殊な能力を持つ彼らが、日常に潜む異形に立ち向かう展開は、まるでオカルト×青春×邪神との戦いが融合したようなスリリングさがある。

この「二階の王」は、ただの怪物ではない。支配、依存、恐怖、無関心──家庭内の空気そのものが変質し、家族がじわじわと飲まれていくさまが、読み手の神経を焼いてくる。それが〈悪果〉によるものなのか、それとも家族という名の密室が生んだ心の澱なのか。その曖昧さが、いっそう怖い。

「破天荒な大風呂敷」と綾辻行人が評し、「邪神との闘いという王道に挑んだ」と宮部みゆきが語ったのも納得だ。構造は大胆、語り口は軽やか、謎解きは緻密。ホラーなのにどこか冒険譚みたいでもあり、だが確実に、ゾッとする。

引きこもりという現実と、侵攻してくる異界の悪意。ミクロとマクロの恐怖が交錯するこの物語は、現代日本の家そのものが抱えている闇を暴いているのだろう。

邪悪がいるのは山の向こうでも異世界でもなく、隣の部屋か、あなたの家の二階かもしれない。

そう思った瞬間から、〈悪果〉はあなたにも、ついてくる。

60.雅びやかで、どこか生臭い── 森山東『お見世出し』

第11回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞した表題作を含む、京都を舞台にした三編の恐怖譚を収録する短編集。

表題作『お見世出し』は、花街で舞妓としてデビューを迎える少女・綾乃の物語。稽古の最中、彼女は三十年前に亡くなった舞妓見習い・幸恵と間違われ、瓜二つだというその存在が、不穏な影を落としていく。続く『お化け』も花街の置屋を舞台に、芸舞妓たちの間で囁かれる怪異が描かれる。

『呪扇』は扇子職人を主人公とし、呪われた扇子が引き起こす悲劇を描く一編。いずれの作品も、古都・京都の雅やかさと、その奥に潜む情念や土着的な恐怖が印象的に描かれている。

古都・京都の雅と闇が織りなす独特の雰囲気

まず「お見世出し」という言葉の響きに惹かれる。なんとも華やかで、品があって、でもどこかうらさびしい。森山東の短編集『お見世出し』は、そんな花街の儀礼と闇を、怖いほど丁寧に描いてくる。

舞台は京都。花街という、外からは見えにくいが、何百年も続いてきた伝統の世界。そこで語られるのは、三人の語り手による三つの怪談。

誰かが「昔こんなことがあってな……」と語り出すとき、こちらは客として、ひとりでに襟を正す。そんな語りの型が本作にはある。

表題作『お見世出し』は、舞妓の世界に踏み入った少女と、そこに巣食う因習の闇。『お化け』では、明るく見えるはずの芸妓の暮らしに忍び寄る、女同士の執念と報い。『呪扇』は毛色が違っていて、持ち主の命運を狂わせる扇子が登場し、よりグロテスクで念のこもった恐怖を与えてくる。

読後には、「京都の美は、怖さと紙一重かもな」と思わせられる。格式ある世界だからこそ、長く積み重なってきた目に見えないものが、どこかで噴き出すのかもしれない。

取材の密度も高く、花街の作法や所作、日々の空気感がリアルに伝わってくる。だからこそ、ぞっとする場面の温度も高く感じられるのだ。

京都の街が好きな人、伝統の裏にある影を覗きたい人、そしてもちろん、上質な怪談を求める人へ。

この本には、誰かの語りを受け取ったような、妙な親密さと、肌に貼りつくような後味が残る。

思いがけず怖い目にあうとは、まさにこのことだ。

おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

戦後の古典から、令和の新鋭作家まで。60冊のホラー本を通して、いろんな怖さの手触りを味わってもらえたんじゃないかなと思う。

時代が変われば怪異のかたちも変わるが、人の想像力をビリッと刺激する力だけは、ずっと変わらない。そんな力に触れる一冊と出会ってもらえたなら嬉しい。

蝋燭の火が揺れる夜にじっくり読むのもいいし、真昼の喧騒をぶった切る一冊として手に取るのもアリだ。どう読もうが自由だけど、日本のホラー文学が持つ底なしの闇と、ぜひ向き合ってみてほしい。

読んだあとは、ぜひ誰かと「これ、めちゃくちゃ怖かったんだけど!」と語り合ってみてほしい。怖いのに、ページをめくる手が止まらない。読み終わっても、ふとした瞬間に思い出してしまう。そんな一冊に出会えるのが、ホラー小説の醍醐味だ。

次にページを開くとき、そこにはきっと、想像を超えた闇が待ってる。

背筋をかすめる冷気とともに、どうぞ良き読書の旅を。

ではまた、次の恐怖でお会いしましょう。