横溝正史の金田一耕助シリーズといえば、ミステリ界ではもはや語り尽くされた感があるけれど、この『死仮面』だけは、ファンにとって極めて特殊な、あるいはもどかしい存在であり続けてきた。

昭和24年の連載当時、雑誌の一部が行方不明になってしまったせいで、これまでは評論家の中島河太郎氏が欠落部分を補筆した不完全な形でしか読めなかったからだ。

もちろん中島氏の仕事は実に見事で、物語を破綻なく繋ぎ止めていた。けれど、それはあくまで「精巧な補修を施された器」であって、横溝正史本人の筆の走りそのものではなかったわけだ。

それが今回、半世紀以上の時を経て奇跡的に発見されたオリジナル原稿によって、ついに横溝正史が本当に描きたかった真の姿で復刻された。

この「オリジナル版」を読んで何より驚かされたのは、やっぱり復元された部分の圧倒的な密度だ。中島氏がプロットの整合性を優先して数ページでさらりと処理していたシーンが、横溝正史本人の手にかかると、なんと20ページにも及ぶ濃厚な描写へと変貌していた。

これこそが、私たちが横溝作品に本能的に求めている「無駄なまでの執着」なのだと思う。話の筋さえ通ればいいという効率的な読書とは対極にある、その場の空気の重み、立ち込める湿気、そして登場人物たちがかく嫌な汗の感触。

この分量をかけて描かれるのは、ストーリーの進行ではなく、そこに流れるおぞましい時間そのものだった。

岡山から女子学園へ、戦後の闇を繋ぐ死の連鎖

物語の幕開けからして、ファンにはたまらない構成だ。

舞台はあの有名な『八つ墓村』の直後。凄惨な事件を解決し、疲れを癒やす間もなく岡山県警に立ち寄った金田一耕助が、磯川警部からある奇妙な相談を受けるところから運命の歯車が回りだす。

物語の第一の舞台となるのは、戦後社会の欲望と混沌が渦巻く岡山。復員兵や浮浪者がひしめき、生と死が隣り合わせで腐敗した臭いを放つマーケットの奥底で見つかった、身元不明の女の死体。そこには、戦後の日本が抱え込んだ貧困と虚無が、ヘドロのように沈殿している。

しかし、物語はそこから鮮やかなコントラストを描き、一転して東京の川島女子学園へと舞台を移す。一見すると、そこは華やかで清楚な女学生たちが集う、規律正しい園に見える。けれど、その優雅な校舎の足元には、名家の血脈に絡みつくドロドロとした愛憎劇が隠されていた。

底辺の闇市と高潔な学園という、一見すれば交わるはずのない対極的な場所を、一つの不気味な殺人事件が、まるで冷たい串で刺すようにして繋いでいく。この重層的な世界観は、横溝正史の筆が最も冴え渡っていた時期ならではのキレがあるように思う。

特に印象的なのは、全編にわたって執拗に繰り返される臭いの描写だ。多くのミステリにおいて死体はただの記号になりがちだけれど、横溝正史はそれを断固として許さない。

死が物質として崩壊し、腐敗していく生々しさを、読者の鼻腔にまで訴えかけるように書き込んでいる。その逃げ場のないリアリティが、物語に圧倒的な説得力を与えていた。

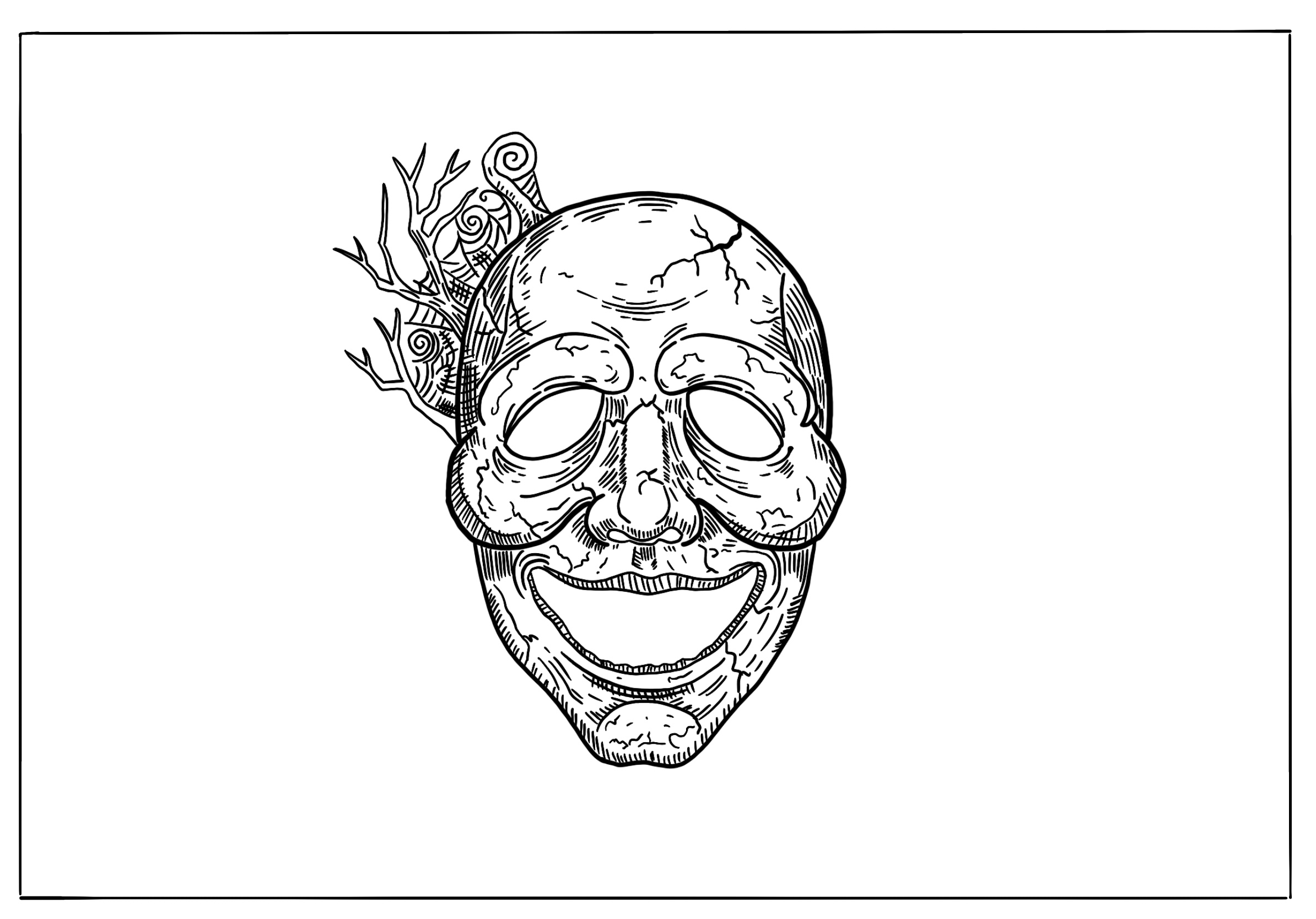

白い石膏の仮面が暴く、人間の醜いエゴイズム

タイトルとなっている『死仮面』。このモチーフこそが、本作が描こうとする恐怖の核心だ。死者の顔から直接型を取って作られる、真っ白な石膏の仮面。

それは本来、故人の面影を永遠に保存するための愛の産物のはずなのに、ここではその美が、人間の歪んだエゴイズムによって、残酷な欺瞞の道具へと成り下がっている。

肉体はやがて腐り、土に還っていく。けれど、その上に被せられた石膏の仮面だけは、無機質な白さを保ったまま、美しく、冷ややかに残り続ける。この「変わらざるもの」と「崩れ去るもの」の残酷なまでの対比が、そのまま事件のトリックや、一族の中に渦巻く醜い争いと完璧にリンクしているのが恐ろしい。

本物の顔が腐敗して判別できなくなった時、精巧に作られた「偽物の顔(仮面)」が、本物に成り代わって歴史を書き換えてしまう恐怖。アイデンティティを奪い合い、死者の尊厳すらも利用する展開。単なる顔のない死体のトリックを超えて、ここには人間が持つ所有欲や美への執着の成れの果てが描かれていた。

さらに今回、オリジナル版として復元されたページを読み解くと、学園内に漂う戦後の歪みがより鮮明に浮き彫りになっていることがわかる。

金田一が蓬髪を掻きむしり、激しく吃音を漏らしながら、ある異常な執念を直感するシーン。そこには、時代に取り残された人々の悲鳴のようなものが塗り込められているように思った。

探偵の叫び、そして果てに残るもの

そして、そんなおぞましい事件の結末で、金田一耕助が見せた反応が忘れられない。

普段の彼は、雀の巣のような髪を掻き回し、犯人に対してすらどこか哀れみや慈悲を寄せることが多い。けれど、この『死仮面』の真相を知った時、彼は珍しく、激しい怒りを露わにする。

それは、この事件の背後に横たわっていた動機が、あまりにも利己的で、命そのものや、人が抱くべき純粋な美をあまりに深く冒涜するものだったからだろう。

横溝正史という作家が、娯楽小説の枠組みを使いながら、いかに深く人間の業を見つめていたか。

このオリジナル版は、その事実を改めて突きつけてくる、まさに完本の名にふさわしい一冊だった。

金田一耕助が最後に見せた、あの冷たく鋭い視線。

それこそが、この物語が描こうとした救いのない真実を、何よりも雄弁に物語っている気がしてならない。