江戸川乱歩が1925年に『新青年』に発表した短編『赤い部屋』は、いわゆる謎解きのミステリではない。

明智小五郎もいなければ、犯人探しもない。あるのは、「赤」という色彩に閉ざされた奇妙な部屋と、そこで語られる不気味な独白だけだ。

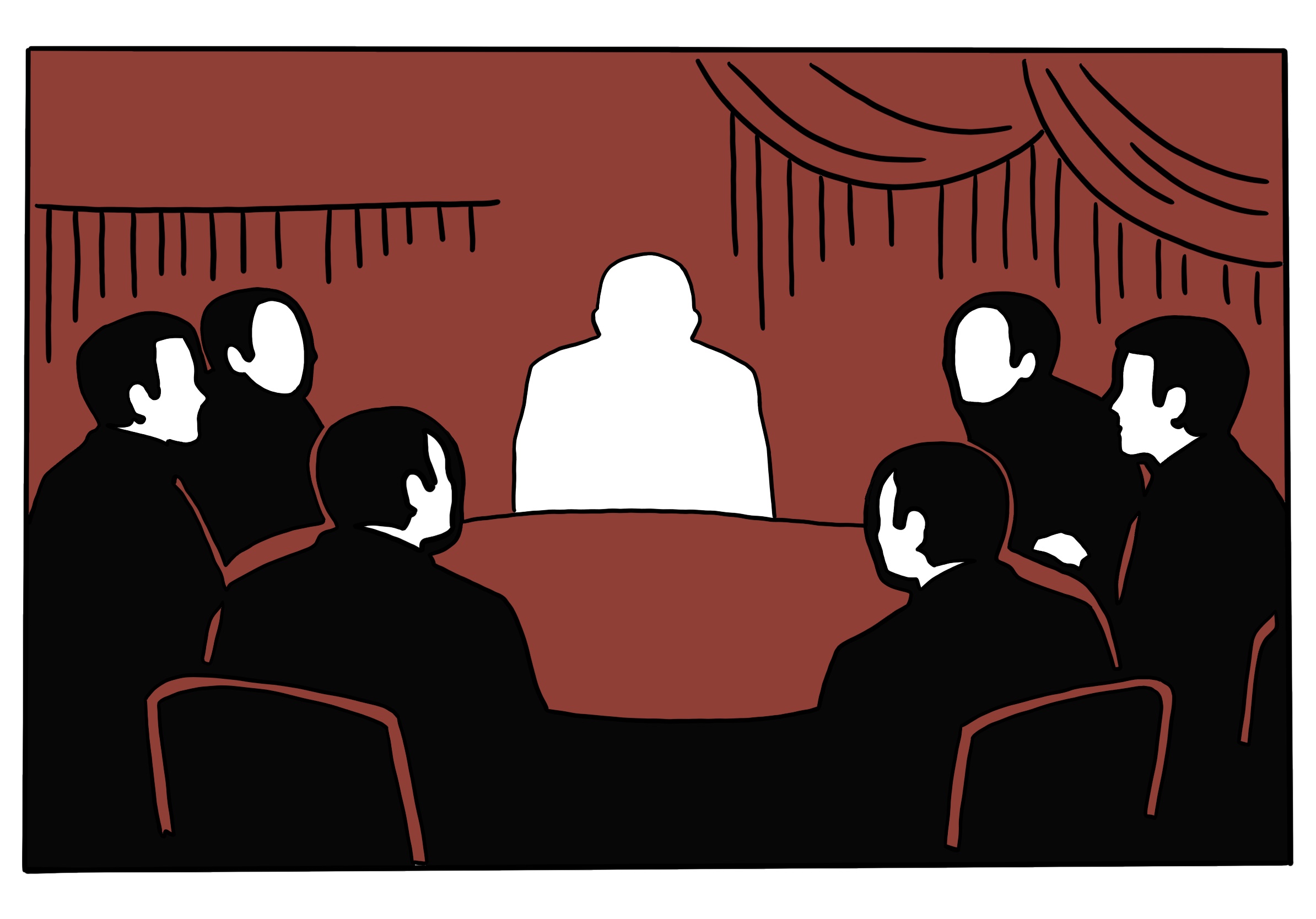

舞台は、ある秘密のクラブの部屋。その部屋は四方八方が赤いカーテンで囲まれていて、窓もないし外の気配も感じられない。照明は蝋燭の火だけ。

そこに集まった男たちは、日々の退屈に飽きた裕福な紳士たち。そしてその晩、そこへ新しく加わった男・T氏が、自分はこれまでに九十九人を殺してきたと語り始める。

その遊戯というのは、突然申上げますと、皆さんはびっくりなさるかも知れませんが……、人殺しなんです。ほんとうの殺人なんです。しかも、私はその遊戯を発見してから今日までに百人に近い男や女や子供の命を、ただ退屈をまぎらす目的の為ばかりに、奪って来たのです。

『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション2』収録『赤い部屋』131ページより引用

血も見えないし、殺人シーンもない。ただ言葉だけで語られる死の話。それなのに、どんどん引き込まれていく。

この物語が持つ不気味な魅力の正体は、乱歩が考えた「プロバビリティーの犯罪(確率で人を殺す)」という、とんでもない発想にある。

確率で殺すという発想

そこで私はこの種の人殺しによって、あの死に相な退屈をまぎらすことを思いつきました。絶対に法律に触れない人殺し、どんなシャーロック・ホームズだって見破ることの出来ない人殺し、ああ何という申分のない眠け醒しでしょう。以来私は三年の間というもの、人を殺す楽しみに耽って、いつの間にかさしもの退屈をすっかり忘れはてていました。皆さん笑ってはいけません。私は戦国時代の豪傑の様に、あの百人斬りを、無論文字通り斬る訳ではありませんけれど、百人の命をとるまでは決して中途でこの殺人を止めないことを、私自身に誓ったのです。

『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション2』収録『赤い部屋』138ページより引用

T氏が語るのは、「直接手を下さずに、人が死ぬ確率を少しだけ上げる」──それだけの犯罪である。

たとえば、事故で重症の人に、名医ではなく評判の悪い医者を紹介したら?

あるいは、線路を渡ろうとしているお年寄りの背後で、大声で「危ない!」と叫んだら?

本人は「助けようとした」ふりをしているけれど、それが原因で相手が混乱し、事故に遭うかもしれない。

T氏はこうした偶然を装った悪意をくり返すことで、誰にも疑われずに人を殺してきたという。本人は直接手を汚していないから、罪の意識も薄い。だけど、確かに人が死んでいる。

これが「プロバビリティーの犯罪」──確率を操作することで、人を殺すというアイディアだ。犯罪の因果関係が薄いため、証明も難しい。

そして何より、加害者自身に手を汚したという実感がほとんどない。T氏はそれを楽しみながら、統計的に九十九人を処理したという。

この発想は、恐ろしくも洗練されている。殺人の直接性が剥ぎ取られることで、罪の意識も薄れ、悪意がどこまでも見えにくくなっていく。そしてこの構造は、現代にも嫌なほどぴったりと当てはまってしまうのだ。

SNSが「現代の赤い部屋」になるとき

このT氏のやり口、どこかで見たことがある気がしないだろうか。

たとえば、SNSで起きる「炎上」。

誰かに悪口をぶつける。あるいは、事実とは違う情報を広める。それ自体はたった1回の行動かもしれない。でも、何千、何万という書き込みが集まれば、それだけで人を追い詰めてしまうことがある。

本人は「まさか死ぬなんて」「一回だけ書いただけ」と言うだろう。でもそれは、T氏が「ちょっとだけ確率を上げた」行為と何が違うのだろうか。

T氏の犯罪と同じように、誰かが「死ぬかもしれない確率」を少しずつ上げている。それが悪意だと気づかないまま。

乱歩がこの物語を発表したのは、100年近くも前のこと。でも、現代の私たちの周りには、いつの間にか「赤い部屋」がたくさんできている。

スマホの画面の中に、匿名の集まりの中に。

そしてそこにいる私たちも、もしかしたらT氏のように、見えない加害者になっているのかもしれない。

世界文学の中の『赤い部屋』 ポーとチェスタトンと谷崎潤一郎のあいだで

『赤い部屋』を読んでいると、どうしても思い出してしまう作品がいくつかある。

乱歩はかなり意識的に、海外文学や同時代の日本文学と対話しながら、この短編を組み立てている。

まず連想されるのが、エドガー・アラン・ポーの『赤死病の仮面』だ。赤という色彩、閉ざされた空間。ポーの作品では、人々は死から逃れようとし、最終的に運命としての死に追いつかれる。

一方、乱歩の『赤い部屋』では、登場人物たちは死から逃げない。むしろ他人の死を語り、消費しようとする。

ポーにとって死は侵入してくるものだったが、乱歩にとっての死は、部屋の中で待ち構えているものだ。

次に思い出されるのが、G.K.チェスタトンの『木曜の男(木曜日だった男)』である。秘密結社、奇妙な会員たち、そして逆説的な論理。殺さない殺人という発想は、かなりチェスタトン的だと思う。

ただし、チェスタトンが最終的に信仰や希望へ着地するのに対し、乱歩はそこまで行かない。理屈として成立してしまう悪意だけを残し、読者を放り出す。その後味の悪さが、乱歩らしい。

そしてもう一つ、重要なのが谷崎潤一郎の『途上』だ。「偶然を利用した殺人」という発想の源流はここにある。だが、谷崎潤一郎が描くのが「ばれるかもしれない恐怖」だとすれば、乱歩のT氏にはその恐怖がほとんどない。

彼は、捕まるかどうかという次元を超えた場所から犯罪を眺めている。ここで『赤い部屋』は、探偵小説と怪奇小説の境界線をまたぐ。

ポーのゴシック、チェスタトンの逆説、谷崎潤一郎の倒錯。

それらを、都市的退屈という毒で薄めたものが、『赤い部屋』なのだと思う。

誰の心にも赤い部屋はある

絵:四季しおり

『赤い部屋』は、ただのホラー話でも、ただの風変わりな短編でもない。

乱歩はこの物語で、「見えない悪意」と「裁けない罪」の存在を描いた。

それは、誰かを直接傷つけるような明確な悪ではなく、ただ少しずつ他人の命を削るような、うすく広がる悪意。

今の私たちが暮らすネット社会でも、そんな悪意がすぐ隣にある。いや、もしかしたら、自分の中にもあるかもしれない。

『赤い部屋』の最後には、とても印象的なラストシーンがある。

詳しくは書けないけれど、それまでの狂騒が一気に現実へと引き戻される瞬間であり、同時に夢から醒めた後の寂しさも感じさせる名場面である。

あなたは、T氏の語りを真実だと思うだろうか?

それとも、巧妙な娯楽だったと思うだろうか?

どちらにしても、心のどこかに「少しだけ、自分にも同じような快楽を求めた感覚がある」と気づいてしまったなら。

赤い部屋の中にいたのは、T氏だけじゃない。

私たちもそこにいたのだ。

※『赤い部屋』は『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション2 (角川ホラー文庫)』もしくは、『江戸川乱歩傑作選(新潮文庫)』に収録されています。