タイトルに惹かれて読み始めたら、そこはただのホテルじゃなかった。

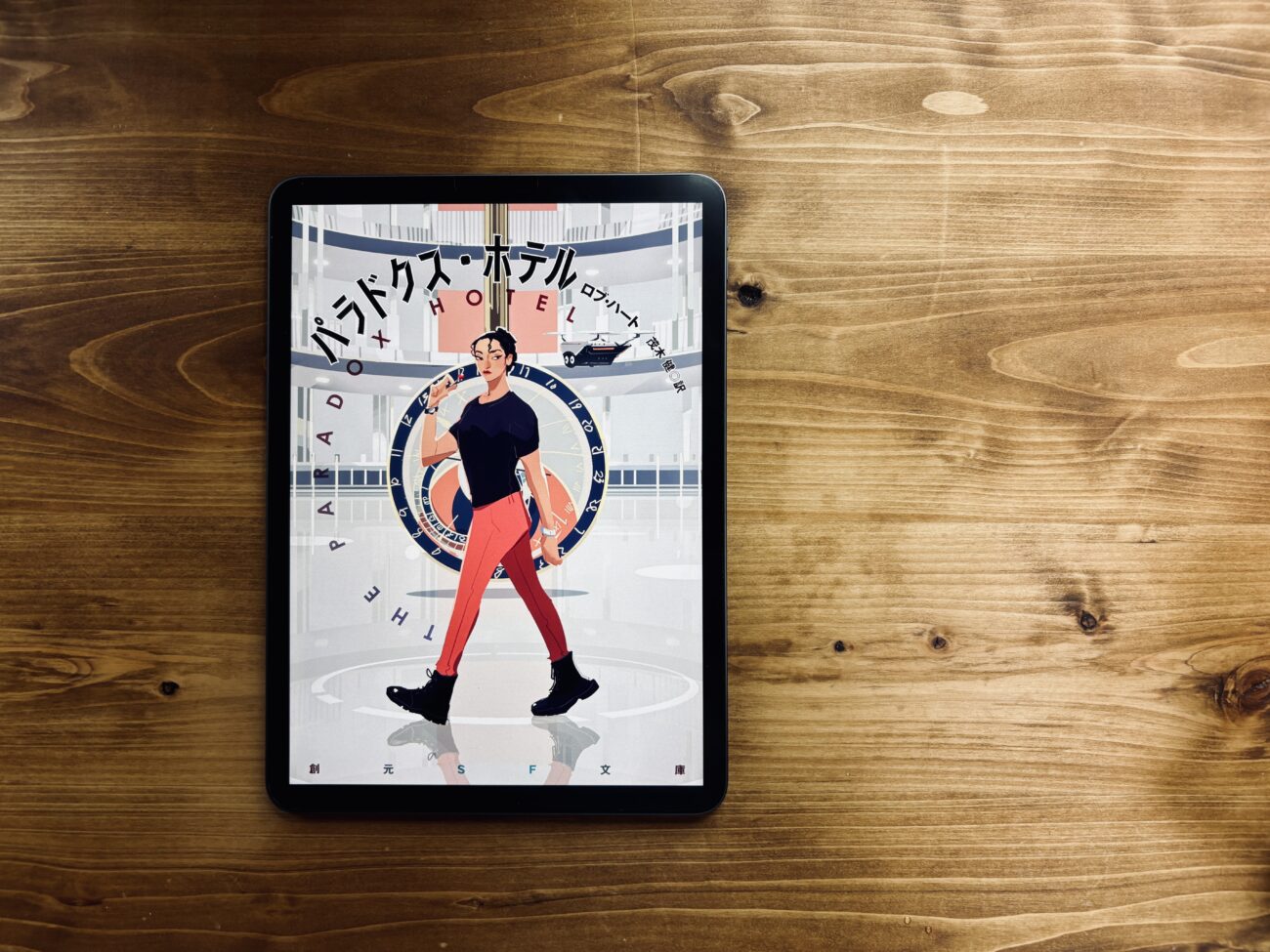

ロブ・ハートの『パラドクス・ホテル』は、時間旅行が観光ビジネスになっている2072年の近未来を舞台に、クローズド・サークルミステリ、社会風刺、SF、ラブストーリー、全部をひとつの作品に詰め込んだとんでもない小説だ。

物語の舞台は、政府が運営する時間旅行施設「アインシュタイン時空港」に隣接する五つ星ホテル「パラドクス・ホテル」。金持ちが過去へ旅行する前に滞在する場所だが、物語の始まりからすでに大混乱。

外は記録的な大雪、空港は全便欠航、ホテルにはフラストレーションMAXの富豪たちが詰めかけている。しかも、政府が時間旅行事業の民営化を決定したタイミングで、買収を狙う大富豪4人が集まってくるというカオス展開。

このホテル、時間の調子もおかしい。時計が逆回転したり、過去から密輸された恐竜が廊下を駆け抜けたり、時間軸そのものが崩れかけている。舞台設定だけでひとつのジャンルが書けそうな勢い。けれど、この奇抜な混沌が物語にとっては“土台”にすぎないってところがすごい。

ホテルに押し寄せる大雪、歪む時間、逃げる恐竜、政治と金にまみれたサミット――それらすべてが、ある種の“崩壊の予兆”として連動している。単に異常が連発してるんじゃない。

これは、巨大システムが限界に達して軋み始めた音であり、個人の精神もまたそのひとつの歯車だということなのだ。

時間からこぼれ落ちる主人公、ジャニュアリー・コール

このカオスの中心に立たされるのが、ホテルの警備主任ジャニュアリー・コール。元は時間犯罪を取り締まる捜査官という経歴を持ち、頭はキレるし、皮肉っぽくて強気。完全にノワール系の探偵ポジション。

ただし、彼女には大きな問題がある。「アンスタック」と呼ばれる時間的な病気だ。

アンスタックとは、時間旅行の副作用によって起こる症状で、自分の意思に関係なく、過去や未来の“自分自身の人生の断片”へと飛ばされてしまうというもの。結果、彼女は現在の瞬間に留まることができず、常にぐらぐらとした感覚の中にいる。

しかも彼女は、この病気の治療を拒否している。その理由がまた切ない。彼女の恋人・メーナはすでに亡くなっていて、発作のときだけ、その幻のような姿を見ることができるのだ。

アンスタックは苦しい。だけど、それが唯一、愛する人と再会できる手段になっている。その矛盾が、彼女をホテルに縛りつけている。

このあたりの設定がものすごくよくできている。アンスタックという病気は、単なるSF的なガジェットじゃない。喪失のメタファーとして完璧に機能している。過去に取り憑かれ、未来を恐れ、現在に集中できない。そういう悲しみを、物理的な形で描いた装置なのだ。

時間に閉じ込められた死体、ミステリが始まる

そして、物語の中核をなすのが一件の“殺人事件”……のはずなんだけど、この事件、常識がまったく通用しない。ジャニュアリーがホテルの客室で見つけた死体は、彼女にしか見えないんだ。

なぜなら、死体は時間の中に「スタック」しているから。ここから、物語の核心的な謎が生まれるわけだ。

これは過去の記憶なのか、未来の予知なのか、それとも単なる幻覚なのか。彼女が解決しようとしている殺人事件は、既に起こったのか、これから起こるのか、あるいはそもそも存在しないのか?

ここから始まるのが、“四次元密室ミステリ”だ。物理的なドアや鍵じゃなく、時間そのものが密室の役割を果たしているという大胆さ。古典的なフーダニット(誰がやった)やハウダニット(どうやった)に、ホワイダニット(なぜやった)という要素が全力で突っ込んでくる。

この不確定な事件を追いながら、ジャニュアリーはますますアンスタックが激化していく。殺人事件を追うはずが、気づけば自分自身の“認識の崩壊”と向き合うことになる。彼女にとっても、読者にとっても、どこまでが現実で、どこからが幻覚なのか分からない。推理小説の枠組みをギリギリまで引き伸ばして、破裂寸前のテンションが続いていく。

その裏で、恐竜が逃げ回ってたり、大富豪たちが歴史を買い取ろうとしたり、ホテルの時計がバグってたり。めちゃくちゃなはずなのに、全部がきっちり繋がっていて、ページをめくる手が止まらない。

トリックで驚かせるというより、「こんな謎の見せ方があったのか」と感心しっぱなしだ。

哲学と感情のラストダンス -「満室」のホテルにある、たったひとつの空室

読み終わったあと、最も心に残ったのは、やっぱり“時間とは何か”という謎だ。

いや、それだけじゃない。“喪失からどう抜け出すか”とか、“過去に縛られたままでも未来は選べるのか”とか。やたらと深いところを突いてくる。

作中で引用される「ブロック宇宙論」は、過去も未来もすでに存在しているという考え方。すべてが決まっている世界で、人間に自由意志はあるのか? 未来を変えることなんてできるのか? ジャニュアリーはまさにその矛盾の中でもがいている。

このテーマが、亡き恋人メーナの仏教的な思索と響き合ってくるのも印象的だった。変化は避けられない。だからこそ、手放す勇気が必要で、同時に、手放せない自分を責めなくてもいい。時間という逃れられないものと向き合いながら、自分自身を許すプロセス。それが、この小説の“ほんとうの謎解き”だった気がする。

そしてタイトルにある「パラドクス・ホテル」は、ただの施設名じゃない。「ヒルベルトの無限ホテル」のパラドックスに由来していて、満室でも新たな客が受け入れられるという不思議な構造を持つ。

時間が満室、感情が満室、宇宙が満室。でもそこに、小さな“余白”があるかもしれない。そこに人は希望を見出せるのかもしれない――そんな想いが、ずっと心に残っている。

おわりに – これは「読む」じゃなくて「滞在する」小説だ

『パラドクス・ホテル』は、読むというより、どっぷり“滞在”するタイプの小説だ。

ジャンルの枠を超えまくってるくせに、全部がちゃんと繋がっていて、エンタメと文学のどちらにも振り切れている。SF好き、ミステリ好き、哲学好き、どこから読んでもハマる作りになってるのがすごい。

クィアなキャラクターが自然に物語の中に息づいているのも良かった。無理に“主張”するんじゃなくて、当たり前のようにそこにいる。それが世界を一歩先に進めている感じがして、読んでいて清々しい。

最後にもう一度だけ言いたい。

このホテル、滞在には覚悟がいる。

でも、間違いなく“チェックアウト“したくなくなる一冊だった。