豪華列車の中で殺人事件が起きる。密室。容疑者はみんなその場にいる。

閉じられた空間で、探偵が動き、真実が暴かれる。

アガサ・クリスティの『オリエント急行殺人事件』を頂点として、数えきれないほどの「列車ミステリ」が生まれてきた。そして多くの作家たちは、その形式をなぞることに満足していた。

舞台装置としての列車、閉じられたサークル、時にはトリックとしての車内構造。それはそれで美しい。

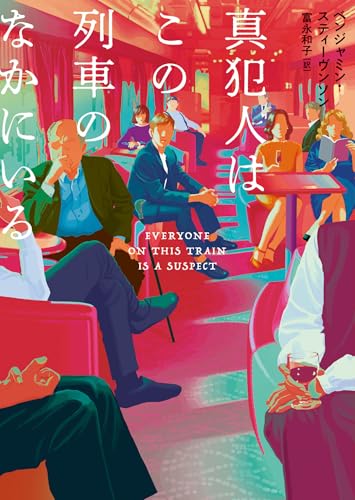

でも、ベンジャミン・スティーヴンソンの『真犯人はこの列車のなかにいる』は、その神話にわざとぶつかってくる。あえてやる。わかってて壊す。そんな悪戯心満載の一冊だ。

列車ミステリーという名の、終わらない旅路へ

この小説の舞台は、オーストラリアを南北に縦断する実在の豪華列車「ザ・ガン」。

舞台設定だけ見れば王道ど真ん中。しかし、その中身は完全に変化球。しかも変化球を投げてるピッチャーが、「今から変化球投げますよ」と、観客に向かってウインクしてくるようなスタイルだ。もう、その時点で楽しい。

語り手は、作家アーネスト・カニンガム。前作『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』に引き続き登場する、いわば「探偵とは言えない探偵」。この人が、読者に向かってずーっと話しかけながら物語を進めていく。

しかも、彼が解こうとしている殺人事件の容疑者たちは全員、推理作家。書く側の人間ばっかりでミステリやろうなんて、もう設定の時点で勝ちではないか。これが面白くならないわけがない。

探偵vs探偵vs探偵 – ジャンル知識の殴り合い開幕

この作品のすごさは、「設定のうまさ」と「構造のメタさ」が完全に合体してるところだ。

列車内で殺人が起きる。で、その容疑者が全員、現役の推理作家っていう時点で、事件の捜査そのものがジャンルバトルになる。誰が一番「うまく殺せるか」。誰が一番「うまく騙せるか」。

みんなが自分の書いているサブジャンル(法廷モノ、サスペンス、法医学系、コージー)を武器に、ミステリの作法で殴り合う。

しかも、語り手のアーネストは自分で「自分は実地じゃなくて、書き方指南の専門家です」なんて言ってしまう。つまり、実戦経験はないけど理論だけはやたら詳しいミステリオタク。そして、事件のなかでオタクらしい推理と引用と語りを炸裂させる。

これが面白いのは、推理の視点が「物語の読み解き」になってるところだ。犯人を捜すというより、「この殺人事件ってどう構成されてる?」みたいな分析がメイン。プロットのテンポ、ミスリードの配置、読者の視線誘導。すべてが語りの対象。

つまるところ、本書は殺人事件を舞台にした「ジャンル批評」なのだ。しかもキャラたち全員が、その批評合戦のプレイヤーという狂った構造である。

作者×語り手×読者 – 三者三様の共犯関係

で、ここからがこの作品の本当のキモだ。スティーヴンソンは、スタンドアップコメディアン出身という異色の作家。で、その語り芸をそのまま小説に持ち込んでしまったのだ。

語り手のアーネストは、読者にずっと話しかけてくる。たとえば「この段階で死体が出るのは構成上、ちょっと遅いよね?」とか、「僕が今書いてるこの本は、400ページ以内に収めなきゃいけないんだ」みたいなメタ視点が全開なのだ。

つまり、読者と探偵(アーネスト)、そして作者(スティーヴンソン)が、三者でテーブルを囲んで一緒に事件を楽しんでるような構図になっている。

しかもこのアーネスト、めちゃくちゃフェアプレイ精神にうるさい。前作では「十戒」まで持ち出して、ちゃんと手がかりは出してますよ!と明言していた。今回も同様。ただし、その「ちゃんと出してる」っていう宣言自体が、むしろ嘘くさいっていうメタ仕掛けである。

「この人、嘘はつかないって言ってたけど、言ってたことが全部本当とも限らないよな?」みたいな、読者の疑念を逆手にとってくる。これこそが現代的な「信頼できない語り手」戦略。

そう、これが本作の最大のからくりなのだ。「フェアプレイのふりをする」という、もっともアンフェアなフェアプレイ。つまり、ジャンルのルールを破るのではなく、それに過剰適応してみせることで、逆に読者の油断を誘ってくる。これにはしてやられた。

『オリエント急行』を通り過ぎた、新世代ミステリの到達点

ここまで語ってきたが、本作は明らかに『オリエント急行殺人事件』への挑戦状である。

似てる点は多い。舞台は豪華列車。クローズド・サークル。殺人が起きる。乗客に秘密がある。でも、スティーヴンソンはそれを今っぽく語り直す。

ポアロがいた位置にいるのは、プロの探偵じゃなくてメタ語りをする素人作家。三人称で語られていた物語が、一人称で進み、語り手が読者に話しかけてくる。犯人の動機やトリックが主役じゃなくて、語りの構造と読者の視線操作が主戦場になる。

つまり、これは「探偵小説」というジャンルの進化形なのだ。

クラシックな枠組みのまま、語りの重心をズラして、まったく違う角度から推理を見せてくる。これをやってるのがスティーヴンソンだけじゃないのも面白い。ナイブズ・アウトとか、アンソニー・ホロヴィッツのシリーズとか、同時代的な再構築ミステリたちと、確実にリンクしている。

この本は「推理」じゃなくて、「読解力」のバトルだ

『真犯人はこの列車のなかにいる』は、ただのフーダニット(誰が犯人か)じゃない。ハウダニット(どうやって)とホワイダニット(なぜ)を超えて、「ナンダコレハ(ジャンルそのもの)」を問う作品だ。

スティーヴンソンは、犯人当ての枠組みを残しつつ、「ミステリ小説とは何か?」をわたしたちに突きつける。だから読後に思うのは、「トリックがすごい!」ではなく、「うまくやられたな……、さて、また最初から読むか」なのだ。

まさに、ミステリの本質を内側から解体しながら、その楽しさだけは120%残してくれるという、欲張りにもほどがある構成である。

いやもう、うまい。ずるい。最高だ。

というわけでこの列車、ミステリ好きなら乗らない理由がない。

そしてきっと、列車を降りた瞬間、また最初の駅へと戻って読み直したくなる。

そんなループこそが、最高のミステリーがもたらす興奮なのだ。