毎年「このミス」のランキングを見るたびに思う。今年もやっぱり、とんでもない年だったと。

なにせ今年の国内ミステリは、粒ぞろいどころか、もはや玉石混交どころか全て玉。ジャンルも文体もテーマもバラバラなのに、どの作品にも書き手の意地がにじみ出ていた。

古典回帰の香りを纏った本格、新時代の論理パズル、社会の暗部に切り込むドキュメンタリー調、そして悪魔のような怪作。まさに「混沌としているのに名作が多い」年だった。

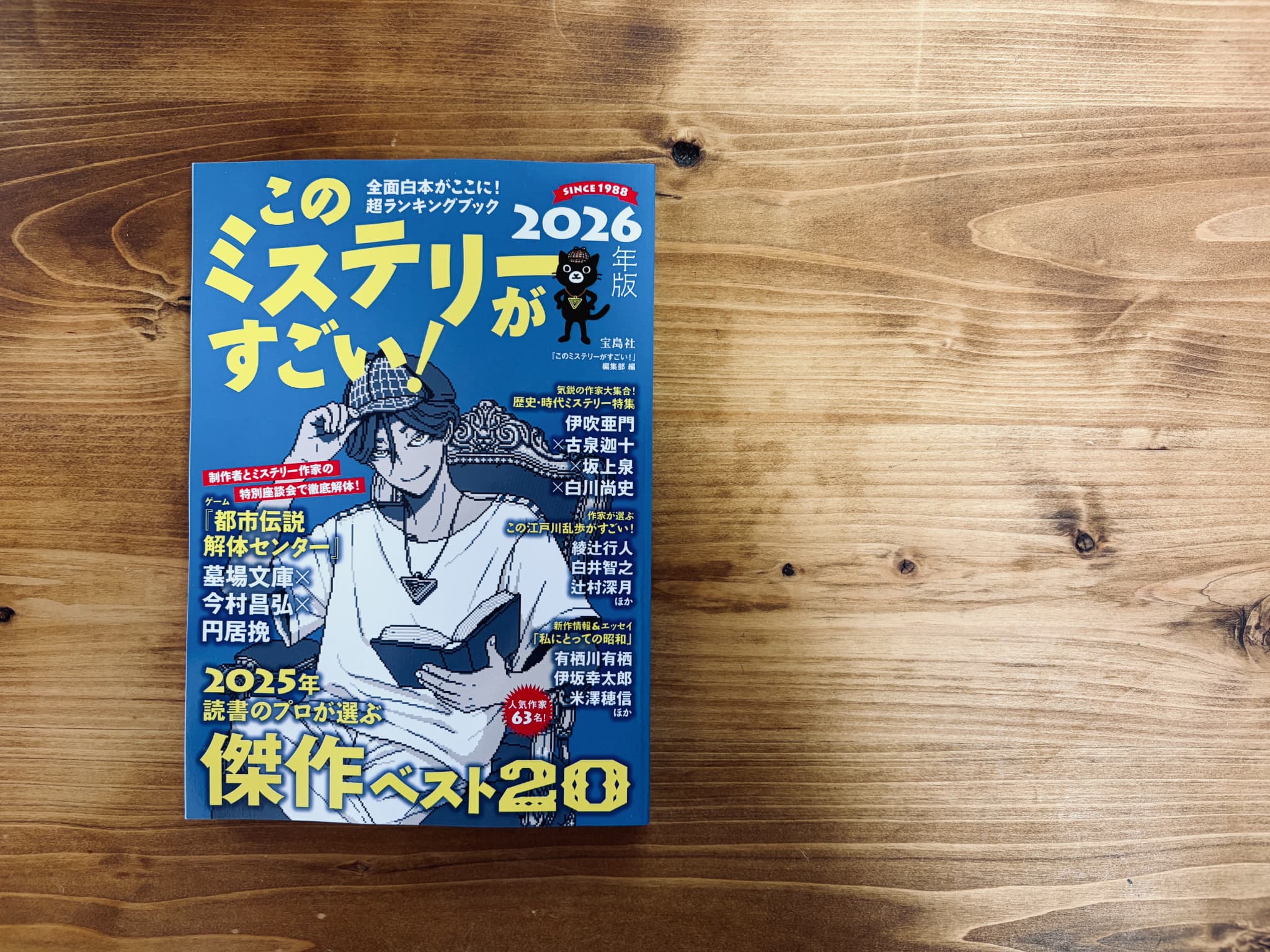

というわけでこの記事では、『2026年版このミステリーがすごい!』国内編のベスト20作品を一気に紹介していく。

どれから読むかは自由だけれど、ひとつ言っておく。

気を抜くと、全作買って積むことになる。

【2026年版 国内編】このミステリーがすごい!1位〜10位

| 1位 | 櫻田智也『失われた貌』 | 顔を失った身元不明遺体をめぐり、失踪宣告された父と少年の告白が捜査を揺さぶる。警察小説の温度感と本格の論理が融合し、個の喪失と再生を描く傑作。 |

| 2位 | 笠井潔『夜と霧の誘拐』 | 70年代パリで少女誘拐と学院長殺害が交錯。矢吹駆が「二重性とズレ」に迫り、ホロコースト思想と本格推理が激突する重厚なミステリ。多重解決が圧巻。 |

| 3位 | 山口未桜『禁忌の子』 | 自分と同じ顔の溺死体を前に、医師が出生の秘密と密室殺人に挑む。AIDの倫理とアイデンティティの揺らぎが、本格ミステリの枠を越えて迫る。 |

| 4位 | 伏尾美紀『百年の時効』 | 昭和の一家惨殺事件を令和の刑事が再捜査。時代を跨ぐ捜査のバトンと、法の穴が生んだ「時効なき闇」が交錯する警察大河ミステリ。 |

| 5位 | 若竹七海『まぐさ桶の犬』 | 老眼と不運を抱えた探偵・葉村晶が、人探し案件の裏に潜む小市民の悪意と対峙。加齢とユーモアとイヤミスが調和したコージー・ハードボイルド。 |

| 6位 | 逢坂冬馬『ブレイクショットの軌跡』 | 一台のSUVが各地の人生と悲劇を連鎖させる連作短編。小さな選択が世界のどこかを揺らすバタフライ・エフェクトを描く社会派ミステリ。 |

| 7位 | 北山猛邦『神の光』 | 砂漠の街までも消える消失トリック集。物理法則の中で奇跡を起こす北山ロジックと多彩な世界観が響き合う、叙情的パズル短編集。 |

| 8位 | 石川智健『エレガンス』 | 東京大空襲下、洋装姿で死んだ女性たちの謎に、カメラマン石川光陽と鑑識官吉川が挑む。美と死、戦争と法の精神が交差する歴史ミステリ。 |

| 9位 | 新川帆立『目には目を』 | 少年院出身の六人の証言から「密告者B」を探る社会派フーダニット。復讐、少年法、更生の難しさが絡み合い、倫理的揺さぶりが止まらない。 |

| 10位 | 飛鳥部勝則『抹殺ゴスゴッズ』 | 怪神と怪人が時代を跨いで暴れる超濃厚ミステリ。金山の不可能犯罪と令和の伝奇ノワールが父子の因縁で結びつき、圧倒的涅槃へ到達。 |

1位. 顔を失くした死体と、名を呼ぶ少年── 櫻田智也『失われた貌』

顔を潰され、歯を抜かれ、両手首も切断された身元不明の死体。そんな不穏な幕開けで始まる櫻田智也『失われた貌』は、ただの警察小説でも、トリック勝負の本格ミステリでもない。

その両方でありながら、もっと深く、人の「存在」や「記憶」といった領域にまで入り込んでくる作品だ。

きっかけは、事件報道を見た少年のひとこと。「あの死体、自分の父親かもしれません」。けれどその父親は、十年前に失踪して法的にはすでに死亡扱いになっている人物だった。

そこから物語は、過去と現在、失踪と殺人、家族の記憶と法制度が絡まりあうミステリへと一気に転じていく。

顔のない死体が突きつける、自分とは誰か

主人公は、所轄署に赴任したばかりの係長・日野。胃薬が手放せず、娘との距離に悩み、部下の星占いにまで律儀に付き合ってしまう、なんとも人間くさい刑事である。こういう「いい意味で地味な」人が地道に捜査していく様子が、作品全体の空気をやさしくしていて、そのぶん、事件の猟奇性や不気味さが際立って見えるのだ。

そして本作の強みは、このあたたかみのある警察小説と、本格ミステリとしての論理のカタルシスが、驚くほど自然に溶け合っているところだ。

たとえば、不法投棄や探偵業、大家殺しといったバラバラな事件が、終盤でピタッと繋がる。しかもただ繋がるだけじゃなくて、「あれも伏線だったのか!」と唸らせる仕掛けがきちんと組み込まれている。

なかでも印象的なのは、「顔」というモチーフの使い方だ。顔は単なる見た目じゃない。身元の証明であり、社会的な役割であり、誰かに覚えてもらうための記号でもある。

それが奪われたとき、何が失われるのか。犯人はなぜそんな残酷なことをしたのか。そして、そんな死体を前に「父親かもしれない」と言った少年は、何を見て、何を信じたのか。

ラストに向かって、断片だった情報がすべてつながったとき、事件の奥にある人の弱さや、守ろうとする気持ちがふっと浮かび上がってくる。

これは謎を解くだけの物語じゃない。失われたものをもう一度見つけようとする物語なのだ。

読後、タイトルの意味がしずかに裏返る。

その瞬間に立ち会えたことが、この作品の最大のご褒美である。

2位. 哲学とトリックが交差する場所── 笠井潔『夜と霧の誘拐』

ミステリを読んでいて、ふいに「これは哲学書なのでは……?」と錯覚する瞬間がある。

笠井潔『夜と霧の誘拐』はまさにそんな一冊だ。でも、安心してほしい。これはたしかに本格ミステリであり、矢吹駆シリーズの一作であり、しかも誘拐と殺人をめぐる純粋な謎解きでもある。

けれどその芯にあるのは、ナチズムの亡霊と「絶対悪」という存在に、真っ向から立ち向かおうとする骨太な戦いだ。

舞台は1978年のパリ。晩餐会の夜に発生した少女の誘拐事件と、名門学院での女性学院長射殺事件。まったく別の事件に見えたこのふたつが、実は奇妙な交換関係あるのではないかという仮説から、矢吹駆の推理がはじまる。

思想と謎が同じ地平にある驚き

しかもその背後では、哲学者ハンナ・カウフマン(=ハンナ・アーレント)との濃密な対話が展開され、「夜と霧」の時代を引きずるヨーロッパの深い影が浮かび上がる。

本作が恐ろしいのは、事件の動機が単なる金銭や激情ではなく、「記憶と選別」「加害と被害の入れ子構造」といった歴史のパラドックスに根ざしている点だ。

一方で、トリック面も抜かりがない。少女の取り違え、犯人グループの行動パターン、そして多重解決の構成美。警察による初動捜査、ナディアの直感的観察、矢吹駆の現象学的アプローチが三段重ねで展開され、思考は何度も塗り替えられることになる。

この騙される快感があるからこそ、重厚なテーマもくどくならず、ちゃんと「面白い小説」として読めるのだ。

最後に訪れるのは、選ぶことの苦しみである。過去の加害者と未来の子どもたち、語られるべき記憶と葬るべき傷、そのあいだで誰かが決断を下さねばならない。カウフマンに向けられる矢吹駆の問いかけは、どこかで私たちにも突きつけられている。

これは謎解きであると同時に、人間であることの再確認を迫る小説だ。

読み終えたあと、何を感じるかは人によって違うだろう。

ただ一つ確かなのは、ミステリという形式が、思想や倫理といった抽象的テーマの臨界点にまで届くことがある──その事実を、この本は確かに証明している。

3位. アイデンティティの迷宮と密室の論理── 山口未桜『禁忌の子』

ある夜、救急医・武田のもとに運び込まれた溺死体。その顔を見て彼は凍りつく。なぜなら、それがまるっきり自分の顔だったからだ。

名前もわからないその死体は、なぜ自分と同じ顔をしていたのか。なぜ、死ななければならなかったのか。そんな不穏すぎる導入から、『禁忌の子』は底の知れない迷宮へと足を踏み入れていく。

作者の山口未桜は現役の医師。そのリアルすぎる医療描写が、とにかく強い。単なる背景じゃなくて、医学的知識や現場感覚ががっつり物語に組み込まれていて、設定の説得力が段違いだ。

そして何より、AID(非配偶者間人工授精)という生殖医療の技術が、アイデンティティや血縁、命のあり方といったテーマに真正面から繋がってくる。

タイトルの「禁忌」は、サスペンスのためのギミックではなく、めちゃくちゃ根深い問題とつながっているのだ。

医療と論理と禁断の謎が交差するとき

武田とともに事件を追うのは、感情をどこかに置いてきた消化器内科医師・城崎響介。人としてはかなり扱いづらそうだが、探偵役としては最高に頼もしい。

武田が「なぜ自分と同じ顔が死んでいるのか」と動揺する中で、城崎は「それで、何が怖いんですか?」とストレートに突っ込んでくる。その温度差がまたいい。感情の揺れと、冷静な視点。そのギャップが、この物語の空気をピリッと引き締めている。

さらに中盤では、お待ちかねの密室殺人が発生。しかもこれがちゃんと本格ミステリしていて、密室の構造、アリバイ、トリック……どれも細部まできっちり組まれている。

しかも単なるパズルに終わらず、密室そのものがこの物語の根っこ、つまり、「命の扱われ方」や「人としての存在」みたいな部分にも関わってくる。密室好きにも、倫理テーマが好きな人にも、がっつり刺さる構成だ。

終盤で明かされる禁忌の正体は、単なる驚きというより、静かに効いてくるタイプの衝撃。いわゆるカタルシスよりも、複雑な気持ちがじんわり残るタイプの結末だ。でもそのなかには、どうにか生きていこうとする人の姿があって、だからこそ後味が暗すぎず、しっかり前を向ける。

ミステリとしての完成度も高く、テーマも重厚。でもちゃんとエンタメとして読ませてくれる。このバランス感覚、ちょっとやそっとじゃできない。

『禁忌の子』は、今後の医療×本格ミステリの流れに、確実に名前を刻んでくる作品だと思っている。

4位. 法が止まっても、刑事の足は止まらない── 伏尾美紀『百年の時効』

殺人罪の時効が撤廃された今、それでも「時効」という言葉には、どこか抗えない重みがある。

そしてこの『百年の時効』は、その言葉に真正面からぶつかっていく作品だ。

発端は、1974年の佃島で起きた一家四人殺傷事件。犯人の一部は逮捕されたが、裁判中に主犯が倒れたことで時効のカウントがストップし、真相は半世紀も宙ぶらりんのままだった。

時は流れて2024年、ある孤独死の現場で、日本刀と一通の手記が発見される。それは、あの未解決事件の鍵を握る人物の告白だった。そうして舞台は再び動き出す。

昭和・平成・令和、それぞれの現場に刻まれた闘い

捜査を任されたのは、葛飾署の若き女性刑事・藤森菜摘。過去の事件を資料だけで再構成していく地道な作業から始まり、徐々に「公には葬られた何か」に踏み込んでいく展開に読む手が止まらなくなる。

この作品の面白さは、「三つの時代」を完全に別の空気として描き分けているところにある。昭和では学生運動と公安の影、平成では地下鉄サリンや科学捜査の進展、令和ではコンプライアンスとデジタル捜査。

刑事たちのやり方も、価値観も、社会のノイズもまったく違う。でも、それでも一つだけ共通しているのが、「諦めない」という執念だ。

特に熱いのが、法のスキマをつくような仕掛けである。「裁判停止中は時効が進行しない」とか、「殺人罪の時効撤廃が再捜査にどう影響するのか」とか、普通のミステリではあまり踏み込まれない法制度の運用が、物語の推進力になっているのが渋い。そしてそれに真っ向から立ち向かう刑事たちの姿に、いわゆるお約束の熱さがある。

一方で、ただの熱血刑事ドラマで終わらせないのが本作の凄みだ。戦後の闇経済、公安の謀略、宗教団体と政界の癒着……事件の裏には、昭和からずっと続いてきた日本の深部が横たわっている。犯人たちは単なる悪人ではなく、歴史や社会の矛盾に巻き込まれ、自分なりの理屈で抗ってきた者たちだ。その姿は、ある意味で刑事たちと表裏一体でもある。

550ページ超の長編ではあるが、驚くほどテンポはいい。現在と過去の視点が小刻みに切り替わり、情報が少しずつ積み上がっていく構成は、ミステリとしても非常に手堅い。

特に、昭和の捜査ノートや捜一の刑事たちの記録が、現代の捜査とリンクしていくあたりの設計は、思わずニヤつくほど巧い。

すべての断片がつながったラスト、ようやく昭和の呪いが浄化される瞬間には感動がある。それは誰か一人の勝利ではなく、時代ごとの刑事たちが少しずつ積み上げてきたものの結晶のような終わり方だ。こういうラストがあるから、長い物語を追いかけて良かったと思える。

正義に終わりはない。

でも、それを受け継ごうとする者たちがいれば、物語はちゃんと完結する。

『百年の時効』は、そんな祈りのような一冊だ。

5位. 探偵は老いる、それでも歩く── 若竹七海『まぐさ桶の犬』

50代に突入した探偵・葉村晶、帰還。

それだけで事件だ。

『まぐさ桶の犬』は、「世界で最も不運な探偵」こと葉村晶が5年ぶりに主役を張る、シリーズ待望の書き下ろし長編である。

今回の舞台は、吉祥寺のミステリ専門書店〈MURDER BEAR BOOKSHOP〉と、彼女が細々と所属する〈白熊探偵社〉。

葉村は相変わらずトラブルに巻き込まれ、鼻血を出し、歯を痛め、更年期と老眼に悩まされながらも、自らのしぶとさだけを武器に、また一つ厄介な依頼へ飛び込んでいく。

コージーでもハードでもない、唯一無二の探偵小説

依頼人は、かつて学園の理事長を務め、ミステリ評論家「カンゲン先生」としても知られた男・乾巌。調査対象は稲本和子という一人の女性。その娘が万引きで逮捕され、留置中に急死したことをきっかけに、世間の目から逃げるように姿を消した人物だ。

だがこの人探しは、ただの行方不明事件では終わらない。別荘地を舞台にした利権の争い、怪しげな学園構想、過去の因縁、そして明かされる意外な動機と悪意の質が、葉村の足元に絡みついてくる。

注目したいのは、やはり葉村晶というキャラクターの熟成ぶりだ。体力勝負はもうきかない。でも、長年の調査で培ったカンと経験、そして何より「このくらいじゃへこたれない」という意地がある。

老眼鏡越しに真実をにらみつけるその姿には、かっこよさよりも説得力がある。「老い」をテーマに据えながら、悲壮感に寄らず、むしろ年を重ねたからこそ辿り着ける場所を描いているのが新しい。

そしてもうひとつ重要なのが、タイトルに込められた皮肉だ。『まぐさ桶の犬』──イソップ寓話から取られたこの言葉は、「自分は草を食べないくせに、他の動物が食べようとすると邪魔する犬」のこと。つまり、自分の利益しか考えない人間のたとえだ。

本作に出てくるのは、まさにそういう小さな悪意を身にまとった連中ばかり。大それた陰謀ではなく、ただ自分の保身や欲のために、平然と他人を踏みにじるような人間たち。そうした生活感のある悪を、乾いた筆致で暴いていくのが若竹作品の持ち味であり、本作も例外ではない。

プロットは相変わらず緻密で、複数の要素が時間差で絡み合い、終盤で一気にまとまる構成は実に見事。とくに、カンゲン先生の過去と、稲本母子の悲劇、学園構想をめぐる人間関係が、思わぬかたちで結びついていく展開は、ミステリとしても純粋に快感がある。

鼻血は出るし、車はぶつけるし、胃はもたれるし、もうボロボロ。それでも葉村晶は前に進む。

なぜなら、「やらなきゃ終わらない」からだ。

かっこいい探偵じゃなくてもいい。自分の足で、地味にしぶとく真実に近づく。

そういう探偵小説が、いま改めて沁みる。

6位. ボルト一本から始まった、世界の転がり方── 逢坂冬馬『ブレイクショットの軌跡』

ライン作業の最終日。もうすぐ契約が終わる青年・本田昴は、製造中のSUV「ブレイクショット」の中に、同僚がボルトを一つ落とすのを見てしまう。

黙ってやり過ごせば、明日からは自由。でも、彼はある行動を選ぶ。それが、すべての始まりだった。

逢坂冬馬『ブレイクショットの軌跡』は、この一台の車をきっかけに、まったく関係なさそうな人たちの人生が少しずつ、でも確かにつながっていく連作短編集である。

舞台は日本の工場、金融業界、不動産、板金工場、そして遠く離れたアフリカの紛争地。職業も国も背景も違う人たちの物語が、ビリヤードのブレイクショットみたいに広がって、どこかでぶつかり、反射し、次の誰かに影響を与えていく。

たった一台の車が、誰かの運命にブレーキをかける

面白いのは、それぞれの話がバラバラに見えて次第に繋がっていくところだ。ある人の何気ない行動が、別の誰かの人生に想像もしないかたちで影響していたりする。

そうやって点と点がつながっていく過程が後からぐいっと効いてくるのだ。ちょっとした判断が、どこかの国の少年兵の銃口にまで届くという構造には、背筋がぞくっとするものがある。

とはいえ、ただ壮大なだけの話じゃない。本作の軸はすごく地に足がついていて、インサイダー取引、ブラック労働、詐欺、不正会計といった現代日本のあちこちにある綻びがちゃんと描かれている。

その上で、登場人物たちはみんな完璧な人間じゃない。理不尽な環境にいて、つい流されたり、ズルしたり、間違えたりする。でも、そこから立て直そうとする力や、誰かのために動こうとする想いがちゃんと描かれていて、そこがすごくグッとくるのだ。

中盤から後半にかけて、物語は一気に世界をまたぐ。あのブレイクショットが、なぜかアフリカの紛争地帯にいる。しかも、そこで起こる出来事が、過去の登場人物たちと不意にリンクしてくる展開には、まさに「そう繋がるのか!」という驚きと納得。伏線回収も見事で、最終章ではそれぞれの物語がひとつの軌跡になって着地する。

逢坂冬馬は、『同志少女よ、敵を撃て』で戦場を描いた作家だけど、今作ではもっと鋭く、現代社会そのものを撃ち抜いてくる。それも、怒りではなく、問いかけでもなく、生き方そのもので。

誰もが世界の一部だなんて簡単には信じられない。

でも、誰かの決断が知らない誰かを救うかもしれない。

『ブレイクショットの軌跡』は、そんなささやかで途方もない可能性を、SUV一台で描いてみせた。

7位. 一晩で街が消える── 北山猛邦『神の光』

町ごと消えた。屋敷も鳥居も、夢の館も、人知れず存在を断たれていた。

北山猛邦『神の光』は、その名のとおり「神が手を差し伸べないと無理」みたいな規模の消失トリックだけで構成された短編集である。

しかも全5編、すべてが消えた話。それぞれが完全に独立した舞台設定を持ち、砂漠、戦時下、田舎の丘、文豪の遺稿、夢の世界と、どれも癖が強いのに、きっちり物理トリックで理屈を通してくるあたりがさすが「物理の北山」だ。

北山猛邦、全力で消す5連発

表題作『神の光』では、砂漠のカジノで大勝ちした青年が逃げ込んだ小屋で一夜を明かしたあと、外に出ると──そこには街がない。

砂しかない。カジノも街もまるごと、夢か幻だったのかという異様な状況から始まり、現代的な技術と古典的な誤認が合体したトリックで驚かせてくる。これが冒頭から飛ばしてくるのだから、こっちも覚悟を決めて読まざるを得ない。

続く『一九四一年のモーゼル』では、スコープ越しに見えていた屋敷が忽然と姿を消すという戦時スパイ物風味の設定、『未完成月光』ではポオの遺稿に記された消失という探偵小説のマジックへの挑戦、『藤色の鶴』では日本的な信仰や伝承と絡む土地の記憶、そして『シンクロニシティ・セレナーデ』では夢の中で見た建物がこっそりと消えていく。

どれもこれも設定の振れ幅が大きいのに、すべてが「物理的にどう消えたか」という一点でつながっている。

しかもそれだけじゃない。トリックに感心するだけなら、ある意味どんな作家でも達成できる。でも北山作品のすごさは、解決に辿り着いたとき、なぜか胸にくるものがあることだ。理屈だけで終わらない。きちんと人の想いや執着、哀しみや願いといった感情が、論理の先で待っているのだ。

物理トリックというのは「冷たい」「無機質」と思われがちだけれど、北山猛邦はそのイメージを完全に覆してくる。砂漠の街が消えた理由も、夢の館が消えていった理由も、どれも人間が自分で仕組んだ奇跡なのだなと実感できる。

そこにあるのは単なる仕掛けではなくて、消すしかなかった理由と、消してまで守りたかった何かなのだ。

構成としても、5つの作品がそれぞれ異なるジャンル的カラーを持っていて、長編1本読むよりも深く広い世界に触れられる。パズルとしても上質だし、ちょっとした幻想味もあるし、何より「北山猛邦ってやっぱりすごいな」としみじみ納得できるラインナップだ。

全5編、どれを読んでも「こんな消し方ある?」と驚かされる。パズルが好きな人、消失トリックに目がない人、そして何か大切なものを一度でも見失ったことがある人には、たまらない作品だ。

北山猛邦という作家がどれだけ論理の魔法使いなのか、あらためて思い知らされる。

8位. 美しく死ぬという反抗── 石川智健『エレガンス』

美しく着飾って首を吊った4人の女性。その遺体の姿は、戦時下の東京では明らかに異質だった。

モンペじゃない。彩り豊かな洋装。スカートはまるで花みたいに広がっていた。この連続死は、密かにエレガンスと呼ばれ始める。

それがすべての始まりだった。

石川智健『エレガンス』は、1945年の東京を舞台にした歴史ミステリだ。主人公は、実在したカメラマン・石川光陽。彼は警視庁写真室に所属し、空襲の惨状や事件現場をカメラで記録していた。

そんな彼に組まされたのが、こちらも実在の人物・吉川澄一。遺体に残る索溝〈吉川線〉で他殺を見抜く、伝説の鑑識官だ。

スカートを広げて死んだ女たちと、シャッターを切り続けた男

一方は「見たままを残す」ことに命を懸ける人間。もう一方は「痕跡から真実を暴く」プロフェッショナル。

方向性が違うふたりが、異常な死の謎に向き合っていく。しかもその最中、戦争は容赦なく迫ってくる。明日にはこの街ごと焼かれるかもしれない。そんな極限の中で、彼らはひとつの殺人にどこまで意味を見出せるのか。

そしてこの物語の核心にあるのが、「美しさは武器になるのか?」という命がけのテーマだ。タイトルの『エレガンス』は、ただのお洒落じゃない。あの時代に、洋装でいることは、体制へのささやかな反抗だった。自分を見失わないために、彼女たちは美しくあろうとした。でも犯人は、そんな気高い意志を利用して、冷酷な殺しを成立させる。

戦火と殺意。そのあいだに咲いた、どうしようもなく悲しい美しさが、この作品のすごさだ。

そして圧巻なのが、クライマックスの東京大空襲である。3月10日の炎は、文字通り燃えるように描かれている。見開き4ページぶっ通しで続く改行なしの描写。読みながら呼吸を忘れるレベルだった。

そこで石川はシャッターを切る。吉川は犯人を追う。10万人が死んでいくその夜に、ふたりは、それでも小さな正義を手放さなかった。

誰もが押し流されていく世界の中で、誰かを殺した犯人を追うこと。

意味なんて、たしかに揺らぐ。

でも、吉川のセリフが刺さる。

犯罪を見逃すのは、罪を許容することと同義です。

空から爆弾を落として罪なき人々を殺している行為を容認することと同じなんです。

我々は、許されざる行為を糾弾する役目を担わなければならないんです。

そこにあるのは、法の支配でも理屈でもない、ただの人間の執念だった。

9位. 誰が正義を名乗れるのか── 新川帆立『目には目を』

ひとつの復讐殺人が、すべてをかき乱していく。

殺されたのは「少年A」。かつて罪を犯し、少年院で更生を誓ったはずの少年だった。殺したのは、幼い娘をその少年に殺された母親。そしてきっかけは、ある密告──少年Bの一通の情報提供だった。

新川帆立『目には目を』は、罪を終えた者がふたたび暴力の渦に巻き込まれていく過程を、ルポライターの取材という形式で描いていく。

取り上げられるのは6人の元少年。少年院で同じ時間を過ごし、今はバラバラの人生を歩んでいる彼らのもとに、ひとりの記者が足を運び、あの「密告」の真相を探り始める。

少年たちは罪を終えたか、それとも始まりにすぎなかったのか

登場するのは、明るく調子のいい男、優しすぎて断れない大男、IQは高いが人づきあいが壊滅的なシステムエンジニア、過去を引きずる動画配信者、嘘を嘘と認識できないオオカミ少年、そしてかつて一言も話さなかった無口な青年。

それぞれが事件当時とは別の顔を持ち、過去の記憶は食い違い、語られる証言はどれも微妙にズレている。

この作品の強みは、まさにそこだ。誰が嘘をついていて、誰が真実を言っているのかを見極めようとする過程が、そのまま犯人当て(フーダニット)の構造になっている。証言のズレや行動の矛盾がパズルのように絡み合い、密告者の正体へと導いていく流れは、社会派でありながら純粋にミステリとしても手応え十分だ。

しかも本作が扱っているのは、ただの事件の裏側ではない。少年法、更生、社会復帰、被害者遺族の怒りと喪失感。これらが複雑に絡み合い、「復讐は許されるのか」「加害者はどこまで許されうるのか」というテーマを突きつけてくる。でも、著者はその問いを正面から裁かない。正しさではなく、揺れそのものを描いていくのだ。

特に印象に残るのは、加害者となった少年たちの姿が、決してわかりやすい悪ではないことだ。家庭環境が荒れ、周囲に適切な大人がいなかった者、そもそも物事を深く考える力が足りなかった者、他人を想像することができなかった者。

それぞれが、決して特別な存在ではなく、どこかにいそうな若者として描かれている。『ケーキの切れない非行少年たち』が話題になったあとだからこそ、この描写のリアリティは重い。

事件を暴くルポ形式を採っていながら、どこか全体に漂うのは焦燥とやりきれなさだ。法を守ればいいのか、心情に従えばいいのか、そのどちらにも完全に乗り切れないまま、それでも真実はひとつずつ明かされていく。

そして最後に、タイトル『目には目を』が持っていた意味が、思わぬかたちで変容する。これは、復讐を認めるという物語ではない。

むしろ、断ち切ることの難しさと、それでもそれをやらなければならない理由に向き合う物語だ。

社会派テーマに切り込む手つきの鋭さ、構成の緻密さ、そして描かれる人物の厚み。

どれを取っても、この作品は「軽くは読めないが、読まずにはいられない」一作に仕上がっている。

10位. 怪神と怪人、その名を呼べば地獄が開く── 飛鳥部勝則『抹殺ゴスゴッズ』

どこから話せばいいのか分からない。

そもそもこれは、ミステリなのか? ゴシックホラーなのか? 伝奇小説なのか? それとも宗教劇か?

飛鳥部勝則『抹殺ゴスゴッズ』は、そのどれでもあって、どれでもない。

これでもかってくらい詰め込まれた600ページ超。しかも、金山の地下で起きる密室殺人と、怪神が実体化してしまう高校生バトルが交互にやってくる。そんな無茶な構成を、ちゃんと完走させてくるのが飛鳥部勝則という作家のすごいところだ。

『抹殺ゴスゴッズ』は、「ゴシック復興四部作」の完結編。平成と令和、父と子、怪人と怪神という二重構造で、伝統的な本格ミステリと現代的な伝奇ノワールをぐるぐると絡ませていく。

「変格ミステリ」なんて言葉じゃ生ぬるい、これはもはや儀式だ

令和編の主人公は、ちょっと信仰が強すぎる高校生・詩郎。彼が創作した怪神コドクオが、ある日ついに実体化してしまう。

やがて彼は、奇妙な死の目撃者となった少女を守るため、裏社会の陰謀や美術品の謎、九相図(遺体の腐敗過程を描いた地獄絵)に巻き込まれていく。

一方の平成編では、詩郎の父・正也が高校時代に遭遇した金山の地下迷宮殺人事件が描かれる。こちらは怪人・蠱毒王が送りつけてきた予告状から始まる、ど真ん中の不可能犯罪ミステリだ。閉鎖空間、見立て殺人、人形になぞらえた死体。古典本格が好きな人間にはたまらない仕掛けがこれでもかと詰まっている。

この2つの物語が交互に進み、終盤で一気に結びつく構成は、頭では整理が追いつかないのに、読んでる手が止まらない。まさに、飛鳥部ワールド全開といったところ。

そして忘れちゃいけないのが、作品を彩る怪人と怪神の造形だ。コドクオも蠱毒王も、ただのキャラじゃない。どちらも「神とは何か」「偶像とは何か」「死と美の関係とは」といった重たすぎるテーマをしょって登場してくる。九相図や仏教的な涅槃モチーフと絡むことで、話のスケールがどんどん宇宙に向かって広がっていくのがヤバい。

読み終えたとき、あまりの情報量と異様なカタルシスで放心するかもしれない。でもその状態を「ニルヴァーナ」と名付けたくなるような、奇妙に満ち足りた感覚が残る。これが涅槃(苦しみ悩みの煩悩がなくなった、悟りの境地に到達した状態)か……と妙に納得してしまう。

たしかに人を選ぶ作品だ。設定も世界観も、突き抜けすぎていて、ちょっとやそっとの感受性じゃ追いつかない。

けれど、ロジックと幻想が真っ向からぶつかり合い、最終的に融合してしまうこの読書体験は、そうそう得られるものじゃない。

エンタメとして軽快に読めるかといえば、決してそんな代物ではない。

でも、ミステリというジャンルに「毒と過剰と美と知性」が共存できる場所を夢見ている人にとって、『抹殺ゴスゴッズ』はある種の終着点だ。

いや、終着点ではないか。

これはむしろ、地獄だ。

11位〜20位

| 11位 | 増田俊也『警察官の心臓』 | 76歳の元アナで現役街娼の女性が47カ所刺殺。エリート刑事と異端のベテランが衝突しつつ真相へ迫る。組織と個人の矜持、再生を描く重厚な警察大作。 |

| 12位 | 古泉迦十『崑崙奴』 | 唐代長安で心肝を奪う猟奇連続殺人が発生。浪人生と崑崙奴、突厥人の捜査官が道教思想と権力の闇に挑む。歴史伝奇本格の到達点となる復活作。 |

| 13位 | 月村了衛『虚の伽藍』 | バブル京都で巨大仏教宗派の腐敗に触れた僧侶が、裏社会の力で出世の階段を駆け上がる。理想が悪へ転じる変貌劇と宗教・金・暴力が渦巻く。 |

| 14位 | 森バジル『探偵小石は恋しない』 | 不倫調査ばかりの探偵と助手の軽妙な掛け合いが続く裏で、不穏な兆しが積み上がる。世界を反転させるラブコメ風本格。 |

| 15位 | 上條一輝『ポルターガイストの囚人』 | 超常調査チームが古民家の怪異を対策で解明するが、依頼人失踪で事態は急転。現象分析の知的興奮と恐怖が融合する論理ホラー。 |

| 16位 | 潮谷験『名探偵再び』 | 名探偵の大叔母の幽霊に憑かれた男子生徒が事件を解決する学園本格。コミカルな設定の裏で、名探偵の呪縛の真相が反転するメタ系。 |

| 17位 | 塩田武士『踊りつかれて』 | 誹謗中傷の加害者83人の個人情報が晒され報復が始まる。炎上で破滅した芸人と歌姫の人生が交錯し、言葉の暴力と大衆心理の闇が露呈。 |

| 18位 | 佐藤正午『熟柿』 | ひき逃げ事件を起点に、息子と離れた女性の17年の流転を追う。罪の重さ、母性の執着、時間の変容が胸に沁みる熟す救済の物語。 |

| 19位 | 野宮有『殺し屋の営業術』 | 殺し屋に捕まった営業マンが商談で命をつなぎ殺人請負会社へ入社。営業理論が暴力を上書きし、資本主義が倫理を侵食する風刺本格。 |

| 20位 | 阿津川辰海『最後のあいさつ』 | 国民的刑事ドラマの主演が妻殺し容疑で逮捕され、劇中キャラになりきり推理。30年後に同手口が再発し、虚実の境界と演じられた正義が暴かれる。 |

11位. 暴食刑事とガチンコ倫理のぶつかり稽古── 増田俊也『警察官の心臓』

警察小説と聞いて思い浮かぶのは、冷静沈着なプロファイリングや緻密な聞き込み捜査……そんなイメージを一発で壊してくれるのが、増田俊也の『警察官の心臓』だ。

何しろ、主人公のひとり・蜘蛛手刑事は、ビッグマック5個に豚足10本を平らげながら事件を追う。しかもそれがただの珍キャラじゃなくて、生きることそのものとリンクしているから熱い。

舞台は愛知県岡崎市。ある日、沼から引き上げられた高齢女性の遺体には47カ所もの刺し傷。しかも彼女は元・東大卒アナウンサーで、晩年は76歳の現役風俗嬢だったという衝撃設定。

この落差の激しさが、ただのミステリじゃ済まない空気を生む。

飯を食って、捜査して、心で殴る

事件を追うのは、県警本部のエース・湯口と、現場叩き上げの変人・蜘蛛手。はじめは水と油の関係だった二人が、ぶつかり合いながらも捜査の中で変わっていく。

特に湯口が、蜘蛛手のやり方と心臓に触れて、自分の中の警察官像を少しずつアップデートしていく過程はかなりグッとくる。

タイトルの「心臓」は、ただの臓器の話ではない。精神的な粘り、信念、あるいは職業人としての矜持──そんなもの全部ひっくるめた中身の象徴だ。増田は、警察という巨大な組織と、そこにいる人間一人ひとりのリアルを、全身を使って描いてくる。

それにしても、76歳の風俗嬢という設定は強烈だ。けれどセンセーショナルで終わらず、老後の貧困や性の孤独を社会的に掘り下げてくるあたり、作者は只者ではない。

この作品は、胃袋と倫理と事件が三つ巴でぶつかり合う、暑苦しくて、切実で、むちゃくちゃ面白い警察小説だ。

読み終えたあと、2個くらいビッグマックが食べたくなる。

12位. 幻想と論理が交わる、血と香のミステリ空間── 古泉迦十『崑崙奴』

24年ぶりに帰ってきた古泉迦十の新作『崑崙奴』は、ただのカムバック作ではない。唐代伝奇×本格ミステリという異色の掛け合わせで、一発で脳が持っていかれるタイプの小説である。

舞台は、安史の乱からおよそ20年後、再建中の帝都・長安。その裏側で、人の腹を十字に裂き、内臓を奪うという連続猟奇殺人事件が起こる。捜査に乗り出すのは、進士試験に五度落ちた浪人・裴景と、突厥系の武官・兜。

さらに、南洋出身の奴隷「崑崙奴」磨勒(まろく)が登場するあたりから、雰囲気は一気に伝奇モード全開になる。

異形の探偵と、消化できない世界の謎

この磨勒がとにかく癖者で、筋骨隆々の異形の少年という出で立ちからして既におかしい。伝奇小説に出てくる化け物じみた存在だが、ストーリー上はれっきとした探偵役だ。表情も動きも読めない不気味さが逆に効いていて、浮きまくりながらも妙にしっくりくる。

事件の手口もひと癖ある。十字切開と内臓欠損というグロ描写に見えて、その背景には道教の「尸解仙」思想や錬丹術といった宗教的なモチーフが絡んでくる。血の匂いとともに知識も漂う。衒学趣味に見せかけて、ちゃんとトリックのロジックに食い込んでいるのがポイントだ。

長安の描写も見逃せない。漢人、突厥人、ソグド人、奴隷、商人、道士……人種も文化もごった煮で、街全体が多民族ミステリ空間として機能している。それぞれの信条や行動原理がバラバラで、常識が通じない。そのズレが事件をより錯綜させ、読み味にも独特の厚みを加えてくる。

論理と幻想のバランス感覚。キャラの濃さ。古典ネタのミステリ的リメイク。どれを取っても古泉迦十にしか書けない異種混合スタイルで、正直クセは強い。

でも、この過剰さにハマると抜け出せない。ページの向こうで燃えている香の煙と血のにおいに、つい引き寄せられてしまうのだ。

13位. 虚しさの果てに伽藍は建つ── 月村了衛『虚の伽藍』

これはもう、ただの宗教小説ではない。バブル期の京都を舞台に、理想を語っていた若き僧侶・志方凌玄が、裏社会にどっぷり染まりながら教団のトップを目指していく。

その変貌ぶりがえげつない。はじめは本気で腐敗した教団を立て直すつもりだったのに、気がつけばフィクサーと暴力団と手を組み、殺しも買収も裏切りも辞さない男になっている。

バブル京都で、僧侶がヤクザと手を組むとき

最初は「正すために必要な力」だと言っていた手段が、いつの間にか目的そのものになっていて、気づけば彼自身が一番ヤバい存在になっている。だがこの堕ち方が、やけにリアルで説得力があるのだ。

タイトルの「虚の伽藍」が効いてくるのは終盤だ。教団の頂点に登りつめたはずの凌玄が見ている景色は、想像以上に寒々しい。

権力も金も手に入れたのに、そこにはなにもない。空っぽな巨大組織と自分自身の空虚さだけが残る。まさに「うつろのがらん」だ。

月村了衛は、暴力と欲望と信仰が入り混じるこの混沌を、極彩色で描いてみせた。舞台となる京都の描写も強烈で、地上げと仏教と政治が同じテーブルで酒を酌み交わしているような世界が広がる。

全体としては極上のピカレスク・ロマン。でもその芯にあるのは、「正しさだけじゃどうにもならない世界で、どう生きるか」という、妙にリアルな感覚だ。

14位. 世界の見え方がひっくり返る── 森バジル『探偵小石は恋しない』

探偵小石は、恋愛がらみの依頼ばかりを請け負う地味な探偵だ。

パートナーの蓮杖と一緒に、ファミレスでダラダラと喋りながら、浮気や不倫の調査をこなす毎日。軽口ばかり叩いていて、事件もたいして起こらない。

そんな連作短編集だと油断していると、足元からズブズブと世界が崩れ出す。

ラブコメミステリだと思った? 残念、それは罠です。

森バジルが本作で仕掛けたのは、「ミステリオタクあるある」なノリの裏に隠された、極上の認識破壊トリックである。

読者が当然だと思っていた前提が、終盤でことごとく覆される。何もかもがズレていた。そのカラクリに気づいたとき、過去の何気ない描写がすべて意味を変える。そう、最初からすべて伏線だったのだ。

小石の語りは、ミステリ好きなら誰もが共感できる「探偵に憧れて現実に打ちひしがれるタイプ」のオタク感に満ちている。だがその目線が、ある種の先入観として機能し、物語全体を歪んだ視界で包み込む。軽妙な会話劇の裏に隠された違和感が、後になって牙を剥いてくる構造には本当に痺れた。

ホラーじみたプロローグや幕間の挿入も秀逸で、甘さの中に不穏さがにじみ出す。ユーモアと執着、軽やかさと狂気。そのギャップがあるからこそ、真相の切れ味がえげつない。

この作品は、面白いミステリではなく、ミステリが面白くある理由を可視化してみせた作品である。

探偵が嘘をついていたのか、自分が先入観に縛られていただけなのか。その判断さえも読み終えたあとに揺らいでくる。

可笑しくて、気持ちよくて、でもちょっと怖い。

ミステリに「騙される楽しさ」を求めるなら、まずは小石探偵事務所へどうぞ。

15位. 霊現象は論理で殴れるか?── 上條一輝『ポルターガイストの囚人』

物が勝手に動く。

鏡に変な女が映る。

こけしが転がる。

遺影が毎晩落ちる。

ホラーのお約束のような現象が、実際に起きていると聞けば、霊媒師を呼ぶのがセオリーだ。

でも、上條一輝の世界では違う。「オカルトはロジックで解明できる」。そんな姿勢を貫く調査ユニットが、今回もやってくる。

『深淵のテレパス』に続くシリーズ第2弾『ポルターガイストの囚人』は、タイトルから想像する以上に怖くて、エンタメとして振り切った一作だ。

こけしが動いた。それは、戦いの始まりだった

依頼人は、売れない俳優・東城彰吾。古びた実家に一人住まい。そこを舞台に、典型的なポルターガイスト現象が続発する。

芦屋晴子と越野草太のコンビは、実例や統計、仮説を武器に、除霊ではなく「対処」を試みる。あくまで冷静に、理屈でねじ伏せる構えだ。

だが事件は、いつもの収束では終わらない。依頼人が消え、現象が芦屋たちをも飲み込み始める。そして物語は「幽霊屋敷ホラー」から、「時制と視点のトリックミステリ」を経て、「東京スカイツリー超能力決戦」へと加速する。ジャンルが混ざり合い、理性と非合理の境界が溶け出す瞬間、こちらの認識も吹っ飛ぶ。

この作品が面白いのは、「ポルターガイスト」という誰もが知っている怪異を、ここまで突き詰めて扱った点だ。

動くのは本当に物理的現象なのか? それとも心の闇なのか?

「囚人」というタイトルが示すのは、霊に囚われた人間ではなく、トラウマや関係性、あるいは見えない力そのものに縛られた生の在り方かもしれない。

ホラーであり、ミステリであり、サイキック・アクションでもある。ジャンルを横断しながらも、全編に通底するのは「思考せよ、そして信じるな」という強い姿勢だ。

そう、こけしが動いたくらいで慌てていては、この物語には太刀打ちできないのである。

16位. 名探偵は死んでもやめられない── 潮谷験『名探偵再び』

探偵役が幽霊、ワトソン役が平凡な甥。そんな凸凹コンビが、学園内の不可解な事件に挑むのが潮谷験『名探偵再び』である。

設定だけ聞くとギャグだけれど、中身は意外なほど本格ミステリだ。足跡のない殺人や、密室の毒殺など、伝統的な謎がしっかり提示され、そのうえでロジックが通った解決がなされる。

ユーモアと論理の融合という意味では、泡坂妻夫や西澤保彦の系譜に連なる作品だと言ってもいい。

幽霊探偵と凡人ワトソンの珍道中

主人公・時夜翔は、伝説の名探偵である大叔母・遊の再来として祭り上げられた男子生徒。だが彼自身には推理力のかけらもない。そのかわり、成仏し損ねた遊が幽霊として現れ、憑依と指示で事件を解決していく。

この構図が面白い。翔はしばしばとんでもないセリフや挙動を強いられ、周囲からは名探偵というより変人として認識される始末。だがこの茶番の裏側で、探偵役の遊は、冷徹なまでの論理思考で事件の構造を暴いていく。

本作のキモは、「名探偵」という存在そのものの再定義にある。遊は、かつて学園の裏側に潜んでいた「M」と呼ばれる理事長と死闘を繰り広げた伝説の存在だが、物語が進むにつれ、その伝説自体にも歪みや虚構が含まれていたことが明らかになっていく。名探偵の復活は単なる英雄譚の続編ではなく、過去の神話をアップデートする試みでもあるのだ。

そして、いくら幽霊が優秀でも、体を動かすのは翔である。学園の新聞部員たちとのやりとり、ボケとツッコミのような日常描写がテンポよく差し込まれることで、物語に適度な軽さと親しみやすさが生まれている。

「名探偵とは何か?」なんて肩肘張らずとも、この作品はすでに、その疑問の外側にいる。

推理劇としての完成度と、青春劇としての躍動が見事に融合した、笑って驚けるミステリの快作だ。

17位. 石を投げる側の顔が晒されるとき── 塩田武士『踊りつかれて』

誰かの人生が壊れていく過程は、いまや「リアルタイムで実況されるエンタメ」になりつつある。

誹謗中傷、晒し、炎上。そんなデジタル社会の狂気を、塩田武士は『踊りつかれて』というタイトルで突きつけてきた。

踊った末の疲労、それでも足を止められない群衆。これは、誰にとっても他人事ではない。

SNS社会における正義の暴走と、後始末のなさ

物語の発端は、あるブログへの投稿だ。ネット上で誹謗中傷を繰り返していた加害者たち、83人の個人情報が次々に公開される。しかも、実行者の正体も、動機もわからない。ただ晒される側だけが、社会的に破壊されていく。

この設定だけで十分に背筋が凍るが、本作の怖さは「罰を受けるのが誰かではなく、ふつうの人たち」であることにある。

過去の被害者たちも登場する。不倫報道で炎上し、自死に至った芸人・天童ショージ。週刊誌の捏造で芸能界から消えた歌姫・奥田美月。プロと素人、大衆とメディア、加害と被害の境界が崩れていく。

週刊誌が種火を落とし、SNSが火を広げる。誰かが石を投げ、別の誰かが笑いながら薪をくべる。その輪の外に立っているつもりでも、気づけば自分も手を動かしているかもしれない。

タイトルの『踊りつかれて』が象徴的だ。踊っているのは被害者ではなく、炎上に便乗して正義を叫ぶ側である。情報の渦に引きずられ、何が本当だったのかもわからないまま、みんなが踊らされていく。その群衆の顔が、やたらリアルなのが恐ろしい。

けれど塩田武士は、ただ裁くためにこの小説を書いたのではないと思う。怒りと悲しみと、ほんの少しの希望。そのすべてを飲み込んだまま、物語は着地する。

SNS時代のミステリとして読むもよし、現代の寓話として味わうもよし。

どちらにせよ、この「火」は簡単には消えそうにない。

18位. 渋さの先に甘みはあるか── 佐藤正午『熟柿』

ひき逃げ犯として服役し、母であることすら許されなくなった女が、17年という歳月をただ流されるように生きる。

佐藤正午の『熟柿』は、そんな一見地味な筋書きのなかに、胸の奥にずしりと残るものを仕掛けてくる小説である。

市木かおりは、泥酔した夫を助手席に乗せたまま車を走らせ、ひとりの老婆を轢いてしまう。罪を認め、刑務所内で子を産み、親権も失う。以後、彼女の人生は会えない息子をめぐって円を描く。

幼稚園、小学校、そして中学校へ。3度にわたって不審者として通報され、彼女はようやく悟る。

自分は死んだ母として生きるしかないのだ、と。

待つこと。それは贖罪でもあり、執念でもある

この小説のタイトル『熟柿』が意味するのは、「自然に落ちるときをただ待つ」姿勢である。

かおりは、西へ西へと流れながら、生命保険料だけを払い続ける。それは自分の存在を直接伝えるのではなく、死後に息子の未来を支える、唯一許された形の愛だ。

この物語の核は、どれだけ過去を悔いても取り返しがつかない、という絶望を正面から描いているところにある。かおりは誰にも祝福されない母親だ。けれど、だからこそ、その母であろうとする姿が、痛々しくも美しい。

佐藤正午は、決して彼女を美化しない。しかし、断罪もしない。そのバランス感覚が、物語を湿っぽい感傷ではなく、静かな輪郭を持った真実へと導いている。

17年という時間は、かおりにとっても、息子にとっても、決して無意味ではなかった。その証が、最後にわずかに差し込む光である。再会も和解もないかもしれない。でも、届かないまま終わるとは限らない。そんな余地が、この物語にはある。

『熟柿』は、奇跡も事件も起きない。それでも、心が大きく動かされる。

柿が熟れるように、感情はゆっくりと変化していく。

その変化こそが、この小説のすべてだ。

19位. 売れる力は、命さえ救う── 野宮有『殺し屋の営業術』

殺し屋に命を狙われたら、どうするか。

逃げる、叫ぶ、土下座する。

いや、鳥井一樹なら営業をかける。

野宮有『殺し屋の営業術』は、そんなとんでもない始まりから幕を開ける。

第71回江戸川乱歩賞を受賞した本作は、まさに「営業×殺し屋」という奇抜すぎるコンセプトを本格ミステリの文脈に見事落とし込んだ快作だ。

セールスの鬼が行き着いたのは、殺人業界だった

主人公・鳥井は、18年トップセールスを維持した元営業マン。ある日、訪問先で刺殺体に出くわし、殺し屋と鉢合わせる。絶体絶命の状況にもかかわらず、彼は自分を売り込み、殺し屋を顧客に変えてしまう。

理屈はこうだ。

「今ここで俺を殺すと、あなたは損をする」

この一言が見事に決まり、鳥井は経営難の殺人会社に入社し、2週間で2億円という殺伐ノルマに挑むことになる。

この作品のキモは、営業テクがまるごと殺人請負に転用される点だ。相手の懐に飛び込む「ドア・イン・ザ・フェイス」、段階的にYESを引き出す「フット・イン・ザ・ドア」。実在の心理術を駆使して、殺しの依頼を取り、時にはターゲット自身を納得させて殺されに来させる。

これはもう営業というより、詐欺師の技芸である。だが恐ろしいのは、それが現実のビジネスと地続きであることだ。

そして何より不気味なのは、鳥井本人だ。彼は殺し屋になりたかったわけでも、正義のために戦っているわけでもない。ただ「売れるから売る」、それだけの動機で裏社会にフィットしていく。

そこに葛藤はない。成果を出し、褒められ、さらに売る。それが彼の生き方であり、現代社会が量産する怪物の姿なのかもしれない。

殺し屋が登場するスリラーでありながら、ページをめくる指を止めさせないのは、何よりこの世界が仕事小説としてリアルだからだ。

この本は、ビジネス書でもあり、風刺でもあり、痛快でもある。

とんでもないやり方で読者に「営業とは何か」を叩き込んでくる、破格のエンタメ作品だ。

20位. 名探偵は、名優の仮面を被っていた── 阿津川辰海『最後のあいさつ』

いまや「正しさ」だって演技になりうる時代だ。

堂々と人前で推理を披露し、真犯人を指差す。その語り口も仕草も、まるでドラマの主人公のように。そんな摩訶不思議な記者会見から物語は幕を開ける。

阿津川辰海『最後のあいさつ』は、本格ミステリのロジックと、テレビドラマ的メタフィクションの快感を巧みにかけ合わせた、異色の劇場型ミステリである。

30年前、人気刑事ドラマ『左右田警部補』の主演俳優・雪宗衛が、放送直前に妻殺しで逮捕される。ところが彼は、保釈後の記者会見で突如キャラ変。自身が演じてきた左右田警部補になりきって、テレビさながらの推理ショーを始めたのだ。

その名演のおかげか、彼はまさかの無罪を勝ち取る。だが、世間の疑いは消えなかった。

推理か芝居か、それが問題だ

そして現在。同じ手口の殺人が再び起きる。取材を進めるノンフィクション作家は、雪宗の言動の真意と「幻の最終回」に隠された過去を追いはじめる。

雪宗の推理は本物だったのか? それとも、あれもまた見事な演技だったのか? この曖昧な境界が物語を揺さぶってくる。

いちばん面白いのは、雪宗という男の二重の顔だ。名探偵の仮面を被りながら、自らのイメージを武器に裁判すら乗り切る姿は、正義とパフォーマンスの境界線をあやしく滲ませる。

ちなみに劇中ドラマ『左右田警部補』は、誰がどう見ても『相棒』がモデルだ。そのパロディ具合も絶妙で、ミステリ好きなら間違いなくニヤリとさせられる。

もちろん阿津川作品らしい本格ミステリの要素も健在。過去の密室事件、30年越しの伏線、終盤の対峙シーンなど、論理のキレもばっちり。特にラストの一騎打ちは、『刑事コロンボ』への鮮やかなオマージュとしても楽しめる。

正義の名のもとに語られる推理が、もしすべて計算された演技だったとしたら。そのとき名探偵は、いったい誰になるのか。

『最後のあいさつ』は、そんな虚実のはざまを軽やかに、そして鋭く突いてくる。

おわりに

さて、お財布の準備はできているだろうか?

どれから買っても当たり、どこから読んでも沼。このランキングは、ただの「おすすめ」じゃない。今年を代表するミステリたちが、20の凶器を揃えてこっちを見ている。

しかも1位はあの櫻田智也『失われた貌』である。これはもう、「読まない理由がない」としか言えない。警察小説と本格のハイブリッド、再生と喪失をめぐる現代ミステリの最前線だ。

どうかしてるくらい濃い20作品を、どうかしてるくらい楽しんでほしい。

それぞれの作品に、それぞれの凶器がある。

そして、ミステリ沼の住人たちは、みずからその凶器に刺されにいく。

そんな幸福な惨劇が、今年もまた始まっている。

そして1年後、またこのランキングで、新たな事件に出会おう。