恒川光太郎と聞いてまず思い浮かぶのは、『夜市』のあの幻想的な切なさだとか、『秋の牢獄』の静かな異界感とか、そういう「短めだけど濃いやつ」だと思う。

私もそうだった。「恒川光太郎=短編」と、脳に刷り込まれていた。

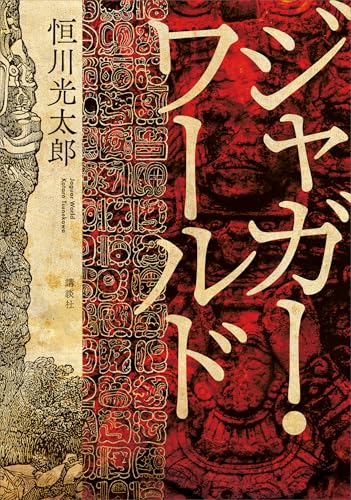

だからだ。この『ジャガー・ワールド』を手に取ってみてまず驚く。632ページの長編? 恒川光太郎が? そんな長編を書くタイプだったっけ?

でもまあ、20周年だし。たまには長めの話も読みたいなと思って開いたら……これがすごい。

幻想でもホラーでもなく、ど真ん中に据えられてるのは「マヤ文明」だ。しかもその描き方が、まるで異世界ファンタジーのようでいて、リアルに重くて、そしてずっと、ずっと気持ち悪い。もちろん、いい意味で。

これまでの恒川作品にあった「ふわりとした不可思議さ」は薄れているかもしれない。しかし、その代わりにこの作品が手に入れたのは、骨太で現実と地続きのような生々しさだ。

恐怖がじわじわと沁みてくるタイプじゃない。社会構造そのものが鋭利な刃物になっていて、油断した瞬間にズブリと刺してくるヤツだった。

異世界じゃない、でも異世界よりも異世界

舞台はマヤ文明をベースにした架空の王国・エルテカ。架空と言っても、そこにある空気はちゃんと土臭くて、暑くて、陰鬱で、人が死んでいる匂いがする。いわゆる背景ではなくて、ガチで物語を動かす主役として文明そのものがドーンと真ん中に座っている。

しかもその文明の仕組みが、めちゃくちゃえげつない。太陽神にご機嫌とって生贄捧げるのが社会の当たり前。人の命なんて、神様の都合ひとつでバンバン捧げられる。

これは、普通にホラーじゃないか? 幽霊も怪物も出ないが、社会構造そのものがホラー。個人の尊厳なんて無い。上が黒と言えば黒。誰も逆らえない。こんな理不尽なルールがガッチリ組み上がってる世界で、恒川光太郎は何を描いたのか。

答えは、少年・スレイの物語だ。地獄をくぐり抜ける少年の話。もう、本当に出だしから容赦がない。家族全滅、姉は生贄、自分も殺されかけて、命からがら逃げて……という、とんでもないスタート。この序盤で一気に心をつかまれた。

しかも、この絶望的な設定が「暗いけど美しい」と思ってしまうのが不思議だ。文章の密度は高いのに、読み心地は重たすぎず、ずっと張り詰めた緊張の中に、奇妙な美しさが見え隠れする。それが恒川らしさであり、本作がただの残酷ファンタジーじゃない証でもある。

「生き残れ」から始まる、とんでもなく重たい冒険譚

本作のキャッチコピーは「生き残れ」。まさにその通り。最初はただのサバイバル。でもそのうち気づく。これは文明との戦いの話だ。

スレイは単に運命に翻弄される被害者じゃない。生贄制度という、マヤ風のヤバいシステムそのものにぶつかっていく。暴力じゃない、理想でもない。もっと地道で、痛くて、苦しくて、それでも「自分の生」を手放さない意志の話だ。

正直この手の物語は、理想論か反体制ヒロイックファンタジーに振れがちだが、『ジャガー・ワールド』は全然ちがう。革命って言葉は使えるが、そこにあるのは熱狂ではなくて、冷たいリアリズム。誰かを犠牲にしたままでは前に進めないという、重くて現代的な感覚がちゃんとある。

でも単純に「悪い王を倒してハッピーエンド!」という感じではない。正義と正義がぶつかる。信念と信念が噛み合わない。それでも殴り合うしかない。そういう重みがずっとある。

人間が「社会の歯車」にされていく過程と、それに抗う意思の衝突は、どこか今の時代にも通じるテーマだ。読んでるうちに、これは過去の物語じゃなく、今の話でもあるのかもしれないと錯覚する。

分厚いけど、気づいたら読み切っている

さて、物理的にはめちゃくちゃ分厚い。632ページ。だけど、めちゃくちゃ読みやすい。

なにせ文章がうまい。恒川光太郎の文体は、幻想的なのに変に気取っていなくて、すんなり入ってくる。それは短編だけじゃなかったんだなと再確認。

舞台は異国だが、説明くさい歴史講義は一切なし。登場人物たちの生活の中に自然に世界のルールが染み込んでるから、気づいたら没入している。

しかも、一人ひとりのキャラがちゃんと「生きている」。名もなき村人も、敵も、味方も、全員が呼吸していて、血が通っていて、何かを信じている。その積み重ねがあるからこそ、ラストの展開には胸がえぐられた。

とくに終盤、「ああ、この人たちは本当に……」と思わせる描写の数々が正直、かなり心に来た。涙は出なかったが、妙な震えが残った。戦いが終わったあとに、静かに喪失感がくるタイプである。

まさに、「長いけど退屈しない」のではなく、「長くなければ成立しない」タイプの物語だ。これは最初から最後まで、632ページ分の意味が詰まっていたと思う。

20年目の恒川光太郎は、ここに来てさらに進化した

デビュー20周年。普通なら「原点回帰」だとか「集大成」だとか言いがちだが、恒川光太郎はまったく逆を行った。

『ジャガー・ワールド』は、今までの幻想短編路線を壊してまで、長編で、しかも文明・社会・宗教・人間ドラマをごった煮にした、とんでもない挑戦作だ。

でもそれが全然ズレていない。むしろ「恒川光太郎にしか書けない壮大な話ってこういうことだったのか!」と膝を打ちたくなる。幻想小説の人だと思ってたいら、めちゃくちゃ骨太な思想小説をぶっ込んできた。そういう驚きがある。

この作品には、恒川作品の「切なさ」も「気味の悪さ」も「やさしさ」も、ぜんぶ詰まっている。でもそれが違う形で、違うスケールで、これまでとはまったく違う景色を見せてくれた。まさに20年目の進化だ。

読後の感想はこうだ。

「こんなにも厚いのに、なぜ途中で止まれなかったのか」

そう、気づいたら読んでいた。

そして、今もちょっと、この地獄のような国のことが忘れられずにいる。