チェスタトンの『犬のお告げ』という傑作短編は、ミステリとしての入り口がかなり胡散臭い。

殺人事件が起きて、犬が奇妙な行動を取り、その犬がどうやら「何かを知っているらしい」。

この時点で、ミステリ好きの頭には二つの警報が鳴る。

ひとつは「オカルト警戒」。

もうひとつは「これは逆に論理で叩き潰すやつだな」という予感だ。

実際、作中でも同じ構図が描かれる。事件の語り手であり、ノックスという犬の飼い主でもあるフィアンズは、犬の行動を完全に「お告げ」として受け取っている。

事件直前の不吉な遠吠え、事件後の激しい吠え立て。それらは偶然ではなく、意味を持ったサインなのだ、と彼は言う。

ここが巧いのは、フィアンズの態度が決して極端に描かれていない点だ。彼は狂信者ではない。むしろ理性的で、常識的な若者として描かれている。

だからこそ、「犬が何かを感じ取ったのでは?」という発想が、妙に自然に思えてしまう。

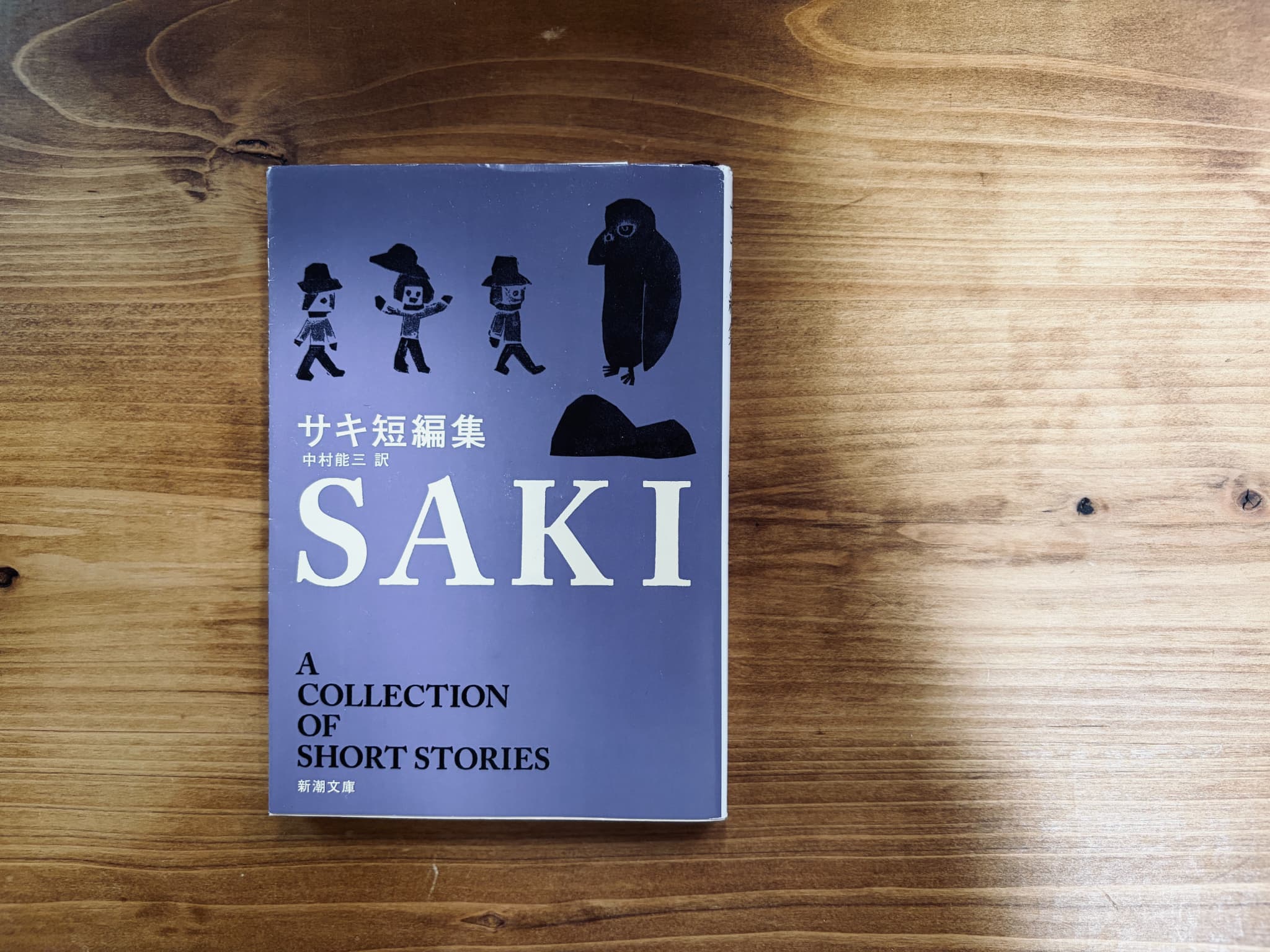

だが、この短編が収録されている短編集のタイトルは『ブラウン神父の不信』である。最初から「信じるな」と言っているようなものだ。しかも、その「不信」を体現するのが、神父という宗教者なのだから、構図としてかなり意地が悪い。

チェスタトンは、この段階ですでに読者を二重に試している。

犬を信じたくなるか。

そして、その信じたくなる自分を疑えるか。

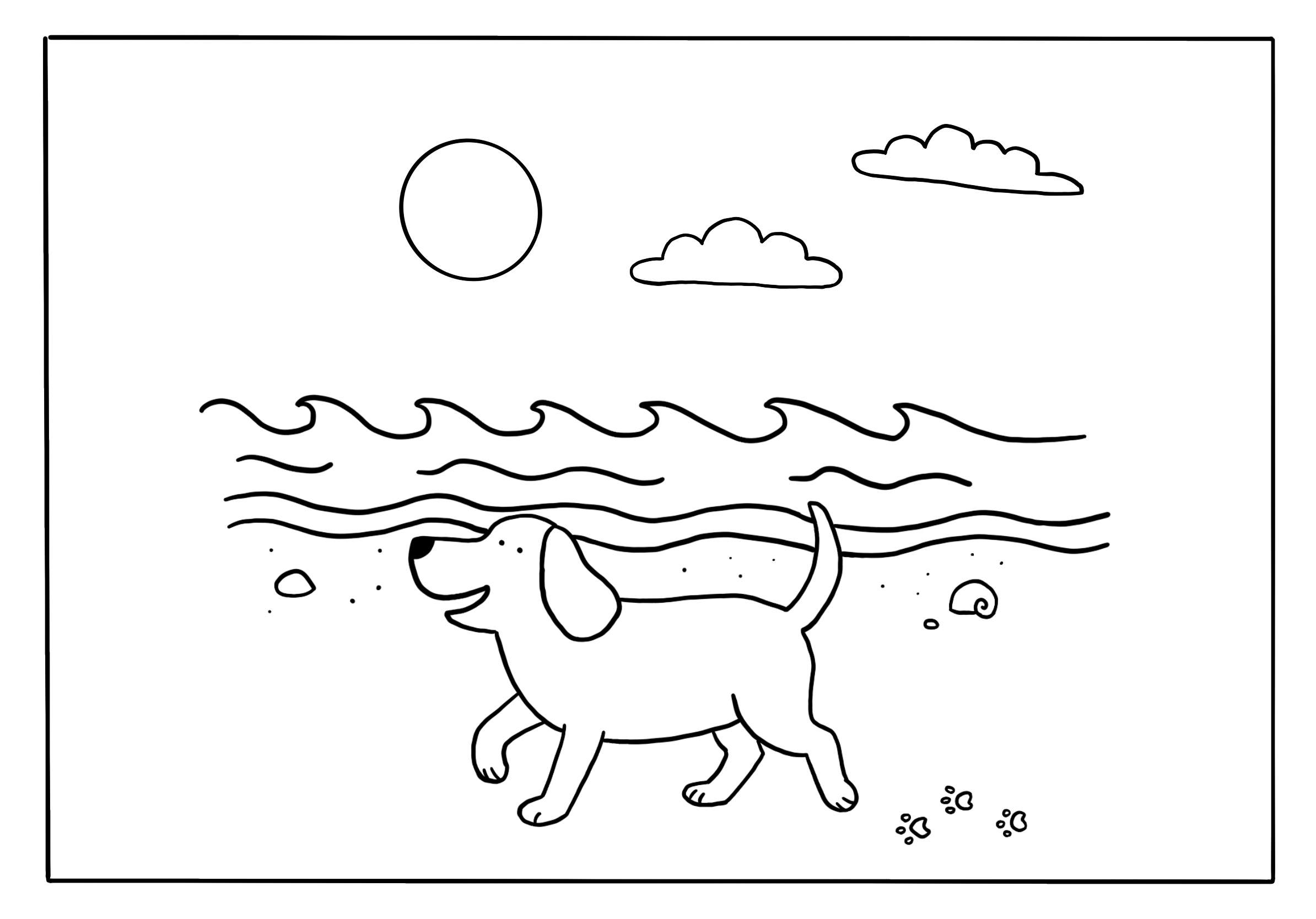

海辺の夏別荘で起きた、見えない殺人

事件の舞台は、ヨークシャーの海岸沿いにあるドルース大佐の屋敷。荒々しい海、白い波、風の強い崖沿いの風景。

チェスタトンは、この舞台をかなり印象的に描く。人の理性を試すには、ちょうどいい場所だ。

殺人が起きたのは、屋敷の敷地内にある小さな建物。東屋のような、簡素な造りで、周囲からよく見える場所にある。

そして何より重要なのは、事件当時、その夏別荘へ続く道がずっと人の目にさらされていたという点だ。

庭ではフィアンズや親族たちが遊んでいた。誰も建物に入る人物を見ていない。

それなのに、中ではドルース大佐が背中を刺されて死んでいた。

新聞がこれを「見えない殺人」と呼ぶのも無理はない。密室もの、不可能犯罪ものが好きな人なら、この時点でかなりテンションが上がるはずだ。

さらに話をややこしくするのが、ノックスという犬の存在だ。

事件の直前、彼らは海岸で遊び、犬に杖を投げて取ってこさせる遊びをしていた。だが、その途中で犬はある杖だけを拒否し、立ち止まり、不吉な遠吠えを上げる。

その直後に起きる殺人。

そして事件後、犬はある特定の人物に対してだけ激しく吠え立てる。

ここまで揃えば、「犬が知っていた」という解釈に飛びつきたくなるのも無理はない。

だが、この短編は、そこからが本番だ。

ブラウン神父は、犬より人間を信用していない

「そうやって大がトレールにうしろ指をさしたというんですな」と神父は声をはりあげた。

「犬のお告げが有罪を宣告したというわけか。どうかな、そのとき空にはどんな鳥が飛んでいたかご覧になりましたか。鳥はみんなあんたの右側におったか、それとも左側でしたかね。生贄について占い師にお伺いをたてることもおやりでしたか。ならば、もちろん、その犬をひき裂いて内臓を調べることも怠りなくやったんでしょうな。あんたのような異端の人道主義者が一人の男の生命と名誉を奪おうともくろんでいるときに頼りにする科学的なテストは、どうやらそういうものであるらしい」

『ブラウン神父の不信』収録「犬のお告げ」90ページより引用

この短編でのブラウン神父は、事件現場に行かない。彼は部屋で原稿を書きながら、フィアンズの話を聞くだけだ。

いわゆる安楽椅子探偵形式であり、情報はすべて語りを通してしか入ってこない。

ここで重要なのは、フィアンズが「信じていること」と「実際に起きたこと」が、常に混ざって語られる点だ。ブラウン神父の仕事は、それを一つずつ分解することになる。

犬は未来を知っているわけではない。ただ決まった行動、決まった順序、決まった遊びを守っているだけだ。その儀式が崩れたとき、犬は混乱し、異常な反応を示す。

つまり、犬の行動は説明できる。説明できないのは、人間がそこに勝手に意味を盛ってしまう心理のほうだ。

ブラウン神父の推理は、いつも通り地味だ。派手な演出も、奇抜な仕掛けもない。ただ、人間が、自分の意志で、現実的な手段を使って罪を犯した、という結論に向かって、淡々と話を整理していく。

不可能犯罪が、少しずつ「人間の犯罪」に戻っていく感触がある。

この短編がやたらと現代的に感じられる理由

『犬のお告げ』が書かれた1920年代は、心霊主義が流行していた時代だ。第一次大戦の傷跡の中で、人々は説明不能なもの、慰めになる物語を求めていた。

だが、この構図は、今読んでもまったく古びていない。分からない出来事に出会ったとき、そこに「意味」を与えたくなる衝動。データや事実よりも、物語のほうが魅力的に見えてしまう感覚。

ブラウン神父が批判しているのは、迷信そのものというより、考えることを放棄する態度だ。呪術的迷信も、科学的迷信も、本質的には同じだと彼は言う。どちらも、人間の自由意志を奪ってしまう。

だからこの短編は、読後に少し居心地が悪い。

奇跡も救いもない。

ただ、人間が人間としてやったことが残るだけだ。

それでもこの話を何度も読み返してしまう

「犬です。むろん、あの犬です。あの犬が浜辺でしたことのなかに事件の全貌が隠されておったのです。が、あんたはそれを目の前にしていながら、正しく犬を観察しなかった」

ファインズはなおも大きく目を見ひらいた。「でも、あなたはこのあいだ言ったばかりでしょう!ぼくがあの犬について思っていることはからきしナンセンスで、犬はまったく無関係だって」

「あの犬こそ事件とすべての関係をもつもの」とブラウン神父──「ということは、もしあんたがあの犬を人間の魂をさばく全能なる神とせずにただの犬として扱っていたなら、あんたにもすぐわかったはずですがな」

『ブラウン神父の不信』収録「犬のお告げ」107ページより引用

初めて『犬のお告げ』を読んだのはかなり前だが、すでに「この短編はブラウン神父の中でも屈指の傑作だ」という事前知識があった。しかし、読んで最初に浮かんだ感想は「うまい」でも「鮮やか」でもなかった。正直に言うと、「なんか嫌な話だな」という感覚のほうが強かった。

もちろん、ミステリとしての完成度は高い。不可能犯罪の立て方も、犬というミスディレクションの使い方も、安楽椅子探偵としての解決も、どれも文句のつけようがない。

なのに、読後の気分がすっきりしない。

たぶん理由は、この短編が安心できる立場を一切用意してくれないからだと思う。

犬を信じるフィアンズは迷信深い。フロイドは傲慢で視野が狭い。警察は右往左往する。被害者も決して善人としては描かれない。

ではブラウン神父はどうかというと、彼もまた「気持ちのいい存在」ではない。正しいことを言っている。論理も通っている。だが、彼は寄り添わない。慰めない。救ってくれない。

犬の遠吠えに意味を見出したくなる気持ち、不可解な出来事を物語として整理したくなる衝動、そういう人間側の弱さを、神父は容赦なく切り捨てる。

ここでふと思うのは、この短編は推理を楽しませるための話というより、態度を試す話なんじゃないかということだ。

犬が吠えた理由を、どう考えるか。不可解な状況を、どう受け止めるか。分からないものに出会ったとき、そこに意味を盛るのか、それとも一度立ち止まるのか。

チェスタトンは、はっきり答えを教えてくれる。だがその答えは、決して優しくない。

「神を信じない者は、だいたい何でも信じてしまう」という有名な言葉も、読んでいると、だんだん宗教の話というより、思考の姿勢の話に見えてくる。

何かを信じる、というのは、実はかなり危険な行為だ。それは同時に、「考えるのをやめる」ことにもなり得る。

犬が教えてくれる物語のほうが、人間が自分の意志で犯した罪より、ずっと楽だからだ。

だからこの短編は、読後に妙な居心地の悪さを残す。犯人が分かっても、事件が整理されても、「じゃあ自分ならどう振る舞うか」という疑問が、どこかに残る。

オカルト的な導入、不可能犯罪、吠える犬。それら全部を使って、最後に突きつけられるのは、「物事をあるがままに見る」という、当たり前で一番難しい態度だ。

ブラウン神父シリーズの中でも、『犬のお告げ』はとくに刺さる人と刺さらない人がはっきり分かれる短編だと思う。だが、もしこの話を読んで「ちょっと嫌だな」「落ち着かないな」と感じたなら、それはたぶん、チェスタトンの狙い通りだ。

犬は何も予言していない。

だが、この短編は、こちらの思考の癖をかなり正確に言い当ててくる。

だからこそ、読み返すたびに、少しずつ印象が変わる。

それが、『犬のお告げ』という作品の、いちばん厄介で、いちばん魅力的なところだ。