ページをめくる指の感触。

少し重たいハードカバーの端っこ。

読みかけの文庫の間に挟んだ栞。

そういう本にまつわる記憶というのは、ふとしたときに蘇るものだ。

カルステン・ヘンの『本と歩く人』を読んで最初に感じたのは、そんな懐かしさだった。でも、単なるノスタルジー小説だと片づけてしまうには、この本にはあまりにも多くのものが詰まっている。

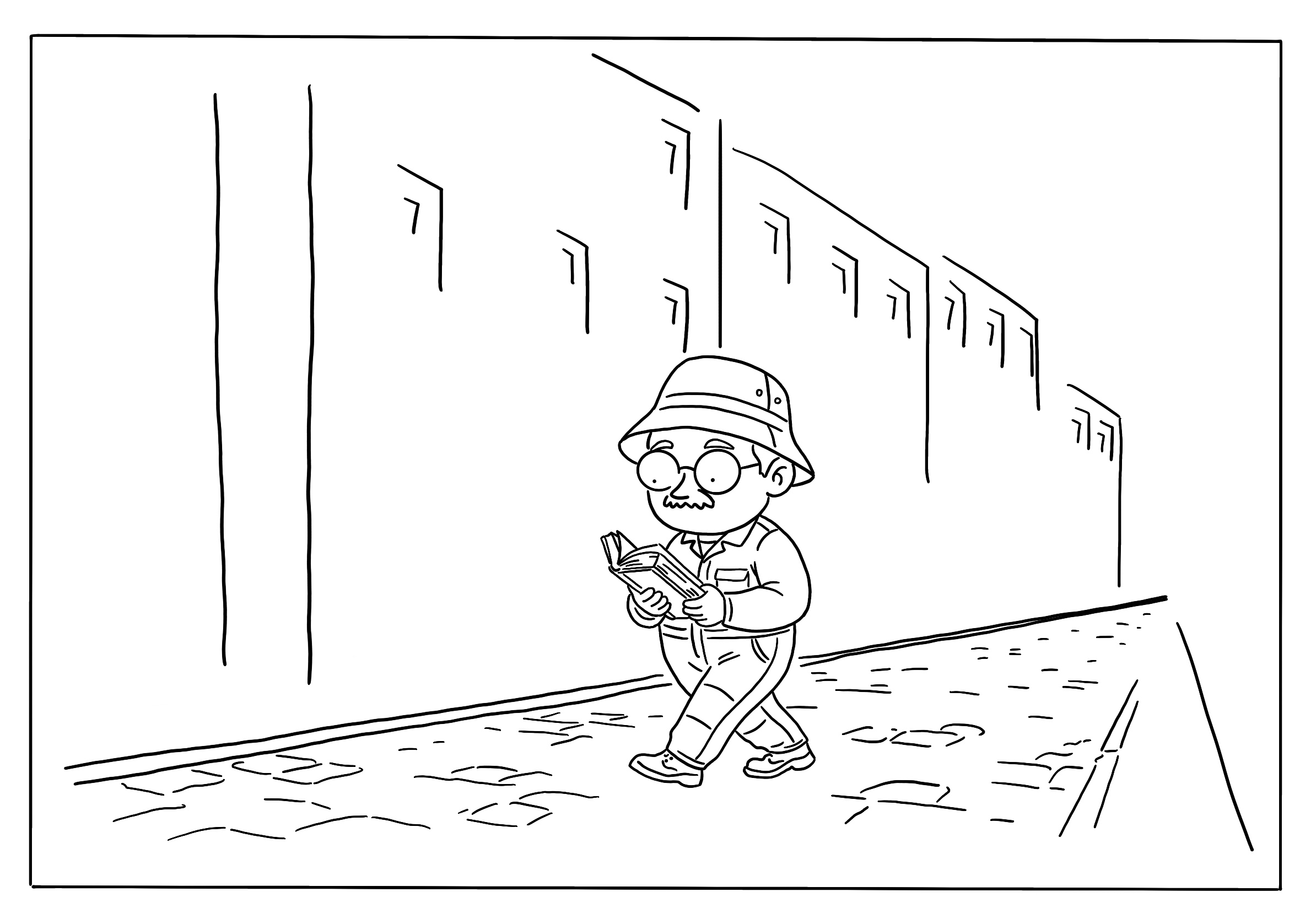

舞台はドイツのとある町。書店で働く初老の男性・カールが、夕暮れの町を歩いて選んだ本を届けて回る、というだけの話……に見える。

だけど、そこに登場するのは、人間関係の裂け目に生きる人々と、彼らをつなぎ直すための物語たち。

そしてそこに、9歳の少女・シャシャという、いたずらで、でも鋭くて、どこか孤独な子が割り込んでくることで、カールの世界は静かに揺れ始める。

物語の大半が、徒歩で町をめぐる描写と、ささやかな会話、そして「どの本を誰に渡すか」の選書でできている。にもかかわらず、不思議とのめり込んでしまった。

それは多分、本そのものだけじゃなく、「歩くこと」「つながること」「変わること」の尊さが、皮膚感覚にまで染みてくるように描かれていたからだと思う。

本は誰かに届くために書かれる

絵:四季しおり

本作の主人公カールは、書店の奥でこっそりと本を包み、夕暮れどきに歩いて配達に出かける。

Amazonもなければ、アプリの通知もない。「ただ歩く」という行為が、彼にとっては日課であり、仕事であり、心の支えでもある。

しかも届けるのは、顧客の顔を思い浮かべながら、自分で選んだ一冊。本という名の「処方箋」を選び、ていねいに包み、ゆっくり歩いて届ける。

なんという非効率!

でも、この非効率さこそがこの本の良さだ。カールの動きはあまりに静かで、感情の起伏も少ない。だからこそ、そのルーティンを揺るがす変化のインパクトが際立つ。それが、シャシャという女の子である。

突如現れた9歳の少女は、カールの配達に勝手についてくる。おしゃべりで、空気を読まず、遠慮を知らず、それでいて相手の心のスキマにすっと入り込んでしまう不思議な存在。彼女はカールに「本と歩く人」と名前をつけ、勝手に仕事を手伝い始める。

いわゆるバディもののような展開ではあるが、本作ではそれがどこか倒錯している。老人が子どもを導くのではなく、子どもが老人の固まった心を溶かしていく。カールが少しずつ変わっていく姿が、とても自然で、そして丁寧に描かれている。

そして何より素敵なのは、カールが届ける本が、相手にとってただの荷物じゃないことだ。彼は顧客たちのことを密かに本名で呼ばず、『高慢と偏見』のミスター・ダーシーや、⾧靴下夫人といったあだ名で呼ぶ。

それは、彼がその人の人生を「一つの物語」として読んでいるからだ。つまり彼は本を届けるだけじゃなく、人に別の読み方を与えている。

物語を通して、誰かの人生の中に入っていく

この本の面白さは、表面的な癒やしや人情話だけではない。描かれているのは、書物と人間の距離感の変化であり、カール自身の「他人との関係性」に対する怖さと憧れの葛藤でもある。

カールは、人の家の玄関先までしか行かない。扉の内側には踏み込まない。それは彼なりの礼儀でもあり、防衛線でもある。

でも、シャシャが現れたことで、彼は少しずつその境界をまたぐようになる。ときには家に上がり、会話を交わし、ときには相手の抱える孤独や悲しみに触れる。これはまさに、「読書」という行為そのもののメタファーではないかと思った。

読書とは、誰かの人生に一時的に入り込むことだ。現実の問題から一歩引き、でも他人の感情と痛みを疑似体験することでもある。そしてこの物語は、まさにその読書の本質を、人と人との交流として描いている。

さらに印象的なのは、登場する顧客たちの描き方だ。彼らは一人ひとり、何かしらの問題を抱えている。夫からの暴力、孤独な老後、子どもとの断絶……けれど、そのすべてが声高に語られるわけではない。むしろ、小さな仕草や、選ばれた本のタイトル、交わされた一言の中にだけ、それらの背景がにじむ。

そして、本の選び方がまた絶妙なのだ。いわゆる売れ筋ではない。

顧客の今にそっと寄り添うような、でも読んだあとにちゃんと余韻を残すような、そんな一冊が静かに届けられる。その選書センスだけで一冊本が書けるんじゃないかと思うほどだ。

ゆっくり歩くことの意味、届く本の重み

この作品が素晴らしいのは、「歩くこと」と「読むこと」のあいだに共通するリズムを見つけ出しているところだと思う。

カールは歩く。車を使わず、バイクも使わず、ひたすら足で、町をめぐる。これは当然非効率だ。でも、歩くことでしか見えない風景、気づけない空気がある。

そしてそれは、本を読むときにも似ている。情報を得るだけなら要約サイトでいい。知識がほしいなら検索すればいい。でも、ページをめくりながら、文章のリズムに体を預け、登場人物の感情にシンクロしていく過程こそが、「読む」という行為の本質なんじゃないかと思う。

しかも、カールが届けるのはただの本じゃない。それはその人にとって、きっと必要な一冊だ。薬に近い。そう思って読むと、これは「ビブリオセラピー小説」とも言えるかもしれない。

読書によって人の心が癒やされる。それを、ファンタジーではなく、地に足のついた人間関係として描いているところがすごくいい。

それにしても、9歳のシャシャの存在感がずるいくらいに良い。彼女は無邪気で、無鉄砲で、時に生意気。でも、誰よりも人の痛みに敏感で、気づかぬふりをしない。彼女のようなキャラが物語の中にいることで、カールの静けさや頑なさが浮き彫りになり、その変化がより鮮やかになる。

気づけば、ふたりの関係がどこか物語に似てくるのも面白い。最初はぎこちなくて、噛み合わなくて、それでもページが進むごとに少しずつ呼吸が合っていく。そのテンポの変化が、読んでいてすごく心地よかった。

終わったあと、歩いて本屋に行きたくなる物語

物語のラストについてはもちろん触れないが、読み終えたあとに感じたのは、何とも言えないあたたかさと、ちょっとした名残惜しさだった。

華やかな展開も、大きなカタルシスもない。それでも、そっと背中を押されるような感覚が残る。言うなれば、人生の歩調を少しだけ整えてくれる物語だ。

カルステン・ヘンの描く「本」と「人」の距離感は、とても丁寧で、やさしい。効率や便利さが最優先される時代にあって、この物語はあえて遅いほうを選ぶことの価値を思い出させてくれる。

そしてそれは、読書という行為そのものへの信頼にもつながっている。

気づけば、読書と歩行がどこか同じ行為に見えてくる。

急がず、比べず、遠回りを選ぶことでしか出会えないものが、人生には確かにあるのだと。