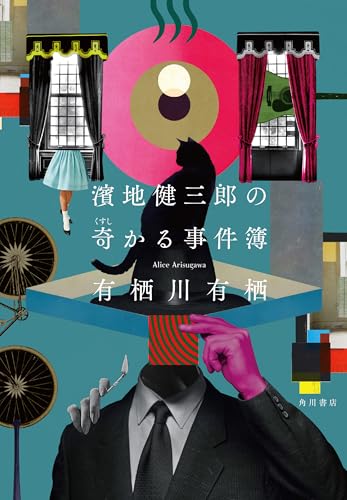

探偵という職業には、常に二つの顔がある。

冷徹な論理の使い手としての顔と、人の痛みに寄り添うセラピストとしての顔。濱地健三郎は、その両方を兼ね備えている珍しい探偵だ。

東京・南新宿の裏通りにある小さな事務所。ここにやって来る依頼人は、みんなちょっと変わっている。警察に相談しても取り合ってもらえないような、幽霊絡みの不思議な事件を抱えているのだ。

濱地は霊が視える探偵。だが、彼はゴーストバスターではない。除霊も退魔もやらない。彼の仕事は「その霊が何を訴えているのか」を聞き取り、それを依頼人と共に理解していくこと。つまりは、亡くなった人の通訳のような存在である。

その濱地を支えるのが、助手の志摩ユリエ。彼女は、視えない霊の姿をスケッチブックに描き出すという、変わった役目を担っている。この構図がとてもいい。濱地が感じた像を、ユリエが絵にすることで、読者にも「なんとなくその場にいる」ようなリアリティが生まれるのだ。

このバディ関係は、まさにミステリにおけるホームズとワトソンのようでありながら、もっと優しく、もっと現代的。ユリエの成長物語としても読みごたえがあり、霊感のない彼女が少しずつ敏感になっていく過程は、読者にとっての霊的な訓練のようでもある。

ミステリと怪談、そのあいだにあるもの

このシリーズが面白いのは、ミステリと怪談という本来なら相容れない二つのジャンルの、ちょうど真ん中を狙っているところだ。

そもそも、ミステリは「すべての謎に合理的な答えがある」ことを前提に進んでいく。一方、怪談は「説明がつかないもの」に価値を見出すジャンルだ。つまり、真逆の論理で物語が進行する。

でも、このシリーズではそれが喧嘩しない。むしろうまく融合しているのだ。たとえば、犯人探しはないけれど、「なぜ霊がその場所に出てくるのか」という謎解きはある。そしてそれが、意外にも論理的に組み立てられていたりする。

有栖川有栖はもともと新本格の代表格。そんな論理重視の作家が、ここではあえて幽霊を扱っている。このギャップがすごくいい。怖がらせることが目的ではなく、幽霊の未練や伝えたいことをきちんと描こうとしているのだ。

しかも、除霊したり、悪霊をぶっ飛ばしたりはしない。あくまで対話と理解、そして共感。そういう姿勢が、このシリーズの優しさを生んでいる。

七つの事件、それぞれの味わい

では、今作に収められた七つの事件をざっくり紹介していこう。ネタバレなしで、それぞれの味わいを簡単に。

収録された短編は、ジャンルも雰囲気もバラバラ。でも、どれも「幽霊と人間の関係」を描いていて、それがシリーズ全体の芯になっている。

『黒猫と旅する女』

黒猫のぬいぐるみを抱えた美しい女。彼女の正体がこの世のものではないかもしれない、というあらすじだけでもう最高。依頼人の恋心が、そのまま恐怖や違和感に変わっていく流れが絶妙だ。

しかもこれは、江戸川乱歩の『押絵と旅する男』へのオマージュとしても読める。単なるホラーではなく、文学的な深みがあるのがポイント。哀しいが、どこかロマンチックな不思議系ホラー。

『ある崩壊』

若者がある罪を犯して逃亡する。その先で彼が目にする妙なもの。これは濱地たちが表には出てこず、あくまで背景にいるだけ。でもそれがまたいい。

幽霊と罪悪感、責任、過去の清算。そういう心理的なテーマが効いていて、文学っぽい一編。構成も独特で、サスペンスとホラーの境界線を歩いてる感じ。

『少女たちを送る』

志摩ユリエの成長回と言える短編。彼女が単独で依頼に向かい、霊と対峙する。この話がいいのは、霊の存在そのものよりも「ユリエの視点の変化」に重きが置かれているところだ。

これまで受け身だった彼女が、自分の力で視て、そして描く。その自信が揺らぐ瞬間もあるけど、ちゃんと立ち向かっていく。読んでいるこっちも一緒に成長していける感覚があって、ちょっと感動する。

『湯煙に浮かぶ背中』

温泉旅館に出没する常連の幽霊をめぐる、情緒たっぷりな話。霊も旅館の空気も湿気を帯びた感じがすごくよくて、有栖川有栖の筆力が光っている。

お風呂シーンで霊と対話するという、ちょっとシュールな場面も見どころ。でもその場面が全然ふざけてなくて、むしろしみじみさせられるのがすごい。

『目撃証言』

警察から持ち込まれた奇妙な事件。「被害者の幽霊」が唯一の目撃者という、論理ミステリっぽい設定がたまらない。

この話は完全に謎解き寄り。なぜ霊が嘘をついてるように見えるのか? どこに齟齬があるのか? そういう細部を丁寧に追っていくのが楽しい。

『観覧席の祖父』

短いながらも、心に残る一編。叡二(ユリエの彼氏)の亡き祖父が写っている一枚の写真。それが事件のきっかけになる。

おじいちゃんの「野球場への愛」がテーマになっていて、霊って怖い存在じゃなくて「情」なんだな、とあらためて思わせてくれる。とにかく温かい。

『怪奇にして危険な状態』

トリを飾るのは、シリーズでも異色の本格ホラー。これまでは悲しき霊が多かったが、ここでは明らかに危険で悪意のある存在が登場する。

濱地とユリエの命が危険にさらされるレベルで、「おお、こういうのもやるのか」と緊張感が高まる。物語全体を引き締めるラストで、シリーズの幅をぐっと広げている。

怖くて優しい有栖川流ホラーの魅力

このシリーズの何が良いって、「怖いのに優しい」ところだ。

心霊モノというのは、いかに怖がらせるかに全振りすることが多い。でも濱地シリーズは違う。怖さの先に、分かってあげるとか、寄り添うという、人間くさい着地点がある。

これは文章のトーンも関係していて、有栖川有栖の文体はすごく落ち着いていて品がある。ユーモアもあるけど、ふざけない。だから、どんなに不思議な現象が起きても、読み手としては「大丈夫、濱地がいる」と信じられる安心感がある。

あと、志摩ユリエの存在がやっぱり大きい。彼女が描く霊の姿は、ある意味で「誰かの記憶」だ。だからこそ、こちらもそれを他人事にできなくなる。

ホラーでありながら、ヒューマンドラマであり、成長譚でもあり、時には純粋な謎解きでもある。そんなバランス感覚こそ、このシリーズ最大の魅力だと思う。

濱地事務所は、きっとまた誰かを待っている

『濱地健三郎の奇かる事件簿』は、単なる幽霊が出てくるミステリではない。

これは「見えないもの」をどう扱うかを通して、語れなかった思いや解決されない痛みを拾い上げる作品集だ。犯人当てのカタルシスはないかもしれない。でも、心のどこかが確実に動かされる読書体験がある。

推理が好きな人も、怪談が好きな人も、あるいは両方にちょっと疲れてしまった人も。

この事務所のドアをノックしてみてほしい。きっと、少しだけやさしい気持ちになれる。

そして、次に何かに悩んだとき、こんな風に誰かが耳を傾けてくれる世界があればいいな、と思えるはずだ。