シャーロック・ホームズの爆発的な人気にあやかろうと、20世紀初頭には第二のホームズを生み出そうとする出版社が大量発生した。

読者は推理小説という知的娯楽の虜になり、各社はこぞってライバル探偵を生み出すべく筆を走らせた。

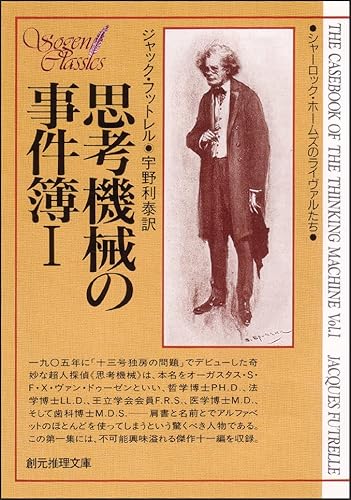

そうした中で登場したのが、本書『思考機械の事件簿 1』の主人公、オーガスタス・S・F・X・ヴァン・ドゥーゼン教授──通称「思考機械」だ。

まず名前がすごい。フルネームがすでに暗号のようで、読むだけで思考回路が混乱しそうになる。小柄で虚弱な肉体に不釣り合いな巨大な頭、気難しい表情、そして理性だけを信奉するその姿は、もはや「人間離れした知性の具現化」と言っていい。

この教授、とにかくなんでも論理で解決しようとする。いや、それどころか「論理さえあれば人間の問題なんて全部解ける」と本気で信じているタイプだ。感情?直感?そんなもんは無駄だとばかりに、椅子に座ったまま事件をバンバン解決していく。動かない。現場に行かない。

彼は安楽椅子に座りながら、持ち込まれた事実と証言だけを材料にして、完璧な論理によって事件の真相を導き出す。シャーロック・ホームズが現場主義の観察者であるのに対し、ヴァン・ドゥーゼンは純粋な合理主義者。どちらも理詰めではあるが、アプローチはまったく違う。

このキャラクターの最大の魅力は、常に論理が勝つという姿勢にある。感情は二の次。推理には一切のドラマや劇的演出を持ち込まず、あくまで数学のように筋道を立てて答えを導く。まさに「思考機械」という異名が相応しい男だ。

しかし、そんな彼の存在を生み出した作者ジャック・フットレルの人生が、まさかこれほど人間的で、感情に満ちた結末を迎えているとは。はじめて読んだときの衝撃は忘れられない。

タイタニックに沈んだ、純粋理性の生みの親

「作者の人生が作品に影響を与える」などという言葉は使い古されているが、フットレルの場合、それが極めて劇的な形で胸に突き刺さってくる。

1875年、アメリカ・ジョージア州に生まれた彼は、新聞記者としてのキャリアを積んだのち、ある日「めちゃくちゃ賢い探偵を作ったら面白くね?」って感じで書いたのが「思考機械」シリーズの第一作『十三号独房の問題』。で、これがバカ受けした。

だがその成功からわずか数年後、1912年4月。彼は妻と共に、ヨーロッパからの帰路につくため、豪華客船タイタニック号に乗り込んだ。そしてあの事故。氷山との衝突。沈没。彼は、妻を救命ボートに乗せ、自分は船に残ることを選んだ。

37歳、未発表原稿数本とともに、大西洋の深海に沈んだ。

この結末が、実にやるせない。なぜなら、彼が生み出したヴァン・ドゥーゼン教授とは、最も遠いところにある「人間的な決断」で死を迎えているからだ。

合理主義者では選べない行動。

「感情よりも理性!」「人命より論理!」みたいなキャラを創造した人間が、最期には愛する人の命を優先して、あえて沈んだのだ。こんなの泣くしかない。

つまり、「思考機械」を生み出した人間は、自らの最期において、その機械性と真逆の道を歩んでいる。この対比が胸を打つ。もし教授だったら、どうしただろう? 船の構造を計算し、沈没までの時間を逆算し、最適な生存ルートを選んだかもしれない。でもフットレルは、そうしなかった。

この物語を知ってから「思考機械」シリーズを読むと、その論理の硬質さの向こうに、どうしても作者の影を見てしまう。

「論理は最強だ。でも、それだけじゃ解けないものもある」と。そう囁く声が、作品の行間に漂っている気がするのだ。

ホームズとの距離と近さ── 合理主義vs.経験主義

さて、ホームズとの違いについて語らずにはいられない。というか、このシリーズの副題が「シャーロック・ホームズのライヴァルたち」なんだから、比べないわけにはいかない。

ホームズとヴァン・ドゥーゼンの違いをざっくり並べてみると、こんな感じだ。

| 特徴 | ホームズ | ヴァン・ドゥーゼン |

|---|---|---|

| 手法 | 観察と演繹 | 純粋理論・抽象推論 |

| 性格 | 芸術肌・変人 | 学者肌・高圧的 |

| 行動スタイル | 現場主義 | 安楽椅子探偵 |

| 身体能力 | 運動万能 | 虚弱体質 |

| 相棒 | 医者(ワトソン) | 記者(ハッチ) |

ホームズは人間くさく、気まぐれで、気障なセリフを口にし、事件解決の動機には正義感や興味本位が混ざっている。一方のヴァン・ドゥーゼンは、常に理論に忠実で、論理の破綻そのものが許せない性分だ。「非論理的な感情とかマジで苦手です」みたいな雰囲気すらある。

とはいえ、その徹底した理詰めスタイルは超かっこいい。現場に行かず、頭の中だけで不可能犯罪を解き明かしていく姿は、ある種の理系のロマンでもある。思考実験の極致。人類の知的パワーの誇り。そんな感じだ。

つまり、ミステリというジャンルの中で、二人は「経験主義 vs. 合理主義」という対極をなす存在として描かれている。どちらも犯人を突き止めるが、使っている頭のギアが根本的に違うのだ。ヴァン・ドゥーゼンのほうが、より抽象的、より理想的、よりミステリの純粋結晶に近い探偵と言っていい。

この合理主義の徹底ぶりは、後年ジョン・ディクスン・カーやエラリー・クイーンといった「不可能犯罪/純粋論理派」の作家たちへとつながる。フットレルは、まさにその先駆者だった。

論理パズルの宝石箱── 短編集としての魅力

さて、本題である『思考機械の事件簿 1』に収録された作品群について語ろう。

まず断っておくべきは、最も有名な『十三号独房の問題』は本巻には入っていないということだ。これは少々残念に思われるかもしれないが、編集方針としては納得できる。

四季しおり

四季しおり傑作『十三号独房の問題』は、『世界推理短編傑作集1【新版】 (創元推理文庫)』に収録されているぞ。

この本は入門編として、まずヴァン・ドゥーゼンという人物の造形や、彼とハッチの関係性、その論理の立て方を知ってもらう構成になっている。

冒頭を飾る『《思考機械》調査に乗り出す』というタイトルからして、まさにこれから「この探偵が何者か」を読者に提示する姿勢が明確で好ましい。

収録作はバリエーションが豊富。どれもが「論理の楽しさ」を存分に味わえるパズルとなっている。

- 「焔をあげる幽霊」:超自然的に見える事件に、冷徹な論理でメスを入れる。

- 「ルーベンス盗難事件」:芸術品の消失トリック。密室モノの変化球。

- 「完全なアリバイ」:アリバイトリックの鉄板ネタを、シンプルにして秀逸な構成で展開。

など、傑作11編が収録されている。どの話もスパッと終わって、論理でカチッとハマる感覚が気持ちいい。情緒に訴えかけるような展開は少なめで、「トリック」「理屈」「理論」の三拍子が揃っている。感情で解決しないから、余計にスッキリする。

特に今の時代、感情ゴリゴリの重たいミステリが多い中で、こういう頭だけで楽しむ作品って貴重だ。読んでいる間、こちらの脳味噌がパズルのピースをカチカチとはめていくような快感がある。

今こそ読みたい、100年前の思考パンク

というわけで、『思考機械の事件簿 1』は、単なる古典ミステリの一冊ではない。

ここには「論理で世界を解体し、再構築する」という、推理小説の根源的な快感が詰まっている。いわば「論理だけでどこまでやれるか」の実験場だ。

作者はすでに海の底。シリーズは中断。でも、その物語の中でヴァン・ドゥーゼン教授は今なお安楽椅子に座り、眉をひそめながら、「2+2は常に4である」とつぶやいている。

そんな彼の世界を、今こそ覗いてみてほしい。

なぜなら、時代が移り変わろうとも、論理はいつだってかっこいいからだ。