「イギリスには幽霊がつきもの」

こう言っても、あまり大げさじゃない。

イギリス旅行のパンフレットを開けば必ず出てくる「怪談ツアー」や「幽霊の出る館」。歴史が古いだけに、城や館の数も多く、そのどれもが「何かあっても不思議じゃない」雰囲気を漂わせている。

しかも「幽霊が出るから価値がある」なんて言われたりする。日本だと事故物件で敬遠されがちなのに、イギリスでは「お化け屋敷=文化財」くらいの扱い。もう発想からして違う。

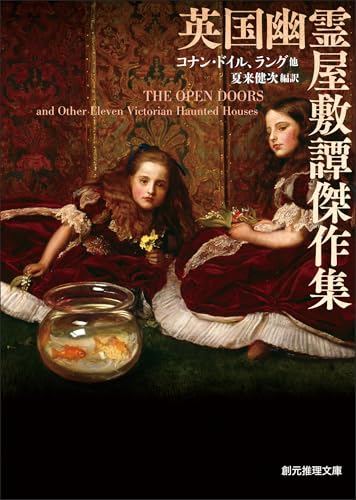

この本『英国幽霊屋敷譚傑作集』は、そんな出そうで出る館ばかりを舞台にした短編アンソロジーだ。収録されているのは19世紀から20世紀初頭にかけての物語が中心。つまりヴィクトリア朝をど真ん中に据えたラインナップである。

ヴィクトリア朝ってのは、産業革命で科学や技術が爆速で発展した時代。その一方で、降霊術やオカルトもブームになった。合理と非合理、科学と迷信が同居していた時代だ。だからこそ「幽霊屋敷」というジャンルが花開いた。

だから「幽霊なんてバカバカしい」と言いながら、最後にはがっつり怪奇現象に負けてしまう理性的な主人公がよく出てくる。合理主義と非合理のせめぎ合いが、そのまま物語のスリルになっているのだ。

論理的に説明がつかない現象に直面して、「まさか……」と動揺する姿こそ、物語のクライマックスになっていく。合理主義が根底から揺さぶられる恐怖、これがヴィクトリア朝幽霊譚の肝だ。

収録作の中身を覗いてみる

では、具体的にどんな話が入っているのか。ネタバレしない範囲で紹介していこう。

語りの力をめぐる作品

・『ブレイクスリー屋敷の幽霊談議』(マッドフォード):屋敷に集まった人々が「うちの館ではこんなことが…」と怪談を語り合う。いわば怪談版「百物語」。幽霊よりも、人が怪談を語るときの熱や嘘っぽさにゾクゾクする。

・『奇談の屋敷』(アンドルー・ラング):語りのリズムが気持ちよく、読んでいて「これは朗読会向きだな」と思った。怪談は読むものでもあり、語られるものでもあると実感させてくれる。

雰囲気勝負の正統派

・『岩礁の幽霊灯台』(チャールズ・F・F・ウッズ):無名作家の一発傑作。孤立した灯台に怪異が忍び寄る。暗闇と孤独が恐怖を増幅させ、読み終えた後もしばらく心に残る。

・『ヨークシャーの幽霊屋敷』(コステロ):理由も説明もない、ただ不気味な現象が続くだけ。理不尽さゆえに「これはヤバい」と感じさせる、原始的な怖さがある。

道徳と応報

・『パディントン領主屋敷の幽霊』(オリア):領主の館に現れるのは、過去の罪を暴き立てる幽霊。貴族の家系や相続をめぐるドロドロが絡み、「悪事は必ず暴かれる」という教訓が光る。

異色の茶目っ気

・『ゴアズソープ屋敷の幽霊選び』(アーサー・コナン・ドイル):これはもう傑作の一言。屋敷に幽霊がいないのが寂しいから、「じゃあ用意しよう」と主人公が奔走するというメタ怪談。シャーロック・ホームズを書いた人が、怪談ジャンルでこんな悪ふざけするのかと笑ってしまった。皮肉とユーモアがたっぷりで、アンソロジーの中でも異彩を放っている。

こうやって見ていくと、幽霊屋敷譚って「怖がらせる」だけじゃなくて、雰囲気、道徳、理不尽、ユーモアと幅が広い。ひとつのジャンルに見えて、実はカラフルなのだ。

編者・夏来健次の仕掛け

このアンソロジーの一番の魅力は、編訳者・夏来健次の仕事ぶりだ。夏来氏はホジスンやラムレイなど、怪奇・幻想小説の翻訳を数多く手がけてきたベテラン。

今回も単に名作を選んだわけじゃない。構成そのものが仕掛けになっているのだ。

特徴的なのは「競作」形式。この本には『幽霊屋敷』『開いた扉』という作品がそれぞれ2作品づつ収録されている。

つまり、同じ題材を別の作家がどう料理したかを並べて見せるスタイルだ。

『幽霊屋敷』対決

エマ・ホワイトヘッド版は雰囲気重視。建物自体が不気味さを放ち、読んでいるうちに「この家、何か変だぞ」と肌がざわつく。

マーガレット・ヴァーン版は王道。過去の因縁や因果応報が前面に出て、「悪いことをすれば祟られる」という道徳劇的な味わいが強い。

『開いた扉』対決

リデルは「何度閉めても勝手に開く扉」というシンプルで不気味な現象をコミカルに描く。笑えるのに背筋が寒い、あの独特な怪談ユーモアが光る。

オリファントは、扉そのものが存在しない廃屋を描き、喪失感や荒廃感で追い詰めてくる。こっちはしんみりした恐怖。

こういうふうに、同じモチーフを作家ごとに並べてくれているから、読みながら「なるほど、こっちは道徳的な怪談、あっちは純粋に雰囲気で勝負」みたいに比較できる。これはアンソロジーというより怪談の実験場だ。

ゆっくり読むのが正解

この本を手に取るとき、一気読みはおすすめしない。ヴィクトリア朝の散文はまどろっこしく、人物紹介や屋敷の描写にたっぷり時間をかける。

現代ホラーに慣れた人には「幽霊、まだ出ないの?」と焦れるかもしれない。でも、そこを我慢して読むと、不意に背筋が凍る瞬間が訪れる。

ヴィクトリア朝の恐怖は、ジャンプスケアじゃなくスローバーン。静かな描写が積み重なり、ある瞬間に「これはただ事じゃない」と気づかされる。その蓄積こそが効く。

だからこそ、一日一編、寝る前に読むくらいがちょうどいい。読後、部屋の電気を消したときにじわっと怖さがにじみ出てくる。

もうひとつ面白いのは、主人公と一緒に懐疑から恐怖へ移行する体験だ。最初は「どうせ説明がつくんでしょ」と思っているのに、最後には「これは……説明がつかないかも」と動揺する。読者自身も、その変化に巻き込まれる。

おわりに

『英国幽霊屋敷譚傑作集』は、単なる怪談の寄せ集めじゃない。夏来健次の手で緻密に配置された「幽霊屋敷の博物館」だ。ヴィクトリア朝の文化史的背景も楽しめるし、作品ごとの個性も際立っている。

正統派のゴシックもあれば、理不尽ホラーもあり、応報のドラマもあり、果てはドイルの悪ふざけまで入っている。怖いだけじゃなく知的にも面白い、そんな贅沢なアンソロジーだった。

ページを開けば、古い館のドアが一枚ずつ軋みながら開いていく。

そこに待っているのは、血筋の秘密か、罪の報いか、あるいはただの悪い冗談か。

どの扉の向こうにも、19世紀の幽霊がひっそり立っている。