たった166ページ。なのに、読後に胸の奥に沈んでいく何かがある。

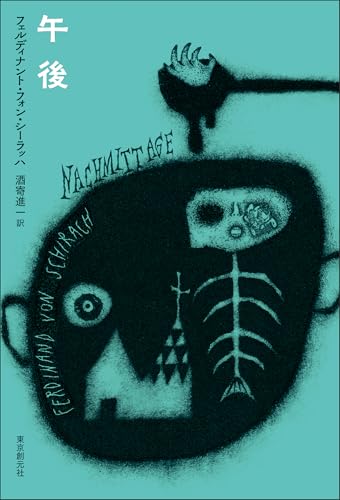

フェルディナント・フォン・シーラッハの『午後』は、文字通り「午後のような読書体験」になった。

陽はまだ高いけれど、ふと影が長くなるあの時間。そこに誰かが腰かけて、ぽつりと語り出す──そんな本である。

ページをめくるごとに、世界のどこかで「私」が誰かと出会い、ふと打ち明けられる話を聞く。その場面は台北だったり、マラケシュだったり、東京だったりする。

だが、語られる内容はどこか普遍的だ。語り手「私」は明らかに著者自身であり、弁護士ではなく、ただの作家でもなく、人生の「午後」を漂っている一人の男としてそこにいる。

そう、本書には物語の始まりもなければ、決定的な結末もない。

ただ、どこかで起きていた人生の断片が、午後というまどろみの時間のなかで、ふっと差し出される。

それだけのことなのに、どうしてこんなにも沁みるのか。

世界をめぐる断章と、沁みてくる孤独

この本の魅力は、断章の一つひとつが、まるで短い映画のワンシーンのように鮮やかで、それでいてふわりと輪郭がぼやけていることにある。

章ごとに訪れる都市が違う。ウィーンの老婦人、東京のホテルで出会った女性、マラケシュで再会するかつての依頼人──どの人物も、物語の中心にはならない。ただ、自分の過去のある瞬間を、ふと語るだけだ。

マラケシュで明かされる「16年前の事故」の話は、すでに法的な意味を持たない。けれど、その語りには人生を背負った重みがある。東京のホテルでアメリカ人女性が語る「長年隠してきた秘密」もまた、誰かを傷つけた話ではないのに、どこか深く心に残る。彼女がその話を「話したくなった」こと自体に、きっと意味があるのだろう。

この「聞くこと」に徹した語り手「私」の姿勢が、この本の体験を支えている。

語り手は判断しない。問い詰めない。ただ、受け取る。そして読者も同じ姿勢になる。聞く側としての「私」は、ある種の代理人なのだ。

午後という時間が象徴する、働き終えた身体と、まだ訪れない夜との間の空白。

その曖昧な時間にだけ開く扉の向こうで、誰かの過去がふと語られる。それがたまらなく愛おしい。

文体のリズムと、「午後」というメタファー

「午後」という言葉が、時間を超えた比喩として機能していることは言うまでもない。

人生における「午後」。もう若くはないけれど、老いきってもいない。光と影の狭間で、ふと何かが立ち止まる時間帯。

それを表現する文体がまた見事だった。形容詞や副詞はほとんど排除され、誰かが「泣いた」「吐いた」「沈黙した」など、ただ事実だけが並ぶ。その結果、感情の描写は読み手の心の中で「自動生成」される。

この「語りすぎない」文体は、氷山理論に通じるものがある。事実の上に、読者自身が感情を積み重ねる。たとえば「彼はうなずいた。もうそれで十分だった」とだけ書かれるとき、その「うなずき」にどれほどの感情が込められていたかを想像せずにはいられない。

章の終わり方も余韻を残す。「だから彼女はそれ以上何も言わなかった」で終わる章に、無数の読みが宿る。人はなぜ語るのか、なぜ語れないまま生きるのか。その沈黙の数だけ、人生がある。

そして、どの断章も短くて、余白が多い。だからこそ、読み終わってから効いてくる。

読書中よりも、読み終えて数時間経ってからのほうが、「あの話の意味」が染み出してくるような体験なのだ。

語られることの意味と、断片のパッチワーク

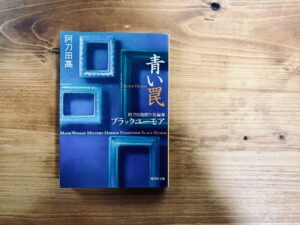

『午後』は、小説の形をしているが、ジャンル的にはとても曖昧だ。実話のようでもあり、作り話のようでもある。

たぶん、どちらでもいいのだ。これは「誰かが、午後に話したかったこと」の断片集なのだから。

その断片は、ある時は愛情の記憶だったり、ある時は赦されなかった罪の告白だったりする。なかには、かなりショッキングな話もある。だが、それをどう受け取るかは、語り手ではなく、聞き手に委ねられている。

語ることには力がある。それがたとえ誰に届かなくても、語ることで、その人の人生の何かが前に進む。あるいは、少しだけ軽くなる。それを受け止めることにこそ、意味がある。

語り手は、旅をしながらこれらの断片を集めていく。彼自身も、自分の断片をときどき差し出す。亡くなった母のこと、若い頃の記憶、ベルリンの街での出来事──それらもまた、語られることでようやく浮かび上がってくる。

この構造がとても現代的だと思う。人生とは、ひとつながりの「物語」ではなく、断片の集合体である。

語ること、聞くこと、その繰り返しによってしか、誰かとつながることはできない。

『午後』は、そのことを痛感させてくれた。

なんとなく自分の過去を思い出してしまう。

誰にも話していないこと、話せなかったこと、あるいは誰かに話してほしかったこと。

そういうものが心のどこかに浮かんでくる。

シーラッハは「事件を書く人」から、「語るということ自体を描く人」へと変わったのかもしれない。

午後の光の中で、語られる断片。

そのどれもが、どこかの誰かの人生の、大切な一部なのだと思う。