四季しおり

四季しおり2026年1月に読んだ本の中から、特にこれは面白い!と思った18冊をご紹介するぞ。

・2025年11月に読んで特に面白かった本16冊 – 小川哲『火星の女王』ほか

・2025年10月に読んで特に面白かった本15冊 – 『本好きに捧げる英国ミステリ傑作選』ほか

・2025年9月に読んで特に面白かった本15冊 – アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』ほか

・2025年8月に読んで特に面白かった本17冊 – パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』ほか

・2025年7月に読んで特に面白かった本10冊 – 夜馬裕『イシナガキクエを探しています』ほか

・2025年6月に読んで特に面白かった小説7冊 – 小倉千明『嘘つきたちへ』ほか

1.選んだ順番で、生死が決まる── 道尾秀介『I』

本を開く瞬間、すでに決断は始まっている。

本作『I』は、道尾秀介が仕掛けた構造そのものがトリックというミステリ。読み始める前から、二つの物語のどちらを先に読むかという「選択」が提示される。

選び方次第で、複数の登場人物の運命が劇的に変わる。まさに、読み手の手のひらで、世界がかたちを変える小説だ。

順番で世界がねじれる構造ミステリ

構成はシンプル。二つの物語が収められており、どちらから読むかは自由だ。

しかし自由とは残酷なもので、「片方を先に読むと誰かが死に、もう片方だと救われる」という前代未聞の仕様がそこにある。

いったん読み始めたら、あとのルートで何が起きようと、最初の世界は変えられない。情報の先取りが思い込みを生み、事件の意味も、登場人物の印象すらも変わってしまう。

道尾秀介は『いけない』で写真を導入したが、本作『I』では読者自身の「順序認識」にフォーカスを当ててきた。

叙述トリックがどれほど受け手の思考を制御するか、それを構造ごと体験させようとする。しかも、その仕掛けが技巧のための技巧で終わらず、ストーリーの土台そのものであり、善悪の判断に深く結びついているのが良い。

タイトル『I』にもまた、複数の意味が隠されている。主格としての「私」、ローマ数字の「1」、そして「目(eye)」や「愛(ai)」。そして読者の「I(意志)」がこの作品をどう読むかを決める……そんな多層的な意味があると思うのは考えすぎだろうか。

読み終えたあと、もう一方の順番で別ルートに入りたくなる。

でも最初に読んだルートの感情は、二度と消えない。それこそがこの作品の怖さだ。

再読はできても、初めての真実は一つしかないのだから。

2.聖域を血で染めた、孤独な星の手記── 湊かなえ『暁星』

ミステリ好きを自称するなら、この作者が放つ告白の重みを無視できるはずがない。

デビュー作で私たちの度肝を抜いた湊かなえが、「29作目にして一番好き」とまで言い切る本作。

ページを開く前から、あの、じっとりと肌にまとわりつくような緊迫感を覚悟していたけれど、今回のそれは一段と鋭い。

権威の失墜と、言葉という名の凶器

物語の幕開けからして、あまりに衝撃的だ。高校生の文化祭という、いわば青春の聖域で、文部科学大臣にして文壇の頂点に立つ男が刺殺される。逮捕された永瀬暁が始めたのは、沈黙ではなく、週刊誌への手記の連載だった。

ここからの展開が、まさに湊ミステリの真骨頂。手記に綴られるのは、新興宗教「愛光教会」によって人生をメチャクチャにされた男の、骨の髄まで染み込んだ怨嗟の声だ。

宗教、政治、そして文学。私たちが無意識に「正しいもの」として崇める権威の裏側に、どれほどの嘘が隠されているのか。

手記という形式をとることで、読者は犯人の脳内に直接ダイブさせられる。彼がなぜあの場所を選び、言葉という手段で社会を撃ち抜いたのか。その空白を埋めていく過程は、もはや読書というより、剥き出しの魂との対話に近い。

イヤミスの女王が描く地獄は相変わらず容赦ない。

けれど、読み進めるうちにふと気づく。

今作で見えてくるのは、ただの絶望じゃない。

タイトルの『暁星(あけのほし)』が示す通り、夜明け前の最も深い闇の中で、消え入りそうに、でも確かに輝く「救い」のような光だ。

3.短編でしかできない、七つの密室── 高野和明『犯人と二人きり』

長編の名手が短編に本気を出すと、こうなる。

『ジェノサイド』『13階段』と日本ミステリ界を駆け抜けた高野和明が、ついにキャリア初となる短編集を刊行した。

その名も『犯人と二人きり』。全七編、それぞれジャンルも舞台も異なるにもかかわらず、どれも「謎」に対する真摯なアプローチが光る、切れ味鋭い物語ばかりである。

オカルト、SF、論理……ぜんぶ入りの贅沢セット

最大の特徴は、ジャンルの幅広さだ。オカルト・ホラーあり、近未来SFあり、王道本格ミステリあり。だがそれらがただの寄せ集めで終わっていないのは、作者が一貫して「論理と構成の美しさ」を追求しているからだ。

例えば、幽霊が出る話があっても、そこで終わらせず「なぜ出たのか?」「誰がそれを望んだのか?」というミステリ的アプローチで突き詰める。超常現象とロジックの融合。そのバランス感覚が絶妙で、ホラー好きにも推理好きにも刺さる。

特に面白かったのは、人外の力が作中に現れても、それを放置しない構えだ。現象を見つめ、人間の悲しみや業へと落とし込んでいく手つきは、まさに作家・高野和明の力。単に怖がらせるでも、泣かせるでもない。「そういう話だったのか」と納得させる構造がどの話にもある。

そして今回の短編集は、紙だけでは終わらない。電子書籍化の解禁という動きも大きい。今までは紙一択だったほかの高野作品も、スマホやタブレットでも読めるようになったというのは、実はかなりの事件である。

短編×デジタルという組み合わせは、移動中や隙間時間にミステリを楽しむスタイルにも合っている。新たな読者層が高野ワールドに足を踏み入れる入り口として、この一冊はちょうどいい。

どの作品にも緻密な構成と効いたオチがある。ジャンルごちゃ混ぜのように見えて、どの話も物語の骨組みに手を抜いていない。それがこの短編集のすごみだ。

4.命令する人形と、壊れていく世界── 阿津川辰海『ルーカスのいうとおり』

拾ったぬいぐるみが、すべての始まりだった。小学5年生のタケシが手に入れた「ルーカス」は、亡き母が関わった絵本のキャラクター。

しかしその出会いは、やさしい再会ではなかった。父がどれだけ捨てても、人形は必ず戻ってくる。まるでタケシのそばを離れまいとするかのように。

そして彼の「敵」たちが次々と、異常な方法で死んでいく。

人形ホラー×本格ミステリの怪作、ここに誕生

ただのホラーでは終わらない。阿津川辰海は超常の皮をかぶせたまま、驚くほどロジカルな謎解きを仕掛けてくる。

ぬいぐるみが戻ってくるトリック。人形が目撃される密室の怪。それらが偶然やオカルトで済まないのは、著者がガチ本格を貫くからだ。タケシと親友モリがたどるのは、悲しみと怖さと論理が混ざった、ジュブナイル・ミステリの最深部である。

しかも恐ろしいのは、人形のほほえみの裏側にあるものだ。「ルーカスのいうとおり」。その言葉に従って動いているのは誰か。誰が命令を出していて、誰がそれに抗えずに壊れていくのか。

真相にたどり着いたとき、子どもたちの目に映る世界がどう変わるのか。その変化は、読む人の胸にも刺さるはずだ。

人形が喋る?

いや、喋らせているのは、あなたかもしれない。

5.見えないはずのものが、いる気がする── 京極夏彦『猿』

「猿がいる」

そう言われても、目には何も映らない。

それでもその一言をきっかけに、世界は少しずつズレていく。

京極夏彦が仕掛けるのは、見えない何かが確かに存在すると思わされてしまう、説明不能のホラーだ。

妖怪も幽霊もいないのに、ここまで怖くなるのか

今回の京極作品は、あの『百鬼夜行』シリーズとはまるで逆。あちらが「妖怪は現代でこう説明できる」と語るシリーズだとすれば、『猿』は説明をすべて拒否する。

不安は不安のまま、言葉にならない感覚が、知らぬ間に積もっていく構造になっている。

舞台は、岡山県の山奥にある限界集落。曾祖母の遺産相続をきっかけに訪れるのだが、そこは携帯も圏外、外界とは断絶されたような土地だ。誰かが「猿がいる」と言い出す。それだけのことなのに、空気が一変する。

何が起きるわけでもない。ただ、話が噛み合わない。視線が合わない。誰も何も言わないのに、全員が何かを知っている気がする。そんな気配が、読み手の感覚を確実に狂わせてくる。

装丁もまた、本編と完全に連動している。特殊な加工が施されていて、光の角度で猿の姿が浮かんだり消えたりする仕掛けつき。「ある」と言われれば、そこに「見える」。そう思ってしまうこと自体が、この物語の恐怖の一部だ。

章立てもなく、濃密な文章が延々と続く構成も独特。読んでいるうちに現実感が薄れてくる。何を信じていたかもわからなくなる。

まさに、言葉が怪異を作るタイプの現代ホラー。その最前線だ。

6.密室は10光年先にあった── 市川憂人『もつれ星は最果ての夢を見る』

通信断絶。酸素制限。殺人発生。場所は、地球から10光年先の惑星。

脱出不能の宇宙で始まるのは、命と知性を賭けたミステリだった。

本作で市川憂人が用意したのは、宇宙開発コンペという近未来的シチュエーション。でも核はそこではない。

外部との量子通信が途絶した瞬間、舞台は10光年先の密室へと変貌する。舞い込むのは、ライバル企業の死体。

しかも犯行は、酸素も通信も限られた状況下で行われた完全犯罪だった。

SFガジェット×論理×孤立空間=究極のクローズド・サークル

これだけならよくあるSFミステリと思われるかもしれない。

でも市川憂人は、重力差、宇宙服、AIによる観測の限界、そして量子もつれの物理法則すらトリックに組み込む。『ジェリーフィッシュは凍らない』から続く「特殊設定×論理」路線が、ここにきて宇宙スケールへと拡張された。

特に印象的なのが、AI・ディセンバーの存在だ。毒舌と合理主義が同居するこの相棒は、ただのマスコットではない。「AIは嘘をつけるのか」「殺人の意志は持ちうるのか」。その存在そのものが、謎解きの中核に関わってくるのだ。

そして終盤、タイトルの「もつれ星」が指すものの正体が明かされたとき、事件の意味は180度転倒する。量子論的サプライズ、終末的スケール、そして人類の記憶の罠。

「誰が犯人か」よりも、もっと大きな感覚の揺らぎが脳を侵食してくる。

市川憂人は、ただ宇宙でミステリをやったのではない。

宇宙だからこそ描ける、論理と孤独と想像力の果てを提示してみせた。

7.童話と商店街が交差する── 井上真偽『白雪姫と五枚の絵 ぎんなみ商店街の事件簿2』

ミステリというジャンルがときに尖った論理の世界である一方で、井上真偽の手にかかると、それは不思議とぬくもりを帯びる。

『白雪姫と五枚の絵』は、ロジックの鬼が描く日常の謎の第2弾。舞台は前作から引き続き、ちょっと癖のある店主たちが集う「ぎんなみ商店街」だ。

ある日、商店街に届いた五枚の絵。それらには白雪姫を思わせるモチーフが描かれていた。

だが、これは単なるおとぎ話ではない。絵の裏側には、過去の因縁や今なおくすぶる痛みが隠されていた。焼き鳥屋の大将や書店主、薬局の女将といったおなじみの顔ぶれが、それぞれの専門知識を武器にして絵の謎に挑んでいく。

五枚の絵が解きほぐす過去と感情

本作の構成は、連作短編集の形式をとりつつ、全体を通して一枚の「真相」という大きな絵が立ち上がるように設計されている。

1話1話にきっちりとロジックが張り巡らされていながら、その全てが緻密に連結していく感覚は、まさに井上作品ならではの快感だ。

さらに嬉しいのが、キャラクターたちの描写の進化だ。前作で確立された「少し頼りないけど、推理になると光る」商店街メンバーたちが、今回はより深く人間味を見せる。

とくに、外部から持ち込まれた異質なモチーフ「白雪姫」と商店街の現実が交錯するとき、それぞれの抱える傷や過去がにじみ出てくる。そのズレと融合が、本作の優しさと鋭さを両立させている理由の一つだ。

もちろん、井上作品らしくロジックの密度は高い。「なぜ五枚なのか?」「なぜ白雪姫なのか?」といった構造的な謎に、著者は情緒と論理の両面から鮮やかな答えを提示してくれる。

絵という無言の証拠に込められた感情と意図を、推理で読み解くその作法が、地味ながらたまらなくいい。

物語の最後には、商店街というコミュニティ全体が一歩変化したような手触りが残る。

これはミステリであると同時に、日常の連続性を丁寧に描いた群像劇でもあるのだ。

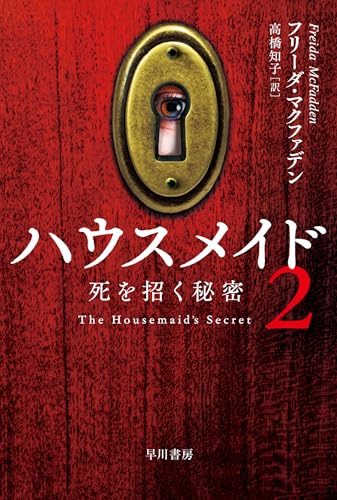

8.その扉の向こうにいるのは── フリーダ・マクファデン『ハウスメイド2 死を招く秘密』

ルールはひとつ。

「妻の部屋には入らないこと」

でも、それを破った瞬間、真の恐怖が始まる。家政婦ミリーがふたたび地雷原に足を踏み入れる。

前作『ハウスメイド』で鮮烈な登場を果たしたミリーが、再び家の中の地獄に挑む。

被害者と加害者、その境界はいつだって脆い

今回はIT長者のペントハウス。病気の妻がいるというが、その存在は見えない。聞こえるのは泣き声、残るのは血の痕。そして夫の首には、爪痕。

そんな物語の始まりからして、これは虐待ではないか?と思ってしまう。だが、そこからがマクファデンの真骨頂。可哀想な妻、冷酷な夫という図式は、物語が進むにつれて二転三転する。

ミリーの語りが全てだと思っていると、足元をすくわれる。妻ウェンディの本当の顔が垣間見えた瞬間、この物語はまったく別の相貌を見せ始めるのだ。

ミリーというキャラクターもまた魅力的でいい。彼女は目撃者ではなく、自ら手を下すことも厭わない自警団的存在。過去に傷を抱え、法に見捨てられたからこそ、彼女は目の前の虐げられた者を救おうとする。その行動は時に暴走にも映るが、そこにこそある種の快感がある。

そして、本作のもう一つの武器は舞台装置だ。閉ざされたペントハウス、雇い主と使用人、格差と支配。この構造自体がすでにサスペンスを孕んでいて、『ゴーン・ガール』以降のドメスティック・ノワールの系譜を受け継ぎつつ、「信頼できない語り手」×「社会風刺」の文脈で鮮やかにアップデートされている。

果たして、ミリーは今回も正義を貫けるのか。

それともまた、新たな秘密の部屋に閉じ込められてしまうのか。

9.ドローンと銃声が響く、現代西部の決闘── C・J・ボックス『群狼』

ジョー・ピケット・シリーズ第19作は、過去作の中でもとびきりスリリングな展開になっている。

きっかけは、ワイオミングの大自然で起きた違法ドローンによる密猟事件。ジョーが突き止めた犯人は、なんと自分の娘の恋人の父親。しかもその男、連邦の証人保護下にある重要人物だった。

事態は一気にきな臭くなり、FBIが乗り込んできて捜査はストップ。裏には、メキシコの麻薬カルテルと、その刺客チーム「群狼」の影があった。

ドローン密猟から麻薬カルテルへ、スケールが跳ね上がる西部劇

C・J・ボックスは、自然と秩序を守るジョーの価値観と、テクノロジーや暴力でねじ伏せようとする現代の脅威を本気でぶつけてくる。ドローンという無機質な敵に、ジョーと親友の鷹匠ネイトがどうやって立ち向かうのか。ハイテクvs知恵と経験の一騎打ちがたまらなく熱い。

今回はジョーの家族も巻き込まれることで、緊張感はさらに高まる。守るべきものがあるからこそ、彼らの行動に迷いはない。法を超えてでも大切な人を守る覚悟、その真っ直ぐさが胸を打つ。

そしてもう一つの見どころはFBIとの火花だ。お役所仕事に反発しつつも、現場でしかわからないリアルな判断を信じて動くジョーたちの姿は、現代の西部劇ヒーローそのもの。

この「土地に生きる者 vs 官僚」の構図は、日本の警察小説好きにも刺さるはず。

10.読めない自分を肯定してくれる── ファン・ボルム『毎日読みます』

この本は読書エッセイなのだけれど、意外と泥くさい。

おしゃれな本棚の話でも、名著マウント合戦でもない。むしろ「読めない時期」「読んでも残らない不安」「積読への後ろめたさ」みたいな、読書好きなら一度は経験したことを全部踏んでいる。

ファン・ボルムは昔、本から離れていた。会社員生活に疲れて、将来も見えなくて、気づいたら読書が遠くなっていた。でもある時、通勤の地下鉄で本を開くようになる。

ほんの数ページでもいいから、毎日。

そこから少しずつ生活が変わっていく。

読書は成果じゃなく、手触りの話

この本のいちばん好きなところは、「忘れてもいい」とはっきり言ってくれるところだ。読んだ内容を説明できない自分を責めなくていい。難しい本を途中でやめてもいい。積読が増えてもいい。

大事なのは、知識が貯まったかどうかじゃない。読む前と、読んだ後で、自分が少しズレているかどうか。そのズレを信じていい、という話が繰り返し出てくる。

仕事に疲れた帰りの電車で本を読む時間は、会社の歯車としての自分から抜け出すための避難所だった、という告白もかなり刺さる。本を読むことで、生活の中に別の軸を持つ。その感覚が、すごく現実的だ。

幸せを三つに分けて考える話もいい。一瞬気分が上がる幸せだけじゃなく、「これでいいと思える感覚」や「人生全体を振り返ったときの納得感」に、本がどう関わるかを考えている。この辺は、自己啓発っぽくならないのがファン・ボルムらしい。

読み続けるうちに、彼女は「読む人」から「書く人」になっていく。本に救われた経験が、やがて自分の言葉を作る側へ回っていく。その循環が、この本自体で証明されている感じがする。

読書が人生を劇的に変える、みたいな話ではない。

でも、毎日を少しだけ生きやすくする。

その積み重ねを、ちゃんと信じている本だ。

11.わかり合えなさを、手放さないために── 永井玲衣『さみしくてごめん』

「さみしくてごめん」

なんだか弱音みたいで、謝っているみたいだ。

でもこの本を読んでいくと、その言葉がまったく別の意味を持ち始める。

永井玲衣は哲学者で、「哲学対話」という活動を続けている人だ。ただし、この本は難しい哲学書じゃない。散歩をして、駅で足を踏まれて、アイスを食べて、ニュースに心がざらつく。そういう、ごく普通の日々の記録が並んでいる。

でも、そこで終わらない。その出来事をそのまま通り過ぎず、立ち止まって考え直す。なぜ今、引っかかったのか。なぜ納得できなかったのか。考える、というより、耳を澄ます感じに近い。

さみしさは、消さなくていい

この本がいちばん大事にしているのは、「さみしさ」をどう扱うかだ。作者は、ある高校生の言葉を紹介する。

「だからさみしさとは、決して共有できない、わたしだけのもの」

この一文が、本全体の背骨になっている。

今この世界は、気持ちは共有できて当たり前、わかり合えて当然、みたいな空気が強い。でも作者は、そこに少し距離を取る。全部通じ合わなくてもいい。むしろ、完全には重ならないからこそ、人と話す意味が生まれる。

「さみしくてごめん」という言い方も、その延長にある。明るく振る舞えない自分、社交的になりきれない自分を無理に矯正しない。そのままでいるための、控えめだけど強い表明だ。

この感覚があるから、文章は押しつけがましくならない。「こう考えるべきだ」とは言わない。ただ、自分はこう感じた、と置いていく。それを拾うかどうかは、読む側に委ねられている。

もう一つ印象に残ったのは、やさしさと親切の違いについての話だ。親切は行動として見えやすい。でも、やさしさは迷ったり、立ち止まったりするところに宿ることがある。この視点は、日々の人間関係を思い返すと、心に響いてくる。

後半では、戦争や社会の分断にも触れていく。日常と無関係な遠い出来事としてではなく、生活の延長線上にあるものとして。そこで作者が選ぶのは、絶望ではなく、言葉を信じる姿勢だ。

すぐに届かなくても、考え続け、話し続けることをやめない。

派手な結論はない。

でも、考えることを投げ出さないための足場は、確かに残してくれる。

12.語られなかった痛みが、言葉になるとき── イリナ・グリゴレ『みえないもの』

この本を読んでいると、説明されているというより「立ち会っている」感覚になる。

イリナ・グリゴレは文化人類学者だけれど、このエッセイ集は研究書とはまったく違う。もっと個人的で、もっと身体に近いところから書かれている。

舞台は二つ。ひとつは、彼女が生まれ育ったルーマニア。社会主義の影が色濃く残り、女性の身体が当たり前のように管理され、暴力が日常に溶け込んでいた場所。

もうひとつは、今暮らしている青森。雪、虫、獅子舞、娘たちとの生活。静かな自然の中で、別の時間が流れている場所。

この二つの世界が、きれいに切り分けられることはない。記憶は突然入り込み、過去と現在がぶつかり合う。

その揺れそのものが、この本のリズムだ。

見えなかったものに、輪郭を与える

この本で何度も立ち上がってくるのは、みえない暴力だ。叩かれること、産むことを期待されること、声を上げる前に黙らされること。歴史や制度の中で、女性たちが背負わされてきたものが、淡々と、でも生々しく描かれる。

ただし、ここには糾弾のトーンはあまりない。イリナは「こうだった」と断じるよりも、「もし見えたらどうだろう」と想像する。誰にも語られなかった感情や、飲み込まれた言葉を、そっとすくい上げる。その姿勢が、この本を強くしている。

文章は論理的というより、即興的だ。記憶が跳ね、場面が切り替わり、言葉が身体からこぼれる。日本語が母語ではないからこそ生まれる、独特のリズムがある。読む側も、意味を理解するより先に、感覚で受け取ることになる。

そして気づく。

「みえないもの」は、遠い国の話じゃない。

日常の隙間、自然の気配、ふとした違和感の中にも、確かに存在している。

13.泣ける人と、泣けなかった人のための童話── ハン・ガン『涙の箱』

「大人のための童話」と聞くと、やさしくて教訓的な物語を想像するかもしれない。

でもハン・ガンが書く童話は、そんな安心できる場所には収まらない。むしろこれは、感情の奥底に沈めてきたものを、そっと掘り起こすための物語だ。

この本は、2024年にノーベル文学賞を受賞したハン・ガンによる初の童話作品で、韓国では2008年に刊行されている。

日本版ではjunaida氏が挿絵を手がけ、その幻想的で少し翳りのある絵が、物語の温度をさらに深くしている。

涙は、混ざり合ったときに透明になる

物語の主人公は、些細なことで涙がこぼれてしまう子どもだ。雨の気配や、人の手に触れただけで泣いてしまうその体質から、〈涙つぼ〉と呼ばれている。

そこに現れるのが、黒い服を着た涙を集める男。彼はこの世で最も美しい「純粋な涙」を探しているという。

ここで語られる「純粋」という言葉が、まずひっくり返される。男は言う。純粋な涙には、もっと多くの色が必要だ、と。怒りや恥ずかしさ、汚ささえも避けない強さが必要なのだ、と。

さまざまな感情が混ざり合ったとき、光が混ざって透明になるように、涙もまた透明になる。この逆説的な定義が、この物語の背骨になっている。

旅の中で出会うのが、一度も泣いたことがないとされるお爺さんだ。家族を失っても泣かなかった彼は、冷たい人間だと誤解されてきた。

泣けない人、感情を外に出せない人、そのせいで誤解されてきた人たちを、この物語は切り捨てない。見えないところで流された涙こそ、最も深く、重い悲しみかもしれない。そう言われた気がして、胸の奥が少し緩む。

junaida氏の挿絵も美しい。影が流す涙、結晶のような感情、青い鳥の孤独。そのどれもが、説明ではなく感触として残る。文章と絵が、同じ場所を見ている。

これは、泣ける人の物語であると同時に、泣けなかった人のための物語でもある。

14.降りていったのは、いなくなった生きものたち── 森洋子『ある星の汽車』

この絵本に出てくる汽車は、ただの乗り物じゃない。走っているのは線路じゃなくて、この星そのものだ。

男の子ナオトは、お父さんと一緒に汽車に乗っている。でも、車内を見回すと、いるのは人間じゃない。

ドードー、オオウミガラス、ブルーバック、リョコウバト、ニホンオオカミ……。どの名前も、どこかで聞いたことのある「もういない動物たち」だ。

彼らは特別な存在として描かれない。お弁当を食べたり、本を読んだり、ただ座っていたりする。その普通さが、逆に胸に残る。

やがて汽車は駅に止まる。ドードーが降り、オオウミガラスが降り、また一人、また一人と席が空いていく。誰も引き止めないし、理由も語られない。

ただ、「一度降りたら、もう戻らない」ということだけが静かに示される。

絶滅を、音のしない別れとして描く

この絵本がすごいのは、絶滅という出来事を、怒りや悲劇で包まないところだ。血も叫びもない。あるのは「下車」という行為だけ。

それなのに、失われたものの重さははっきり伝わってくる。席が空いている。それだけで、もう十分なのだ。

森洋子の鉛筆画は、暗闇がとても深い。黒を塗るのではなく、削って光を出すスクラッチ技法だから、夜が本当に夜として立ち上がる。月明かりの中で、動物たちは少し人間に近く見えるけれど、完全にはこちら側に来ない。その距離感が、美しくて、さびしい。

物語の後半、ナオトはぽつりと言う。

「ぼくたちは、いつまでのっていられるの?」

その瞬間、立場がひっくり返る。見送る側だと思っていた自分たちも、同じ汽車の乗客だと気づく。

この星に、ずっと乗っていられる生きものはいない。

だからこそ、今ここにいる時間が、重く、やさしく感じられる。

15.世界でいちばんやさしい「嘘」の話── ラリッサ・トゥーリー『人形からとどいた手紙 ベルリンのカフカ』

カフカ、と聞くと、どうしても重たい小説のイメージが先に立つ。

理不尽で、不条理で、出口のない世界。そんな作家が、子どものために絵本みたいなことをしていた、という話を最初に聞いたとき意外に思った。

舞台は1923年のベルリン。結核を患い、余命も長くなかったカフカは、公園で人形をなくして泣いている少女に出会う。

そこで彼は、とっさにこう言う。

「人形は、ちょっと旅に出ただけなんだ」

人形になりきって手紙を書く

ここからの話がとてもいい。

カフカは「人形から預かった手紙」を毎日書き、少女に読み聞かせる。人形は世界中を旅し、いろいろな景色を見て、少しずつ成長していく。

これは慰めでも、ごまかしでもない。人形と別れるための時間を、物語でつくっていく行為だ。

嘘なのに、誠実。現実をねじ曲げるための嘘じゃなく、現実を受け止めるための嘘。人形が戻らないという事実を、少女が自分のペースで受け入れられるように、カフカは物語を差し出す。

ここにあるのは「物語は人を守ることがある」という、ごくシンプルで強い実感だ。

この絵本では、結末が少し現代的に書き換えられている。史実では人形は結婚することになるけれど、本作では人形は冒険を選び、旅を続ける。誰かのものになるのではなく、自分で行き先を決める。その変更が、さりげなく効いている。

レベッカ・グリーンの絵も、この話によく合っている。アースカラーで描かれたベルリンの街、少し疲れた表情のカフカ、ページの最後に言葉なしで示される少女のその後。説明しすぎず、余白を残して終わる感じが、この話らしい。

これはカフカの伝記というより、物語そのものへの信頼を描いた本だと思う。

悲しみを消さずに、形を変えて手渡す。

そのやり方を、優しく教えてくれる。

16.本を運ぶだけで、人生に踏み込んでしまう── カルステン・ヘン『本と歩く人』

設定だけ聞くとかなり地味だ。

72歳の老書店員が、閉店後に本をリュックに詰めて、常連の家を歩いて回る。ただそれだけ。でも読み進めると、その「ただそれだけ」が、思っていた以上に重くて、あたたかい行為だと気づかされる。

主人公のカール・コルホフは、街の小さな書店で長年働いてきた男だ。彼は客を本名では呼ばない。その人に似た文学の登場人物の名前で、心の中だけで呼んでいる。

「ミスター・ダーシー」

「エフィ・ブリースト」

「長靴下夫人」

その呼び名の時点で、もう選書は始まっている。

本は処方箋みたいなもの

カールにとって本は商品じゃない。もっと言えば、娯楽ですらない。

彼は本を「魂の薬」だと信じている。暴力に縛られている人、過去の栄光にしがみついている人、文字が読めないことを隠して生きている人。それぞれが閉じ込められている場所に、ぴったり合う一冊を、黙って手渡す。

ただし、カール自身もまた、本の世界に逃げ込んできた人間だ。人と深く関わらず、本の秩序の中で生きてきた。その平衡を崩すのが、9歳の少女シャシャだ。彼女は空気を読まないし、勝手に本をプレゼントするし、ズカズカ人生に入り込んでくる。正直かなり厄介だ。

でもこの「厄介さ」がいい。シャシャはカールに、「本と歩く人」という名前を与える。ただの配達係じゃない、と勝手に認定する。その無邪気な押しつけが、カール自身の生き方を揺さぶっていく。

物語の後半では、現実はちゃんと厳しい顔をする。効率化によって仕事は奪われ、暴力も入り込んでくる。そこで初めて、この物語が単なる本好き賛歌じゃないことがはっきりする。本は万能じゃないし、優しさだけではどうにもならない場面もある。

それでも最後に立ち上がるのは、かつて本を受け取った人たちだ。物語の中で蒔かれたものが、現実の連帯として戻ってくる。その展開は少し出来すぎかもしれない。でも、だからこそ胸に残る。

これは「本が人生を変える話」ではない。

本を手渡すという行為が、人と人をどう繋いでしまうのか。

その危うさと希望を、真正面から描いた物語だ。

17.この線は、いま見ても危険だ── 河村錠一郎『異端の奇才 ビアズリー』

ビアズリーの絵は、ぱっと見ただけで分かる。

白と黒、ほとんどそれだけ。なのに目が離れなくなる。線が細くて、鋭くて、どこか意地が悪い。そのくせ、妙にかわいらしくもある。この画集は、その厄介さを真正面から集めた一冊だ。

2025年に三菱一号館美術館などで開催された「異端の奇才 ビアズリー展」の公式図録でもあり、内容はかなり充実している。

V&Aを中心に、初期から晩年まで約220点。若さの勢いも、死の気配も、全部並べて見せてくる。

黒い線で道徳をひっくり返す

ビアズリーの最大の武器は、やっぱり「線」だ。

色をほとんど使わず、陰影も削ぎ落とし、黒いインクの線と白い余白だけで世界を作る。その潔さがまずモダンだし、写真製版という当時の新技術にがっちり噛み合っている。

でも、その線が描くものが問題だった。両性具有、性的な暗喩、奇形、胎児。ヴィクトリア朝が必死に隠していたものを、ビアズリーは笑うみたいに、でも執拗に描いた。結果、当時も今も「危ない」。展覧会で18禁扱いになるのも納得しかない。

オスカー・ワイルドの『サロメ』周りの解説も面白い。あの挿絵は、戯曲の説明どころか、完全に主役を食っている。ワイルドが不満を漏らしたという話も含めて、二人の関係は共犯であり、ライバルでもあった。その緊張感が、絵からも伝わってくる。

それにしても、25歳でこの量と完成度は異常だ。しかも、スタイルをどんどん変えながら、最後まで走り切っている。平面的な構図や大胆な余白は、今のマンガやグラフィックデザインにもそのままつながっているし、「かわいい」と「気持ち悪い」が同時に成立する感覚も、かなり現代的だ。

この本を見ていると、ビアズリーは世紀末の奇人じゃ終わらないと思えてくる。

むしろ、今でも普通に厄介で、刺激が強い。

そのこと自体が、彼の勝ちなのかもしれない。

18.戦場で、本を守ろうとした人たちの話── ワファ―・タルノーフスカ『シリアの秘密の図書館』

舞台はシリア内戦の真っ只中。爆撃、包囲、地下生活。正直、楽しい話ではない。でもページをめくると、戦争の話よりも先に、「本の話」なのだと分かってくる。

2012年から2016年にかけて、町ダラヤは完全に包囲されていた。家は壊れ、人々は地下に隠れて暮らすしかない。そんな状況で、若者たちは瓦礫の中から本を掘り出し、地下室に集め始める。

それが「秘密の図書館」だ。最終的には1万冊以上。本当に、命がけで集められた本たちだ。

生き延びるために、本を読む

この絵本がすごいのは、「なぜ本が必要なのか」を、説明じゃなく事実で見せてくるところだ。

食べ物も水も足りない。医薬品もない。でも、人々は本を読む。本は争わない。本は心を潤す。そう語られる場面があるけれど、きれいごとには感じない。むしろ切実だ。

図書館は、ただ本を読む場所じゃなくなる。勉強会が開かれ、話を聞き、考える場所になる。明日があると信じるための、最後の砦みたいな存在だ。戦争の中で、本が知的な贅沢じゃなく、「生きるための道具」になる瞬間が描かれている。

もちろん、現実は厳しい。町は制圧され、人々は追い出され、図書館も壊される。この結末を知ると、胸が重くなる。

でも、この本はそこで終わらせない。本はなくなっても、そこで育った考える力や、抵抗の気持ちは、人の中に残る。散らばっていった人たちと一緒に、世界の別の場所へ運ばれていく。

ヴァリ・ミンツィの絵もすごく好きだ。瓦礫の灰色、地下の暗さ。その中で、本を開く人の顔だけが、少し明るい。本が光っているように見える場面が何度もある。その対比が、言葉以上に強い。

これは「かわいそうな国の話」じゃない。

本を読むという行為が、どれだけ人間的で、どれだけ強い抵抗になり得るのかを、静かに教えてくる絵本だ。

おわりに

気づけばミステリーだけじゃなく、絵本やエッセイまで自然に読み進めていた1月だった。

ジャンルを選んでいるつもりはなくても、今の自分のリズムに合う本がちゃんと手元に集まってきた感じがある。

重たい物語も、軽やかな言葉も、どちらも読書の時間として成立していたのが嬉しい。

関連記事